Zu diesem Tagesordnungspunkt ist Frau Marlene Berger-Stöckl erschienen, um dem Gemeinderat einen Überblick über die bisherigen Aktivitäten der Ökomodellregion zu vermitteln.

Einleitend teilte Bürgermeister Schild dem Gemeinderat mit, dass im Jahr 2019 die Förderung des Projektmanagements der fünf Ökomodellregionen aus der ersten Wettbewerbsrunde des Jahres 2014 auslaufen würde. Danach sollte das Projektmanagement aus Mitteln des Gemeindeverbunds selbst finanziert werden, wenn eine Fortführung der Arbeit in der Öko-Modellregion gewünscht ist.

Der Übergang zur Eigenfinanzierung ist jedoch nicht für alle Ökomodellregionen ohne weiteres möglich. Da die Aktiven in den zwölf Ökomodellregionen eine überaus erfolgreiche und wertvolle Arbeit leisten und viele wichtige Prozesse angestoßen worden sind, bietet das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten an, die Förderung des Managements letztmalig um weitere drei Jahre zu verlängern. Der Fördersatz wird dabei jährlich degressiv abgesenkt (60 % im ersten, 40 % im zweiten und 20 % im dritten Jahr).

In einem Schreiben des Ministeriums wird um einen formlosen Antrag der Regionen zur Verlängerung gebeten. Diesen können wir aber nur stellen, wenn mit den Mitgliedsgemeinden die Finanzierung für die kommenden drei Verlängerungsjahre gewährleistet ist.

Zur Erläuterung des Wirkens und der Ziele der Ökomodellregion „Waginger See – Rupertiwinkel“ und der Sinnhaftigkeit einer weiteren Verlängerung soll folgende Aufstellung dienen:

Die künftigen Projekte und Schwerpunkte der Ökomodellregion bauen im Wesentlichen auf dem bisher Erreichten bzw. den angestoßenen Projekten auf. Wir haben in jeder Säule, die wir uns für die Etablierung der Ökomodellregion gesetzt haben,

jeweils mehrere Projekte erfolgreich umgesetzt. Daraus ergibt sich folgerichtig die Aufgabe - als einen wichtigen Schwerpunkt der künftigen Aktivitäten - das bisher Erreichte auszubauen und sinnvoll zu erweitern. Nur bei einer kontinuierlich guten Weiterarbeit stellen sich dauerhafte Erfolge ein.

Im Anschluss wurde Frau Berger-Stöckl Gelegenheit gegeben, das Erreichte bzw. die künftig geplanten Aktivitäten wie folgt vorzustellen:

Kernauftrag der Ökomodellregionen war es, den Anteil der Bio-Betriebe deutlich zu erhöhen. Das bleibt auch weiterhin unser Ziel. Dafür muss es geeignete Absatzmöglichkeiten für heimische Bioprodukte geben. Diese müssen gestärkt oder neu geschaffen werden, und rentabel sein. Es muss zudem eine positive und überzeugende Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. Es müssen viele Partner wie z.B. Organisationen aus dem Bereich Landwirtschaft und Umwelt einbezogen und Brücken zu konventionellen Landwirten gebaut werden, um ein Miteinander zu erreichen. Neben der Steigerung des Anteils an Biobetrieben haben wir deshalb von Anfang an auch das Ziel verfolgt, die Landnutzung insgesamt ökologischer zu gestalten. Hier haben sich auch die Trägergemeinden selbst mit Eigenverpflichtungen glaubwürdig an die Spitze gestellt. Auf all diesen Gebieten können wir konkrete Ergebnisse vorweisen. Als einen Beleg für die positive Arbeit der Ökomodellregion werten wir auch die Tatsache, dass sich seit 2016 nachträglich drei weitere Gemeinden aus dem angrenzenden Landkreis Berchtesgadener Land der ÖMR angeschlossen haben.

Von 2013 (Beginn der Bewerbung) bis 2018 ist die Zahl der Ökobetriebe in unserer Region von 6,9 % auf 11,6 % der Betriebe bzw. knapp 12 % der Fläche gestiegen. Wir wollen bis 2020 die Anzahl der Betriebe verdoppelt haben. Allerdings bremst uns dabei seit 2016 stark der begrenzte Bio-Milchmarkt, sonst wären wir schon weiter.

- Erzeugung und Vermarktung regionaler Bioprodukte:

Biofleisch:

- Die Biozertifizierung des kommunalen Schlachthofs Laufen ist vor kurzem erfolgt. Dabei hat sich auch die EG Schlachtvieh Traunstein finanziell beteiligt und möchte den kleinen regionalen Schlachthof für die Biofleischvermarktung nutzen.

Künftige Aufgabe (Zieldefinition): Die Vermarktung von Biorindfleisch aus der Region in der Region wird gestärkt.

Die Abnahme von Bioweidefleisch wird gestärkt, damit die Aufzucht von Bioweideochsen mittelfristig rentabler wird – sie ist bisher noch hart an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit. Die Zusammenarbeit mit der EG und weiteren Abnehmern wird ausbaut (Metzgerei Heilmaier für Pinzgauer, Chiemgauer Naturfleisch; auch für Schafe, Ziegen u.a.m.).

Biomilch:

- Der Aufbau der Dachmarke „Waginger See Kas“ für Biokäse von Hofkäsereien aus der Ökomodellregion in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Waging (Einsatz von Werbemitteln) wurde erfolgreich begonnen. Der Absatz der „mobilen Käserei Chiemgau“ hat sich seither mindestens verdoppelt, auch weitere Käsereien profitieren.

Künftige Aufgabe (Zieldefinition): Der Absatz von Biokäse wird weiter gestärkt.

Hier liegt noch ein großes Potential. Spezialitäten aus der Ökomodellregion werden noch stärker touristisch vermarktet.

Ökoackerbau:

- Biobraugerste: Eine Erfolgreiche Kooperation mit der Brauerei Stein wurde seit 2015 aufgebaut. Rund 14 Landwirte aus der ÖMR und Umgebung liefern Biobraugerste und erhalten dafür einen fairen Preis. Die „Waginger See Hoibe“ wurde als erstes heimisches Biobier sehr erfolgreich auf den Markt gebracht.

Künftige Aufgabe (Zieldefinition): Weitere Brauereien werden einbezogen. Erste Kontakte mit der Brauerei Wieninger zu einem Projekt „Biobier aus Laufener Landweizen“ sind bereits hergestellt.

Im Gemeinschaftslager Mussenmühle wird die Biobraugerste und weiteres Biogetreide für alle an den Kooperationen beteiligte Biolandwirte qualifiziert gelagert, gereinigt, getrocknet, gebündelt und in großen Partien (bei Bedarf) schnell geliefert. Unseres Wissens sind wir die erste Region, die ein solches Gemeinschaftslager einrichten konnte. Dies war nur dank der Zusammenarbeit mit der Brauerei Stein und der Besitzerfamilie der Mühle möglich.

Künftige Aufgabe (Zieldefinition): Eine Reinigung für weiteres Getreide und Bio-Ölsaaten wird entwickelt (Leindotter, Senf) und aufgebaut.

Die Nachfrage ist da! Weitere Infrastruktur wird geschaffen, da weitere Lagerkapazitäten benötigt werden.

Unsere Region hat den ersten Vertrag mit dem Müslihersteller Barnhouse abgeschlossen. 10-12 Landwirte aus unserer Region liefern Dinkel und Hafer zum fairen Preis. Als Kooperationspartner haben wir die ÖMR Isental dazu geholt, diese ging wiederum eine Kooperation mit „Tagwerk“ ein. Über „Tagwerk“ wird die dadurch gegründete Liefergemeinschaft organisiert. Das Projekt umfasst inzwischen mehr als 40 Landwirte mit ca. 1000 Tonnen Biohafer und 500 Tonnen Biodinkel. Nachteilig ist, dass es durch die große Gebietsausweitung inzwischen Wartelisten für heimische Landwirte aus der ÖMR „Waginger See – Rupertiwinkel“ gibt, die sich beteiligen wollen.

Künftige Aufgabe (Zieldefinition): Die noch fehlende Infrastruktur für den begleitend angebauten Leindotter wird aufbaut (Reinigung, Verwertung usw.) Nach der ersten erfolgten Abrechnung von Dinkel aus dem Gemeinschaftslager Mussenmühle 2017 und der ersten Abrechnung von Hafer 2018 sollte das Projekt dank Betreuung durch die Brauerei Stein künftig weitgehend ein Selbstläufer werden.

Zum Erhalt des ehemals charakteristischen sehr extensiven Urgetreides aus der Region ist ein Projekt mit ca. 12 Landwirten aus unserer Region, in Zusammenarbeit mit der ANL Laufen und oberösterreichischen Partnern angelaufen. Der Absatz über regionale Bäcker und Brauereien hat ebenfalls begonnen.

Künftige Aufgabe (Zieldefinition): Durch die starke Ausweitung des Anbauprojekts gibt es Mehrmengen, die ab 2018 erfolgreich vermarktet werden (hoher Preis erforderlich). Es sollen charakteristische Spezialitäten aus der Ökomodellregion entwickelt werden, um den Laufener Landweizen fest zu etablieren. Trotz steigender Bekanntheit braucht es hierzu noch viel Pionierarbeit.

Zur Entwicklung typischer Produkte aus dem Landweizen werden entsprechende Kooperationen initiiert.

Biosenf:

Es wurde eine Zusammenarbeit von 9 Landwirten mit Byodo, die Biosenf zu einem fairen Preis abnehmen, organisiert.

Künftige Aufgaben (Zieldefinition):

- Die Infrastruktur wird verbessert (bisher noch weite und teure Wege zur Reinigung).

- Die Ertragssicherheit wird verbessert; d.h. Entwicklung einer „echten“ Anbauempfehlung für den Gemengeanbau von Biosenf - derzeit gibt es noch stark schwankende Erträge - oder Anbauversuche mit Reinsaaten etablieren.

- Die Zusammenarbeit mit zusätzlichen regionalen Verarbeitern (Ölmühlen, Senfhersteller) wird ausgebaut, u.a. mit der Chiemgauer Demeter-Ölmühle in Aiging.

Leindotter:

Der Anbau im Gemenge hat begonnen. Die Infrastruktur befindet sich aktuell im Aufbau. Der Abnehmer „Kappelbauer-Ölmühle“ ist weit entfernt. Die Ölmühle Garting ist seit kurzem biozertifiziert und will mit uns kooperieren.

Künftige Aufgaben (Zieldefinition):

- Regionale Abnehmer werden gesucht und Kooperationen aufgebaut (Ölmühlen).

- Die Ertragssicherheit wird verbessert.

- Der Anbau von Lein und weiteren Ölfrüchten wird erprobt und ausgeweitet (auch Walnüsse, ev. Haselnüsse). Es geht insbesondere um den Erfahrungsaustausch für praktikable Anbau- und Erntetechniken.

Außerdem wollen wir die Biozertifizierung weiterer Verarbeiter vorantreiben (Biobäcker, Biometzger, Biobrauer, Ölmühlen).

Ein wichtiger (neuer) Schwerpunkt der nächsten Jahre soll auch sein, den Anbau von Biogemüse, Biokräutern und weiterer stark nachgefragter Produkte als Alternative zu den üblichen Betriebstypen zu befördern (in Zusammenarbeit mit dem AELF und weiteren Partnern).

- Bürger und Gemeinden in der Ökomodellregion:

Einige Beispiele für erfolgreich umgesetzte Projekte:

Ernährungsbildung:

- Die Salzachklinik in Fridolfing setzt seit 2015 ca. 20 % regionale Bioprodukte ein (nach Coaching durch einen Koch des StMELF).

- Ein Biowirtenetzwerk mit 5-6 Teilnehmern wurde 2018 gegründet und alle teilnehmenden Wirte wurden erfolgreich zertifiziert.

- Es gibt Kochkurse mit saisonalen Bioprodukten aus der Region, eine Biogenusskiste vom Waginger See, ein Bioflaschlbrot aus Laufener Landweizen und eine Genussmanufaktur, die Biofertiggerichte aus regionalem Urgetreide und regionale Öle verarbeitet, d.h. verschiedene kleine Verarbeiter haben sich in der ÖMR neu gegründet.

- Eine gegenseitige Vernetzung der Biodirektvermarkter wurde etabliert, z.B. regionaler Biokäse in regionalem Bioöl u.a.m., sowie eine Vernetzung zwischen Biodirektvermarktern und Biowirtenetzwerk.

- Wir haben mehrfach an der staatlich geförderten „Bio kann jeder“- Kampagne für mehr Bioverpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen teilgenommen und treiben dies aktiv voran.

- Die Gemeinden haben ein Ökomodellregions-Körberl (Ökokörberl) in ihre Geschenkeliste aufgenommen und machen regionale Bioprodukte auf verschiedenen Wegen bekannt (Presse, Infostände, Vermieterrundbrief, regionale Biomesse für Wirte).

Künftige Aufgaben (Zieldefinition):

- Es wird noch mehr Bio in den Gemeinschaftsverpflegungen umgesetzt, einschl. Kindergärten und Schulen.

- Das Ökokörberl in den Gemeinden und bei Partnerorganisationen wird gestärkt.

- Das Biowirtenetzwerk wird ausgebaut, es sollte sich ein steigender Bioanteil bei den Wirten ergeben, sowie spezifische Produkte aus der Ökomodellregion wie z.B. ein „Bio-Genussfrühstück“, eine Speisekarte aus der Ökomodellregion, Biogenussaktionen, ein Ökokörberl für Vermieter und Ferienwohnungen u.a.m. Die Vernetzung zwischen Biodirektvermarktern und dem Wirtenetzwerk soll weiter wachsen.

- Die Lieferlogistik wird im Rahmen unserer regionalen Möglichkeiten verbessert.

- Der Verbraucher wird über verschiedene Kanäle (Infoveranstaltungen, Vorträge, Veranstaltungen zum Thema Bio aus der Region, Vernetzung mit Partnern) über die Vorzüge von regionalen Biolebensmitteln informiert.

Der Aufbau eines Biogenusshofs in Waging-Otting befindet sich im Ideenstadium. Dabei handelt es sich um ein großes Projekt mit der Kirche und mehreren Projektpartnern. Die „Ökomodellregion“ tritt hier als Ideengeber und „Motor“ in der Startphase des noch zu erarbeitenden Projektes auf.

Streuobst und Artenschutz:

- Als ursprüngliches Ziel war die Neupflanzung von 1.500 Streuobstbäumen in der ÖMR definiert. Davon haben wir bis Herbst 2018 knapp die Hälfte (mindestens 729 Stück) gepflanzt (ohne Bäume in den drei neuen Mitgliedsgemeinden, nur Anger mit mindestens 8 Bäumen und in Ortsrandlage werden gezählt). Inzwischen werden jährlich mehr Streuobsthochstämme in der ÖMR (7 Gemeinden auf Traunsteiner Seite) gepflanzt als in allen 28 übrigen Landkreisgemeinden zusammen. Wichtigster Partner ist dabei der Landschaftspflegeverband Traunstein (LPV), mit dem wir hervorragend zusammenarbeiten, sowie die Kreisfachberatung für Gartenbau in Traunstein.

- Die Biosammelzertifizierung für Nicht-Biolandwirte, die ihren Obstanger nach Biorichtlinien bewirtschaften, wird seit kurzem durch den LPV Traunstein durchgeführt. Wir haben den LPV dabei nach Kräften unterstützt und arbeiten eng zusammen (langer Vorlauf, viele Hindernisse). Die Kelterei Greimel in Laufen hat sich dank unserer Zusammenarbeit (LPV, Kelterei, Ökomodellregion) gerade biozertifizieren lassen. Ab Herbst wird es den ersten Bio-Streuobstsaft aus Äpfeln der ÖMR geben. Damit können wir auf diesem Gebiet einen großen Erfolg feiern. Ein Dutzend Betriebe, die meisten davon aus der Ökomodellregion, stehen für die nächste Zertifizierungsrunde mit dem LPV und der Biokontrollstelle bereits auf der Warteliste.

Künftige Aufgaben (Zieldefinition):

Die Erzeugung von Biostreuobst wird ausgeweitet.

Die Pflege durch Baumpaten und die Qualifizierung von Streuobstbesitzern wird gestärkt.

Die Verwertungsmöglichkeiten werden weiter verbessert, z.B. Apfelschorle, Birnenmost; die Verwertung von Biokirschen, Biozwetschgen, Bionüssen soll anlaufen. Wir müssen Qualitätsprodukte aus Streuobst entwickeln, in Zusammenarbeit mit geeigneten Verarbeitern. Damit sollen die Einkommensmöglichkeiten für Streuobst nach dem Vorbild Österreichs verbessert werden.

Wir wollen eine Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Berchtesgadener Land erreichen, erste - vorsichtig positive - Vorgespräche dazu gab es bereits.

Weitere Projekte:

- Die Moorrenaturierung „Weitmoos“ in Waging wird unterstützt.

- Das Projekt Vernetzung von Lebensräumen, das für die Planungsphase an die ILE übergeben wurde, wird in der Umsetzung unterstützt und intensiv begleitet.

- Der naturnahe Waldbau, die Schaffung von Übergangsbereichen werden mit AELF und Forst usw. weiter vorangebracht. Bisher gab es einige Infoveranstaltungen zu verwandten Themen.

Ökologische Belange in den Gemeinden:

Alle zehn Gemeinden haben sich dem Beschlusspaket mit jeweils mindestens 10 verpflichtenden und drei bis fünf optionalen Beschlüssen zur ÖMR angeschlossen. Dies ist ebenfalls ein großer Erfolg der Ökomodellregion (z.B. Geschenkkorb aus der ÖMR (eigenes Projekt), Pestizidfreiheit bei Neuverpachtung kommunaler Flächen, nachhaltige Beschaffung u.a.m. siehe Internetseite.)

Künftige Aufgaben (Zieldefinition):

Die Umsetzung aller Kommunalbeschlüsse wird weiter vorangebracht. Dabei unterstützt die Ökomodellregion die Kommunen.

- Weitere Themen:

- Das Konzept „Touristische Chancen für die Ökomodellregion“ wurde 2017 unter Regie der TI Waging bzw. Prof. Ulrike Pröbstl mit über 120 Teilnehmern erarbeitet.

Künftige Aufgaben (Zieldefinition): Ein Dutzend von über 18 priorisierten Maßnahmen und neuen, die dazu kommen, sind umgesetzt.

Dazu sind mittelfristig entsprechende Ressourcen notwendig. Mit einigen Maßnahmen wurde zwar bereits begonnen. Jedoch stehen wir noch am Anfang.

- Vernetzung von Lebensräumen: Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit der ILE „Waginger See-Rupertiwinkel“ als Vorabentwurf grundsätzlich abgeschlossen. Eine Umsetzung ist auf ersten kommunalen Flächen geplant.

- Ökologisches Pflegekonzept für kommunale Grünflächen: Das Projekt soll über Leader Traun-Alz-Salzach heuer gestartet werden, gemeinsam mit weiteren interessierten Gemeinden aus benachbarten Leader-Regionen. Dazu gab es erste positive Vorgespräche mit der Leader-Koordinations- sowie der Leader-Förderstelle. Die Gemeinden der ÖMR haben sich seit längerem hinter das Projekt gestellt. Der Antrag ist in Vorbereitung.

Künftige Aufgaben (Zieldefinition): Die Planungsphase wird von der ÖMR aktiv begleitet und gemeinsam mit Leader, ILE und den Kommunen erfolgt die Umsetzung.

- Eiweißfutter aus der ÖMR ist eine sehr beständige Arbeitsgruppe. Diese organisiert regelmäßige Infoveranstaltungen und Felderbegehungen. Sowohl Feldfutterbau als auch Weidesysteme sind ausbaufähige Themen, um Importsoja vermehrt durch heimisches Eiweißfutter zu ersetzen. Es handelt sich beim Thema „Eiweiß“ um ein beliebtes Brückenschlagthema zwischen konventioneller und Biolandwirtschaft.

- Standortgemäße Grünlandbewirtschaftung: Dabei wird Ökologie und Ökonomie in Einklang gebracht. Nicht bei allen Flächen macht eine intensive Bewirtschaftung Sinn. Dabei arbeitet die ÖMR mit dem AELF Traunstein zusammen. Heuer wurde eine erste gemeinsame Veranstaltung durchgeführt. Für eine Umsetzung sind langjährige Anstrengungen erforderlich.

- Die Zusammenarbeit mit dem AELF Traunstein beim Thema Gewässerschutz, Seenberatung usw. ist ein sehr wichtiges Themenfeld. Dazu gibt es immer wieder gemeinsame Bewerbungen von Infoveranstaltungen und eine gegenseitige Kooperation.

- Die Zusammenarbeit mit Schulen ist uns ein besonderes Anliegen und durch engagierte Lehrer konnte am AKG Traunstein ein W-Seminar zur Ökomodellregion sowie regelmäßige Infoveranstaltungen durchgeführt werden. Eine Zusammenarbeit mit den Gymnasien Traunreut und Laufen sowie der Grundschule Taching wurde begonnen und befindet sich im Aufbau.

Öffentlichkeitsarbeit:

Seit 2014 haben wir zwischen 180 und 200 Artikel zu Aktivitäten und laufenden Projektergebnissen aus der ÖMR veröffentlicht, speisen diese in die Dachseite der bayerischen Ökomodellregionen (seit Mitte 2015) und in fünf kommunale Menüpunkte zur Ökomodellregion ein und erscheinen in verschiedenen Medien (Presse, z.T. auch überregional; Rundfunk, Gemeindeblätter, regionale Fernsehberichte). Diese intensive Öffentlichkeitsarbeit umfasst auch die Bürgerbeteiligung seit der öffentlichen Auftaktveranstaltung, verschiedene Projekt-Arbeitsgruppen und die Mitwirkung verschiedener Partner, von LVÖ und BBV bis AELF Traunstein, LPV, BN, Tourismusverbände, Partnerinitiativen und unsere Mitgliedsgemeinden selbst. Sie ist nur deshalb in dieser intensiven Form möglich, weil wir bei unseren Projekten thematisch breit gefächert aufgestellt sind.

Künftige Schwerpunkte:

Die künftigen Schwerpunkte unserer Arbeit werden sich aus der Vielzahl der Aufgabenbereiche herauskristallisieren. Wir werden weiterhin eine Vielzahl von Projekten parallel bearbeiten, um die Ziele in allen drei selbst gesteckten Säulen zu erreichen.

Verstetigung:

Die Bürgermeister als Vertreter unserer Mitgliedsgemeinden haben sich im August in einer Vorstandssitzung für eine Verlängerung der ÖMR ausgesprochen. Die in Aussicht gestellte Verlängerung der Förderung hat diese Entscheidung begünstigt.

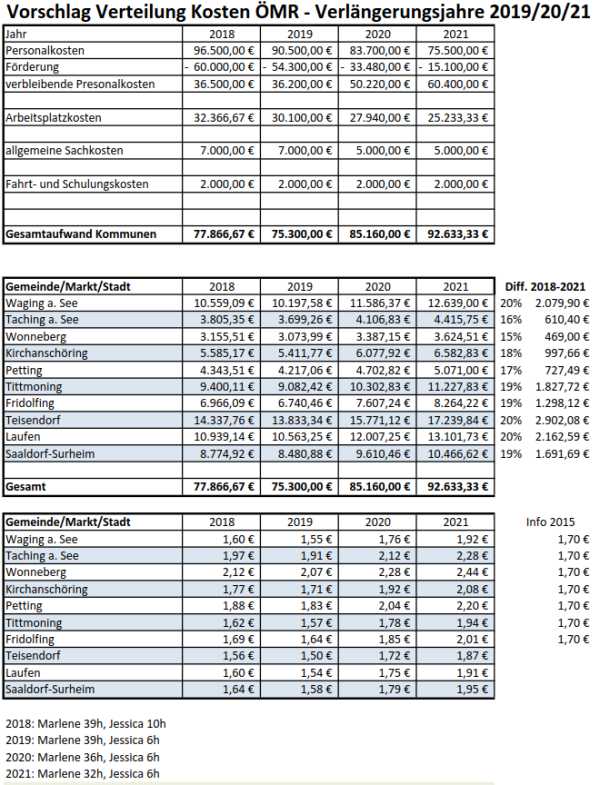

Zudem gibt es bereits zum jetzigen Zeitpunkt Überlegungen, aufgrund der bisherigen positiven Wirkungen auch über den endgültigen Förderzeitraum hinaus das Projekt „Ökomodellregion“ fortzuführen. Dazu wurde ein Modell entwickelt, in dem die personelle Ausstattung – wegen der Kürzung der Fördermittel – schrittweise von 1,25 Personalstellen heute auf 0,75 Stellen im Jahr 2019 zurückgefahren wird. Mit diesen 0,75 Stellen könnten die 10 beteiligten Gemeinden der Ökomodellregion das Projektmanagement auch künftig finanzieren.

Finanzierung:

Um den reduzierten Fördersätzen in der neuen Projektlaufzeit etwas zu kompensieren wurde mit dem Management folgende Personalentwicklung besprochen und mit dem Vorstand abgestimmt.

|

2018

|

Marlene Berger-Stöckl: 39 Wochenstunden

|

Jessica Romstötter: 10 Wochenstunden

|

|

2019

|

Marlene Berger-Stöckl: 39 Wochenstunden

|

Jessica Romstötter: 6 Wochenstunden

|

|

2020

|

Marlene Berger-Stöckl: 36 Wochenstunden

|

Jessica Romstötter: 6 Wochenstunden

|

|

2021

|

Marlene Berger-Stöckl: 32 Wochenstunden

|

Jessica Romstötter: 6 Wochenstunden

|

Für nachfolgenden Tabelle gilt: Der Betrachtungszeitraum gilt jeweils vom Mai des angegeben Jahres bis zum April des Folgejahres (z.B. 2021: von Mai 2021 bis April 2022)