Datum: 19.03.2024

Status: Abgeschlossen

Sitzungsort: Großer Sitzungssaal des Rathauses Füssen

Gremium: Stadtrat

Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr

Nichtöffentliche Sitzung, 18:11 Uhr bis 18:35 Uhr

Öffentliche Sitzung

Sitzungsdokumente öffentlich

Download Niederschrift öffentlich.pdf

zum Seitenanfang

1. Bürgerfragestunde

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

0241. Sitzung des Stadtrates

|

19.03.2024

|

ö

|

beschliessend

|

1 |

Diskussionsverlauf

Frau Dr. Deubzer appelliert an die Mitglieder des Stadtrates, in der heutigen Sitzung das Bürgerbegehren zu bewilligen. Der Wunsch nach Abstand von der Bebauung am Dreitannenbichl soll laut dem Verein Füssen - West nachgekommen werden.

zum Seitenanfang

2. Vollzug des Art. 18a der Gemeindeordnung (GO); Beschlussfassung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens "Erhalt des Dreitannenbichls (=Oblisberg) als Gesamtgrünfläche"

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

0241. Sitzung des Stadtrates

|

19.03.2024

|

ö

|

beschliessend

|

2 |

Sachverhalt

Am 27.02.2024 wurde bei der Stadt Füssen ein Schreiben der vertretungsberechtigten Personen Evelyn Vesenmayer, Dr. Elke Deubzer und Beate Achtstätter mit 1.600 beigefügten Unterschriften über die Durchführung eines Bürgerentscheides „Erhalt des Dreitannenbichls (=Oblisberg) als Gesamtgrünfläche“ eingereicht (Bürgerbegehren).

Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Einreichung des Bürgerbegehrens (Art. 18a Abs. 8 Satz 1 GO).

Überprüfung der formellen Zulässigkeit des Bürgerbegehrens:

Art. 18a Abs. 1 GO ist erfüllt:

„Die Gemeindebürger können über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren)“.

Art. 18a Abs. 3 GO ist erfüllt:

„Ein Bürgerbegehren findet nicht statt über Angelegenheiten, die kraft Gesetz dem ersten Bürgermeister obliegen, über Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung, über die Rechtsverhältnisse der Gemeinderatsmitglieder, der Bürgermeister und der Gemeindebediensteten und über die Haushaltssatzung.“

Art. 18a Abs. 4 Satz 1 GO ist erfüllt:

„Das Bürgerbegehren muss bei der Gemeinde eingereicht werden und eine mit Ja oder Nein zu entscheidende Fragestellung und eine Begründung enthalten sowie bis zu drei Personen benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten.“

Die Fragestellung des Bürgerbegehrens lautet:

„Sind Sie dafür, dass die Stadt Füssen alle rechtlich zulässigen Mittel ergreift, die darauf abzielen, den Dreitannenbichl (Oblisberg, Grundstück Fl.Nr. 970/17 der Gemarkung Füssen) als Gesamtgründfläche zu erhalten?“

Die Begründung lautet:

„Der Stadtrat der Stadt Füssen hat beschlossen, einen ca. 5 m breiten Streifen im Norden der Grünfläche des Dreitannenbichls (Oblisberg, Grundstück Fl.Nr. 970/17 der Gemarkung Füssen) zur Erschließung des Grundstücks Fl.Nr. 970/28 der Gemarkung Füssen für den Neubau eines 5-geschossigen Arbeitnehmerwohnheimes zu veräußern. Der Dreitannenbichl (Oblisberg) ist ein Wahrzeichen von Füssen-West. Er ist ein Dokument, wie es dort früher einmal aussah und eine wichtige Grünfläche in diesem Stadtteil mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Es soll sichergestellt werden, dass das Grundstück am Dreitannenbichl (Fl.Nr. 970/17), das bislang im Eigentum der Stadt Füssen stand, auch in Zukunft nicht verändert wird. Es soll weder als Ganzes noch in Teilen bebaut werden und für künftige Generationen als geologisches und ökologisches Wahrzeichen unserer Heimat erhalten bleiben.

Mit Ihrer Unterschrift können Sie dazu beitragen, dass die Stadt entsprechende Maßnahmen trifft, um den Erhalt des Dreitannenbichls als Gesamtgrünfläche zu erreichen. Konkret könnte die Stadt einen Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans erlassen und zur Sicherung dieser Planung eine Veränderungssperre oder alternativ die Zurückstellung vom Baugesuch beschließen und beim Landratsamt Marktoberdorf beantragen“.

Als vertretungsberechtigte Personen wurden Evelyn Vesenmayer (Vertreter Franz Efkes), Dr. Elke Deubzer (Vertreter Herbert Gorski) und Beate Achtstätter (Vertreterin Gabriele Bruhns) benannt.

Art. 18a Abs. 5 und 6 sind erfüllt:

Absatz 5:

„Das Bürgerbegehren kann nur von Personen unterzeichnet werden, die am Tage der Einreichung des Bürgerbegehrens Gemeindebürger sind. Für die Feststellung der Zahl der gültigen Unterschriften ist das von der Gemeinde zum Stand dieses Tages anzulegende Bürgerverzeichnis maßgebend.“

Absatz 6:

„Ein Bürgerbegehren muss in Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohnern von mindestens 9 v.H. der Gemeindebürger unterschrieben sein.“

Das Bürgerbegehren wurde bei der Stadt Füssen am 27.02.2024 eingereicht.

Die Überprüfung der Unterschriften hat folgendes Ergebnis ergeben:

Stimmberechtigte (Stand 27.02.2024): 12.234

Erfordernis 9 v.H. (Art. 18a Abs. 6 GO): 1.101

Erfordernis 0 v.H. in Prozent 11,67 %

Geleistete Unterschriften: 1.603

Ungültige Unterschriften: 175

Gültige Unterschriften: 1.428

Gültige Unterschriften in Prozent: 130 %

Ergebnis:

Die für die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens erforderlichen Voraussetzungen nach Art. 18a Abs. 1, 3, 4, 5 und 6 GO sind alle erfüllt.

Stellungnahme des Landratsamtes Ostallgäu vom 12.03.2024:

Gemäß Herrn Regierungsdirektor Kinkel, Abteilungsleiter Kommunalrecht, Sicherheit und Verbraucher, ist das eingereichte Bürgerbegehren – vorbehaltlich der notwendigen Anzahl an Unterschriften - auf Grundlage der dort vorgelegten Unterlagen, zulässig.

Nach Art. 18a Abs. 10 Satz 1 GO ist der Bürgerentscheid an einem Sonntag innerhalb von drei Monaten nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens durchzuführen; der Gemeinderat kann die Frist im Einvernehmen mit den vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens um höchstens drei Monate verlängern.

Der Bürgerentscheid soll zusammen mit Europawahl am Sonntag, 9. Juni 2024 stattfinden.

Nach Art. 10 Abs. 1 GLKrWG dürfen am Tag einer Bezirkswahl, Landtagswahl, Bundestagswahl Europawahl, einer Abstimmung über einen Volksentscheid oder während der Eintragsfrist für ein Volksbegehren keine Gemeinde- oder Landkreiswahlen oder sonstige Abstimmungen stattfinden. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (Art. 10 Abs. 2 GLKrWG). Sie können zugelassen werden, wenn gegen die Durchführung der Wahl oder der Abstimmung keine Bedenken bestehen und eine Beeinflussung der Wahl oder der Abstimmung nicht zu befürchten ist. Von einer Zustimmung wird in jedem Fall ausgegangen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt (Art. 18a Abs. 14 Satz 1 GO).

Beschluss 1

Der Stadtrat beschließt, dass das Bürgerbegehren „Erhalt des Dreitannenbichls (=Oblisberg) als Gesamtgrünfläche“ zulässig ist (Art. 18a Abs. 8 Satz 1 GO).

Abstimmungsergebnis

Dafür: 19, Dagegen: 0

Beschluss 2

Der Stadtrat lehnt es ab, dem Antrag des Bürgerbegehrens stattzugeben ((Art. 18a Abs. 14 Satz 1 GO).

Abstimmungsergebnis

Dafür: 18, Dagegen: 1

Beschluss 3

Der Bürgerentscheid findet zusammen mit der Europawahl am 9. Juni 2024 statt (Art. 18a Abs. 10 GO).

Abstimmungsergebnis

Dafür: 19, Dagegen: 0

Beschluss 4

Die Kosten des Bürgerentscheids trägt die Gemeinde. Stimmberechtigt ist jeder Gemeindebürger. Die Möglichkeit der brieflichen Abstimmung ist zu gewährleisten. Bis zur Durchführung des Bürgerentscheids darf eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen werden (Art. 18a Abs. 9 GO).

Abstimmungsergebnis

Dafür: 19, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

3. Auszahlung von Erfrischungsgeld und Gewährung von Stunden für Wahlhelfer zur Europawahl 2024 und Bürgerentscheid „Erhalt des Dreitannenbichls (=Oblisberg) als Gesamtgrünfläche“

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

0241. Sitzung des Stadtrates

|

19.03.2024

|

ö

|

beschliessend

|

3 |

Sachverhalt

Am 09.06.2024 finden die Europawahl 2024 und der Bürgerentscheid „Erhalt des Dreitannenbichls (=Oblisberg) als Gesamtgrünfläche“ statt. Hierzu werden wieder Wahlhelfer benötigt, welchen ein entsprechendes Erfrischungsgeld gezahlt werden soll.

Bei der Landtags- und Bezirkswahl vom 08.10.2023 wurde hierzu seitens des Stadtrates damals ein Erfrischungsgeld für Wahlhelfer, welche Angestellte der Stadt Füssen sind, in Höhe von 30,00 Euro und für Wahlhelfer, welche nicht bei der Stadt Füssen angestellt sind, in Höhe von 50,00 Euro beschlossen. Zusätzlich zu den 30,00 Euro Erfrischungsgeld erhielten städtische Angestellte je nach Einteilung in Urnenwahl- bzw. Briefwahllokal 12 bzw. 10 Stunden als Ausgleich.

Für die kommende Europawahl 2024 wird seitens der Bundeswahlleiterin ein Erfrischungsgeld von mindestens 35,00 Euro empfohlen.

Dementsprechend sollte für städtische Angestellte eine Wahlhelferentschädigung in Höhe von 35,00 Euro und zusätzlich ein Stundenausgleich, je nach Einteilung von 8 Stunden für Briefwahllokale bzw. 10 Stunden für Urnenwahllokale bei dieser Wahl erfolgen. Erfahrungsgemäß ist diese Zeitspanne bei dieser Wahl zur Erfüllung ausreichend.

Die Höhe des Erfrischungsgeldes für nicht städtische Wahlhelfer soll weiterhin bei 50,00 Euro liegen.

Insbesondere, da in der Stadt Füssen am 09.06.2024 neben der Europawahl auch ein Bürgerentscheid und somit zwei Wahlen stattfinden, empfehlen wir die Erhöhung auf 35,00 Euro.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt ein Erfrischungsgeld in Höhe von 35,00 Euro für Wahlhelfer, die bei der Stadt Füssen beschäftigt sind und für alle anderen Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50,00 Euro. Zudem erhalten die Wahlhelfer, die bei der Stadt Füssen beschäftigt sind, einen Stundenausgleich von 8 Stunden bei Einsatz im Briefwahllokal und 10 Stunden bei Einsatz im Urnenwahllokal.

Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt ein Erfrischungsgeld in Höhe von 35,00 Euro für Wahlhelfer, die bei der Stadt Füssen beschäftigt sind und für alle anderen Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50,00 Euro. Zudem erhalten die Wahlhelfer, die bei der Stadt Füssen beschäftigt sind, einen Stundenausgleich von 8 Stunden bei Einsatz im Briefwahllokal und 10 Stunden bei Einsatz im Urnenwahllokal.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 19, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

4. Vollzug des Gemeindelandkreiswahlgesetzes (GLKrWG) und der Gemeindelandkreiswahlordnung (GLKrWO); Bildung des Abstimmungsausschusses für den Bürgerentscheid

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

0241. Sitzung des Stadtrates

|

19.03.2024

|

ö

|

beschliessend

|

4 |

Sachverhalt

Für die Durchführung eines Bürgerentscheides in Füssen ist die analoge Anwendung der Vorschriften des Gemeindelandkreiswahlgesetzes (GLKrWG) und der Gemeindelandkreiswahlordnung (GLKrWO zu beschließen.

Nach Art. 5 Abs. 2 GLKrWG und § 5 Abs. 1 GLKrWO sind Mitglieder des Abstimmungsausschusses der Abstimmungsleiter als vorsitzendes Mitglied (erster Bürgermeister) und vier von ihm berufene Beauftragte der Wahlvorschlagsträger als Beisitzer; hierbei sind die politischen Parteien und Wählergruppen entsprechend ihrer Bedeutung im Wahlkreis nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Die Bedeutung der politischen Parteien und Wählergruppen für die Berufung der Beisitzer und deren Stellvertretung bemisst sich nach der bei der letzten Stadtratswahl (15.03.2020) erhaltenen Stimmenzahl. Daneben hat der Wahlleiter einen Schriftführer zu bestellen, der nur stimmberechtigt ist, wenn er zugleich Beisitzer ist.

Der Abstimmungsausschuss für den Bürgerentscheid am 9. Juni 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Abstimmungsleiter: Maximilian Eichstetter, Erster Bürgermeister

Stellv. Abstimmungsleiter: Andreas Rösel, Leiter des Wahlamtes

Beisitzer:

- Wahlvorschlag der CSU (41.362 gültige Stimmen bei der letzten Stadtratswahl)

Beauftragte: Nicole Eikmeier, Im Venetianerwinkel 36, 87629 Füssen

Stellvertreter: Andreas Eggensberger, Hopfen am See, Bergstr. 5a, 87629 Füssen

Nicole Eikmeier und Andreas Eggensberger rücken beide für Bürgermeister Eichstetter nach, der sowohl Beauftragter als auch erster Listenkandidat der CSU war.

- Wahlvorschlag der Freien Wähler Füssen (28.776 gültige Stimmen)

Beauftragte: Gerlinde Wollnitza, Schwarzenbergweg 3, 87629 Füssen

Stellvertreter: Hasso Fröhlich, König-Ludwig-Promenade 6, 87629 Füssen

- Wahlvorschlag der Wählergruppe Füssen-Land (18.695 gültige Stimmen)

Beauftragter: Alfons Böck, Mariahilfer Str. 17, 87629 Füssen

Stellvertreter: Herbert Dopfer, Hopfen am See, Enzensbergstr. 3, 87629 Füssen

- Wahlvorschlag der Grünen (17.973 gültige Stimmen)

Beauftragte: Teresa Poldinger, Wachsbleiche 7, 87629 Füssen

Stellvertreter: Wolfgang Bader, Schartschrofenweg 10, 87629 Füssen

Schriftführerin: Tanja Hofmann, Verwaltungsfachwirtin (nicht stimmberechtigt)

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt für die Durchführung des Bürgerentscheids am 9. Juni 2024 die analoge Anwendung der Vorschriften des Gemeindelandkreiswahlgesetzes und der Gemeindelandkreiswahlordnung in der z.Zt. gültigen Fassung.

Der Abstimmungsausschuss, der zur Ermittlung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses des Bürgerentscheids einberufen wird, setzt sich wie oben ausgeführt zusammen.

Die obigen Ausführungen der Verwaltung sind Bestandteil dieses Beschlusses

Beschluss

Der Stadtrat beschließt für die Durchführung des Bürgerentscheids am 9. Juni 2024 die analoge Anwendung der Vorschriften des Gemeindelandkreiswahlgesetzes und der Gemeindelandkreiswahlordnung in der z.Zt. gültigen Fassung.

Der Abstimmungsausschuss, der zur Ermittlung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses des Bürgerentscheids einberufen wird, setzt sich wie oben ausgeführt zusammen.

Die obigen Ausführungen der Verwaltung sind Bestandteil dieses Beschlusses

Abstimmungsergebnis

Dafür: 19, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

5. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2024

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

0241. Sitzung des Stadtrates

|

19.03.2024

|

ö

|

beschliessend

|

5 |

Sachverhalt

Die Stadt Füssen erhielt nach den bereits in 2022 bewilligten Mitteln auch im Jahr 2023 Bedarfszuweisungen nach Art. 11 BayFAG in Form von Stabilisierungshilfen. Auf Grundlage des Antrags der Stadt vom April 2023 entschied der Verteilerausschuss des Landtags in seiner Oktobersitzung 2023 der Stadt Füssen Mittel i. H. v. 5,3 Mio. EUR zukommen zu lassen. Mit Schreiben vom 20. November 2023 ging der Förderbescheid mit umfangreichen Auflagen bei der Stadt Füssen ein. Alle Stadträte erhielten den Bescheid umgehend per E-Mail übermittelt. Ebenso erfolgte im Rahmen der Sitzung des Haupt-, Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses vom 12.12.2023 eine Präsentation über die Auflagen und Auswirkungen.

Der Förderbescheid enthält wie bereits auch schon im Jahr 2022 etliche Auflagen, welche an die Gewährung der Stabilisierungshilfezahlung geknüpft sind. Die Auflagen müssen bis spätestens 31.03.2024 erfüllt sein. Im Förderbescheid ist auch ein Widerrufsvorbehalt enthalten. Dieser weist explizit auf die Rückforderung der Stabilisierungshilfe hin, sollte gegen Auflagen verstoßen werden. In den Ausführungen zum Widerrufsvorbehalt spricht die Regierung von Schwaben auch den fortwährenden Bestand des Konsolidierungswillens an. Läge kein Konsolidierungswille mehr vor, so wäre die Bewilligungsbehörde gezwungen, die Gewährung der Stabilisierungshilfe abzulehnen.

Die Ergebnisse der Überarbeitung des Investitionsprogramms einschließlich der geforderten Reduzierungen der Gesamtinvestitionen, Eigenanteile und Kreditaufnahmen sind in dieser Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts darzustellen. Die Fortschreibung und Umsetzung des vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzepts ist durch den Stadtrat bis spätestens 31.03.2024 mit dem Ziel zu beschließen, mittelfristig wieder die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Für die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts gelten folgende Auflagen:

- Umfassende Prüfung der Anpassung der Miet- und Pachteinnahmen für städtische Liegenschaften

Umfassende Prüfung der Veräußerung von nicht rentablen und nicht für originäre Pflichtaufgaben erforderliche Immobilien und Grundstücke

Konkrete und zielgerichtete Überprüfung, inwieweit das vorhandene Vermögen für die städtische Aufgabenerfüllung benötigt wird bzw. erforderlich ist

Umfassende Prüfung der Reduzierung von Ausgaben bei den freiwilligen Leistungen und insbesondere bei den defizitären Einrichtungen

Umfassende Prüfung der Verbesserung der Kostendeckungsgrade bei den öffentlichen Einrichtungen insbesondere (damit nicht abschließend) benannt sind Kindertagesstätten, Bundesstützpunkt Eishockey und Curling, Museum/Theater/Bibliothek, Jugendhaus, Turnhallen, Freibad, Stadtgärtnerei, Stadtwerke (insbesondere Parkierung)

Durchführung einer konstruktiven Aufgabenkritik im Rahmen des Monitorings zur Haushaltskonsolidierung bei den städtischen originären Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben

Prüfung der Beschränkung von Investitionstätigkeiten auf unabweisbare Maßnahmen im Pflichtaufgabenbereich bzw. rentierlichen Bereich

Prüfung von Kosteneinsparungen im Pflichtaufgabenbereich bzw. rentierlichen Bereich

Investitionen im freiwilligen Bereich sind einer kritischen Prüfung zu unterziehen und dürfen nur im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit angegangen werden

Bislang getroffene Konsolidierungsmaßnahmen sind fortlaufend dahingehend zu prüfen, ob Anpassungen bzw. Neuerungen zur Beibehaltung und Intensivierung des Konsolidierungskurses erforderlich sind

Fortlaufende Prüfung ist im Rahmen der Fortschreibung des Konsolidierungskonzepts zu dokumentieren

Die Stabilisierungshilfe verfolgt das Ziel durch eigene Konsolidierung im Haushalt und mit Hilfe der Gewährung von Stabilisierungshilfen die Stadt Füssen durch Abbau der überdurchschnittlichen Verschuldung sowie durch eine nachhaltige Verringerung der Zins- und Tilgungsleistungen wieder hinreichend finanzielle Handlungsspielräume zu ermöglichen.

Als Nachweis hierzu dient ein stringentes Haushaltskonsolidierungskonzept, welches den Vorgaben des Ministeriums entspricht und mit dem Ziel fortgeschrieben, beschlossen und umgesetzt wird, mittelfristig wieder die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu erreichen. Die vom Ministerium getroffenen Auflagen dienen dazu, dass die gewährten Stabilisierungshilfemittel auch ihren Zweck verfolgen.

Verstöße gegen Auflagen und ein fehlender Konsolidierungswille können zur Rückzahlung der gewährten Hilfen führen. Es liegt somit allein in den Händen der Stadt Füssen den Konsolidierungsweg aus eigenem Interesse, nachhaltig und konsequent zu verfolgen.

Die Verwaltung möchte nochmals darauf hinweisen, dass eine Verbesserung der Kostendeckungsgrade bei freiwilligen Leistungen sowie kostenrechnenden Einrichtungen zwingend erforderlich ist. Insbesondere hat die Stadt sich im Rahmen der Aufgabenkritik mit dem städtischen Vermögen und dessen wirtschaftlicher Verwendung zu beschäftigen.

Ziel und ein zwingendes Muss sollte der im vergangenen Jahr bestrittene Weg mit der Behandlung einzelner Einrichtungen und Aufgaben in den jeweiligen Finanzausschuss bzw. Stadtratssitzungen sein, um richtungsweisende Entscheidungen herbeiführen zu können.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die beiliegende 2. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Stadt Füssen. Dieses bildet zusammen mit dem Ursprungskonzept aus 2022 sowie der 1. Fortschreibung 2023 auch weiterhin die Grundlage für die künftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und setzt die Leitlinien des künftigen Handels der Stadt mit dem Ziel, mittelfristig wieder finanziell handlungsfähig zu werden. Das Konzept dient dazu als eine politische Grundsatzerklärung mit Selbstverpflichtung sowohl für die Politik und Verwaltung für die bevorstehenden finanzpolitischen Herausforderungen zu verstehen.

Spätestens zur jeweiligen Haushaltsaufstellung und Haushaltsberatung ist dieses Konzept den aktuellen Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben. Dieser Fortschreibung voraus geht künftig jeweils ein Monitoring, ob und inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden bzw. was ggf. zusätzlich getan werden muss, damit diese erreicht werden.

Diskussionsverlauf

Stadträtin Deckwerth hakt nach, ob zu diesem Thema nun keine Diskussion mehr stattfinden soll?

Der Erster Bürgermeister äußert sich hier nochmals und erklärt, dass aus allen Bereichen die Mitarbeiter zu den einzelnen Posten Stellung beziehen mussten. Jede einzelne Haushaltsstelle wurde somit nochmals hinterfragt, bearbeitet und auf Einsparmaßnahmen geprüft. Hier finden Sie nun die Zusammenfassung mit dem Ergebnis.

Frau Deckwerth führt an, dass sie hier mit der Vorangehensweise nicht mitgehen kann, bedankt sich aber bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Aufarbeitung. Sie wird der Abstimmung daher nicht beipflichten.

Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die beiliegende 2. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Stadt Füssen. Dieses bildet zusammen mit dem Ursprungskonzept aus 2022 sowie der 1. Fortschreibung 2023 auch weiterhin die Grundlage für die künftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und setzt die Leitlinien des künftigen Handels der Stadt mit dem Ziel, mittelfristig wieder finanziell handlungsfähig zu werden. Das Konzept dient dazu als eine politische Grundsatzerklärung mit Selbstverpflichtung sowohl für die Politik und Verwaltung für die bevorstehenden finanzpolitischen Herausforderungen zu verstehen.

Spätestens zur jeweiligen Haushaltsaufstellung und Haushaltsberatung ist dieses Konzept den aktuellen Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben. Dieser Fortschreibung voraus geht künftig jeweils ein Monitoring, ob und inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden bzw. was ggf. zusätzlich getan werden muss, damit diese erreicht werden.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 18, Dagegen: 1

zum Seitenanfang

6. Antrag auf Gewährung einer Stabilisierungshilfe 2024

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

0241. Sitzung des Stadtrates

|

19.03.2024

|

ö

|

beschliessend

|

6 |

Sachverhalt

Mit Stadtratsbeschluss vom 26.04.2022 wurde einstimmig beschlossen Stabilisierungshilfen für das Jahr 2022 zu beantragen (Antrag auf Gewährung einer Stabilisierungshilfe (komuna.net)). Mit Förderbescheid vom 02.12.2022 wurde der Stadt unter erheblichen Auflagen in Aussicht gestellt Stabilisierungshilfen nach Art. 11 BayFAG in Höhe von 2.000.000 € zur Schuldentilgung zu erhalten, sofern die aufschiebenden Bedingungen bis 31.03.2023 erfüllt werden. Die Bedingungen wurden dem Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen erläutert.

Im Jahr 2023 wurde mit Stadtratsbeschluss vom 28.03.2023 beschlossen, erneut Stabilisierungshilfen zu beantragen (Antrag auf Gewährung einer Stabilisierungshilfe (komuna.net)). Mit Förderbescheid vom 20.11.2023 wurde der Stadt erneut unter erheblichen Auflagen Stabilisierungshilfe in Aussicht gestellt nach Art. 11 BayFAG in Höhe von 5.300.000 Euro zur Schuldentilgung zu erhalten, sofern die Auflagen bis 31.03.2024 erfüllt werden. Die Auflagen wurden dem Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 erläutert. Der Stadtrat wurde zudem ausführlich über die Möglichkeit des Widerrufs der Hilfsmittel informiert, sofern die Auflagen nicht eingehalten werden, sowie der Konsolidierungswille nicht mehr vorliegt.

Auch für das Jahr 2024 beabsichtigt die Stadt Füssen erneut Stabilisierungshilfen zur Schuldentilgung zu erhalten und den entsprechenden Antrag auf den Weg zu bringen. Die Antragsfrist endet am 19.04.2024. Die Entscheidung fällt voraussichtlich Anfang November 2024 im Rahmen der Sitzung des Verteilerausschusses. Aufgrund der umfassenden einzureichenden Antragsunterlagen arbeitet die Verwaltung bereits an der Antragsstellung.

Die Stabilisierungshilfen sind eine Sonderform der Bedarfszuweisung, welche sich in zwei Säulen aufteilt. Die Säule 1 betrifft die Stabilisierungshilfe zur Schuldentilgung, die Säule 2 betrifft die Stabilisierungshilfe als Investitionshilfe. Im dritten Antragsjahr kommt für die Stadt Füssen weiter nur die Säule 1 in Betracht. Die Säule 2 kann erst in Anspruch genommen werden, wenn mindestens dreimal eine Stabilisierungshilfe nach Säule 1 bewilligt wurde. Weitere Zugangsvoraussetzung zur Säule 2 ist das Vorliegen und die Fortführung des stringenten und nachhaltigen Konsolidierungswillens einschließlich jährlicher Fortschreibung und Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzepts anhand des 10-Punkte-Katalogs. Hinzu kommt die Beschränkung der Kreditaufnahmen im laufenden Haushaltsjahr auf höchstens 150% der ordentlichen Tilgung. Alternativ hierzu können auch die letzten beiden abgerechneten Haushaltsjahre und die drei auf das laufende Haushaltsjahr nachfolgenden Jahre (mittelfristige Finanzplanung) mit einbezogen oder die letzten fünf abgerechneten Haushaltsjahre herangezogen werden. Letzter maßgeblicher Baustein ist die Vorlage eines aussagekräftigen Investitionsprogramms für das letzte abgerechnete, sowie das laufende Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum zur Darlegung des Investitionsbedarfs.

Im Antrag der Stabilisierungshilfe 2024 können Kredite angegeben werden, welche zwischen November 2024 und Dezember 2025 zur Prolongation anstehen sowie die ordentlichen Tilgungsleistungen im Jahr 2025. Das Antragsvolumen umfasst nach aktuellem Stand auf dieser Basis ca. 6 Mio. EUR. Über die tatsächliche Höhe der Hilfezahlungen entscheidet der Verteilerausschuss.

Für alle Anträge auf Gewährung einer Stabilisierungshilfe muss der rechnungsgelegte Haushalt 2023 und der verabschiedete Haushaltsplan 2024 vorhanden sein. Zudem sind dem Antrag beizufügen

- Aufstellung der freiwilligen Leistungen

Rechtsaufsichtliche Haushaltswürdigung bzw. Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024

Fortgeschriebenes/überarbeitetes Haushaltskonsolidierungskonzept inkl. der „Tabellarischen Übersicht“ zum HHK

Aktuelles Investitionsprogramm

Aufstellung der Investitionen in die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und ggf. die für Zwecke der Stabilisierungshilfen getroffene Zuordnung der Kreditaufnahmen zu diesen Bereichen

Aufstellung aller bestehenden Darlehen

Aufstellung zu den Tätigkeiten bzw. Verbindlichkeiten außerhalb des Haushalts

Grundsätzlich gilt, dass nur konsolidierungswillige Kommunen, die aufgrund objektiver Indikatoren als strukturschwach gelten bzw. von der negativen demografischen Entwicklung besonders betroffen sind und sich unverschuldet in einer finanziellen Schieflage befinden bzw. deren finanzielle Leistungsfähigkeit gefährdet ist, Stabilisierungshilfen erhalten können. Die Einhaltung eines stringenten Konsolidierungskurses (einschließlich Erstellung/Fortführung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes) ist unerlässlich.

Weiter sind die Stabilisierungshilfen an die Voraussetzungen geknüpft, dass

- eine strukturelle Härte vorliegt

- eine finanzielle Härte vorliegt

- ein nachhaltiger Konsolidierungswille vorhanden ist.

Hervorzuheben ist hier die Forderung des nachhaltigen Konsolidierungswillens. Die Stabilisierungshilfe fordert hier u. a. sämtliche Möglichkeiten zur Selbsthilfe auszuschöpfen. Insbesondere betrifft dies

- Erhebung kostendeckender Gebühren

- mindestens durchschnittliche Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer

- keine Überschreitung des 10 % Anteils der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand nach KAG i. V. m. BauGB.

- keine überdurchschnittlich hohen freiwilligen Leistungen. Hier sind auch die defizitären Einrichtungen der Kommune einzubeziehen.

Weitere Details zur Stabilisierungshilfe sind der Internetpräsenz des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat unter folgendem Link zu entnehmen:

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat nimmt Kenntnis von den Voraussetzungen, Auflagen und Bedingungen und beschließt die Beantragung der Stabilisierungshilfen 2024 beim Freistaat Bayern unter o. g. Voraussetzungen. Die Verwaltung wird beauftragt alle notwendigen weiteren Schritte zu veranlassen.

Diskussionsverlauf

Stadträtin Deckwerth bemängelt, dass hier wie beim TOP 5 für sie der gleiche Kritikpunkt gelte. Sie wird trotzdem entgegen ihrer Auffassung dafür stimmen, ihr fehlt hier ebenfalls die Würdigung.

Beschluss

Der Stadtrat nimmt Kenntnis von den Voraussetzungen, Auflagen und Bedingungen und beschließt die Beantragung der Stabilisierungshilfen 2024 beim Freistaat Bayern unter o. g. Voraussetzungen. Die Verwaltung wird beauftragt alle notwendigen weiteren Schritte zu veranlassen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 19, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

7. Bebauungsplan S 55 - Mühlbachgasse;

Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, Billigung des Entwurfes zur Beteiligung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

0241. Sitzung des Stadtrates

|

19.03.2024

|

ö

|

beschliessend

|

7 |

Sachverhalt

Der Stadtrat billigte am 26.09.2023 in öffentlicher Sitzung den Vorentwurf des Bebauungsplans S 55 – Mühlbachgasse und beauftragte die Verwaltung mit der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit mittels einer öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB nach § 2 Absatz 4 aufgestellt. Von der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde dennoch nicht abgesehen.

Ziel ist es, das Areal unter Berücksichtigung des Denkmal-, Natur- und Immissionsschutzes in ein innovatives, nachhaltiges und zukunftsfähiges Urbanes Stadtquartier mit einer vitalen Mischung an Nutzungen zu transformieren.

Der Vorentwurf des Bebauungsplans bestehend aus Planzeichnung, Textteil und Begründung mit Vorprüfung des Einzelfalls zur Umweltprüfung lag in der Zeit von Dienstag, 14.11.2023 bis Freitag, 15.12.2023 im Rathaus der Stadt Füssen im Flur des ersten Obergeschosses öffentlich aus und konnte dort während der Öffnungszeiten von jedermann eingesehen werden. Die Unterlagen waren zudem im Internet auf der städtischen Homepage und dem amtlichen Landesportal zur öffentlichen Einsichtnahme eingestellt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden parallel dazu beteiligt und ebenfalls die Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme gegeben.

Ergänzend dazu fand am 30.11.2023 ein Termin vor Ort statt, bei dem der Öffentlichkeit die Planungen vorgestellt wurden und die Gelegenheit bestand, die Inhalte zu erörtern (Bürger-Workshop).

Ergebnisse der eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge siehe in ausführlicher Form als Anlage im Ratsinformationssystem, dto. der zur Billigung vorgeschlagene Entwurf des Bebauungsplanes als Grundlage für die zweite Öffentlichkeits-, Behörden- und Trägerbeteiligung.

Nachstehend die Zusammenfassung der Stellungnahmen und Anregungen:

Stellungnahmen und Anregungen mit Abwägung

Vorbemerkungen

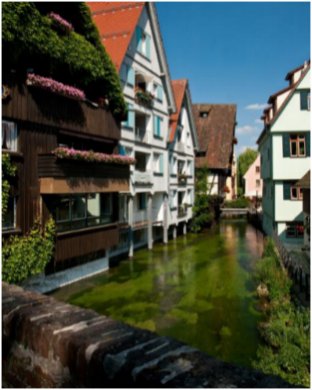

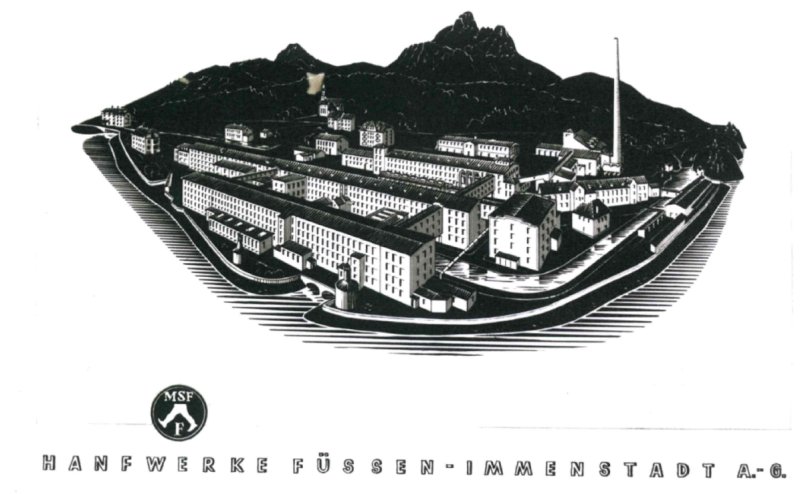

Das Gelände sowie die Gebäude der ehemaligen „Mechanische Seilerwarenfabrik Füssen“, später Hanfwerke Füssen-Immenstadt AG, sind seit der Einstellung der ursprünglichen Produktion zunehmend in einen maroden Zustand verfallen. Durch einen Eigentümerwechsel konnten das Areal, mit neuen Namen „Magnus Park“, bereits in einigen Teilbereichen saniert und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die derzeit renovierten Hallen und Büroräume werden unter anderem von Dienstleistern, Jungunternehmern, Künstlern, Handwerkern, Bildungseinrichtungen und weiteren Gewerbetreibenden genutzt.

Ziel ist es, das Areal unter Berücksichtigung des Denkmal-, Natur- und Immissionsschutzes in ein innovatives, nachhaltiges und zukunftsfähiges Urbanes Stadtquartier mit einer vitalen Mischung an Nutzungen zu transformieren.

Um diese Entwicklung zu ermöglichen, dabei die städtebauliche Ordnung sowie nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten und verkehrliche, grünordnerische, denkmalschutzrechtliche sowie immissionsschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes gem. § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich.

Der Bebauungsplan S 55 umfasst vollständig die Flurnummern 333, 333/1, 335, 350, 350/1, 3176/4 sowie Teilflächen der Flurnummern 3143, 3176, 3181 der Gemarkung und Stadt Füssen mit einer Fläche von ca. 6,27 ha. Der Geltungsbereich liegt südlich der Stadt Füssen und wird im Norden, Osten und Westen durch den Lech begrenzt. Südlich an das Planungsgebiet angrenzend befindet sich die Bundesstraße B17. Der Geltungsbereich ist über diese erschlossen.

Beteiligungsverfahren

Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB

Im vereinfachten Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Der betroffenen Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange kann innerhalb angemessener Frist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben oder wahlweise die Auslegung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden. Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht, von der Angabe welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. Um die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange frühzeitig und umfassend einzubinden, hat sich die Stadt entschieden, dennoch ein zweistufiges Verfahren mit frühzeitiger Beteiligung durchzuführen. Ergänzend wurde ein Bürger-Workshop am 30.11.2023 durchgeführt.

Die nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden in der Zeit vom 14.11.2023 bis einschließlich 15.12.2023 am Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt. Die Planung wurde gem. § 3 Abs. 1 BauGB im gleichen Zeitraum öffentlich ausgelegt. Zudem fanden am 01.06.2023 ein Mietworkshop mit Vertretern der Verwaltung (Herrn Hartl und zweitem Bürgermeister Christian Schneider), am 11.07.2023 ein Workshop mit einer Interessensgruppe und ein Bürgerworkshop am 30.11.2023 statt. Die Ergebnisse des Bürgerworkshops vom 30.11.2023 sind nachfolgend mit aufgeführt. Weitere Stellungnahmen von Seiten der Öffentlichkeit gingen nicht ein.

Keine Stellungnahmen haben abgegeben:

01 Abwasserzweckverband Füssen

05 Bayerische Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen (BSV)

11 Erdgas Allgäu Ost GmbH & Co. KG

12 Feuerwehr Füssen

17 Gemeinde Rieden am Forggensee

22 Kreisbrandrat

28 Landesverband des bayerischen Einzelhandels

31 Regionalverkehr Allgäu GmbH (RVA)

Seitens der Öffentlichkeit wurden abgesehen der Workshop-Ergebnisse keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorgebracht.

Stellungnahmen ohne Bedenken oder Anregungen haben abgegeben:

02 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung vom 20.11.2023

13 Füssen Tourismus und Marketing vom 01.12.2023

14 Gemeinde Eisenberg vom 06.12.2023

15 Gemeinde Hopferau vom 29.11.2023

16 Gemeinde Pfronten vom 24.11.2023

18 Gemeinde Schwangau vom 13.12.2023

19 Handelsverband Bayern e.V. vom 12.12.2023

20 Handwerkskammer für Schwaben vom 20.11.2023

21 Industrie- und Handelskammer für Schwaben vom 15.12.2023

24 Kreishandwerkerschaft Kaufbeuren – Ostallgäu vom 20.11.2023

29 Landratsamt Ostallgäu - Kommunales Bauamt - Kreisstraßenverwaltung und Kommunale Abfallwirtschaft vom 15.12.2023

36 Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V. vom 20.11.2023

Stellungnahmen mit Hinweisen

04 Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben vom 15.12.2023

09 Deutsche Telekom Technik GmbH vom 11.12.2023

10 Elektrizitätswerk Reutte GmbH & Co. KG vom 27.11.2023

25 Kreisheimatpflege – Bodendenkmalpflege vom 15.12.2023

33 schwaben netz GmbH vom 01.12.2023

35 Stadtwerke Füssen vom 24.11.2023

Stellungnahmen mit Bedenken oder Anregungen haben vorgebracht:

1. TÖB

03 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 14.12.2023

06 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 12.12.2023

07 Bayerisches Landesamt für Umwelt vom 04.12.2023

08 BUND Naturschutz Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren vom 11.12.2023

23 Kreisfischereiverein Füssen e. V. vom 11.12.2023

26 Kreisheimatpflege – Baudenkmalpflege, Planungs- und Bauwesen vom 14.12.2023

27 Landesbund für Vogelschutz Kreisgruppe Ostallgäu/Kaufbeuren vom 30.11.2023

29 Landratsamt Ostallgäu - Bauplanungsrecht/Städtebau, Untere Wasserrechtsbehörde, Untere Naturschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde, Untere Bodenschutzbehörde vom 15.12.2023

30 Regierung von Schwaben vom 13.12.2023

32 Regionaler Planungsverband Allgäu vom 15.12.2023

34 Staatliches Bauamt Kempten vom 23.11.2023

37 Wasserwirtschaftsamt Kempten vom 15.12.2023

2. Öffentlichkeit

01 Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung vom 30.11.2023

1. Träger öffentlicher Belange

Stellungnahmen mit Hinweisen

- Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben vom 15.12.2023

|

|

- Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

|

|

|

Im Bereich des Bebauungsplanes S 55 „Mühlbachgasse“ der Stadt Füssen liegt kein aktuelles oder geplantes Verfahrensgebiet nach dem Flurbereinigungsgesetz. Auch weitere Maßnahmen in Zuständigkeit des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben sind in dem betroffenen Bereich weder in Durchführung noch in Planung. Die Entwicklung eines teilweise leergefallenen Industriegebietes für weitere gemischte Nutzung anstelle der Neuausweisung von entsprechendem Bauland wird begrüßt. Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben hat daher keine Einwände. Eine weitere Beteiligung ist daher nicht erforderlich.

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.

|

|

|

|

Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.

|

|

|

- Deutsche Telekom Technik GmbH vom 11.12.2023

|

|

- Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

|

|

|

Im Planungsbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom. Deren Bestand und Betrieb müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Sollten diese Anlagen von den Baumaßnahmen berührt werden, müssen diese gesichert, verändert oder verlegt werden, wobei die Aufwendungen der Telekom hierbei so gering wie möglich zu halten sind.

Es sind Kupfer- und Glasfaserleitungen im südlichen Bereich des Plangebiets vorhanden.

Falls im Planungsbereich Verkehrswege, in denen sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom befinden, entwidmet werden, bitten wir gesondert mit uns in Verbindung zu treten.

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme und darin enthaltene Hinweise zu den bestehenden Telekommunikationsanlagen. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.

|

|

Sollten Sie im Rahmen dieses Verfahrens Lagepläne unserer Telekommunikationsanlagen benötigen, können diese angefordert werden bei:

E-Mail: Planauskunft.Sued@telekom.de

Fax: +49 391 580213737

Telefon: +49 251 788777701

Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur im und außerhalb des Plangebiets bleibt einer Prüfung vorbehalten.

Damit eine koordinierte Erschließung des Gebietes erfolgen kann, sind wir auf Informationen über den Ablauf aller Maßnahmen angewiesen. Bitte setzen Sie sich deshalb so früh wie möglich, jedoch mindestens 4 Monate vor Baubeginn, in Verbindung mit:

Deutsche Telekom Technik GmbH

Technik Niederlassung Süd, PTI 23

Gablinger Straße 2

D-86368 Gersthofen

Diese Adresse bitten wir auch für Anschreiben bezüglich Einladungen zu Spartenterminen zu verwenden.

Für die Beteiligung danken wir Ihnen.

|

|

|

|

|

Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.

|

|

|

- Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG vom 27.11.2023

|

|

- Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage.

|

|

|

Die Elektrizitätsversorgung des Bebauungsplangebietes „Mühlbachgasse“ ist sichergestellt über unser regionales Verteilungsnetz (20 kV Leitungen), sowie der 20 kV-Trafostationen „Tiroler Straße“ welche sich außerhalb des überplanten Bereiches befindet.

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.

|

|

Der überplante Bereich ist momentan ein sog. geschlossenes Verteilernetz welches im Kundeneigentum ist. Das o. g. Bebauungsplangebiet ist derzeit nicht erschlossen. Der Stromanschluss der Neubauten erfolgt grundsätzlich über 1 kV-Erdkabel, welche im Zuge der Erschließung noch zu verlegen sind.

|

Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.

|

|

|

|

Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.

|

|

|

- Kreisheimatpfleger – Bodendenkmalpflege vom 15.12.2023

|

|

- Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Beteiligung.

Das Plangebiet ist derzeit zum großen Teil schon bebaut.

Durch die Maßnahme sind mehrheitlich Baudenkmäler betroffen; das Plangebiet liegt - wie richtig beschrieben - nicht direkt in einem derzeit bekannten Bodendenkmal. Lediglich an den Rändern des Plangebietes finden sich schon bekannte Bodendenkmäler, die auch alle beide angegeben sind.

Der richtige Umgang mit weiteren Bodendenkmälern, die vielleicht während neuer Bodeneingriffe zutage treten ist sehr gut beschrieben. Daher habe ich aus Sicht des für Bodendenkmäler zuständigen Kreisheimatpflegers grundsätzlich keine Anregungen.

Zusätzlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass gerade in der Gegend um Füssen und um den heutigen Forggensee die ältesten Bodendenkmäler des Landkreises Ostallgäu bekannt sind. Darüber hinaus gibt es über den Landkreis verteilt Einzelfunde aus der Mittelsteinzeit, die auch im Plangebiet nicht auszuschließen sind. Diese möglichen Einzelfunde hätten mit Füssen und auch mit dem Plangebiet (Gipsmühle, Seilwarenfabrik, Hanfwerke) nichts zu tun, denn sie lägen einige tausend Jahre vor der Gründung von Füssen und auch der Industrieanlagen, die neu überplant werden.

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme und den Informationen zu den ältesten Bodendenkmälern des Landkreises Ostallgäu. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.

|

|

|

|

Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.

|

|

|

- Schwaben netz GmbH vom 01.12.2023

|

|

- Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Sehr geehrte Damen und Herren, in Beantwortung Ihres oben genannten Schreibens teilen wir Ihnen mit, dass wir gegen den Bebauungsplan keinen Einwand erheben.

|

|

|

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Planungsbereich bereits Erdgasleitungen von uns betrieben werden, deren Bestand und Betrieb zu sichern ist.

Aktuelle Bestandspläne können auf der Homepage der schwaben netz gmbh unter folgender Adresse angefordert werden: „https://planauskunft.schwaben-netz.de/“

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.

|

|

|

|

Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.

|

|

|

- Stadtwerke Füssen vom 24.11.2023

|

|

- Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Stellungnahme der beitragsveranlagenden Stelle:

|

|

|

Von Seiten der beitragsveranlagenden Stelle für leitungsgebundene Anlagen nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) ist es mir ein Anliegen, auf die Notwendigkeit der Festsetzungen für das Maß der baulichen Nutzung in Bebauungsplänen hinzuweisen, im besten Fall nach GFZ. Dies wurde bei der B-Plan-Aufstellung S 55 „Mühlbachgasse“ berücksichtigt und auf GFZ 3,0 festgesetzt.

Für spätere Berechnungen der zulässigen Bebauung bzw. der Beitragspflicht ist eine Übersicht des bisherigen Bestandes nach einzelnen Gebäuden mit Angabe der Geschossfläche zudem unabdingbar. So wie es sich darstellt, werden Gebäudeteile abgebrochen. Diese wären in die Übersicht mit aufzunehmen, allerdings mit dem Hinweis „Abbruch vorgesehen“. Der Bestand ist beitragsrechtlich abgegolten. Zu einer Nachveranlagung kommt es erst, wenn die GFZ des Bestandes durch spätere Zubauten überschritten wird.

Meine heutige Stellungnahme hat keine Auswirkungen auf den Aufstellungsprozess des B-Plans S 55. Dennoch bitte ich, dies im Rahmen der Planungen zu berücksichtigen und, da mir die Zuständigkeiten nicht bekannt sind, ggf. bei geeigneter Stelle die Übersicht über den bisherigen Bestand anzufordern und mir zukommen zu lassen.

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.

|

|

Stellungnahme der technischen Abteilung:

|

|

|

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Bereich der Mühlbachgasse (Einfahrt Brücke) ist das komplette Areal versorgungstechnisch in privater Nutzung. Derzeit ist dies über einen Wasserzählerschacht (Übergabeschacht blauer PIN oben rechts im Bild) Q³/6 DN50 erschlossen. Hier ist zu prüfen ob der zukünftige Trinkwasserbedarf gedeckt werden kann mit dem jetzigen Bestand.

Der Grundschutz (Löschwasser DVGW W 405) wird über die Tiroler Straße sowie den Lech als unerschöpfliche Quelle sichergestellt. Hier ist für das angefragte Bauvorhaben in Zusammenarbeit eines Brandschutzgutachters die Löschwasserbedarfsermittlung durchzuführen. Ebenso ist die Art sowie das Maß (Festsetzungen) der baulichen Nutzungen gemäß Baunutzungsverordnung zu beachten und zu prüfen.

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.

Die Löschwasserversorgung aus dem Lech kann über die seit dem 19. Jahrhundert vorhandene und zuletzt wieder freigelegte Löschwasserentnahmestelle sichergestellt werden. Die Feuerwehraufstellfläche ist vom Stadtrat einstimmig gebilligt worden.

Zum Thema Löschwasser gab es bereits Abstimmungen zwischen dem Grundstückseigentümer, dem Kreisbrandrat Herrn Barnsteiner und einem geprüften Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz (EIPOS).

|

|

|

|

|

Stellungnahme vom Fachbereich Wasserversorgung:

|

|

|

In Anlehnung an unsere Stellungnahme vom Fachbereich Wasserversorgung vom 13. November 2023 erhalten Sie nachfolgendes Statement vom Fachbereich Abwasser der Stadtwerke Füssen:

|

|

|

Das Areal um die Mühlbachgasse ist im Privatbesitz. Die Entsorgungseinrichtungen wie Abwasserkanäle, Pumpstationen sowie Anlagen zur Regenwasserbehandlung liegen somit in privater Verantwortung.

Nach aktuellem Stand bedeutet dies, dass vom Eigentümer sämtliche Abwasser-Infrastruktur auf dem Areal bis zum Übergang Zufahrt/Tiroler Straße zu errichten, betrieben und zu unterhalten ist.

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.

|

|

|

|

Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.

|

|

|

Stellungnahmen mit Bedenken oder Anregungen

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 14.12.2023

|

|

- Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage:

|

|

|

Bereich Forsten:

Innerhalb des Satzungsgebietes liegt kein Wald i.S.d. § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG).

Feuergefahr:

Zum Schutz der angrenzenden Waldflächen weisen wir darauf hin, dass offene Feuerstätten oder unverwahrtes Feuer (z. B. Lagerfeuer- oder Grillplätze) auf den Grundstücken, welche weniger als 100 Meter Abstand zum Wald haben, gem. Art. 17 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BayWaldG, erlaubnispflichtig sind. Dieser Hinweis sollte in die Satzung aufgenommen werden.

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme und dem Hinweis zur Feuergefahr der angrenzenden Waldflächen und Art. 17 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BayWaldG.

Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind im weiteren Betrieb und der weiteren Nutzung des Grundstücks vom Eigentümer zu beachten.

Um darauf aufmerksam zu machen, wird die Stadt Füssen den vorgeschlagenen Hinweis in die textlichen Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen der Satzung mit aufnehmen.

|

|

Bereich Landwirtschaft:

Es werden keine Einwendungen erhoben.

|

|

|

|

|

Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell durch einen Hinweis zur Feuergefahr ergänzt.

|

|

|

- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 12.12.2023

|

|

- Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Zuständiger Gebietsreferent:

Bau- und Kunstdenkmalpflege: […]

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme.

|

|

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:

Die Konversion und das Erhaltungsziel für das ehemalige historische Hanfwerkeareal von Füssen wurde im Rahmen mehrerer vorangegangener Arbeitstermine mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege erläutert. In diesem Zusammenhang wurde der Gebäudebestand hinsichtlich seiner Denkmalwerte geprüft und im Ergebnis und im Benehmen mit der Stadt Füssen in die Denkmalliste des Freistaats Bayern teilweise wie folgt eingetragen.

|

Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.

|

|

Ehem. mechanische Seilerwarenfabrik Füssen, später Hanfwerke Füssen- Immenstadt AG, mehrteilige Anlage in stadtbildprägender Lage auf dem Lechgries: Drei langgestreckte zwei-- und dreigeschossige und in Teilen erhaltene Stangenbauten aus Natursteinquadern bzw. mit Putzfassaden mit einfacher Fassadengliederung, Mitteltrakt im Kern 1862/64, ostseitig angefügter zweigeschossiger Verwaltungsbau mit Zeltdach, Gauben, Rundbogenfenstern und Gesimsband in Formen des Heimatschutzstils, 1916, Nordtrakt um 1900, Südtrakt in Formen des geometrischen Jugendstils, mit Uhrturm, um 1910; Verbindungsbrücken, genietete Stahlfachwerkkonstruktionen, teilweise modern verkleidet, um 1900/1910; Werkstättengebäude, langgestreckter zweigeschossiger Satteldachbau, um 1925; Kesselhaus Betonrasterbau, nach 1900. ... D-7-77-129-124

|

Die Beschreibung zum „Ehem. mechanische Seilerwarenfabrik Füssen, später Hanfwerke Füssen- Immenstadt AG“ dient der Kenntnisnahme.

|

|

Wassertriebanlage zur Kraftversorgung der ehem. Mühlen und der Fabrik auf dem Lechgries mit unterirdischem Wasserkanal durch den Lechfallfelsen, 1784-87 angelegt, hölzernen Fallenhäusern zur Regulierung der Wasserzufuhr und zur Kiesbeseitigung am Tunnelbeginn und am Tunnelende, 1864 erbaut, teilweise 1901 erweitert sowie mit Mühlen- und Fabrikkanal unterhalb des Tunnelendes. D-7-77- 129-216

|

Die Beschreibung zur „Wassertriebanlage zur Kraftversorgung der ehem. Mühlen und der Fabrik auf dem Lechgries“ dient der Kenntnisnahme.

|

|

Der Entwurf des „Städtebaulichen Masterplans Magnus Park Füssen“ wurde zuletzt anlässlich eines groß anberaumten Scoping-Termins am 05.04.2023 mit Vertreterinnen und Vertretern des Landesamtes vom Grundsatz her vorbesprochen. Im Rahmen des Termins wurde seitens der Denkmalpflege vorrangig eine Reduktion und Verschiebung des Parkhauses (sog. Mobilitätshub) sowie zumindest eine teilweise Wiederöffnung des ohne denkmalschutzrechtliche Erlaubnis verfüllten, denkmalgeschützten Mühlgrabens dringend angeregt.

|

Bei dem auf Initiative der Stadt Füssen und Eigentümers einberufenen Scoping-Termin am 05.04.2023 wurde vom Büro OPLA die Charakteristik des Masterplans erläutert. Der städtebauliche Masterplan sowie der daraus entwickelte Bebauungsplan haben gemeinsam das Hauptziel, die bestehende historische Bebauung zu sichern und als solche wieder erlebbar zu machen. Als Ergänzung zum Bestand soll zudem der „Südbau“ in seiner Zeilenstruktur bis auf die Höhe des Lechbaus verlängert werden, wodurch die neue Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorgehoben wird. Eine strenge Grünordnung betont zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird und ein weitestgehend autofreies Quartier mit hochwertiger Freianlagen entstehen kann.

Der angestrebte attraktive urbane Nutzungsmix (Gewerbe, Handwerk, Dienstleitungen, Gastronomie, Indoor-Freizeit Nutzungen, Bildung, ergänzendes Wohnen) selbst dann eine erhebliche Erhöhung des Stellplatzbedarfs im Magnus Park, wenn von der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen abweichende Stellplatzzahlen festgesetzt werden.

Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wären selbst um den Preis einer noch weitergehenden Flächenversieglung gegenüber dem Bestand nicht abbildbar. Eine Verteilung der notwendigen Stellplätze im gesamten Quartier stünde zudem im diametralen Widerspruch zu den oben genannten städtebaulichen Zielen einer Aufwertung und Attraktivierung der Freiraumgestaltung und Erlebbarkeit des Industriedenkmals.

Die Konsequenz aus den oben genannten städtebaulichen Zielen ist die Bündelung der Stellplätze in einem Mobilitätshub. Für diesen wurden unter Berücksichtigung der oben angeführten städtebaulichen, landschaftlichen und denkmalschutzfachlichen Leitziele verschiedene Standortvarianten untersucht.

Bei dieser Alternativenprüfung wurden folgende Kriterien beachtet:

- denkmalgeschützte Gebäude mit vorgegebenem Raster und beschränkter Statik

- Sicherung von bestehendem Gewerbe (Faserzentrum als Ankermieter des Magnus Parks)

- Einbindung in das historische Ensemble und Landschaft

- hohe Grundwasserstände und schwierige Bodenbeschaffenheit.

Eine Integration des Mobilitätshubs in die historischen Gebäude scheidet aus mehreren Gründen aus. Die historische Bausubstanz weist keine hinreichende Tragkraft auf. Eine statische Ertüchtigung lässt sich weder wirtschaftlich noch denkmalschutzrechtlich darstellen. Darüber hinaus lässt die baukonstruktive Rasterung keine effiziente Parkraumverteilung zu. Die erforderlichen Erschließungsanlagen würden grob verunstaltend wirken und dem Leitziel eines autofreien Quartiers widersprechen.

Konsequenz hieraus ist, dass nur der Neubau eines Mobilitätshubs diesen städtebaulichen Zielen Rechnung tragen kann. Für den Neubau wurden verschiedene Varianten geprüft.

Ergebnis dieser städtebaulichen Ziele und Variantenuntersuchung ist, dass eine Neuerrichtung eines Mobilitätshubs nur an der geplanten Stelle städtebaulich sinnvoll ist und den denkmalschutzfachlichen Ansprüchen des Industrieareals Rechnung trägt.

Das BLfD hat selbst im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens signalisiert, dass die Wiederöffnung des Mühlgrabens kein denkmalschutzfachliches Dogma ist und einer hochwertigen städtebaulichen Entwicklung des Quartiers nicht im Weg stehen soll. Vorrangiges Ziel der Bauleitplanung ist es, die derzeitige historische Bebauung wieder erlebbar zu machen. Weiterhin wolle man die südliche Zeile bis Höhe des Lechbaus verlängern, um die Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorzuheben. Eine strenge Grünordnung betone zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wurde zudem betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde.

Ergebnis der Vorabstimmung war, dass für die Verfüllung des Mühlgrabens kompensatorische Maßnahmen denkbar sind.

|

|

Der nunmehr vorliegende Vorentwurf des Bebauungsplans S 55 „Mühlgraben“ (Büro Opla, Fassung 26.09.23) sieht im Baufenster 5 wider erwarten weiterhin einen viel zu weit nach Norden ragenden Baukörper vor. Wie bereits am Scoping-Termin am 05.04.23 erläutert, bedarf es aufgrund der drohenden Dominanz unmittelbar gegenüber der Altstadt von Füssen weiterhin einer signifikanten Verlagerung nach Westen beziehungsweise einer Reduktion des Bauvolumens zumindest bis auf Höhe des momentan vorgesehenen Gebäudeknicks.

|

Die im Scoping-Termin angeregte Reduktion und Verlagerung des Mobilitätshubs in südwestliche Richtung wurde vom Grundstückseigentümer und dem Büro OPLA geprüft. Eine Verortung des Mobilitätshubs an der Stelle der südlichen Gewerbehalle scheidet aus. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.

Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 20 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.

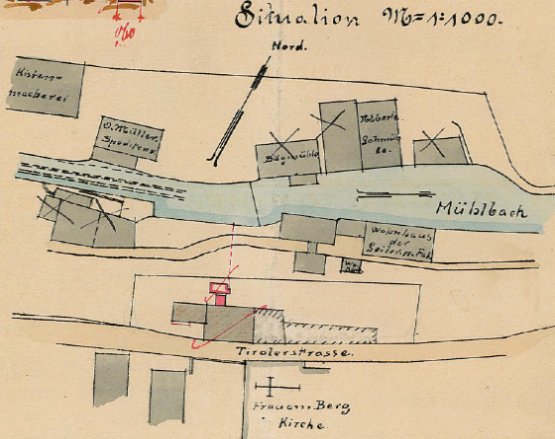

Am derzeit geplanten Standort des Mobilitätshubs standen nördlich sowie nordöstlich der Filialkirche „Unserer Lieben Frau am Berg“ bereits um 1911 mehrere Gebäude. Die Nutzungen waren unter anderem Fabrikkrankenhaus, Mädchenheim, Werkbibliothek, Kindergarten (Stillstube, Kinderkrippe, Knaben- und Mädchenhort), Arbeiter-Wohngebäude mit 9 Einheiten und Mühlen. Südlich des ehemaligen Mühlbachs verlief zudem ein Weg, welcher ausschließlich den Arbeitern zur Verfügung stand. Aus den historischen Plänen über die bauliche Erweiterung im Wohngebäude ist zu erkennen, dass die Wohnhäuser eine Gesamthöhe von ca. 11 m hatten.

Die Bauleitplanung stellt sicher, dass der Baukörper nicht über die Fahrbahnkante der Tiroler Straße hinausragt. Die notwendigen Stellplätze können somit nicht in einem höheren, sondern nur in einem flächigeren Baukörper untergebracht werden. Andere Standorte auf dem Grundstück stehen zudem nicht ohne größere Verluste bzw. Eingriffe zur Verfügung, da diese entweder durch bestehende Gewerbebetriebe oder den vorhandenen, zu schützenden und zu stärkenden denkmalgeschützten Gebäuden belegt sind. Voraussichtlich wird für den jetzigen Stellplatzbestand bereits ca. 60 - 80 % des Bauvolumens bis zum momentan vorgesehenen Gebäudeknicks notwendig. Eine Revitalisierung der noch ungenutzten Flächen hat zudem zur Folge, dass weiterer Stellplatzbedarf notwendig wird. Auch wenn dieser Abweichend und überlagernd von der Stellplatzsatzung berechnet wird. Ist ein entsprechender Baukörper notwendig.

Die Stadt Füssen ist sich des Eingriffs des geplanten Mobilitätshubs in die denkmalfachliche Ausstrahlung der Einzelbaudenkmäler bewusst. Erst durch die Bauleitplanung und den darin angelegten Rückbau der Zwischenbauten werden freilich die denkmalfachlichen Qualitäten der historischen Zeilenstruktur herausgearbeitet und zu neuem Leben erweckt. Unterstützt wird diese Wirkung durch eine hochwertige Freianlagengestaltung. Der Mobilitätshub stellt aus der Sicht der Stadt Füssen den notwendigen Kompromiss zwischen den Anforderungen des Denkmalschutzes, der objektiven Notwendigkeit, die Stellplätze im Quartier unterzubringen und dem städtebaulichen Ziel einer nachhaltigen Transformation des Magnus-Parks unter Sicherung der vorhandenen Gewerbebetriebe und Arbeitsplätze dar. Im Ergebnis wird die denkmalfachliche Situation gegenüber dem Status quo deutlich aufgewertet.

Die Stadt Füssen stellt mit ihren Festsetzungen und ergänzenden vertraglichen Regelungen sicher, dass das Mobilitätshub entsprechend sensibel in das Areal integriert wird. Darüber hinaus verpflichtet die Stadt Füssen den Grundstückseigentümer im städtebaulichen Ausführungsvertrag, die Fassadengestaltung mit der Stadt und dem Denkmalschutz abzustimmen. Hierdurch wird sichergestellt, dass aus mehreren Blickachsen des technischen Bauwerks nicht oder nur zu Teilen in Erscheinung tritt. Die Stadt Füssen kann die Bedenken des BLfD im Ergebnis nachvollziehen, stellt diese aber im Rahmen der Abwägung hinter die verfolgten Planungsziele zurück.

|

|

Auch die am Scoping-Termin thematisierte (Teil-)öffnung des verfüllten Mühlgrabens zwischen dem Parkhaus und der Lecheinmündung (Grünordnerische Freifläche 2) findet sich im vorliegenden Vorentwurf wider erwarten nicht berücksichtigt. Bezeichnenderweise soll der Bebauungsplan S 55 nach eben diesem denkmalgeschützten Bauwerk benannt werden.

|

Wie bereits oben erläutert, wurde von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde. Durch den geplanten Rückbau der Zwischenbauten sowie der strengen Grünordnung wird dieses städtebauliche Ziel erreicht. Des Weiteren wurde beim gemeinsamen Scoping-Termin von Seiten des Landesamtes erklärt, dass der Mühlbachgraben unter Umständen auch auf einer nur begrenzten Länge von zwei bis drei Meter oder am Anfangspunkt (z.B. die Lecheinbuchtung mit 2-3 Meter unter der Brücke) und am Endpunkt (Rückgebäude Kesselhaus) präsentiert werden könne.

Im Gesprächsverlauf hat man sich auf die zwei Standorte Anfang- und Endpunkt verständigt.

Im städtebaulichen Masterplan, welcher beim Scoping-Termin erläutert wurde und Grundlage des Bebauungsplans darstellt, werden die zwei Standorte zur historischen Würdigung „Lecheinbuchtung unter der Brücke“ und „Rückgebäude Kesselhaus“ dargestellt. An dieser Variante der historischen Würdigung hält die Stadt Füssen auch weiterhin fest. Um dieser Planung nochmals Nachdruck zu verleihen werden in der Planzeichnung die zwei Standorte durch Hinweise gekennzeichnet und in der Begründung genauer erläutert. Die konkrete Umsetzung unter Einbindung des BLfD wird in einem städtebaulichen Vertrag mit dem Entwickler vor Satzungsbeschluss vertraglich vereinbart.

|

|

Der dritte wesentliche Aspekt der Denkmalpflege betrifft die vorgesehene Erweiterung des denkmalgeschützten Südbaus (Baufenster 3.1 Südbau). Sie ist aus Sicht der Denkmalpflege maximal zweigeschossig mit Flachdach - nicht hingegen profilgleich mit dem Denkmal - möglich, um die prägende Stirnfassade des denkmalgeschützten Südbaus zu wahren.

|

Der Stellungnahme wird Rechnung getragen. Die Erweiterung des Anbaus wird auf die Höhe im Bestand (zwei Geschosse wie im Bestand vorhanden) mit Flachdach reduziert.

|

|

Das Landesamt regt dringend eine dementsprechende Abänderung des vorliegenden Vorentwurfs des Bebauungsplans S 55 „Mühlbachgraben“ (Büro Opla, Fassung 26.09.23) an, um die Bedenken der Denkmalpflege zu den genannten Themenfeldern auszuräumen.

|

|

|

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).

|

|

|

|

|

Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell durch Hinweise zur historischen Würdigung des Mühlgrabens ergänzt. Der Bebauungsplanvorentwurf wird dahingehen geändert, dass die Erweiterung des Südbaus auf die Höhe im Bestand mit Flachdach begrenzt wird.

|

|

|

- Bayerisches Landesamt für Umwelt vom 04.12.2023

|

|

- Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Sehr geehrte Damen und Herren, mit E-Mail vom 13.11.2023 geben Sie dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der o.g. Planänderung.

|

|

|

Als Landesfachbehörde befassen wir uns v. a. mit umweltbezogenen Fachfragen bei Planungen und Projekten mit überregionaler und landesweiter Bedeutung, mit Grundsatzfragen von besonderem Gewicht sowie solchen Fachbelangen, die von örtlichen oder regionalen Fachstellen derzeit nicht abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeologie, Geotopschutz, Geogefahren).

|

|

|

Von den o.g. Belangen werden die Geogefahren berührt. Dazu geben wir folgende Stellungnahme ab:

Die Gefahrenhinweiskarte des Bayerischen Landesamts für Umwelt weist für Bereiche im Süd- und Südostteil des Planungsgebiets die Gefahr von Steinschlag/Blockschlag aus. Die Gefahrenhinweisbereiche sind das Ergebnis einer Modellierung im Übersichtsmaßstab 1:25.000. Von einer Neubebauung im sturzgefährdeten Bereich wird von uns grundsätzlich abgeraten. Für bestehende Bauten werden je nach konkreter Gefährdungslage, die nur vor Ort durch einen einschlägig erfahrenen Fachmann beurteilt werden kann, Schutzmaßnahmen angeraten. Sollten bereits Schutzmaßnahmen vorhanden sein, so müssen diese regelmäßig auf ihren Zustand und ihre ausreichende Dimensionierung geprüft und gewartet, ggf. ersetzt werden. Dies muss für die Lebensdauer des Gebäudes gewährleistet sein. Zudem ist jedes Schutzbauwerk nur für ein bestimmtes Bemessungsereignis ausgelegt, kommt es zu einem größeren Ereignis, wird das Schutzbauwerk mit hoher Wahrscheinlichkeit versagen. Schutzbauwerke können daher keine absolute Sicherheit bieten.

Es wird dringend empfohlen, im potenziellen Gefahrenbereich keine neuen Nutzungen mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Personen zuzulassen.

Ausführlichere Informationen zur Gefahrenhinweiskarte finden Sie unter:

www.umweltatlas.bayern.de > Standortauskunft > Geogefahren

Bei weiteren Fragen zu Geogefahren wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Stefan Glaser (Tel. 0821/9071-1390, Referat 102).

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme sowie den darin enthaltenen Informationen aus der Gefahrenhinweiskarte.

Wie der Stellungnahme und der Gefahrenhinweiskarte zu entnehmen ist, wird im Süd- und Südostteil des Planungsgebiets Bereiche mit Steinschlag/Blockschlag (ohne und mit Wald) ausgewiesen.

Der überwiegend bereits bebaute Gebäudebestand befindet sich außerhalb dieses potenziellen Gefahrenbereichs. Lediglich eine Gewerbehalle im Süden ist im Bestand davon betroffen. Der neu geplante Mobilitätshub würde zudem teilweise im potenziellen Gefahrenbereich liegen.

Die Ausführungen zu Schutzmaßnahmen bei Bestandsgebäuden werden zur Kenntnis genommen und sind vom Grundstückseigentümer / Bauherrn zu beachten.

Der Empfehlung, keine neuen Nutzungen mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Personen im potenziellen Gefahrenbereich zuzulassen, wird bereits dadurch Rechnung getragen, dass es sich bei dem geplanten Gebäude um einen Mobilitätshub für den ruhenden Verkehr handelt, in dem sich keine Personen dauerhaft, sondern bestimmungsgemäß nur vorübergehend aufhalten. Eine längere Aufenthaltsdauer von Personen ist nicht zu erwarten.

|

|

Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des technischen Umweltschutzes verweisen wir auf die Stellungnahmen des Landratsamtes Ostallgäu (Untere Naturschutzbehörde und Untere Immissionsschutzbehörde).

Die Belange der Wasserwirtschaft und des vorsorgenden Bodenschutzes werden vom Wasserwirtschaftsamt Kempten wahrgenommen. Diese Stellen beraten wir bei besonderem fachspezifischem Klärungsbedarf im Einzelfall.

|

Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.

|

|

|

|

Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.

|

|

|

- BUND Naturschutz Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren vom 11.12.2023

|

|

- Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Anbei die Stellungnahme des BUND Naturschutz zum Bebauungsplan S 55 – Mühlbachgasse, Füssen.1.

Der BUND verlangt die Durchführung einer saP (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) im gesamten Planungsgebiet des Bebauungsplans S 55 Mühlbachgasse. Die Erarbeitung einer saP halten wir für erforderlich aufgrund der Situierung des Projektgeländes zwischen dem Fuß eines Berghanges und dem Uferbereich des Flusses Lech.

|

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB. Der planbedingte Eingriff ist bereits erfolgt und der Magnus Park wird bereits im Bestand gewerblich und handwerklich, zu Teilen auch intensiv, genutzt. Die „Situierung des Projektgeländes“ entspricht dem baulich nutzbaren Bestand. Der Bebauungsplan greift weder in den Uferbereich des Lechs noch in den Fuß des Berghangs weitergehend als im Bestand ein.

Die Zugriffsverbote des Artenschutzes werden zudem nicht durch den Bebauungsplan, sondern erst in seinem Vollzug durch konkrete Baumaßnahme berührt. Den aufgerufenen artenschutzrechtlichen Belangen kann durch entsprechende Nebenbestimmungen zu den Baugenehmigungen Rechnung getragen werden.

Um die Belange des Artenschutzes mit den ihm zukommenden Gewicht in die Abwägung einzustellen, wird dennoch eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung durchgeführt. Sollte diese Relevanzprüfung ergeben, dass eine saP erforderlich wird, wird diese vor Satzungsbeschluss durchgeführt. Die sich aus der saP eventuell ergebenden CEF-Maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen und Vermeidungsmaßnahmen werden insbesondere im städtebaulichen Vertrag verbindlich vor Satzungsbeschluss geregelt.

Der Stellungnahme wird insoweit Rechnung getragen.

|

|

2. Der BUND fordert die Wiederherstellung des widerrechtlich verschütteten Mühlbachs in seiner ursprünglichen Wirkung.

|

Der Mühlbach wurde im Zuge der Errichtung der südlichen Gewerbehalle, endgültig stillgelegt. Somit ist bereits seit über 30 Jahren kein Fließgewässer mehr vorhanden. Lediglich im Falle eines Hochwassers, ist der stillgelegte Mühlgraben vor seiner Verfüllung geflutet worden. Seit dem letzten Hochwasser war der Mühlgraben nur noch eine Schmutzlache.

Über die letzten Jahre hinweg wurde der Mühlgraben zunehmend von Passanten auf der Tiroler Straße zugemüllt. Unerlaubt wurde von der Straße aus immer wieder Unrat hinunter in den Graben geworfen, was zur Folge hatte, dass sich Ratten und Mäuse ansiedelten. Diese waren bereits Gegenstand von Beschwerden der Nutzer und Mieter des Magnus Parks. Weiterhin sind hochwertige potenzielle Mieter (z. B. eine Dialysepraxis) aufgrund des Rattenbefall abgesprungen.

Aus Sicht des Denkmalschutzes kommt dem Mühlgraben durchaus eine denkmalfachliche Bedeutung zu. Das Landratsamt hat vor diesem Hintergrund eine Wiederöffnung des Mühlgrabens angeordnet. Der Vollzug dieser Rückbauanordnung ist im Einvernehmen mit dem LRA und dem BLfD seiner Zeit ausgesetzt worden, um eine ganzheitliche städtebauliche Neubewertung der Situation anhand eines Gesamtkonzeptes, welches auch konkret auf die denkmalfachlichen Aspekte eingeht, zu ermöglichen. Auf Grundlage dieses Konzeptes und einer entsprechend Stellungnahme des BLfD, wird seitens des LRA eine Neubeurteilung der Situation mit dem verfüllten Mühlbach und der angestrebten Planung erfolgen.

Der städtebauliche Masterplan sowie der daraus entwickelte Bebauungsplan haben gemeinsam das Hauptziel, die bestehende historische Bebauung zu sichern und als solche wieder erlebbar zu machen. Als Ergänzung zum Bestand soll zudem der „Südbau“ in seiner Zeilenstruktur bis auf die Höhe des Lechbaus verlängert werden, wodurch die neue Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorgehoben wird. Eine strenge Grünordnung betont zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird und ein weitestgehend autofreies Quartier mit hochwertiger Freianlagen entstehen kann.

Die Stadt Füssen erkennt das denkmalfachliche Bestreben, den Mühlgraben wieder zu öffnen, durchaus an, stellt diesen Belang in der Gesamtabwägung mit dem primären Ziel einer Revitalisierung der Industriebrache und Neugestaltung der Freiflächen (Entsiegelung, möglichst autofreies Quartier) jedoch zurück. Die Neuordnung des ruhenden Verkehrs und der Bau einer Parkgarage zur flächensparenden Bündelung der notwenigen Stellplätze setzten die vom Stadtrat beschlossenen Sanierungsziele konsequent um (s. vorbereitende Untersuchungen F64 Kap. 10.4 und 11.2).