Datum: 19.05.2022

Status: Abgeschlossen

Sitzungsort: Mehrzweckraum der GTL

Gremium: Werkausschuss Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Körperschaft: Stadt Lindau

Nichtöffentliche Sitzung

Öffentliche Sitzung, 17:13 Uhr bis 19:35 Uhr

Öffentliche Sitzung

zum Seitenanfang

1. Tagesordnung

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Werkausschuss Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Stadt Lindau)

|

2. Sitzung des Werkausschusses GTL

|

19.05.2022

|

ö

|

beschließend

|

1 |

Sachverhalt

Bürgermeister H o t z eröffnet die 2. Öffentliche Sitzung des Werkausschusses der Garten und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. Er begrüßt die Mitglieder des Gremiums, die Vertreter der Verwaltung, die Zuhörer sowie die Vertreter der Presse.

Gegen die Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben. Die Tagesordnung gilt somit als genehmigt.

zum Seitenanfang

2. Bekanntgaben

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Werkausschuss Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Stadt Lindau)

|

2. Sitzung des Werkausschusses GTL

|

19.05.2022

|

ö

|

informativ

|

2 |

zum Seitenanfang

2.1. Vergabeentscheidung Hohlbeinstraße

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Werkausschuss Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Stadt Lindau)

|

2. Sitzung des Werkausschusses GTL

|

19.05.2022

|

ö

|

informativ

|

2.1 |

Sachverhalt

Berichterstatterin D r. B u r g a r d gibt bekannt, dass der Werkausschuss die Kanalsanierungsarbeiten für den Schmutzwasserkanal in der Holbeinstraße bis Stromayrweg für einen Preis von 609.007,49 € an die Firma Dorr, Im Hart 13 in 87600 Kaufbeuren vergeben hat.

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

|

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

|

|

|

|

|

|

|

zum Seitenanfang

2.2. Vergabeentscheidung Anheggerstraße

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Werkausschuss Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Stadt Lindau)

|

2. Sitzung des Werkausschusses GTL

|

19.05.2022

|

ö

|

informativ

|

2.2 |

Sachverhalt

Berichterstatter H u m m l e r gibt bekannt, dass die Straßenbauarbeiten für die Erneuerung der Anheggerstraße an die Dobler GmbH & Co. KG Bauunternehmung, Heisinger Straße 12, 87437 Kempten, zu deren Angebotssumme von 758.708,85 Euro brutto vergeben wurden. Die Vergabeentscheidung erfolgte durch die Werkleitung, welche hierzu in der Werkausschusssitzung vom 23.03.2022 ermächtigt wurde.

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

|

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

|

|

|

|

|

|

|

zum Seitenanfang

3. Klärwerk 2040 - Sachstandsbericht

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Werkausschuss Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Stadt Lindau)

|

2. Sitzung des Werkausschusses GTL

|

19.05.2022

|

ö

|

informativ

|

3 |

Sachverhalt

Für das Klärwerk Lindau sind in den kommenden Jahren umfangreiche Umbau und Erweiterungsmaßnahmen geplant, um die Anlage zu ertüchtigen und angemessen zu erweitern, sowie eine Verbesserung der biologischen Reinigungsleistung zu erzielen. Damit wird dem Reinheitsanspruch des Vorfluters „Bodensee“, insbesondere in seiner Funktion als Trinkwasserreservoir, entsprochen.

Das Herzstück der Neukonzeption der biologischen Reinigungsstufe ist die Umstellung auf das Membran-Belebungsverfahren. Dabei erfolgt die Abtrennung des Belebtschlammes anders als bei konventionellen Kläranlagen nicht durch Sedimentation, sondern durch eine Membranfiltration. Die Membranen ermöglichen es, die Belebtschlammkonzentration im Belebungsbecken deutlich zu erhöhen, was dazu führt, dass sehr viel weniger Beckenvolumen für den Reinigungsprozess benötigt wird. Darüber hinaus stellt die Membran eine Barriere dar, die einen vollständigen Partikelrückhalt (z.B. Mikroplastik) und einen weitestgehenden Rückhalt von Bakterien und Viren erzielt.

Mit Hilfe von freiwerdendem Beckenvolumen ist es zukünftig im Rahmen der Neukonzeption der Kläranlage auch vorgesehen, die Mischwasserbehandlung zu verbessern. Zukünftig wird die Schmutzfrachtbelastung des Bodensees bei Starkregenereignissen reduziert, indem im Regenwetterfall mehr Wasser (bis 800 l/s) auf das Klärwerk gefördert wird. Die Membrananlage wird dabei mit 550 l/s beaufschlagt, während die restlichen 250 l/s nach der mechanischen Vorreinigung zwischengespeichert werden und nach Abklingen des Regenereignisses gedrosselt dem biologischen Reinigungsprozess zugeführt werden. Sollte die Kapazität der Speicherbecken während des Regenereignisses überschritten werden, wird das Überlaufwasser dem bestehenden Sandfilter zugeführt und damit der Großteil der Feststoffe entnommen und gleichzeitig die Schmutzfracht reduziert.

Die Maßnahmen im Rahmen der Neukonzeption werden so geplant, dass eine zukünftige Erweiterung des Klärwerks Lindau, um eine weitere Verfahrensstufe zur Spurenstoffelimination (so genannte 4.Reinigungsstufe) problemlos realisiert werden kann. Hierzu wird flankierend zu den Planungsarbeiten des Klärwerksumbaus eine Machbarkeitsstudie zur Identifizierung des bestmöglichen Verfahrens für eine 4.Reinigungsstufe am Standort durchgeführt, die insbesondere auch der Beantragung von Fördermitteln dient. Ebenso wird eine Energiestudie durchgeführt, die die Energieeinspar- und nutzungspotenziale auf dem Klärwerk identifizieren wird, um u.a. durch innovative Ansätze die Energiebilanz des Klärwerks zu verbessern.

Die Planungsleistungen (Ausführungsplanung) zur Neukonzeption des Klärwerks Lindau wurden am 16.02.2022 an das Büro aqua consult Ingenieur GmbH aus Hannover vergeben. Die Vergabe und der Beginn der Planungsleistungen war ursprünglich für Sommer 2021 vorgesehen, jedoch musste diese aufgrund der Einwände eines unterlegenen Bieters und der daraufhin notwendigen Klärung durch die Vergabekammer verschoben werden. Nach Ausräumung der Einwände und finalen Klärung durch die Vergabekammer, konnten die Planungen nun Ende Februar 2022 begonnen werden.

Der hier vorliegende Sachstandsbericht erläutert den Stand der Planungen zur Neukonzeption des Klärwerks Lindau und gibt einen Ausblick auf den Ablauf der Planungs- und Umbauschritte in den nächsten Monaten und Jahren.

Fachliche Bewertung

- Maßnahmenziel

Das Maßnahmenziel der Neukonzeption des Klärwerks Lindau ist die Umstellung des jetzigen zweistufigen NH4-PO-Verfahrens auf eine einstufige Membranbelebungsanlage mit den dazugehörigen notwendigen Änderungen und Anpassungen der zugeordneten Verfahrensstufen und der Anlagenperipherie.

Im Rahmen der Neukonzeption des Klärwerks Lindau sind die folgenden Anlagenteile betroffen, an denen es zu Sanierungs- / Umbau- und Neubau-Maßnahmen kommt:

- Grundhafte Sanierung der bestehenden Vorklärbecken 3 und 4, die als Regenwasserbecken genutzt wurden und zukünftige Nutzung als Vorklärbecken 1 und 2

- Grundhafte Sanierung der beiden bestehenden Vorklärbecken 1 und 2 und deren Umbau zu Regenwasser-Pufferbecken

- Neubau einer Siebanlage nach der Vorklärung als weitergehende mechanische Reinigung vor der Membrananlage

- Ertüchtigung des bestehenden Hebewerkes

- Umbau der derzeitigen Belebungsstufe 1 zu einer Kaskadenbiologie-Anlage inkl. Umbau der Belüftungseinrichtung

- Umbau des derzeitigen Zwischenklärbeckens zur Membranfiltration

- Neubau eines Technikgebäudes zur Unterbringung der Anlagenperipherie für die Membranfiltration (Gebläse, Abzugspumpen, Chemikaliendosierung, Schaltanlage)

- Umbau und Ertüchtigung des Pumpwerks für den Rücklaufschlamm

- Umbau der biologischen Stufe (derzeitiges Belebungsbecken 2) in ein Spitzenausgleichsbecken zur Mischwasserspeicherung

- Austausch der Maschinen- und Elektrotechnik zur Schlamm-Eindickung im bestehenden Gebäude

- Errichtung einer neuen Gasfackel

- Integration aller Anlagenteile in das bestehende Prozessleit-System (mit entsprechenden Visualisierung, Automatisierung und Dokumentation der Daten)

- Beschreibung der Baumaßnahme

Vorklärbecken und Pufferbecken

Die derzeitigen Vorklärbecken 3 und 4 werden künftig als Vorklärbecken 1 und 2 betrieben.

Die beiden bisherigen Vorklärbecken 1 und 2 werden auch weiterhin betrieben, allerdings dienen sie zukünftig als Pufferbecken 1 und 2 zur Mischwasserrückhaltung

Aufgrund des Alters der Becken sind Betonsanierungsarbeiten notwendig, um die Bausubstanz wieder instand zu setzen und einen langfristigen Weiterbetrieb aller 4 Becken zu gewährleisten. Weiterhin zählen zu den notwendigen bautechnischen Sanierungen Anpassungsarbeiten im Bereich der Zulaufrinnen und im Bereich des Ablaufschachtes (Schacht 27), der zukünftig zentrales Verteilungsbauwerk auf die Puffer- und Spitzenausgleichsbecken sowie die Siebanlage sein wird. Die Räumeranlage auf den zukünftigen Vorklärbecken 1 und 2 wird komplett erneuert. Auf den Pufferbecken wird die bestehende Räumeranlage zurückgebaut und keine neue installiert. Die Sanierung bzw. Umbau der 4 Becken erfolgt gestuft, d.h. dass zunächst die Vorklärbecken 3/4 (zukünftig VKB 1/2) saniert werden und dann die Vorklärbecken 1/2 (zukünftig Pufferbecken).

Siebanlage

Zum Schutz der Membranfiltrationsmodule wird eine Siebanlage der biologischen Behandlungsstufe vorgeschaltet, um Faserstoffe und Feststoffe, die die vorgeschalteten Verfahrensstufen (Rechen, Vorklärung) noch passieren konnten, zurückzuhalten. Die Siebanlage wird hinter den bestehenden Vorklärbecken und vor dem Zwischenhebewerk angeordnet. Bautechnisch werden drei Gerinne erstellt, in die die Siebbandrechen eingesetzt werden. Die Gerinne mit den Sieben und der zugehörigen Siebgutentwässerung werden in einem kleinen Siebgebäude in Leichtbauweise untergebraucht.

Umbau der biologischen Stufe

Die bestehende Biologie 1 wird von einem dreistraßig (2 x Niederlaststraße, 1 x Hochlaststraße), parallel betriebenen Belebungsbecken in ein Belebungsbecken mit Kaskadendenitrifikation umgebaut, bei der das Abwasser zukünftig die drei Becken nacheinander durchfließt. Um den Fließweg entsprechend anzupassen, sind verschiedene bautechnische Arbeiten an den Verteilgerinnen sowie an den Beckenwänden notwendig. Um den notwendigen Lufteintrag für die biologischen Prozesse zukünftig effizienter zu gestalten, wird das Belüftungssystem (derzeit Tellerbelüfter) erneuert. Maschinentechnische Erneuerungen/Umbauten sind darüber hinaus im Bereich des Zwischenhebewerkes vorgesehen – eine der vorhandenen 4 Pumpen wird getauscht, um Zuflussverhalten und Pumpenkapazität besser aufeinander abzustimmen – sowie im Bereich des Rücklaufschlammpumpwerkes (RS-Pumpwerk). Das RS-Pumpwerk dient der Rückführung des durch die Membranmodule zurückgehaltenen Belebtschlamms in das Belebungsbecken. Aufgrund des neuen Prozesses sind hier Rohrleitungsführungen etc. anzupassen.

Membranfiltration und Technikgebäude

Um den belebten Schlamm vom gereinigten Abwasser abzutrennen, werden in konventionellen Kläranlagen große Absetzbecken (so auch aktuell auf dem KW Lindau) betrieben. Zukünftig erfolgt diese Abtrennung auf dem KW Lindau mit Hilfe von Membranen. Die Poren der verbauten Membrane (Ultrafiltration) lassen lediglich das gereinigte Wasser passieren und trennen den Belebtschlamm ab. Die Membrane sind zu Modulen zusammengefasst, die wiederum in die bestehenden Zwischenklärbecken eingebaut werden. Es werden sechs Filtrationszellen mit voraussichtlich je 21 Modulen errichtet. Die Abtrennung der einzelnen Zellen erfolgt mit Stahlbetonwänden, die in das bestehende Zwischenklärbecken eingebaut werden. Das Abwasser wird mit Permeatabzugspumpen durch die Membran gezogen. Um die Filtrationsfähigkeit der Module zu gewährleisten, werden diese von unten mit Luft beaufschlagt, einer sogenannten Crossflow-Belüftung. In größeren Intervallen erfolgt eine chemische Reinigung der Module. Hierfür wird dann eine Filtrationszelle aus dem Abwasserreinigungsprozess herausgenommen, entsprechende Reinigungschemikalie hinzugegeben und für eine bestimmte Dauer ein Reinigungsprogramm gefahren. Die für die Membranfiltration notwendige Anlagenperipherie (Gebläse für die Belüftung, Pumpen zum Abzug des Permeats, Chemikaliendosierung und Schaltanlage) wird in einem dem Zwischenklärbecken angelagerten eingeschossigen Technikgebäude mit nach Süden geneigtem Pultdach untergebracht. Die geneigte Dachfläche ermöglicht das Aufstellen von Photovoltaikmodulen.

Spitzenausgleichsbecken

Zukünftig wird der biologische Abwasserreinigungsprozess auf dem KW Lindau ausschließlich im Bereich der umgebauten Biologie 1 und den Membranfiltrationszellen stattfinden. Die bestehende Biologie 2 wird zukünftig als Spitzenausgleichsbecken umgenutzt und wird Bestandteil der Mischwasserspeicherung /-behandlung. Das Konzept sieht vor, dass bei starken Regenereignissen nach Vollfüllung der Pufferbecken das Spitzenausgleichsbecken gefüllt wird und somit weitere Kapazität zur Mischwasserspeicherung zur Verfügung steht. Nach Beendigung des Regenereignisses kann das gespeicherte Mischwasser gedrosselt dem biologischen Behandlungsprozess zugeführt werden. Sollte auch die Kapazität des Spitzenausgleichsbeckens erschöpft sein und weiteres Mischwasser der Anlage zufließen, dann schlägt dieses Becken Mischwasser ab und leitet dieses über die vorhandenen Sandfilter zur weitergehenden Mischwasserreinigung. Um die bestehende Biologie zum Spitzenausgleichsbecken umzufunktionieren, wird die bestehende Anlagentechnik des Beckens weitestgehend demontiert. KIeinere bautechnische Anpassungen für eine gleichmäßige Befüllung und maschinentechnische Ergänzungen für die Rückförderung des gespeicherten Mischwassers in die biologische Behandlung sind in diesem Zusammenhang notwendig.

Weitere Maßnahmen außerhalb der o.g. Verfahrensstufen / übergeordnete Maßnahmen

Außerhalb der zuvor genannten Verfahrensstufen erfolgt darüber die Erneuerung der maschinellen Überschussschlammeindickung als Sofortmaßnahme, weil die bestehende Anlagentechnik abgängig ist und dringend erneuert werden muss. Hierfür werden die bestehenden Trommelsiebe (Rotamat) durch zwei Scheibeneindicker ersetzt, die zukünftig die weitere Eindickung des Überschusschlamms vor Einbringung in den Faulbehälter übernehmen werden. Die vorhandene Gasfackel wird ebenfalls im Projekt außerhalb der o.g. Verfahrenseinheiten erneuert. Zudem erfolgen umfangreiche Ertüchtigungen der übergeordneten EMSR-Technik und dabei insbesondere die Integration aller neuer Anlagenteile in das bestehende Prozessleitsystem (mit entsprechender Visualisierung, Automatisierung und Dokumentation der Daten).

- Projektablauf

Grundsätzlich ist vorgesehen alle o.g. Maßnahmen bis zum Frühjahr/Sommer 2025 umzusetzen.

Das Projekt wurde gestartet mit der Sofortmaßnahme zur Erneuerung der maschinellen Überschussschlammeindickung. Die entsprechende Ausschreibung und Auftragsvergabe ist bereits erfolgt und der Austausch der Aggregate für Juli/August 2022 vorgesehen. Daneben wurden die Planung, sowie die Ausschreibungsunterlagen für die neue Gasfackel erstellt. Hier ist eine Veröffentlichung der Ausschreibung am 16.05.2022 und die Auftragsvergabe für Anfang Juli 2022 geplant. Die Ausführung ist realistisch im November 2022 zu erwarten.

Die Bearbeitung der beiden Studien (Machbarkeit 4.Reinigungsstufe / Energiestudie) wurde seitens des Planungsbüros ebenfalls bereits direkt zu Beginn des Projektes gestartet, um Ergebnisse während des Planungsprozesses noch integrieren zu können. Die Fertigstellung der Studien ist bis August 2022 (4. RS) bzw. Oktober 2022 (Energie) vorgesehen.

Die weiteren Umsetzungsschritte (nur Ausführung dargestellt) gestalten sich geplant wie folgt:

Vorklärbecken und Pufferbecken, Bautechnik Siebanlage

Bauausführung Umbauschritt 1 (Sanierung VKB, Erneuerung Räumer VKB)

August 2022 bis November 2022

Bauausführung Umbauschritt 2 (Zulauf-/Ablaufgerinne, Bautechnik Siebanlage, Sanierung Pufferbecken)

Februar 2023 bis Juni 2023

Umbau biologische Stufe

Bauausführung Umbau Biologie / Verteilgerinne / Zwischenhebewerk

Juni 2023 bis September 2023

Membranfiltration und Technikgebäude

Bauausführung Technikgebäude

(Hinweis Bauantragstellung Technikgebäude notwendig: ca. 29.07.2022)

Mai 2023 bis November 2023

Bauausführung Umbau Zwischenklärung / Membranfiltration

Dezember 2023 bis Juli 2024

Inbetriebnahme / Probebetrieb Membranfiltration

Juli 2024 bis Februar 2025

Spitzenausgleichsbecken

Bauausführung Spitzenausgleichsbecken

Juli 2024 bis November 2024

Es bleibt hinsichtlich der Terminschiene abzuwarten, wie sich Störungen der Lieferketten und generelle Probleme im Bereich der Rohstoffverfügbarkeit infolge der ggf. anhaltenden Corona-Pandemie und des Ukraine-Konflikts auf den Zeitplan auswirken.

- Kosten und Finanzierung

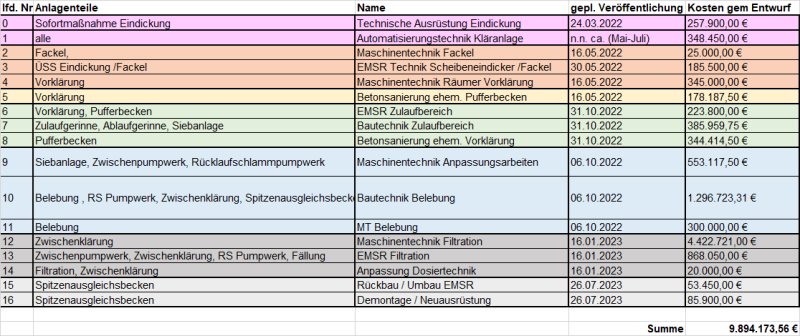

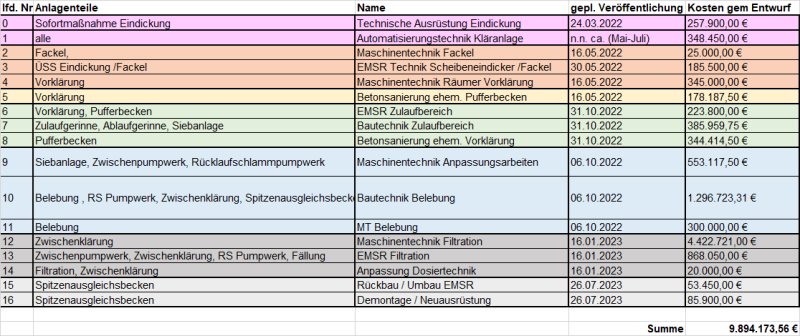

Eine Liste der geplanten Ausschreibungen mit den geplanten Veröffentlichungsterminen sowie der berechneten Kosten (gem. der Kostenberechnung der Entwurfsplanung der SAG Ingenieure) ist im Folgenden dargestellt.

Es bleibt im Zusammenhang der Kosten ähnlich wie im Zusammenhang der Verfügbarkeit und Lieferzeiten abzuwarten, welche Einflüsse sich zukünftig noch durch die anhaltende Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg ergeben. Die jüngsten extremen Kostensteigerungen im Bereich von z.B. Edelstahl lassen jedoch befürchten, dass teilweise insbesondere bei maschinentechnischer Ausrüstung Kostensteigerungen zu erwarten sind. Inwieweit auch in bislang weniger betroffenen Bereichen (z. B. bei zementgebundenen Baustoffen wie Beton) zukünftig Kostensteigerungen zu erwarten sind, kann noch nicht abgeschätzt werden, wobei ebenfalls zu befürchten ist, dass sich steigende Energiepreise aller Wahrscheinlichkeit nach auch hier kurzfristig bemerkbar machen werden. Die Submissionsergebnisse der ersten Ausschreibungen (Sanierung VKB, Räumer VKB) werden hier einen ersten Trend erkennen lassen.

- Zusammenfassung / Fazit

Die Planungen zur Erweiterung und Neukonzeption der biologischen Reinigungsstufe mit Membran-Belebungsverfahren für das KW Lindau sind wie geplant angelaufen und befinden sich im Zeitplan. Die Auswirkungen der aktuellen Krisen auf die Kosten und den zeitlichen Ablauf des Gesamtprojektes sind aktuell nicht absehbar. Derzeit wird jedoch noch vom dargestellten Zeitplan ausgegangen.

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

|

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

|

|

|

|

|

|

|

Diskussionsverlauf

Bürgermeister H o t z bedankt sich bei Berichterstatter D r. E x l e r .

Stadtrat G e b h a r d begrüßt es, dass dieses Thema energisch vorangetrieben wird und möchte wissen, wie hoch das Energie-Einsparpotential ist? Welche Voraussetzungen werden für eine Förderung der 4. Reinigungsstufe benötigt? Und wie wirkt sich der Umbau auf die Geruchssituation im Umfeld des Klärwerks aus?

Berichterstatter D r. E x l e r bezieht sich auf die Energiestudie, welche als Teil des Ingenieurvertrags erarbeitet wird.

Berichterstatter D r. E x l e r räumt ein, dass das Membranbelebungsverfahren energieintensiver ist, als das bisherige Verfahren. Es erhöht sich aber die Ablaufqualität und die Implementierung der 4. Reinigungsstufe wird dadurch günstiger. In der erwähnten Energiestudie werden zum einen Energieoptimierungspotenziale eruiert und zum anderen Möglichkeiten der Energieerzeugung aufgezeigt. Es wird z.B. einen Abwasserwärmetauscher und einen weiteren Ausbau der Photovoltaik geben.

Aktuell ist der Energiebedarf für das Klärwerk bezogen auf die Reinigungsleistung überdurchschnittlich hoch, da das spezielle NH4PO Verfahren einen hohen Energieverbrauch hat.

Stadtrat G e b h a r d möchte die quantitative Einsparung wissen. Berichterstatterin D r. B u r g a r d antwortet, dass die besagte Energiestudie dazu konkrete Ergebnisse liefern wird. Das Ziel ist es in einigen Jahren einen energieautarken Betrieb zu erreichen. Voraussetzung für den Umbau und die entsprechende dezentrale Energieerzeugung ist eine Erneuerung der Elektrotechnik, angefangen von der Mittelspannungsstation über die Niederspannungshauptverteilung bis hin zu den Zuleitungen der Unterverteilungen. Die Netzstruktur ist nicht mehr zeitgemäß und überaltert. Der Umbau erfordert eine Grunderneuerung auch in diesem Bereich. Die Investitionssumme für den Umbau der Wasserlinie beträgt 12 Millionen. Aufgrund der besonderen Marktsituation aktuell ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.

Bürgermeister H o t z geht über zu der 2. Frage von Stadtrat G e b h a r d , Fördermittel für die 4.Reinigungsstufe.

Berichterstatter D r. E x l e r informiert, dass Membrantechnik eine gute Vorlage schafft, bei der die 4. Reinigungsstufe mit weniger Investition und Betriebskosten ist. In der laufenden Machbarkeitsstudie werden gerade verschiedene technische Optionen untersucht und im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse verglichen: Ozonierung und anschließende Filterung in der bestehenden Filteranlage, Dosierung von Pulveraktivkohle in der Belebung und nachgeschalteter GAK-Filter (granuläre Aktivkohle)

Obwohl das Bayerische Umweltministerium im Moment weniger Fördermittel vergibt, hofft Berichterstatterin D r. B u r g h a r d auf großzügige Berücksichtigung, da das Klärwerk aufgrund der Bodensee Nähe zu den priorisierten Standorten in Bayern gehört. Die Machbarkeitsstudie mit den Variantenuntersuchungen wird im Sommer beim WWA Kempten und dem LfU Augsburg (Landesanstalt für Umwelt) zur Begutachtung eingereicht. Daraufhin wird das Bayerische Umweltministerium eine Entscheidung fällen.

Bei der 3. Frage von Stadtrat G e b h a r d ging es um die Geruchssituation während und nach des Umbaus. Berichterstatter D r. E x l e r informiert, dass der Umbau auf die Gerüche keinen Einfluss haben wird und auch in der Zukunft keine Veränderung zu erwarten ist.

Stadtrat J ä g e r möchte gerne Informationen zu Investitions- und die Betriebskosten und der Standzeit einer Membranfilteranlage bekommen. Berichterstatter D r. E x l e r geht davon aus, dass die Lebensdauer dieser Module 10-15 Jahre haben. Eine regelmäßige Routine-Reinigung und einmal im Jahr eine Intensivreinigung wirkt sich positiv auf die Lebensdauer aus. Stadtrat J ä g e r hakt noch einmal bzgl. der Betriebskosten nach. Berichterstatter D r. E x l e r verweist auf die Kostenvergleichsrechnung der Entwurfsplanung. Diese besagt, dass die leicht erhöhten Betriebskosten (Stromkosten), durch geringe Investitionen mehr als kompensiert werden. Die Membrananlage ist für Lindau wirtschaftlicher als die konventionelle Anlage und garantiert zudem wesentlich bessere Reinigungsstandards.

Stadtrat B ü c h e l e fragt an, ob es schon andere Anlagen mit dieser Technik gibt.

Berichterstatter D r. E x l e r kann bestätigen, dass es bereits viele Membrananlagen weltweit gibt, die teilweise schon älter als 20 Jahre sind. Die Membrantechnik ist eine erprobte Technologie.

Stadtrat S t r a u ß möchte wissen, ab wann die 4.Reinigungsstufe zur Pflicht wird. Lt. seines Wissens ist es mit der 4.Reinigungsstufe möglich auch Medikamente herauszufiltern. Außerdem fügt er hinzu, dass er froh über den Bau der leistungsstarken Anlage ist.

Berichterstatter D r. E x l e r weiß nicht, wann die 4. Reinigungsstufe Pflicht wird. In der Schweiz ist das bereits der Fall. Es werden immer mehr Anlagen geplant. Lindau ist gemäß bayerischer Abwasserstrategie Teil der prioritären Anlagen, die zukünftig mit der 4. Reinigungsstufe ausgestattet werden sollen. Die Initiative Lindaus jetzt schon entsprechende Behandlungsstufen vorzusehen, birgt gute Chancen auf eine Förderung als Modellanlage.

Berichterstatterin D r. B u r g a r d verweist auch noch einmal auf die gestiegene Einwohnerzahl, welche u.a. ein Förderungsgrund mehr für das Bayerische Umweltministerium sein könnte.

Stadtrat S t r a u ß verweist noch einmal auf seine Frage zur Filterung von Medikamenten. Berichterstatter D r. E x l e r kann bestätigen, dass diese durch die neue Technik abgetrennt werden.

Stadtrat F r e i b e r g befürchtet, dass durch Lieferengpässe und Materialmangel die Baukosten deutlich höher ausfallen könnten und fragt nach, ob es Steuerungsmöglichkeiten gibt, diese zu korrigieren?

Berichterstatter D r. E x l e r kann sich vorstellen, dass die Mischwasserbehandlung etwas zurück gestellt werden könnte. Allerdings sind das nicht nennenswerte Beträge. Alle anderen Maßnahmen müssen im Zusammenhang mit den gesetzlichen Anforderungen umgesetzt werden. Berichterstatterin D r. B u r g a r d ergänzt, dass man generell die Bauzeitenpläne etwas den Gegebenheiten des Marktes anpassen kann. Derzeit haben verschiedene Anbieter noch Ware da, (Beispiel Schlammeindickung), so dass sich die Mehrkosten noch im Rahmen bewegen.

Bürgermeister H o t z weist darauf hin, dass durch die Überarbeitung der Pläne die Kosten deutlich reduziert wurden. Vertrauen sollte in die durchführenden Personen gesetzt werden.

Stadtrat F e h r e r fragt nach, ob die 12 Millionen im Budgetrahmen sind? Bürgermeister H o t z antwortet, dass das Budget schon größer war. Berichterstatterin D r. B u r g a r d bestätigt, dass bei der ursprünglichen Planung der Neubau großer Becken vorgesehen war, deren Umsetzung aus heutiger Sicht allein schon mehrere Millionen Euro mit steigender Tendenz kosten würden. Der ursprüngliche Kostenrahmen der konventionellen Lösung würde genau derselben Inflation unterliegen, wie die jetzige Lösung. Der Umbau folgt den gesetzlichen Anforderungen und muss demnach trotz absehbarer Kostensteigerungen umgesetzt werden. Stadtrat R e i c h befürchtet, dass durch Lieferverzögerung in der Elektronik der Umbau negativ betroffen sein wird.

Berichterstatter D r. E x l e r teilt die Befürchtung. Es sei auch seine größte Sorge. Aqua consult hat überlegt bestimmte Baugruppen vorher zu kaufen, aber das Risiko ist zu groß, dass diese nicht oder nur teilweise verbaut werden. Als Abnehmer ist man quasi ausgeliefert und kann nur hoffen, dass die Lieferprobleme sich bald entspannen.

Berichterstatterin D r. B u r g a r d fügt hinzu, dass Anlagebauer und Lieferfirmen die Lager gefüllt haben, um eigene Kunden bedienen zu können, was zu einer zusätzlichen Verknappung der frei verfügbaren Ware führt.

Bürgermeister H o t z fragt die Mitglieder des Werkausschusses, ob es noch Fragen gibt?

Stadtrat G e b h a r d möchte gerne wissen, ob Öffentlichkeitsarbeit stattfindet? Berichterstatterin D r. B u r g a r d verweist auf Berichterstattungen durch Radio, Fernsehen, Zeitung und andere öffentliche Medien. Werkleiter K a t t a u kündigt weitere Artikel zum Klärwerksumbau in der Bürgerzeitung an. Zusätzlich finden bereits heute Kläranlagenführungen statt. Zusätzliche Öffentlichkeitsarbeiten auf der Homepage der GTL und in den sozialen Netzwerken sollen folgen.

Bürgermeister H o t z bedankt sich bei den Berichterstattern D r. E x l e r und D r. B u r g a r d .

D r. E x l e r und Frau D r . B u r g a r d verlassen die Sitzung.

Dokumente

Download Anlage_Werkausschuss_2022-05-19.pdf

zum Seitenanfang

4. Meldoo App - Sachstandsbericht

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Werkausschuss Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Stadt Lindau)

|

2. Sitzung des Werkausschusses GTL

|

19.05.2022

|

ö

|

informativ

|

4 |

Sachverhalt

Berichterstatter B a u e r stellt anhand der Präsentation die Erfahrungen mit der Meldoo App vor.

In dem Zeitraum von April 2021 bis 2022 sind 662 Meldungen eingegangen, von denen bereits 634 Meldungen abgeschlossen wurden.

Bei Einführung der Meldoo App war der Erfüllungsgrad 60,9%, was auf die starke Nutzung der Bürger zurück zu führen ist. Inzwischen ist durch routinierte Abarbeitung der Erfüllungsgrad bei 95,8%.

Zusammenfassen kann gesagt werden, dass die Meldoo App bei den Bürgern gut angenommen wird und gleichzeitig die Arbeit der Abteilung Unterhalt unterstützt.

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

|

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

|

|

|

|

|

|

|

Diskussionsverlauf

Stadtrat S t r a u ß ist sehr zufrieden mit der Meldoo App und mit der Abarbeitung der Mängel.

Stadtrat R e i c h schließt sich dem Lob an. Er lobt die tolle Priorisierung und die zeitnahe Rückmeldung. Er hat für die Meldoo App Werbung gemacht und sie kommt sehr gut an.

Stadtrat R e i c h hat festgestellt, dass sehr viel Gewerbemüll illegal abgelegt wird.

Berichterstatter B a u e r bestätigt das und informiert, dass bereits eine Zusammenarbeit mit ZAK läuft. Auffallend sind auch Bauschutt und Lacke. Über diesen Zustand gab es bereits eine Pressemitteilung, in welcher deutlich auf die Problematik hingewiesen wurde. Berichterstatter B a u e r informiert, dass die Überwachung schwierig ist, aber die GTL bereits über die Art des Mülls Schuldige überführen konnte.

Stadträtin M a y e r fragt, warum sie keine Werbung sieht. Sie findet die Meldoo App klasse. Berichterstatter B a u e r informiert den Werkausschuss, dass bereits in der Bürgerzeitung auf der Homepage GTL und Stadt Lindau darauf hingewiesen wird.

Stadtrat K r ü h n ist Müll von der Gastronomie aufgefallen, der auch auf die illegale Weise entsorgt worden ist.

Berichterstatter B a u e r schlägt vor in einer Pressemitteilung expliziert auf den Gewerbemüll aufmerksam zu machen und über die zu erwarteten Strafen zu informieren.

Bürgermeister H o t z bedankt sich bei Berichterstatter B a u e r.

zum Seitenanfang

5. Maßnahmen aus der Klimawandelstudie - Klimabäume

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Werkausschuss Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Stadt Lindau)

|

2. Sitzung des Werkausschusses GTL

|

19.05.2022

|

ö

|

beschließend

|

5 |

Sachverhalt

In Umsetzung der Empfehlungen des Lindauer Klimabeirats hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 29.03.2022 die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau damit beauftragt, zusätzliche Neupflanzungen, neben den Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Jährlich sollen so, je nach Standort bis zu 50 zusätzliche Klimabäume gepflanzt werden, um der Bildung von Hitzeinseln entgegenzuwirken, CO2 zu binden und die Aufenthaltsqualität im Stadtgebiet zu steigern.

Fachliche Bewertung

Durch die Pflanzung von Bäumen im städtischen Umfeld können bessere kleinklimatische Bedingungen, eine höhere Schadstoff- und Staubbindung und zudem Lebensräume für Flora und Fauna geschaffen werden. Durch den Schattenwurf von Baumkronen kann insbesondere in Bereichen mit einer hohem Versiegelungsgrad die Umgebungstemperatur reduziert und die Luftbefeuchtung erhöht werden, wodurch sich im Umkehrschluss eine höhere Aufenthaltsqualität entwickelt.

Auch in Bereichen mit geringem Versiegelungsgrad oder im landschaftlichen Kontext können durch Baumpflanzungen kleinräumliche klimatische Verhältnisse verbessert, Kaltluftschneisen optimiert und darüber hinaus eine höhere Kohlendioxidbindung erreicht werden. Bei der Auswahl geeigneter Standorte soll nicht zuletzt auf das „Gesamtstädtische Freiraumkonzept“ (FreiLi) der Stadt Lindau Bezug genommen werden um hierdurch langfristige Zielsetzungen zu unterstützen.

Insgesamt wollen die GTL im Auftrag der Stadt Lindau folgende Baumpflanzungen übernehmen:

- Ersatzpflanzungen

Aufgrund einer Überalterung, aber auch bedingt durch Stressfaktoren (z.B. Bautätigkeit, Bodenverdichtung) sowie ungünstige Standortvoraussetzungen (z.B. zu kleines Baumquartier, Hitze, Versiegelung) müssen regelmäßig Bäume im Stadtgebiet ersetzt werden. Sämtliche Bäume werden daher bezüglich ihrer Standsicherheit oder vorhandener / drohender Schäden regelmäßig beurteilt. Kriterien für die Beurteilung und auch Entscheidungsgrundlage für einen etwaigen Ersatz von Bäumen sind der jeweilige Zustand in Hinsicht auf eine artentypische Entwicklung, die Anforderungen der Verkehrssicherheit aber auch eine negative Prognose für deren weitere Entwicklung (bspw. untypischer Wuchs, Kronenungleichgewicht, drohender Ast- oder Stammbruch, beginnende Fäule etc.). All diese negativen Einflussfaktoren werden durch eine fachgerechte Baumpflege minimiert, solange dies haftungsrechtlich und wirtschaftlich vertretbar ist. Erst wenn diese Maßnahmen nicht mehr sinnvoll umsetzbar sind, werden Bäumen tatsächlich ersetzt. Dies kann am ursprünglichen Standort oder unmittelbarer Nähe geschehen. Durchschnittlich kommt es so zu etwa 60 bis 70 Ersatzpflanzungen pro Jahr.

- Ausgleichspflanzungen

Durch Baumaßnahmen (z. B. zusätzliche Versiegelungen) werden häufig bestehende ökologische Bedingungen verschlechtert. Derartige Eingriffe sind entsprechend zu bilanzieren und nach Möglichkeit vor Ort oder wenn dies nicht möglich sein sollte, anderenorts ausgeglichen werden. Letzteres kann innerhalb städtischer Grünflächen aber auch in Ausgleichsflächen geschehen.

- Klimabäume

Die Idee der sogenannten Klimabäume soll die bereits beschriebenen kleinklimatischen Verhältnisse insbesondere in urban, aber auch landschaftlich geprägten Bereichen verbessern und so die Lebens- und Aufenthaltsqualität für Anwohner und Besucher nachhaltig steigern und einen zusätzliche positiven Effekt zur CO2-Bindung beitragen.

Bei den Klimabäumen handelt es sich daher immer um zusätzliche Bäume. Innerhalb bestehender Nutzungs- und Siedlungsbereiche mit entsprechender Gestaltung, Infrastruktur aber auch Stadtgeschichte müssen verschiedenste Beteiligte (Rettungsdienste, Nutzer, Pächter, Versorgungsträger, Veranstalter, Einzelhandel und Gastronomie, Stadtplanung und Denkmalschutz, Naturschutzbehörden und –vereine) in die Standortwahl und –entwicklung einbezogen werden. Auch im landschaftlichen Kontext und in Stadtrandlagen sind entsprechende Abstimmungen notwendig, wenn auch mit einer in der Regel geringeren Anzahl Beteiligter.

- Spendenbäume

Sowohl der Klimabeirat als auch der Stadtrat der Stadt Lindau haben sich dafür ausgesprochen, zu Baumspenden von Privaten aufzurufen (z.B. auf der Klimawebseite der Stadt Lindau) und diese gerne entgegenzunehmen. Zudem kommen auch heute schon regelmäßig Bürger oder Besucher der Stadt Lindau auf die Abteilung GT-Unterhalt zu, mit dem Wunsch eine Baumpflanzung zu spenden. Dies hat unterschiedliche Beweggründe die teils auf einer persönlichen Verbindung zu Lindau oder bestimmten Orten im Stadtgebiet beruhen, aber auch auf einem ökologischen Bewusstsein und dem Wunsch einen Teil beizutragen.

Diese Anfragen werden geprüft und dem Baumspender geeignete Standorte vorgeschlagen. Dabei wird auf eine sinnvolle Einbindung in die Umgebung oder bestehende Grünstrukturen geachtet. Die Anschaffung entsprechender Gehölze als auch deren Pflanzung werden in der Regel über die jeweilige Spende weitestgehend abgedeckt. Die Baumspende wird vor Ort durch eine personalisierte Hinweistafel kenntlich gemacht.

- Projektablauf

Je nach Art der Baumpflanzung wie vorbeschrieben sind aufgrund der jeweiligen Rahmenbedingungen und Finanzierung zukünftig unterschiedliche Abläufe zu beachten. Für Ersatzpflanzungen werden meist bestehende Baumquartiere genutzt oder lediglich im Detail verbessert. Dies geschieht aufbauend auf Erkenntnissen des laufenden Unterhalts sowie in der Regel unter Abstimmung mit einem begrenzten Beteiligtenkreis. Ausgleichspflanzungen werden im Rahmen der Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen entwickelt und auch finanziert. Klimabäume werden in der Regel in eine bestehende, häufig baulich geprägte Umgebung mit unterschiedlicher Nutzung eingebunden und sind im Vorfeld umfassend abzustimmen.

Die Hintergründe und Vorgehensweise zum Themenbereich Baumerhalt und –ersatz wie auch die wichtigen klimatischen Gesichtspunkte zusätzlicher Pflanzungen sollen für die Öffentlichkeit transparent und nachvollziehbar dargelegt werden. Hierzu ist vorgesehen, mit geeigneten Mitteln und in Abstimmung mit der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sachdienliche Informationen zu verbreiten. Dies könnte nach den Erkenntnissen erster Arbeitsgespräche beispielsweise in Form von Beiträgen in Sozialen Medien, im Rahmen des städtischen Internetauftritts wie auch in Bürger- und Tageszeitung geschehen.

Um zudem die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für eine Baumspende in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken, sollen für interessierte Bürger, Unternehmen oder Vereine konkrete Informationen zur Verfügung gestellt und gezielt beworben werden.

- Kosten und Finanzierung

Sofern Baumpflanzungen nicht in übergeordneten Baumaßnahmen sinnvoll eingebunden werden können, ist der Aufwand für die Schaffung von Baumquartieren mit geeigneten Standortbedingungen stark variabel. Während Ausgleichspflanzungen bereits über den städtischen Vermögenshaushalt finanziert werden, sind die Mittel für Ersatzpflanzungen bisher im Wirtschaftsplan der GTL eingeplant. Da es sich hierbei aber um Investitionen in städtische Infrastruktur handelt, sollen die Ersatzpflanzungen zukünftig ebenfalls über den Vermögenshaushalt finanziert werden. Die Mittel werden dann nicht mehr im GTL-Wirtschaftsplan eingeplant. Die Finanzierung der „Klimabäume“ soll ebenfalls als zusätzliche Investition für den Klimaschutz über den Vermögenshaushalt der Stadt finanziert werden. Dadurch ist zudem sichergestellt, dass die Klimaschutzmaßnahme „Klimabäume“ entsprechen transparent im Haushalt abgebildet ist und die Klimaschutzanstrengungen der Stadt für die Öffentlichkeit sichtbar werden.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre sollten für die Ersatzpflanzungen (ca. 60-70 Bäume) Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 Euro jährlich eingeplant werden. Grundlegende Umbauten und umfassende Verbesserungen an Baumquartieren müssen als Einzelmaßnahmen gesondert bewertet und auch finanziell geplant werden. Bei einem jährlichen Budget für die Klimabäume von 50.000 Euro als Festbetrag ergibt sich eine variierende Anzahl von Pflanzungen. Da der kostenmäßige Ansatz von rund 1.000 Euro je Baumstandort lediglich einen rechnerischen Anhaltspunkt für eine einfache Pflanzmaßnahme darstellt, ist auch die Anzahl von 50 Klimabäumen nur als anzustrebender Richtwert zu verstehen. Im Zusammenhang mit innerstädtischen Pflanzmaßnahmen in einem umbauten Umfeld beträgt der wirtschaftliche Aufwand ein Vielfaches gegenüber einer Pflanzung in der freien Landschaft. Unter dem Strich können auf diese Weise unterschiedliche Arten von Baumpflanzungen im städtischen Vermögenshaushalt abgebildet, der tatsächliche Aufwand belegt und eine Vermischung mit Unterhaltsaufgaben verringert werden.

- Zusammenfassung / Fazit

Durch eine erhöhte Anzahl an Stadtbäumen kann den veränderlichen Bedingungen des Klimawandels und insbesondere einer sommerlichen Überhitzung im Stadtgebiet angemessen begegnet werden. Neben diesen kleinklimatischen Auswirkungen ergibt sich zudem die Möglichkeit, städtische Freiflächen und Quartiere durch zum Teil nur punktuelle Eingriffe maßgeblich aufzuwerten und die Lebens- und Aufenthaltsqualität nachhaltig zu steigern.

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

|

50.000 €

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

|

|

|

|

|

|

|

Diskussionsverlauf

Stadträtin M a y e r fragt, warum die GTL nicht im Rahmen des Unterhalts für die Baumpflanzungen aufkommt. Sie befürchtet, dass eine neue Haushaltsstelle bei Stadt Lindau durch den Beschluss geschaffen wird. Warum bleibt die Investition für die Bäume nicht bei den GTL?

Werkleiter K a t t a u erklärt, dass es sich hierbei um Investitionen handelt. Investitionen welche nicht zum Betriebsvermögen der GTL gehören. Daher ist die Investition aus haushaltsrechtlichen Gründen im städtischen Vermögenshaushalt zu verorten. Durch die klare Unterscheidung von Klimabäumen, die zusätzlich angepflanzt werden und Ersatzpflanzungen, die gefällten Bäume ersetzten, können zudem die klimawirksamen Maßnahmen transparent und nachvollziehbar gesteuert werden.

Bürgermeister H o t z fragt, wie hoch die Kosten bisher waren. Werkleiter K a t t a u antwortet, dass Herr Wragge einen Wert von 60.000 – 70.000 € pro Jahr ermittelt hat.

Bürgermeister H o t z stellt fest, dass bisher etwa 60.000 – 70.000 € benötigt wurden und nun 75.000 € für die zukünftige Planung vorgeschlagen werden.

Stadtrat N ü b e r l i n findet, dass die Spendenbäume noch mehr beworben werden könnten. Bisher werden 5 – 10 pro Jahr gepflanzt.

Stadtrat F r e i b e r g fragt mit welchen Leistungen das Budget finanziert werden soll.

Werkleiter K a t t a u antwortet, dass es sich bei der Pflanzung von neuen Bäumen um eine Investition handelt. Diese werden von der Abteilung GT-Projekte für die Stadt durchgeführt, wie auch die Investitionen im Straßenausbau oder z. B. bei der Sanierung von Spielplätzen. Ob die Abteilung GT-Projekte die Abteilung GT-Unterhalt mit der Ausführung beauftragt hängt von den verfügbaren Kapazitäten bei GT-Unterhalt ab und von dem Preis welchen die Abteilung GT-Unterhalt für diese Pflanzleistung verrechnen muss.

Stadtrat F e h r e r möchte wissen, ob es sich um zusätzliche 75.000 € handelt.

Werkleiter K a t t a u antwortet, dass das Budget der Ersatzpflanzungen aus haushaltsrechtlichen Gründen lediglich vom Erfolgsplan der GTL in den Vermögenshaushalt verschoben werden sollten.

Bürgermeister H o t z sieht die Ersatzpflanzung von Bäumen im GT-Unterhalt. Er schlägt vor die Beschlussvorschläge 1-3 getrennt abzustimmen.

Stadtrat M ü l l e r lobt noch einmal die Vortrag und findet Klimabäume sehr wichtig.

Stadträtin M a y e r will eine Deckelung bei dem 3. Beschluss. Bürgermeister H o t z antwortet, dass die Haushaltsmittel schon gedeckelt sind und es keine extra Deckelung benötigt.

Stadtrat S t r a u ß möchte die Freiflächengestaltungssatzung mit reinnehmen, damit auch die Privathaushalte angesprochen sind.

Bürgermeister H o t z fragt, ob es weitere Wortmeldungen gibt.

Stadtrat G e b h a r d fragt, ob es die Aufgabe der GTL ist neue Bäume zu pflanzen.

Bürgermeister H o t z antwortet mit ja.

Bürgermeister H o t z fasst zusammen. Es geht einmal um eine Verschiebung von Investitionen vom Erfolgsplan der GTL in den Vermögenshaushalt der Stadt. Kernpunkt bei Beschluss zwei ist, eine neue Haushaltsstelle für Klimabäume zu schaffen. Die Mitglieder des Werkausschusses können heute darüber eine Empfehlung für den Finanzausschuss aussprechen.

Stadtrat F e h r e r möchte zunächst grundsätzlich darüber abzustimmen, ob über die Investitionen der Ersatzpflanzungen zukünftig über den Erfolgsplan der GTL oder über den Vermögenshaushalt der Stadt finanziert werden sollen.

Beschluss 1

- Der Werkausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, für die Ersatz- und Neupflanzungen auf der neu zu schaffenden Haushaltsstelle „Ersatz- und Neupflanzungen“ 75.000 € im Vermögenshaushalt 2023 zu berücksichtigen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 3, Dagegen: 9

Beschluss 2

- Der Werkausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, für die Klimabäume auf der neu zu schaffenden Haushaltsstelle „Klimabäume“ 50.000 € im Vermögenshaushalt 2023 zu berücksichtigen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 0, Dagegen: 12

Beschluss 3

- Der Werkausschuss beschließt, je nach zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln, Klimabäume im Stadtgebiet zu pflanzen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 12, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

6. Bauwerkserhaltungsmanagement - Sachstandsbericht (inkl. Rampe Kamelbuckel)

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Werkausschuss Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Stadt Lindau)

|

2. Sitzung des Werkausschusses GTL

|

19.05.2022

|

ö

|

beschließend

|

6 |

Sachverhalt

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung vom 17.06.2020 die Werkleitung der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau damit beauftragt, ein Bauwerkserhaltungsmanagement aufzubauen. Das Erhaltungsmanagement ist die Basis für eine wirtschaftliche Erhaltung des Bauwerksbestands. Aufbauend auf den Ergebnissen der regelmäßig stattfindenden Brückenprüfungen werden die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen geplant, die Kosten geschätzt und der Zeitraum für die Maßnahmendurchführung vorgeschlagen. Durch die systematische Vorgehensweise wird der finanzielle Gesamtaufwand der Bauwerkserhaltung planbar.

Fachliche Bewertung

- Brückenzustandsbericht 2021

- Ziel des Brückenzustandsberichts

Die Ergebnisse der Brückenprüfungen aus 2021 wurden im Brückenzustandsbericht (siehe Anlage) zusammengestellt. Im Zustandsbericht wurden die notwendigen Maßnahmen ermittelt und die Sanierungskosten geschätzt. Die daraus resultierenden Maßnahmen wurden dann nach ihrer Dringlichkeit bewertet (umgehende, kurzfristige, mittelfristige, langfristige). Dadurch wird einerseits der notwendige Aufwand über mehrere Jahre planbar, zum anderen ergeben sich Gesamtkosten für den langfristigen Erhalt des Bauwerkbestands.

- Beschreibung der kurzfristig notwendigen Maßnahmen

Größtenteils handelt sich bei den kurzfristigen Maßnahmen um die Ergänzung von fehlenden Sicherheitseinrichtungen. Außerdem müssen kleinere Abdichtungsarbeiten durchgeführt und Brückenbeläge erneuert werden, um die Dauerhaftigkeit der Bauwerke zu gewährleisten. Insgesamt müssen 50 Kleinmaßnahmen (siehe Anlage) an 15 Bauwerken durchgeführt werden.

- Projektablauf

Die aus dem Bauwerkserhaltungsmanagement resultierenden Maßnahmen werden teilweise an eine externe Fachfirma vergeben, teilweise aber auch GTL-intern umgesetzt werden. Die Ausführung erster Sofortmaßnahmen soll im zweiten Halbjahr 2022 erfolgen. Die kurzfristig erforderlichen Maßnahmen sollten bis Ende 2024 folgen. Notwendige Sperrungen etc. werden direkt mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt.

Die Beschlüsse zur Umsetzung der mittel- bis langfristigen Maßnahmen sowie zu größeren Einzelmaßnahmen sollen zu gegebener Zeit gefasst werden.

- Kosten und Finanzierung

Die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen an den aktuell betrachteten 28 Bauwerken stellen sich wie folgt dar:

- Sofortmaßnahmen (2022) ca. 21.500 € brutto

- Kurzfristige Maßnahmen (2024) ca. 165.000 € brutto

- Mittelfristige Maßnahmen (bis 2027) ca. 542.500 € brutto

- Langfristige Maßnahmen (ab 2027) ca. 50.000 € brutto

Die Mittel für die Sofortmaßnahmen sind im Vermögenshaushalt 2022 der Stadt bereits berücksichtigt.

- Zusammenfassung / Fazit

Wie an den Investitionskosten ersichtlich ist, besteht ein sehr hoher Sanierungsaufwand an den städtischen Ingenieurbauwerken. Um einer Vergrößerung des Sanierungsstaus vorzubeugen, sollten die notwendigen Haushaltsmittel jährlich im notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt werden.

- Rampe Kamelbuckel - Rückbau

- Maßnahmenziel

Die Rampe an der Kamelbuckelbrücke weist einen sehr schlechten Zustand auf und musste aufgrund schwerwiegender Mängel im Herbst / Winter 2021 gesperrt werden. Die vorhandene Rampe ist nicht barrierefrei und auch für Radfahrer zu steil. Eine Erneuerung wird von Seiten der GTL aufgrund des hohen finanziellen Aufwands und der vorhandenen alternativen Verbindung nicht empfohlen. Ziel der Maßnahme daher ist die Herstellung der Verkehrssicherheit durch Rückbau des Rampenbauwerks.

- Beschreibung der Baumaßnahme

Der Rückbau der Rampe an der Kamelbuckelbrücke muss voraussichtlich mittels eines großen Autokrans erfolgen. Hierbei ist besonders auf die Sicherheit der DB-Anlagen zu achten. Daher müssen auch umfangreiche Abstimmungen mit der DB geführt werden und entsprechende Genehmigungen, wie zum Beispiel für Gleissperrungen eingeholt werden.

- Projektablauf

Nach Beschluss durch den Werkausschuss soll die Maßnahme vorbereitet und ausgeschrieben werden. Die Umsetzung kann wegen der umfangreichen Genehmigungsverfahren voraussichtlich bis Ende 2023 erfolgen.

- Kosten und Finanzierung

Die Kostenschätzung für den Rückbau der Rampe liegt aktuell bei ca. 100.000 € brutto.

- Zusammenfassung / Fazit

Das Rampenbauwerk ist aus Sicht der GTL an dieser Stelle nicht mehr notwendig. Durch den Umbau an der Einmündung des Binsenweges in 2020 inklusive der Errichtung einer Querungshilfe und der Lichtsignalanlage können vor allem die schwachen Verkehrsteilnehmer die Bundesstraße sicher überqueren. Im Zuge des geplanten Projekts zur Verbreiterung des Geh- und Radweges in Richtung Obi kann so zum einen eine attraktive Verbindung Richtung Osten, aber auch eine attraktive Verbindung auf die Kamelbuckelbuckelbrücke realisiert werden. Somit kann auf dieses Bauwerk verzichtet werden.

- Brücke Bregenzer Straße – Baubeschluss

- Maßnahmenziel

Bei der turnusmäßig durchgeführten Brückenprüfung der Brücke Bregenzer Straße (beim Zunfthäusle) wurde dieses Bauwerk mit einer Zustandsnote von 3,0 (bei maximal 4,0) bewertet, was einen dringenden Handlungsbedarf bedeutet. Die Standsicherheit ist bei diesem Bauwerk nicht mehr ausreichend gegeben. Die notwendige Instandsetzung / Teilerneuerung des Bauwerks soll in Zusammenhang mit der Errichtung der Fahrradstraße erfolgen.

- Beschreibung der Baumaßnahme

Die Brücke Bregenzer Straße stellt den zweiten Rettungsweg für die Feuerwehr und die Ersatzzufahrt zur Lindauer Insel dar. Das Brückenbauwerk hat eine Stützweite von 7,5 m, ist 14,5 m breit und wurde als Plattenbrücke aus Spannbeton errichtet. Das Schadensbild am Tragwerk spiegelt sich hauptsächlich in durchfeuchteten Rissbildern mit hohen Chloridgehalten, infolgedessen stellenweisen Abplatzungen, korrodierten Metalllager, schadhaften Belägen und Abdichtungen, Auswaschungen im Bereich der Wasserwechselzone sowie großflächigen Durchfeuchtungen wieder.

Hinsichtlich der Art der Ausführung schlägt die GTL vor, im Bereich der Widerlager eine Vorsatzschale vorzubetonieren und den Überbau komplett zu ersetzen. So kann ausreichend Rücksicht auf das sensible Umfeld (Zunfthäusle) genommen werden.

- Projektablauf

Die Instandsetzung / Teilerneuerung des Brückenbauwerks sollte kurzfristig bis Herbst 2023 erfolgen. Bauzeitlich muss die Vorgabe des Landratsamtes eingehalten werden, d.h. dass nur im September und Oktober im Gewässer gebaut werden darf. Die Baumaßnahme soll parallel zum Straßenbau in der Bregenzer Straße (Förderprojekt Bodensee Fahrradstraße) erfolgen.

- Kosten und Finanzierung

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme lassen zum aktuellen Stand der Planung noch nicht belastbar abschätzen. Im Zuge des weiteren Projektfortschrittes wird dem Werkausschuss zum Baubeschluss eine aussagekräftige Kostenberechnung vorgelegt. Eine Förderung kann bei dieser Maßnahme nicht in Aussicht gestellt werden.

- Zusammenfassung / Fazit

Da die Standsicherheit des zuvor beschriebenen Bauwerks nicht mehr vollumgänglich gegeben ist, wird eine kurzfristige Erneuerung dringend empfohlen.

- Gesamtfazit Bauwerkserhaltungsmanagement

Aus dem Bauwerkserhaltungsmanagement geht klar hervor, dass bei den städtischen Bauwerken ein hoher Sanierungsbedarf herrscht. Durch die Einführung des Erhaltungsmanagements soll dieser Sanierungsstau zielorientiert abgebaut und somit die städtische Infrastruktur langfristig erhalten werden.

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

|

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

|

|

|

|

|

|

|

Diskussionsverlauf

Bürgermeister H o t z stellt die Frage ob Sachvortrag gewünscht ist. Das Gremium verzichtet auf Sachvortag.

Stadtrat S t r a u ß stellt den Antrag zu prüfen, ob die Rampe zur Kamelbuckelbrücke anstatt abgerissen stehen gelassen werden kann. Er findet 100.000 € zu teuer. Abriss sollte zurück gestellt werden und die Rampe lieber mit Gitter absperrt werden.

Stadtrat F r e i b e r g unterstreicht den Antrag mit der Aussage das Geld lieber in etwas zu investieren, was dem Bürger nützt, als etwas entfernen zu lassen.

Berichterstatter H u m m l e r beschreibt die Brücke in einen desolaten Zustand. Stadtrat S t r a u ß fragt noch einmal nach, ob man sie nicht einfach stehen lassen kann. Berichterstatter H u m m l e r gibt zu bedenken, dass die Brücker unter Umständen kollabieren kann und damit Straße und Gleise betroffen sind. Er möchte die Verantwortung nicht übernehmen.

Stadtrat R e i c h gibt zu bedenken, dass man sich auf die Expertise verlassen soll.

Berichterstatter H u m m l e r schlägt vor, die Brücke noch einmal überprüfen zu lassen und dann in der nächsten Werkausschusssitzung noch einmal darüber abzustimmen.

Stadtrat J ä g e r möchte wissen, wieviel die Überprüfung kostet. Die Antwort von Berichterstatter H u m m l e r ist, dass dies im laufenden Prüfauftrag des Brückengutachters enthalten ist.

Bürgermeister H o t z will nicht immer über das gleiche reden und ändert den Beschluss:

Stadtrat M ü l l e r hat nicht an der Abstimmung teilgenommen.

Stadtrat S t r a u ß und Stadtrat F e h r e r verlassen nach der Abstimmung um 19:05 Uhr die Sitzung.

Beschluss 1

- Der Werkausschuss beschließt die Kamelbuckelbrücke abreißen zu lassen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 1, Dagegen: 10

Beschluss 2

- Die Rampe der Kamelbuckelbrücke wird zunächst nicht abgerissen, sondern gesperrt.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 6, Dagegen: 5

Dokumente

Download GTL-2022-05-19-TOPÖ03-Bauwerkserhaltungsmanagement_Anlage.pdf

zum Seitenanfang

7. Jahresabschluss 2020 - Abrechnung der Leistungsentgelte

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Werkausschuss Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Stadt Lindau)

|

2. Sitzung des Werkausschusses GTL

|

19.05.2022

|

ö

|

informativ

|

7 |

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

|

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

|

|

|

|

|

|

|

Diskussionsverlauf

Stadtrat R e i c h fragt welche Themen mit der neuen ERP-Software bearbeitet werden können – nur Leistungsabrechnung?

Werkleiter K a t t a u erwidert, dass zukünftig mit der neuen ERP-Software auch weitere Themen wie z. B. Fuhrparkmanagement und Lagerlogistik zusätzlich zum Auftragsmanagement und der Leistungsabrechnung verarbeitet werden sollen.

Stadtrat G e b h a r d möchte den Beschlussvorschlag noch einmal sehen. Punkt zwei und drei sind für ihn gut vorstellbar, aber mit Punkt 1 hat er ein Problem.

Bürgermeister H o t z gibt zu bedenken, dass die aktuelle Betriebsprüfung noch offen ist. Aus dem heutigen Stand ist die Rückzahlung unproblematisch, aber wenn die Betriebsprüfung anders ausfällt, dann müsste geprüft werden wie sinnvollerweise ein Zukunft damit umgegangen werden soll. Er möchte, dass die Präsentation per E-Mail an die Mitglieder des Werkausschusses verschickt wird.

Stadtrat B ü c h e l e begrüßt die Einführung der neuen ERP-Software und die zusätzlichen Informationen welche daraus gewonnen werden. Diese sind für die Steuerung des Betriebs sehr wichtig. Er hat aber auch Verständnis für die handwerklich Beschäftigten, welche den dauernden Dokumentationsaufwand negativ wahrnehmen. Hinzu kommt, dass freie Stellen nicht besetzt werden und das Personal am Limit ist. Daher auch die niedrigen Personalkosten.

Bürgermeister H o t z gibt zu bedenken, dass nicht die Personalstellen das Problem sind, sondern die fehlenden Leute.

Bürgermeister H o t z sagt den Versand der Präsentation des Berichterstatters H e n k e l an alle Werkausschuss Mitglieder zu.

Beschluss

Der Werkausschuss stimmt darüber ab, ob eine Spitzabrechnung gemacht wird.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 12, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

8. Anfragen und Verschiedenes

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Werkausschuss Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (Stadt Lindau)

|

2. Sitzung des Werkausschusses GTL

|

19.05.2022

|

ö

|

informativ

|

8 |

Diskussionsverlauf

Stadtrat R E I C H hat drei Punkte. Er bemängelt einmal die Poller in der Bürstergasse und die Poller in der Cramergasse. Beide Poller bleiben in der Versenkung verschwunden. Zudem fragt er nach dem Umsetzungsstand der Beschilderung gemäß Grünanlagensatzung auf der Hinteren Insel.

Zu Pkt. eins vermutet Berichterstatter H u m m l e r , dass sie mutwillig entfernt worden sind. Bei der Cramergasse geht er von Stromausfall aus, da dies häufiger im Cavazzen ist. Die technischen Probleme seien aber inzwischen behoben.

Stadtrat K r ü h n verneint dies. Die Poller seinen wieder verschwunden.

Stadtrat J ä g e r stellt einen Antrag darauf, dass beim nächsten Werkausschuss im Mehrzweckraum das WLAN zuverlässig funktioniert.

Berichterstatter H u m m l e r informiert, dass im Feb 2021 der Router bestellt wurde, aber die städtische IT gibt diesen aus Sicherheitsgründen nicht frei. Berichterstatter H u m m l e r und Berichterstatter B a u e r kümmern sich darum, dass die WLAN-Technik bei der nächsten Sitzung funktioniert.

Bürgermeister H o t z bedankt sich und schließt die Sitzung um 19:35 Uhr.

Datenstand vom 07.09.2023 09:59 Uhr