Datum: 24.06.2021

Status: Niederschrift

Sitzungsort: Inselhalle

Gremium: Stadtrat

Körperschaft: Stadt Lindau

Nichtöffentliche Sitzung

Öffentliche Sitzung, 18:18 Uhr bis 22:10 Uhr

Öffentliche Sitzung

zum Seitenanfang

1. Tagesordnung

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

beschließend

|

1 |

Sachverhalt

Oberbürgermeisterin Dr. Alfons eröffnet die 8. Öffentliche Sitzung und begrüßt die anwesenden Teilnehmer. Sie stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest.

Gegen die vorliegende Tagesordnung gibt es keine Einwendungen.

zum Seitenanfang

2. Bekanntgaben

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

beschließend

|

2 |

Sachverhalt

Es folgen vier Bekanntgaben in der heutigen Stadtratssitzung.

zum Seitenanfang

2.1. Binsenweg - Vergabe der Bauleistung BA II

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

informativ

|

2.1 |

Sachverhalt

Der zweite Bauabschnitt zum Straßenbau des Binsenwegs wurde an die Firma Dobler GmbH & Co. KG Bauunternehmung, Innovapark 20, 87600 Kaufbeuren, zu deren Angebotssumme von 1.042.445,44 € (brutto) vergeben.

Die Vergabeentscheidung erfolgte in der Stadtratssitzung vom 24.06.2021.

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

|

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

|

|

|

|

|

|

|

zum Seitenanfang

2.2. Lastenrad-Mietsystem

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

informativ

|

2.2 |

Sachverhalt

Die Lieferung von 16 Lastenrädern, 8 Stationen inkl. Ladeinfrastruktur sowie den Betrieb und Wartung des Lastenrad-Mietsystems wurden an die Firma Sigo GmbH, Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt vergeben.

Die Vergabeentscheidung erfolgte durch den Stadtrat in der nicht-öffentlichen Sitzung.

zum Seitenanfang

2.3. Sommeraktion TIER Mobility

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

informativ

|

2.3 |

Sachverhalt

Tier Mobility hat Anfang des Monates eine Anfrage an die Stadt Lindau versendet. TIER Mobility ist der europäische Marktführer im Bereich der Mikromobilität (E-Scooter-Verleihsystem) und ist in über 100 Städten und 10 Ländern vertreten. Sie wollen in Sommer ein Testbetrieb in Lindau starten, TIER möchte eng mit der Stadt Lindau zusammenarbeiten und stellt das System kostenlos zur Verfügung.

Nach kritischer Prüfung durch die Verwaltung wurde vereinbart, eine 2-monatige Sommeraktion durchzuführen. Im Rahmen des Projektes sollen zwei Modelle getestet werden. Im Juli soll der erste Testmonat durchgeführt werden; hier können die Fahrzeuge zunächst an 24 Stationen im gesamten Stadtgebiet ausgeliehen und abgestellt werden. Im August (2. Testmonat) wird es dann einen Wechsel zum sogenannten Free-Floating-Prinzip geben, hier werden die Parkstationen in Parkzonen umgewandelt. Die Nutzer werden animieren in diesen Zonen zu parken, in dem sie für das Parken in der Zone 3 Freiminuten erhalten.

Der Inselkern und weitere grüne Parkanlagen im Stadtgebiete werden als Verbotszonen und Parkverbotzonen programmiert, wenn die Nutzer in diese Zone fahren, werden die Scooter von regulären 20 km/h auf 5 km/h heruntergedrosselt. Ungewolltes Fahren in Fußgängerzonen kann so vermieden werden. Innerhalb diese Zonen können Nutzer die Fahrt weder beenden noch starten.

Mit dem Projekt will die Stadt Lindau gemeinsam mit TIER Mobility ein neues Mobilitätsangebot testen, so können z.B. Einheimische und Touristen von unseren P+R-Anlagen verschiedene Ziele im Stadtgebiet Lindau besser erreichen. Die letzte Wegstrecke vom Parkplatz kann somit mit einem E-Scooter zügiger zurückgelegt werden als mit dem Auto.

Der Start für diese Aktion wurde für den 1. Juli vereinbart.

TIER Mobility versichert uns, dass alle Fahrzeuge nach Ablauf des Projektes wieder eingesammelt werden. TIER befolgt dabei folgenden Regeln:

- Alle Roller haben eine Seriennummer und ein Nummernschild

Kontaktinformationen für Benutzer sind auf dem Roller sichtbar

Benutzer werden in der TIER-App über Parkregeln und -bestimmungen informiert

Defekte oder beschädigte Roller werden innerhalb weniger Stunden aus dem Geschäftsbereich entfernt

Die Roller werden homogen innerhalb der Gebiete verteilt

TIER wird Roller mit austauschbaren Batterien verwenden

TIER lädt alle Roller mit Ökostrom auf

TIER wird einen Kundensupport (Mail/Telefon) für Benutzer bereitstellen

TIER bietet eine 24/7-Service-Hotline für die Stadt an

TIER bietet eigene Email Adresse für Polizeianfragen

Für die Stadt entstehen keine Kosten

zum Seitenanfang

2.4. Bekanntgabe; Bürgerbeteiligungsprozess Karl-Bever-Platz

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

informativ

|

2.4 |

Sachverhalt

Oberbürgermeisterin Dr. Alfons führt ein, dass es vor 1 ½ Jahren den Streit zum Bau eines Parkhauses am Karl-Bever-Platz gegeben hat. Der Beschluss zum Bau wurde durch einen Bürgerentscheid gestoppt und die Entscheidung somit in die Hände der Bürger gelegt. Der Stadtrat hat daraufhin einen eigenen Prozess entwickelt und eine neue Stelle der Bürgerbeteiligung geschaffen, welche mit Frau Abbrederis-Simpson besetzt ist. Oberbürgermeisterin Dr. Alfons bedankt sich an dieser Stelle bei allen Beteiligten des Bürgerbeteiligungsprozesses. Sie betont, dass es heute keinerlei Diskussionen zum Thema geben wird, sondern es nur dient, die Informationen der Bürgerinnen und Bürger in Empfang zu nehmen.

Die Bürgerinnen und Bürger, Brit Schleusener, Ulrike Krebs, Malte Rausch und Fabien Zientner-Schumm gehen anhand der beiliegenden Präsentation umfangreich auf die Kernbotschaften und deren Empfehlungen des Prozesses ein.

Oberbürgermeisterin Dr. Alfons dankt den Bürgerinnen und Bürgern für ihren Vortrag und geht auf das weitere Vorgehen ein. Das Begleitteam erarbeitet einen Beschlussvorschlag. An den eben gehörten Kernbotschaften ändert sich nichts mehr. Diese werden in einen Beschlussvorschlag für die Stadtratssitzung am 21. Juli 2021 gebracht.

zum Seitenanfang

2.5. Auftragsvergabe für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20) für die Feuerwehr Lindau (B) (Bekanntgabe)

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

informativ

|

2.5 |

Sachverhalt

Der Stadtrat hat in der nicht-öffentlichen Sitzung der Auftragsvergabe für das Fahrgestell an den Bieter Daimler Truck AG Berlin, der Auftragsvergabe für den Auf- und Ausbau an den Bieter Ziegler GmbH Giengen sowie der Auftragsvergabe für die feuerwehrtechnische Beladung an den Bieter Fischer GmbH Dinkelscherben zugestimmt. Die Angebotssumme beläuft sich insgesamt auf rund 391.334 €, die Mittel stehen zur Verfügung.

Für das Los 4 Atemschutzausrüstung ist kein Angebot eingegangen. Das Los 4 ist in einem nachgelagerten Verfahren nochmals ausgeschrieben worden.

zum Seitenanfang

3. Teilnahme an Stadtratssitzungen mittels Ton-Bild-Übertragung (Hybridsitzungen)

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

beschließend

|

3 |

Sachverhalt

- Zulassung und Regelungsmöglichkeit von Hybridsitzungen:

Nach einer Änderung der Gemeindeordnung (Art 47a GO) können Stadtratsmitglieder an den Sitzungen des Stadtrats mittels Ton-Bild-Übertragung teilnehmen, soweit der Stadtrat dies in der Geschäftsordnung zugelassen hat. Der Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der abstimmenden Stadtratsmitglieder.

Der Stadtrat kann die Anzahl der in einer Sitzung zuschaltbaren Stadtratsmitglieder zahlen- oder quotenmäßig begrenzen. Er kann die Zuschaltmöglichkeit auch von weiteren Voraussetzungen abhängig machen, insbesondere von einer Verhinderung an der Teilnahme im Sitzungssaal. Bei einer Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung ist eine Teilnahme an Wahlen nicht möglich.

Der Stadtrat kann auch festlegen, ob er Hybridsitzungen nur für das Vollgremium (Stadtrat) oder auch für Ausschusssitzungen zulassen will. Er kann die Zuschalt-möglichkeit für bestimmte Beratungsgegenstände (z.B. Grundstücksangelegenheiten, Auftragsverfahren) ausschließen oder auf die öffentliche Sitzung beschränken.

Hat der Stadtrat Hybridsitzungen zugelassen, steht die Entscheidung, ob ein Stadtratsmitglied virtuell oder physisch (in Präsenz) an der jeweiligen Sitzung teilnehmen will, allein ihm zu. Will ein Stadtratsmitglied mittels Ton-Bild-Übertragung an der Sitzung teilnehmen, hat es dies der Oberbürgermeisterin vorab schriftlich oder elektronisch mitzuteilen.

Eine reine Online-Sitzung ist nicht möglich. Zumindest die Vorsitzende (Oberbürgermeisterin) muss persönlich im Sitzungssaal anwesend sein und die Sitzung von dort leiten.

Die Ermächtigung des Art. 47a GO ist (zunächst) bis Ende des Jahres 2022 befristet. In diesem Zeitraum können Hybridsitzungen erprobt werden.

- Wahrnehmbarkeit der Teilnehmer:

Die Oberbürgermeisterin und die Stadtratsmitglieder müssen sich in der Sitzung gegenseitig optisch und akustisch wahrnehmen können. In öffentlichen Sitzungen müssen per Ton-Bild-Übertragung teilnehmende Stadtratsmitglieder zudem für die im Sitzungssaal anwesende Öffentlichkeit entsprechend wahrnehmbar sein. Für diese Zwecke ist die Übertragung von Bild und Ton der an der Sitzung teilnehmenden Personen unabhängig davon zulässig, ob sie in die Übertragung einwilligen.

- Verantwortungen und Folgen:

Die Stadt hat dafür Sorge zu tragen, dass in ihrem Verantwortungsbereich die technischen Voraussetzungen für eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung während der Sitzung durchgehend bestehen. Beschränkt sich die Stadt darauf, die technische Grundausstattung mithin die Plattform (Videokonferenzsystem) zur Verfügung zu stellen und es den Stadtratsmitgliedern zu überlassen, die technischen Voraussetzungen (Hard- und Software) für sich zu beschaffen und anzuwenden, beschränkt sich der Verantwortungsbereich der Stadt auf die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Plattform und der technischen Grundausstattung im Sitzungssaal.

Kommt eine Zuschaltung aus Gründen, die nicht im Verantwortungsbereich der Stadt liegen, nicht zu Stande oder wird sie unterbrochen, hat dies keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines ohne das betroffene Stadtratsmitglied gefassten Beschlusses. Ist entweder mindestens ein Stadtratsmitglied zugeschaltet oder bestätigt ein Test, dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, dass der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Stadtratsmitglieds nicht im Verantwortungsbereich der Stadt liegt.

Fällt eine Nichtzuschaltung in den Verantwortungsbereich der Stadt, darf die Sitzung nicht beginnen oder sie ist unverzüglich zu unterbrechen. Ein Verstoß wäre unbeachtlich, wenn die zunächst nicht zugeschalteten Gemeinderatsmitglieder rügelos an der Beschlussfassung teilnehmen.

Die Klärung, in wessen Verantwortungsbereich eine eventuelle technische Störung fällt, kann zu einem verzögerten Sitzungsverlauf führen.

- Pflichten bei nicht-öffentlichen Sitzungen:

Wird eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung auch bei nicht-öffentlichen Sitzungen zugelassen, haben die zugeschalteten Stadtratsmitglieder dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen werden kann.

Fachliche Bewertung

- Entscheidungsspielraum:

Art. 46a GO eröffnet die Möglichkeit, Hybridsitzungen zuzulassen. Es obliegt der Entscheidung der Stadt, ob und wie von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird.

Hybridsitzungen stärken den Gesundheitsschutz (z.B. Corona- oder Erkältungsviren), können die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder fördern und bieten die Möglichkeit einer Teilnahme bei beruflicher oder privater Verhinderung. Hybridsitzungen sind ein Baustein im digitalen Fortschritt.

Neben den Kosten für die technische Ausstattung und die Betreuung während der Sitzung, können technische und rechtliche Probleme auftreten (Ist der Beschluss gültig?), die Sitzungsleitung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses ist aufwändiger. Technische Störungen können zu einer Unterbrechung der Sitzung führen. Das Diskussionsverhalten kann sich verändern. Die unmittelbare Interaktion, die gegenseitige Wahrnehmbarkeit und der gegenseitige Diskurs soll zwar erhalten bleiben, ist aber durch die Technik eine andere.

- Ausgestaltung der Hybridsitzungen:

Will der Stadtrat Hybridsitzungen zulassen, sollten die Möglichkeiten bei Stadtratssitzungen weitestgehend ausgeschöpft werden d.h. dies für öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen zuzulassen, keine quoten- oder zahlenmäßige Einschränkung oder die audiovisuelle Teilnahme nicht von Hinderungsgründen (z.B. Krankheit, berufliche Verhinderung) abhängig zu machen.

Die Vorbereitung und Durchführung von Hybridsitzungen ist mit einem erhöhten organisatorischen Aufwand verbunden. Bei Ausschusssitzungen könnte es wegen der geringeren Teilnehmerzahl und einer möglichen Vertretung im Verhinderungsfall bei Präsenzsitzungen verbleiben.

- Technische Umsetzung:

Bei Sitzungen in der Inselhalle wäre eine ausreichende Internetanbindung und der Einsatz eines Videokonferenz- und Präsentationssystems gewährleistet. Es müsste lediglich eine angepasste Lizenz erworben werden. Sollten Sitzungen wieder im Alten Rathaus stattfinden oder in andere Räumlichkeiten verlegt werden, müssten dort die technischen Voraussetzungen erst geschaffen werden.

Die gesetzliche Regelung erfordert nicht, dass jedes im Sitzungssaal anwesende oder zugeschaltete Mitglied stets in Großaufnahme zu sehen sein muss. Es ist ausreichend, wenn die zugeschalteten Mitglieder die Vorsitzende und die im Saal anwesenden Mitglieder mittels eine Übersichtsaufnahme optisch wahrnehmen können. Um Mitglieder im Saal bei einem Wortbeitrag einzeln im Bild zeigen zu können, bräuchte es entweder eine Extrakamera mit personeller Betreuung oder jedes Mitglied müsste an seinem Platz über sein privates Endgerät an das Videokonferenzsystem angeschlossen sein.

Über das Videokonferenzsystem wären die audio-visuell zugeschalteten Stadtrats-mitglieder auch für die im Sitzungssaal anwesende Öffentlichkeit wahrnehmbar.

Wortmeldungen, Wortbeiträge und die Abstimmung der zugeschalteten Stadtrats-mitglieder erfolgen über das Videokonferenzsystem. Es ist sowohl namentliche Abstimmung nach Aufruf, als auch Abstimmung per Handzeichen zulässig. Zusätzlich sind Abstimmungstools (z.B. im Rahmen einer Chat-Funktion) zulässig, wenn das Abstimmungsverhalten der Stadtratsmitglieder für die Sitzungsteilnehmer auf dem Bildschirm im Sitzungsaal und im Rahmen der Ton-Bild-Übertragung sichtbar gemacht wird (vgl. Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GO). Die Abstimmung nur per Handzeichen genügt den gesetzlichen Anforderungen, wenn sämtliche zugeschaltete Stadtratsmitglieder zum Zeitpunkt ihrer Stimmabgabe auf dem Bildschirm im Sitzungssaal sichtbar sind. Allerdings stellt diese Form der Abstimmung besondere Anforderungen an die Dokumentation und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses.

- Technische Störungen:

Die Stadt würde die Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung bereitstellen (Video-konferenzsystem). Bereits jetzt zahlt die Stadt den Stadtratsmitgliedern einen Geldbetrag für die Anschaffung der Hard- und Software (Technikpauschale, vgl. § 6 Abs. 3 der Haupt-satzung). Für die Anschaffung und Betreuung der Hard- und Software sind die Stadtratsmitglieder verantwortlich. Entsprechend Art. 47a Abs. 4 Satz 5 GO ist damit der Verantwortungsbereich der Stadt beschränkt. Die Nichtzuschaltung eines Stadtratsmitglieds fällt daher nicht in den Verantwortungsbereich der Stadt, wenn mindestens ein Stadtratsmitglied zugeschaltet ist oder ein Test bestätigt, dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht.

Ist die gegenseitige optische und akustische Wahrnehmbarkeit der Sitzungsteilnehmer untereinander sowie bei öffentlichen Sitzungen auch für die Saalöffentlichkeit zu Beginn einer Sitzung nicht gegeben oder entfällt sie im Verlauf einer Sitzung über einen mehr als nur unschädlichen Zeitraum, darf die Sitzung nicht beginnen bzw. ist sie unverzüglich zu unterbrechen. Es sei denn, es steht fest oder es wird vermutet, dass der Grund hierfür nicht im Verantwortungsbereich der Stadt liegt (s.o.).

Auch wenn die gegenseitige Wahrnehmbarkeit grundsätzlich durchgehend bestehen muss, ist nicht jede Störung beachtlich. Ein kurzer Bildausfall bzw. Bildstörung ist unschädlich, soweit sie die Beratung und Beschlussfassung nicht beeinträchtigt. Die Äußerungen sollen von allen anderen wahrgenommen werden können.

- Geschäftsordnung / Belehrung

Will der Stadtrat Hybridsitzungen zulassen, ist die Geschäftsordnung zu ändern. Die Stadtratsmitglieder müssen eine schriftliche Erklärung über die Belehrung insb. im Hinblick auf Datenschutz (Vertraulichkeit) und Datensicherheit abgeben.

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

|

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

|

|

|

|

|

|

|

Bei Stadtratssitzungen in der Inselhalle entstünden durch die Hybridform geringe Sachkosten (Lizenz für Plattform, Gerätemiete), jedoch ein personeller Mehraufwand für den Aufbau und die Betreuung der Plattform während der Sitzung. An anderen Sitzungsorten müssten die technischen und personellen Voraussetzungen erst geschaffen werden.

Diskussionsverlauf

Stadtrat Hummler ist der Meinung, dass noch nicht alle im 21. Jahrhundert angekommen sind und nicht jeder mit den unterschiedlichen Medien umgehen kann. Dennoch ist es für ihn sinnvoll, in diese Richtung zu gehen, aber nicht in jeder Sitzung. Mit der Technik in der Inselhalle wären Hybridsitzungen möglich.

Stadtrat Brombeiß findet, dass es vor Ort eine andere Diskussionsqualität hat.

Für Stadtrat Prof. Dr. Schöffel ist es schwer vorstellbar, wie kontrolliert werden kann, dass bei nicht-öffentlichen Beratungen tatsächlich niemand unberechtigtes dabei ist. Zudem kann man bei Diskussionen nur schwer die Reaktion seines Gegenübers erkennen.

Für Stadtrat Jöckel sind Onlinetermine zum Austausch ok, aber nicht für Sitzungen.

Auch Stadträtin Rundel spricht sich für eine Zurückstellung der Entscheidung über die Zulassung von Hybridsitzungen aus.

Beschluss

Der Stadtrat stellt die Entscheidung über die Zulassung von Stadtratssitzungen in Hybridform zunächst zurück.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 27, Dagegen: 3

zum Seitenanfang

4. Erlass einer Verordnung zur 1. Änderung der Rechtsverordnung der Stadt Lindau (Bodensee) über Verkaufsoffene Sonntage vom 31. März 2021

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

beschließend

|

4 |

Sachverhalt

Die Stadt Lindau (B) hat mit Rechtsverordnung vom 31. März 2021 vier verkaufsoffene Sonntage für das Jahr 2021 festgesetzt, u.a. aus Anlass der in Lindau stattfindenden Bayerischen Gartenschau in Verbindung mit dem Lindauer Kunsthandwerkermarkt (festgesetzte Marktveranstaltung).

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Kunsthandwerkermarkt an Pfingsten nicht stattfinden, weshalb dieser von der Veranstalterin auf das Wochenende 3./4. Juli 2021 verschoben wurde. Der ausgefallene verkaufsoffene Sonntag, welcher im Kontext der beiden o.g. Ereignisse stattgefunden hätte, soll ebenfalls am Sonntag, 4. Juli 2021, durchgeführt werden.

Fachliche Bewertung

Gemäß § 14 Abs. 1 Ladenschlussgesetz des Bundes (LadSchlG) dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen, bei denen erhebliche Besucherzahlen erwartet werden, an höchstens vier Sonn-/Feiertagen im Jahr (à max. 5 Stunden) geöffnet sein, wenn diese Tage von der Gemeinde durch Rechtsverordnung freigegeben werden. Eine Sonntagsöffnung setzt einen räumlichen Bezug zur konkreten anlassgebenden Veranstaltung voraus (BVerwG, Urteil vom 11.11.2015, Az 8 CN 2.14).

Aus Anlass der „Bayerischen Gartenschau in Verbindung mit dem Lindauer Kunsthandwerkermarkt“ sind große Besucherströme zu erwarten. Die Gartenschau in Lindau stellt eine Attraktion dar, die viele Tagesgäste aus dem näheren Umland anzieht. Am ersten Juliwochenende befinden sich zudem bereits sechs Bundesländer in den Sommerferien, so dass angesichts dieser Tatsache sowie der corona-bedingten, schon letztes Jahr zu Tage getretenen Beliebtheit von „Urlaub im Inland“, insbesondere am Bodensee, mit beträchtlichen Besucherströmen zu rechnen ist. Der traditionelle Kunsthandwerkermarkt ist ebenfalls ein beliebter Anziehungspunkt für Besucher. Dies rechtfertigt die Festsetzung eines verkaufsoffenen Sonntags am 4. Juli 2021.

Die zulässige Zahl von insgesamt 4 verkaufsoffenen Sonntagen wird dabei nicht überschritten.

Diskussionsverlauf

Die Leiterin des Bürger- und Rechtsamtes, Frau Bohnert, weist darauf hin, dass der Beschlussvorschlag dahingehend geändert werden muss, dass es 1. Änderungsverordnung zur Rechtsverordnung der Stadt Lindau (Bodensee) über Verkaufsoffene Sonntage vom 31. März 2021 heißt.

Beschluss

Der Stadtrat beschließt die als Anlage 1 beigefügte 1. Änderungsverordnung zur Rechtsverordnung der Stadt Lindau (Bodensee) über Verkaufsoffene Sonntage vom 31. März 2021.

1. Änderungsverordnung zur Rechtsverordnung der Stadt Lindau (Bodensee) über verkaufsoffene Sonntage vom 31. März 2021

vom ….(Ausfertigungsdatum einfügen)

Die Stadt Lindau (Bodensee) erlässt auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch Artikel 430 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) in Verbindung mit § 12 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22), zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Juni 2021 (BayMBl. S. 382), folgende Rechtsverordnung:

§ 1

Die Rechtsverordnung der Stadt Lindau (Bodensee) über verkaufsoffene Sonntage vom 31. März 2021 wird wie folgt geändert:

In § 1 wird der Satzbestandteil "am Sonntag, dem 23.05.2021 anlässlich des Lindauer Kunsthandwerkermarktes (festgesetzte Marktveranstaltung) in Verbindung mit der Bayerischen Gartenschau" ersetzt durch den Satzbestandteil "am Sonntag, dem 04.07.2021 anlässlich des Lindauer Kunsthandwerkermarktes (festgesetzte Marktveranstaltung) in Verbindung mit der Bayerischen Gartenschau“.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Lindau (Bodensee) in Kraft.

Stadt Lindau (Bodensee), den ..........

gez. Dr. Claudia Alfons

Oberbürgermeisterin

Abstimmungsergebnis

Dafür: 30, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

5. Aktualisierung der Satzung für die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Lindau (Bodensee) (Hundesteuersatzung)

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Finanzausschuss (Stadt Lindau)

|

2. Sitzung des Finanzausschusses

|

17.05.2021

|

ö

|

beratend

|

8 |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

beschließend

|

5 |

Sachverhalt

Die Stadt Lindau (B) erhebt seit über 40 Jahren eine Jahressteuer für das Halten eines Hundes oder mehrerer Hunde.

Die Hundesteuersatzung der Stadt Lindau (B) wurde dreimal angepasst und existiert in der jetzigen Form seit 2013. Das bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat nach knapp 40-jähriger Wartezeit eine neue Mustersatzung veröffentlicht, deren Text hier als Grundlage für die aktualisierte Fassung der Hundesteuersatzung der Stadt Lindau (B) dienen soll. Bei der beigefügten Satzung handelt es sich um einen Neuerlass.

- Hundesteuer in Lindau

- Aktuelle Situation

Die jährliche Hundesteuer der Stadt Lindau (B) beträgt z.Zt. für den ersten Hund 90,- €, für jeden weiteren Hund 130,- €. Für den ersten gehaltenen Kampfhund (Definition nach der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit des Bayerischen Innenministeriums) beträgt die Hundesteuer 1.080,- €, für jeden weiteren Kampfhund 1.560,- €. Es gibt in der Stadt Lindau (B) die Möglichkeit nach Vorlage eines sog. Negativzeugnisses für den jeweiligen Kampfhund die Steuer auf den regulären Betrag i.H.v. 90,- € zu reduzieren.

Im Vergleich der Höhe der Hundesteuer zu den angrenzenden Gemeinden lässt sich feststellen, dass sich Lindau hier bereits im oberen Rahmen bewegt:

|

Gemeinde

|

01. Hund

|

02. Hund

|

Kampfhund

|

sonstiges

|

|

Lindau

|

90,- €

|

130,- €

|

1.080,- €

|

weiterer Kampfhund: 1.560,- €

|

|

Achberg

|

49,- €

|

98,- €

|

|

|

|

Bodolz

|

60,- €

|

|

500,- €

|

|

|

Friedrichshafen

|

92,- €

|

doppelter Satz

|

|

|

|

Kressbronn

|

96,- €

|

192,- €

|

|

Zwingersteuer: 288,- €

|

|

Langenargen

|

96,- €

|

192,- €

|

|

Zwingersteuer: 288,- €

|

|

Lindenberg

|

70,- €

|

150,- €

|

800,- €

|

jeder weitere Hund: 240,- €

|

|

Meersburg

|

96,- €

|

192,- €

|

|

|

|

Nonnenhorn

|

100,- €

|

130,- €

|

1.200,- €

|

|

|

Oberstaufen

|

80,- €

|

150,- €

|

|

jeder weitere Hund: 200,- €

|

|

Oberstdorf

|

80,- €

|

170,- €

|

500,- €

|

jeder weitere Hund: 220,- €

|

|

Sigmarszell

|

50,- €

|

100,- €

|

700,- €

|

jeder weitere Hund: 200,- €

|

|

Stiefenhofen

|

60,- €

|

100,- €

|

400,- €

|

|

|

Überlingen

|

98,- €

|

196,- €

|

|

|

|

Wasserburg

|

52,- €

|

75,- €

|

500,- €

|

3. und weitere Hunde: 100,- €

|

|

Weiler Simmerberg

|

60,- €

|

100,- €

|

1.000,- €

|

weiterer Hund: 150,- €

weiterer Kampfhund: 1.500,- €

|

In Lindau gibt es Steuerbefreiungen für die Haltung von Hunden, die z.B. als Rettungshunde oder Begleithunde für behinderte Personen gehalten werden oder aus dem Tierheim Lindau übernommen werden.

Weiterhin existiert bisher die Möglichkeit die Hundesteuer um 50 % zu reduzieren, unter der Voraussetzung, dass der Hund in Einöden oder Weiler gehalten wird.

- Höhe der Hundesteuer

Der Finanzausschuss empfiehlt folgende Höhe und Staffelung (Beschluss vom 17.05.2021):

Erster Hund: 100,- €

Zweiter Hund: 196,- €

Erster Kampfhund: 1.200,- €

Zweiter Kampfhund: 2.352,- €

Die Steuerabteilung macht darauf aufmerksam, dass die Höhe der Hundesteuer nach Rechtsprechung den Haltungsaufwand nicht übersteigen darf. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) stellt hierzu klar, dass eine „erdrosselnde Wirkung“ vorliegt, wenn die Hundesteuer den durchschnittlichen sonstigen Aufwand für das Halten eines Kampfhundes deutlich übersteigt.

- Verwaltung Hundesteuer

Die Verwaltung der Hundesteuer in der Stadt Lindau (B) übernimmt die Steuerabteilung, die nicht nur die jeweilige Hundesteuer festsetzt bzw. aufhebt, sondern auch eine Hundesteuermarke je Hund kostenlos ausgibt und diese verwaltet.

In Lindau wurden in 2020 882 Hunde steuerlich erfasst, davon sechs Kampfhunde (alle mit Negativzeugnis). Eine Steuerbefreiung erhielten in 2020 sieben Hunde.

- Mustersatzung

Die hier vorgelegte Satzung orientiert sich an der sog. Mustersatzung für die Erhebung einer Hundesteuer.

Die Satzung wurde in Abstimmung mit dem Rechtsamt formuliert und entspricht weitestgehend der aktuellen Mustersatzung, jedoch mit der Einführung der Steuerermäßigung für Therapiehunde sowie der Erhebung von Gebühren bei der Ausgabe einer Ersatzhundesteuermarke.

Als Anpassung zur Vorgängersatzung wird nun davon abgesehen (wie auch in der Mustersatzung), eine Steuerermäßigung für Kampfhunde bei Vorlage eines sog. Negativzeugnisses zu ermöglichen.

Fachliche Bewertung

- Abweichungen von der Mustersatzung

- Therapie- und Begleithunde

Im Sommer 2020 erreichten die Steuerabteilung vereinzelte Anfragen bezüglich Hundehaltung und Steuererhebung bei sog. Therapiehunden und Begleithunden. Diese Hunde erhalten eine spezielle Ausbildung und werden als Begleithunde von Pflegekräften eingesetzt oder aber auch zur Unterstützung von medizinischen Behandlungen (Heilpädagogik, Psycho-, Physiotherapie).

Bei der Haltung von Therapiehunden sowie Begleithunden kann eine Steuerermäßigung auf Antrag mit geeigneten Nachweisen möglich sein, hier stehen keine rechtlichen Bedenken entgegen.

- Einführung Dauerverwaltungsakt

Die Einführung eines Steuerbescheides, der für mehrere Jahre gültig ist (bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheides) bedeutet für die Steuerabteilung einen geringeren Verwaltungsaufwand.

- Negativzeugnis Kampfhunde

- Entfall Negativzeugnis

Im Gegensatz zur Vorgängersatzung ist die Möglichkeit der Steuerermäßigung bei Vorlage eines sogenannten Negativzeugnisses für Kampfhunde nicht mehr vorhanden. Dies entspricht der Mustersatzung.

- Stellungnahme Ordnungsamt

Ob ein Wegfall der Möglichkeit der Vorlage des Negativzeugnisses auch Vorteile für die öffentliche Sicherheit aufweist, wurde mit dem Ordnungsamt erörtert.

Hierzu hat die Abteilung 322 Öffentliche Sicherheit und Ordnung wie folgt schriftlich Stellung genommen:

„Nachdem in den umliegenden Gemeinden für Kampfhunde, trotz bestehendem Negativzeugnis, keine Steuerermäßigung gewährt wird, wäre es sinnvoll gleichermaßen keine Steuerermäßigung zu gewähren, um im Stadtgebiet Lindau keinen besonderen Anreiz für eine Kampfhundehaltung zu schaffen.

Da die Hundesteuer zu den örtlichen Aufwandsteuern zählt, die auch einen Lenkungszweck verfolgen dürfen, wäre dadurch die Möglichkeit gegeben die Haltung von Hunderassen und Gruppen von Hunden, sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden, welche unter § 1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannt sind, aus dem Gemeindegebiet zurückzudrängen.

Ein positiver Wesenstest, welcher Voraussetzung für das „Negativzeugnis“ ist, bescheinigt für den Einzelfall, dass es sich bei dem Kampfhund der Kat. II um einen Kampfhund handelt, welcher keine gesteigerte Aggressivität oder Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aufweist. Dabei kann ein solcher Wesenstest lediglich Momentaufnahmen bewerten. Die abstrakte Gefährlichkeit der Kampfhunderasse (wie z.B. Beißkraft, Körpergewicht etc.) bleibt jedoch trotzdem bestehen. Insoweit könnte die höhere Besteuerung von Kampfhunden und die damit verbundene Lenkungswirkung aus sicherheitsrechtlichen Aspekten befürwortet werden.

Dennoch wäre die Steuerbefreiung/-ermäßigung für Kampfhunde, welche als Rettungshunde für den Zivil-/Katastrophenschutz oder Rettungsdienst eingesetzt sind oder gar als Assistenzhund gehalten werden, durchaus zu befürworten, da diese Hunde über einen längeren Zeitraum ausgebildet und geprüft sind, so dass dort von einem geringeren Gefahrenpotential ausgegangen werden kann. Diese Hunde kommen im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes oder dem Rettungsdienst der Allgemeinheit zu Gute.

Soweit es sich bei einem Kampfhund um einen sogenannten Assistenzhund handelt und dieser für die entsprechende Person unentbehrlich ist, wäre dies eine schöne Geste gesundheitlich benachteiligte Bürgerinnen und Bürger finanziell zu entlasten, da in diesem Bereich die Lenkungswirkung entbehrlich erscheint.“

Weder dem Ordnungsamt noch der Steuerabteilung ist zurzeit ein Kampfhund in Lindau bekannt, der als Assistenz- bzw. Rettungshund ausgebildet wurde bzw. wird. Sollte jedoch diese Konstellation gegeben sein, ist eine Steuerbefreiung aufgrund der Ausbildung und des Einsatzes des Hundes vorgesehen.

Dies stimmt nicht mit der Mustersatzung überein, es bleibt – wie bereits vom Ordnungsamt beschrieben – bei der Feststellung, dass bei Assistenz- und Rettungshunden der soziale Einsatz des Tieres steuerliche Gesichtspunkte überwiegen sollte.

- Hundesteuermarke

Bei dem Tragen der Hundesteuermarke durch den Hund nach Verlassen der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes handelt es sich um eine Kennzeichnung von „Gegenständen“, wie in Artikel 16 Nr. 2 des bayerischen Kommunalabgabengesetzes aufgeführt. (Für Tiere sind nach § 90a BGB die für Sachen geltenden Vorschriften anwendbar).

Bei Verlust der Hundesteuermarke ist zur Deckung des Verwaltungsaufwandes und der Materialkosten bei Ersatz eine Gebühr i.H.v. 5,- € vorgesehen. Da die Hundesteuermarken aufgrund des verwendeten Materials in ihrer Beschaffenheit gerade bei langjähriger Nutzung abgenutzt bzw. beschädigt sein können (und damit nicht mehr lesbar sind), wird vorgeschlagen, dass hier ein kostenloser Austausch durch die Steuerabteilung stattfindet.

Finanzielle Auswirkungen

Die Höhe der Einnahmen durch die Hundesteuer betrug in 2020 ca. 83.000,- €, durch den Wegfall der Möglichkeit der Vorlage eines Negativzeugnis erhöhen sich die Einnahmen um ca. 4.000,- €.

Diskussionsverlauf

Stadtrat Müller ist gegen den Beschlussvorschlag.

Auch Stadträtin Rundel spricht sich gegen die vorgeschlagene Höhe aus.

Beschluss

Der Stadtrat beschließt den als Anlage beigefügten Entwurf

„Satzung für die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Lindau (Bodensee)

(Hundesteuersatzung)“

als Satzung.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 24, Dagegen: 5

zum Seitenanfang

6. Einführung einer Gebührenpflicht für Motorradstellplätze auf der Insel

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

beschließend

|

6 |

Sachverhalt

- Vorgeschichte

In der Vergangenheit wurde in Lindau bereits über die Einführung einer Gebührenpflicht für Motorradstellplätze (inkl. Roller und Mopeds) debattiert. Im Hauptausschuss im März 2017 schlug die Verwaltung dem Gremium vor, eine Gebührenpflicht einzuführen. Als Grund wurde hierfür wurde damals angebracht, dass Motorräder grundsätzlich nicht von einer Gebührenpflicht befreit sind und von einer Gebührenerhebung lediglich abgesehen werde, weil die Befestigung des Parkscheins häufig Probleme bereite. Allerdings könne die Gebührenpflicht dazu führen, dass Motorräder verstärkt in Seitenbereiche und auf Gehwege oder andere Ecken der Insel ausweichen. Dies müsste wiederum durch die KVÜ geahndet werden. Daraufhin wurde die Verwaltung beauftragt, die Einführung von Parkgebühren für Motorradfahrer nochmals näher zu prüfen. In der Hauptausschusssitzung im Juli 2017 wurde hierauf nochmals die Einführung einer Gebührenpflicht vorgeschlagen; der Beschluss hierüber wurde jedoch erneut vertagt. In weiteren Stadtratssitzungen zur notwendigen Beseitigung der Motorradstellplätze am Sina-Kinkelin-Platz und – auch in Folge – über diverse Ersatzstandorte auf der Insel wurde lediglich über Standortmöglichkeiten diskutiert.

- Aktuelle Entwicklung

Vor der erneuten Behandlung der Motorradstellplätze im Stadtrat am 28.10.2020 stellte die Bunte Liste folgenden Antrag: „Ergänzend zum TOP Ö4 der Stadtratssitzung am 28. Oktober 2020 zur Einrichtung von Motorradstellplätzen beantragt die Bunte Liste, für Motorradstellplätze auf der Insel Parkgebühren zu erheben.“ Zur Begründung wurde angebracht, dass für Motorräder als Kraftfahrzeuge grundsätzlich eine Parkgebühr erhoben werden kann. Außerdem würde bei der Parkraumbewirtschaftung generell durch ansteigende Tarife bei zunehmender Zentrumsnähe angestrebt, dass die Fahrzeuge möglichst peripher abgestellt werden. Hierdurch werde eine Reduzierung von Verkehr, Lärm- und CO2-Emissionen erreicht. Außerdem sei der knappe Raum im Zentrum etwas weniger umkämpft. Analog zu der Parkraumbewirtschaftungspraxis für PKW müsse daher bei zentrumsnahen Stellplätzen für Motorräder auch eine Parkgebühr erhoben werden. Weil die CO2-Emissionen vergleichbar hoch wie bei PKW’s seien – die Lärmemissionen sogar noch höher – bietet es sich an, dieselben Tarife wie für PKW zu verwenden.

Daraufhin beauftragte der Stadtrat am 28.10.2020 die Stadt, den Antrag der Bunten Liste zu prüfen und aufzuarbeiten.

Fachliche Bewertung

- Verkehrsrechtliche Betrachtung

- Rechtliche Voraussetzungen für eine Gebührenerhebung

Von einer durch Parkscheinautomat angeordneten Gebührenpflicht auf Grundlage des § 13 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung (StVO) sind alle Arten von Kfz erfasst. Demnach darf an einem Parkscheinautomaten nur mit einem Parkschein, der am oder im Fahrzeug gut sichtbar angebracht sein muss, für die Dauer der zulässigen Parkzeit gehalten werden.

Damit wäre die Einführung von Parkgebühren für Motorräder rechtssicher möglich. Eine Anbringung des Parkscheins könnte beispielsweise mittels Klebestreifen erfolgen – sofern zur Hand. Eine Erfüllung der Gebührenpflicht könnte bei verlorenen oder gestohlenen Parkscheinen durch die Aufbewahrung des Kontrollabschnitts im Nachgang bewiesen werden. Unkompliziert wäre auch die Möglichkeit des Handyparkens umsetzbar.

Nach der Verwaltungsvorschrift zu § 13 StVO sind Parkscheinautomaten aber vor allem dort anzuordnen, wo kein ausreichender Parkraum vorhanden ist und deshalb erreicht werden muss, dass möglichst viele Fahrzeuge nacheinander für möglichst kurze und genau begrenzte Zeit parken können. Die Einführung einer Gebührenpflicht kann auf Grund der zwischenzeitlichen Erkenntnis, dass die eigentlich für Motorräder angedachten 38 Stellplätze am Karl-Bever-Platz P3 weniger als erwartet in Anspruch genommen werden und allenfalls in der Hochsaison einmal ausgelastet sind, letztlich nicht mehr uneingeschränkt empfohlen werden. Hierfür kämen demnach tatsächlich eher nur die Motorradstellplätze auf der Insel unmittelbar vor der Altstadt im Bereich „Auf dem Wall“ in Betracht (8 im Bestand und akt. Erweiterung um weitere 13 Stellplätze).

Von diesen 21 Stellplätzen aus könnten kurze Ausflüge und Erledigungen auf der Insel bequem erledigt werden. Gleichzeitig sollten im dortigen Bereich aber auch Stellplatzmöglichkeiten für Motorräder von Inselbewohnern angeboten werden, da die nächsten Stellplätze erst am Reichsplatz zur Verfügung stehen.

- Ausdehnung der Bewirtschaftungszone

Aus Sicht der Verwaltung ist es bei einer Gebührenerhebung unumgänglich, die Parkplätze ordnungsgemäß und auch für Auswärtige deutlich als solche erkennbar zu kennzeichnen. Eine „inoffizielle“ Ausweisung ohne Beschilderung widerspricht einer Gebührenpflicht, denn gerade diese soll eine Fluktuation erreichen. Daher sollten die nur für Einheimische am Kleinen See zur Verfügung gestellten Motorradstellplätze beim BRK weiterhin nicht beschildert / in eine Gebührenpflicht einbezogen werden.

- Grundsätzliche Vor- und Nachteile einer Gebührenpflicht

- Vorteile

Für die Einführung der Gebührenpflicht auf der Insel im Bereich „Auf dem Wall“ in Kombination mit einer etwaigen Höchstparkdauer von 90 Minuten sprechen grundsätzlich folgende Aspekte:

- Die Gebührenpflicht für Motorräder im Bereich „Auf dem Wall“ würde vielleicht einen Teil der Motorradfahrer dazu bewegen, doch eher auf dem Karl-Bever-Platz zu parken.

- Der im Bereich „Auf dem Wall“ eher knapp bemessene Parkraum wird – je nach Festlegung einer Höchstparkdauer – durch eine höhere Fluktuation auf den Stellplätzen besser genutzt. Ein „Dauerabstellen“ der Motorräder wird unterbunden. Besucher, die nur kurz auf der Insel verweilen möchten, erhalten die Möglichkeit, die Parkplätze für kurze Zwischenstopps in direkter Inselnähe zu nutzen.

- Nachteile

Gegen die Einführung einer Gebühr für die Motorradfahrer sprechen folgende Gesichtspunkte:

- Es besteht die Gefahr, dass eine Gebührenerhebung für Motorradfahrer angesichts der allgemeinen Verwaltungspraxis gebührenfreier Motorradstellplätze in der Umgebung nicht akzeptiert wird. So ist es in den meisten Städten Deutschlands Praxis, das Motorradstellplätze kostenlos zur Verfügung gestellt werden, so z.B. in der näheren Umgebung auch in Kempten, Ravensburg, Wangen, Friedrichshafen.

In Konsequenz der mangelnden Akzeptanz der Gebührenpflicht könnte ein häufigeres verbotswidriges Abstellen der Motorräder in Ecken, an Fahrradständern und auf Gehwegen zu beobachten sein wird.

- Die Gebührenpflicht könnte dazu führen, dass der eine oder andere Motorradfahrer dann womöglich auf den PKW umsteigt und somit der ohnehin knappe Parkraum weiterhin strapaziert wird.

- Die Festlegung einer Höchstparkdauer erhöht zwar den Umschlag vor Ort, damit einhergehend aus immissionschutzrechtlicher Sicht aber auch wieder die Zahl der an-/abfahrenden Motorräder.

- Der KVÜ entsteht durch die Kontrolle der Parkscheine und von Falschparkern ein zusätzlicher Mehraufwand. Der Mehraufwand wäre auch beim Innendienst zu erwarten, da ein häufiger Verlust der Parkscheine durch Ablösen vom Motorrad durch die Witterungsverhältnisse oder durch „Diebstahl“ zu erwarten ist.

- Gebührenhöhe

Entsprechend des Antrags der Bunten Liste soll für die Motorradstellplätze die volle Gebühr in gleicher Höhe wie für PKW-Stellplätze erhoben werden (derzeit 2,20 Euro pro Stunde). Begründet wird dies mit dem laut Antrag gleichen bzw. teilweise höheren CO2- Emissionsausstoß bzw. den noch höheren Lärmemissionen.

CO2-Ausstoß bzw. Lärmemissionen können aber nicht Bemessungsgrundlage für die Höhe von Parkgebühren sein; diese ergibt sich gegebenenfalls hinsichtlich der Nutzung / Wertigkeit des begrenzten öffentlichen Raums.

Die Verwaltung gibt zu bedenken, dass bei gleicher Tarifhöhe Motorradfahrer auf Parkplätze im Inselkern ausweichen könnten, die eigentlich für PKW vorgesehen sind. Dies wäre bei entsprechend fehlender Einschränkung der Parkflächen nur auf PKW auch zulässig. Es wäre dann zu befürchten, dass einige PKW-Parkplätze zukünftig von Motorradfahrern belegt würden, was angesichts der Knappheit des Parkraums auf der Insel nicht zu befürworten wäre. Weiterhin ist der Platzbedarf bei einem Motorradparkplatz wesentlich geringer als bei einem PKW-Parkplatz. Es würde daher dem allgemeinen Verständnis zuwiderlaufen, wenn für Motorräder dieselbe Parkgebühr wie für PKW verlangt würde.

- Höchstparkdauer

Da der Parkraum auf der Insel eine knappe Ressource ist, sollte ggf. die Festlegung einer Höchstparkdauer angedacht werden. Die Verwaltung schlägt für den Bereich „Auf dem Wall“ deshalb eine maximale Höchstparkdauer von 90 Minuten mit Parkscheibe vergleichbar den Regelungen für Pkw vor. Der Markt bietet derartige Möglichkeiten für Motorradfahrer an:

Bewohner der Insel können Ausnahmegenehmigungen erwerben.

Außerdem sollte ein Teil der Motorradstellplätze nur für E-Roller ausgewiesen werden. Das Thema „Stellplätze für E-Roller“ soll in der nächsten Hauptausschusssitzung behandelt werden.

- Kosten

Im Bereich der neu geplanten Motorradstellplätze auf der Insel ist bereits ein Parkscheinautomat vorhanden. Dieser müsste lediglich auf die neue Gebühr umprogrammiert werden. Außerdem müsste der Tarif beim Handyparken erfasst werden. Des Weiteren muss die Beschilderung entsprechend ergänzt und angepasst werden. Es wäre mit Kosten i.H.v. ca. 400 - 500 Euro zu rechnen.

Diskussionsverlauf

Stadtrat Brombeiß spricht sich gegen die Einführung von Parkgebühren für Motorräder / Roller aus. Er führt aus, dass hier auch viele Jugendliche, die einen Roller besitzen, ihr Taschengeld hierfür ausgeben müssten. Zudem würde die Insel als Lehrstellenort an Attraktivität verlieren.

Stadtrat Müller findet, dass der Aufwand für die Einführung einer Parkgebührenpflicht zu hoch ist. Er sieht vielmehr in jedem Rollerfahrer, der auf die Insel fährt, einen Autofahrer weniger. Andere Städte haben auch keine Parkgebührenpflicht für Motorräder, Lindau sollte hier nicht einzigartig sein. Vielmehr würden die Roller dann an anderen Stellen abgestellt werden.

Stadtrat Prof. Dr. Schöffel lobt die gute Vorlage der Verwaltung.

Stadtrat Obermayr spricht sich für die Einführung der Parkgebührenpflicht aus. Zudem merkt er an, dass der Platz Auf dem Wall nicht geeignet ist, um Motorräder abzustellen.

Der Leiter der Polizeiinspektion Herr Steur berichtet, dass es für Motorräder grundsätzlich nicht verboten ist, sich auf einen Parkplatz zu stellen und ein Parkticket zu lösen. Durch ein Zusatzschild könnte dies verhindert werden. Das Problem aus Sicht der PI ist, dass sich der Parkschein am Motorrad schwieriger anbringen lässt und zum Nachweis der Abriss aufbewahrt werden müsste.

Für Stadtrat M. Kaiser ist dies ein Zeichen der analogen Welt, welches durch Handyparken einfach zu lösen ist.

Beschluss

Der Antrag der Bunten Liste wird abgelehnt.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 23, Dagegen: 7

zum Seitenanfang

7. Fixe Sperrpfosten in den Seitengassen der Fußgängerzone / Maximilianstraße

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

beschließend

|

7 |

Sachverhalt

Die fixen Sperrpfosten in den Seitengassen waren bereits Bestandteil der Planung der Freien Wähler, welche im September 2018 unter der Überschrift „Autofreie Fußgängerzone“ den Antrag auf Errichtung versenkbarer Poller in der Fußgängerzone (und am Hafen) beantragten. Vorschlag u.a.: „Nicht benötigte Zufahrten werden mit Sperrpfosten oder Kübeln gesperrt.“ Hierüber fand auch im Gasthof Stift eine Informationsveranstaltung der Freien Wähler statt.

Beim Baubeschluss im Werkausschuss der GTL am 12. Februar 2020 über die Installation versenkbarer Poller in der Maximilianstraße und der Cramergasse wurden die fixen Pfosten zwar nicht explizit erwähnt bzw. beschlossen; diese waren jedoch seitens der Verwaltung als logische Konsequenz der Schließung sonst verbleibender „Schlupflöcher“ in die Fußgängerzone bereits eingeplant. Die bauliche Umsetzung der versenkbaren Poller erfolgte im Frühjahr 2021.

Im Hauptausschuss am 04. Mai 2021 wurden allgemeine Informationen zur Fußgängerzone als solche sowie maßgebliche Genehmigungszahlen zur Maximilianstraße beschrieben und die künftigen Regelungen bezüglich der notwendigen Ausnahmegenehmigungen beschlossen. Der Vorlage war ein Plan beigefügt, aus der die Position von festen Pfosten in den Seitengassen mittels gelber Punkte hervorging. Im Text der Vorlage wurde die Installation der festen Pfosten an verschiedenen Stellen vorausgesetzt.

Bei einer Bürgerbeteiligung wegen der fixen Sperrpfosten in der Krummgasse in Anwesenheit von Bewohnern, Gewerbetreibenden und Stadträten am 30. April 2021 wurden diese teilweise als kritisch bewertet. Nachdem in der Sitzungsvorlage kein expliziter Beschlussvorschlag zur sofortigen Anbringung der festen Pfosten enthalten war, wurden die fixen Sperrpfosten in der Hauptausschusssitzung am 04. Mai 2021 sicherheitshalber noch einmal ausdrücklich andiskutiert und hierzu eine Beschlussfassung angeregt. Die namentlich geforderte Abstimmung ergab ein Ergebnis von 9:4 für die fixen Sperrpfosten in den Seitengassen.

Im Nachgang stellten verschiedene Stadträte gemeinsam den Antrag, den Beschluss (nur) hinsichtlich dieser fixen Sperrpfosten im Stadtrat nochmals nachprüfen zu lassen.

Die Inbetriebnahme der versenkbaren Poller erfolgte am 14.06.2021.

Fachliche Bewertung

- Fixe Sperrpfosten in den Seitengassen

Eine Fußgängerzone ist eine Verkehrsfläche, auf der Fußgänger ein ausschließliches Nutzungsrecht gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern haben. Hierbei handelt es sich demnach um einen geschützten Bereich, in welchem die Fußgänger außerhalb der Lieferzeiten das Vertrauen haben dürfen, auf keinen bzw. nur gelegentlichen Fahrzeugverkehr zu treffen. Um den Schutzbereich der Fußgängerzone in der Maximilianstraße herzustellen, soll der Fahrzeugverkehr weitestgehend ausgeschlossen werden.

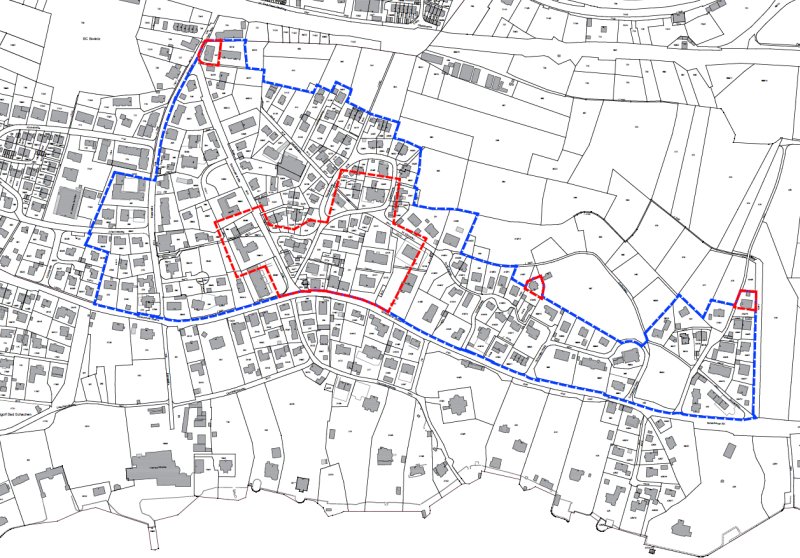

Durch die Inbetriebnahme der versenkbaren Poller inklusive der notwendigen Ampeln soll gewährleistet werden, dass nach der Lieferzeit keine Lieferfahrzeuge mehr von der Zeppelinstraße aus in die Fußgängerzone einfahren. Je nach Größe der Lieferfahrzeuge ist es bei ausschließlicher Sperrung dieser Zufahrt derzeit jedoch möglich, nach Ende der Lieferzeit durch eine der vielen Seitengassen in die Maximilianstraße einzufahren. Selbst größere Lieferfahrzeuge könnten dann z.B. über den Paradiesplatz und die Schafgasse weiterhin relativ problemlos unberechtigt in die Maximilianstraße einfahren. Um dies zu unterbinden und den Schutzbereich der Fußgängerzone sicherzustellen, ist die Installation von fixen Sperrpfosten in den Seitengassen vorgesehen. Nachdem die Pfosten bereits im Bestand vorhanden sind, das Ausfahren mittels Kontaktschleife vor dem versenkbaren Poller in der Cramergasse jederzeit möglich ist und auf die Belange der Bewohner/innen und anderen Einfahrtsberechtigten durch Ausnahmeregelungen und durchdachte Positionierung der festen Pfosten hinreichend Rechnung getragen wird, besteht aus Sicht der Verwaltung keine Notwendigkeit einer schrittweisen sukzessiven Etablierung des Poller- und Pfostensystems. Dies kann vielmehr im Sinne einer effektiven Verhinderung der Einfahrt von Fahrzeugen nunmehr simultan eingeführt werden. Im Folgenden soll daher zur Nachvollziehbarkeit das beschlossene Regelungsregime sowie die genaue Ortsplanung der festen Pfosten dargestellt werden:

Gemäß des Hauptausschussbeschlusses vom 04.05.2021 gelten künftig folgende Regelungen:

- Bewohner/innen können für ein notwendiges Be- und Entladen außerhalb der Lieferzeiten wie gehabt telefonisch Ausnahmegenehmigungen beantragen und erhalten sodann eine PIN für das Ansteuern des Einfahrtspollers. Um den bürokratischen Aufwand gering zu halten, wird ein PIN mit mehrmaliger Berechtigung ausgegeben, so dass gegebenenfalls auch außerhalb der Servicezeiten der Stadtverwaltung (z.B. Notfall) kurzfristig eingefahren werden kann.

- Handwerker, Umzugsfirmen und sonstige Gewerbetreibende, die außerhalb der Lieferzeiten einfahren wollen, müssen weiterhin rechtzeitig vorab schriftlich mit Begründung eine Ausnahmegenehmigung bei der Straßenverkehrsbehörde beantragen.

- Gehbehinderte oder gebrechliche Patienten der Arztpraxen in der Fußgängerzone sowie Taxen, die gehbehinderte oder gebrechliche Personen transportieren, erhalten bei vorheriger Anmeldung einen PIN zur Ansteuerung der Poller.

- Gäste von Ferienwohnungen können künftig nur noch innerhalb der Lieferzeiten in die Maximilianstraße und Cramergasse einfahren; eine Ausfahrt ist über die Kontaktschleife vor den Pollern jederzeit möglich.

Die Zufahrt für Rettungsdienste ist dauerhaft gewährleistet, da diese über verschiedene Einfahrtsmöglichkeiten verfügen: Dreikantschlüssel, PIN oder telefonische Ansteuerung.

Die festen Sperrpoller in den Seitengassen würden so platziert, dass private Stellplatzinhaber weiterhin von der Grub und der Ludwigstraße aus einfahren können und möglichst nur ein Pfosten pro Seitengasse installiert werden muss bzw. möglichst kurze Strecken zum rückwärts Ausfahren entstehen.

Dies stellt sich wie folgt dar:

- Schafgasse: Einbau von 2 Pfosten nach dem Hotel Engel, damit hier weiterhin die Liefertätigkeit über Paradiesplatz / Schafgasse abgewickelt werden kann.

- Schneeberggasse: Einbau ca. nach Hausnummer 4, damit die privaten Stellplätze weiterhin angefahren werden können.

- Bürstergasse: Einbau ca. Höhe Hausnummer 3 / 8, damit die privaten Stellplätze weiterhin angefahren werden können.

- Bindergasse: Einbau ca. zwischen Hausnummer 7 und 9, damit nur zwei Pfosten verwendet werden müssen und die Einfahrt eines Genehmigungsinhabers gewährleistet bleibt.

- Salzgasse: Einbau ca. Höhe Hausnummer 2 neben Rathaus-Café, damit nur ein Pfosten gesetzt werden muss.

- Rechts vom Alten Rathaus zum Bismarckplatz ein Pfosten

- Links vom Alten Rathaus zum Bismarckplatz ein Pfosten

- Krummgasse: Einbau ca. Höhe Hausnummer 3, damit die privaten Stellplätze weiterhin über die Maximilianstraße angefahren werden können. Eine Einfahrt über die Ludwigstraße ist aufgrund der Schleppkurven in die privaten Garagen nicht möglich.

- Vordere Metzgergasse: Einbau ca. zwischen Hausnummer 4 und 6, damit die privaten Stellplätze weiterhin genutzt werden können.

- Hintere Metzgergasse: nach der Einmündung Ludwigstraße vor Hausnummer 22, damit nur ein Pfosten gesetzt werden muss und ein Rückwärtsfahren in dem schmalen Beginn der Hinteren Metzgergasse vermieden wird.

Aus fachlicher Sicht ist der Einbau der festen Sperrpoller nur konsequent, um den gewünschten Effekt einer möglichst sicheren autofreien Fußgängerzone zu erreichen und illegales Einfahren zu unterbinden. Die Belange von Bewohner/innen und sowie sonstigen Einfahrtsberechtigten werden – wie beschrieben – explizit berücksichtigt.

Die Gesamtkosten für die – von Rettungsdiensten im Übrigen jederzeit ziehbaren Sperrpfosten in den Seitengassen – belaufen sich inklusive Einbau auf einmalig ca. 8.000 €.

- Ergänzende Information zu den installierten Ampeln

Die installierte Ampel bei den versenkbaren Pollern ist notwendig, um einer Schadensersatzpflicht bei Beschädigungen an Fahrzeugen durch den hochfahrenden Poller entgegenzuwirken. Grundsätzlich soll die Maximilianstraße nur von Seiten der Zeppelinstraße aus befahren werden. Es kann aber im Einzelfall und auch durch Rettungskräfte nötig werden, dass von der Cramergasse aus eingefahren werden muss. Auch im Falle eines Stromausfalles muss das Hochfahren des Pollers bei Einschalten des Stromes gekennzeichnet werden. Die Ampeln zeigen auch Fahrzeugen in der Fußgängerzone an, dass der Poller hochgefahren wird. Eine kleinere Ampel kann aufgrund der Größenvorgaben in der Straßenverkehrsordnung nicht angebracht werden.

- Versenkbarer Poller in der Schafgasse

Die Freien Wähler hatten ursprünglich auch auf Höhe Schafgasse einen versenkbaren Poller vorgeschlagen, um eine möglichst kurze, geradlinige Zufahrt zu den Stellplätzen / Gewerbebetrieben an der Ecke / in der Krummgasse gewährleisten zu können. Dieser versenkbare Poller wurde seinerzeit im Werkausschuss nicht beschlossen. Der Umweg, der durch einen solchen Poller in der Schafgasse vermieden werden soll, (z.B. für Stellplatzinhaber Krummgasse statt ca. 50 Meter von der Schafgasse aus = ca. 110 Meter von der Zeppelinstraße aus) ist aus Sicht der Verwaltung eher vernachlässigbar. Die Fußgängerzone ist im Abschnitt zwischen Zeppelinstraße und Krummgasse zudem auch breiter und überschaubarer als die Zufahrt über Paradiesplatz und Schafgasse mit dortigen Außenbestuhlungen im Sommer.

Aus den vorgenannten Gründen sollte aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde und der GTL der Empfehlungsbeschluss des Hauptausschusses vom 04.05.2021 an den Werksausschuss, in der Schafgasse ebenfalls einen versenkbaren Poller vorzusehen, wegen der Investitionskosten von ca. 40 - 50.000 Euro zuzüglich laufender Kosten von ca. 1.000 Euro / Jahr in der Schafgasse nicht weiter verfolgt werden.

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

8.000 €

|

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

Haushalt GTL

|

Diskussionsverlauf

Stadtrat Gebhard ist der Meinung, dass mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird und hierbei die falschen getroffen werden. Das Ziel für ihn war es, den Lieferverkehr auf die Lieferzeiten zu beschränken und mit den versenkbaren Pollern wurde dies zu 90 % erreicht. Wenn nun noch mehr Kontrollen durch die KVÜ stattfinden, wäre das Ziel für ihn erreicht. Er ist der Meinung, dass die Vollpfosten in den Seitengassen eine Überregulierung sind. Die Bedenken und Einwände der Anwohner und Handwerker müssen ernst genommen werden.

Stadtrat Müller sieht in den Vollpfosten nur Probleme. Zudem fehlt ihm hier die Bürgerbeteiligung. Mit den versenkbaren Pollern ist für ihn bereits zu viel Geld ausgegeben worden.

Bürgermeisterin Dorfmüller findet die versenkbaren Poller richtig. Sie möchte mit den Vollpfosten jedoch warten, wie sich die Situation entwickelt. Erst wenn es weiterhin zu Problemen kommt, sollten diese eingebaut werden. Sie stellt den Antrag, den Beschluss zu fixen Sperrpfosten um ein Jahr zu vertagen, um auf Erfahrungswerte zurückgreifen zu können.

Dem schließt sich Stadträtin Rundel an. Die Zufahrtsbeschränkungen für Ferienwohnungen findet sie nicht praktikabel und ist der Meinung, dass sie geändert werden müssen.

Oberbürgermeisterin Dr. Alfons macht deutlich, dass bestehende Regelungen zum Einfahrtsverbot in die Fußgängerzone nicht geändert werden.

Stadtrat Freiberg hätte sich einen Dialog zu den Neuerungen auf der Insel mit den betroffenen gewünscht. Die Gassen mit Pfosten zu versehen führt seiner Meinung nach zu weiteren Verärgerungen.

Stadtrat Reich erinnert daran, dass es sich um einen Fußgängerbereich handelt und mit den Pollern die Einhaltung der Lieferzeiten erreicht werden soll. Es gibt somit keine Änderung der bestehenden Zufahrtsregelungen der Fußgängerzone. Bei berechtigten Gründen kann man mittels PIN in die Fußgängerzone fahren.

Stadträtin Schäfler hätte sich einen Ortstermin mit den Stadtratsmitgliedern gewünscht.

Oberbürgermeisterin Dr. Alfons merkt an, dass es einen Ortstermin, jedoch nicht mit dem gesamten Gremium, gab.

Für Stadtrat Hübler ist es sinnvoll, die Seitengassen mittels Pfosten zu sperren.

Stadtrat U. Kaiser regt an, der Kreishandwerkerschaft Schlüssel zum Umlegen der Pfosten zu verteilen, um hier eine pragmatische Lösung zu finden.

Die Leiterin des Bürger- und Ordnungsamtes, Frau Bohnert, führt zur bisherigen Regelung für Handwerker folgendes aus:

Handwerkerparkkarten-Inhaber:

- Benutzung der Fußgängerzone außerhalb der Lieferzeit

- nur im Notfall

- max. 2 Stunden mit Parkscheibe und Arbeitsstättennachweis

- Be- und Entladen wurden kostenfrei geduldet

- Längerfristiges Parken außerhalb der Lieferzeit wird im Einzelfall nur bei fest eingebauten Maschinen genehmigt.

Sonstige nicht Handwerkerparkkarten-Inhaber:

Einzelgenehmigung gegen Gebühr

Zur möglichen künftigen Regelung der Handwerkerparkkarte in der Fußgängerzone außerhalb der Lieferzeiten berichtet sie folgendes:

Beschlusslage nach HAS Mai 2021:

- Jede Einfahrt gesonderter Beantragung

- Je nach Dauer der Baustelle / Notwenigkeit gegen eine Gebühr mit PIN

- Notfälle sind von der Handwerkerparkkarte weiterhin „kostenlos“ umfasst

- Längerfristiges Parken außerhalb der Lieferzeit wird im Einzelfall nur bei fest eingebauten Maschinen gegen Gebühr genehmigt

- Be- und Entladen sind weiterhin kostenlos umfasst

- Bismarckplatz und Marktplatz ausgeschlossen

- Bei Notfällen außerhalb der Öffnungszeiten der Verwaltung können Einfahrtsgenehmigungen bei der Polizei eingeholt werden

Mögliche Alternative:

- Mit Erteilung der Handwerkerparkkarte wird ein Jahres-PIN vergeben, der nur für Notfälle max. 2 Stunden mit Parkscheibe und Arbeitsstättennachweis und Be- und Entladen gilt

- Längerfristiges Parken außerhalb der Lieferzeit wird im Einzelfall nur bei fest eingebauten Maschinen genehmigt

- Bismarckplatz und Marktplatz ausgeschlossen

Frau Bohnert bittet um ein Stimmungsbild zur eben vorgestellten Alternative. Mehrheitlich ist der Stadtrat für die Erteilung eines Jahres-PIN für Handwerker.

Stadtrat Hummler stellt den Antrag zur Geschäftsordnung auf Ende der Rednerliste.

Der Antrag wird mit 17 : 13 Stimmen angenommen.

Stadtrat Obermayr spricht sich für die Einrichtung der Sperrpfosten aus.

Beschluss 1

Der Stadtrat beschließt den Einbau der fixen Sperrpoller in den Seitengassen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 19, Dagegen: 11

Beschluss 2

Vom Einbau eines versenkbaren Pollers in der Schafgasse wird Abstand genommen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 25, Dagegen: 5

Beschluss 3

Der Antrag von Bürgermeisterin Dorfmüller auf Vertagung um ein Jahr hat sich durch die vorherigen Abstimmungen erübrigt.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 0, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

8. KGÜ - Einführung von teilstationärer bzw. vollstationärer Geschwindigkeitsüberwachung;

Antrag

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

8. Sitzung des Stadtrates

|

24.06.2021

|

ö

|

beschließend

|

8 |

Sachverhalt

- Vorgeschichte

Am 26.05.2020 hat der Hauptausschuss die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit der Einrichtung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen zu prüfen. Die Stadtverwaltung hat daraufhin in Kooperation mit der Polizei geprüft, inwieweit eine stationäre Überwachung möglich ist und ob es hierfür geeignete Standorte in Lindau gibt. Ebenso wurde die Möglichkeit der teilstationären Überwachung (mobiler Blitzeranhänger „Enforcement-Trailer“) geprüft. Die Ergebnisse wurden im Hauptausschuss am 04.05.2021 vorgestellt. Der Hauptausschuss lehnte eine Erweiterung der Geschwindigkeitsüberwachung in den vorgestellten Bereichen mit 7:6 Stimmen ab.

- Aktuelle Entwicklung

Im Nachgang zur Sitzung des Hauptausschusses beantragten die Stadträtinnen und Stadträte Ulrike Lorenz-Meyer, Christiane Norff, Matthias Kaiser und Andreas Jäger mit Schreiben vom 10.05.2021, übergeben am 11.05.2021, die Nachprüfung des Beschlusses des Hauptausschusses vom 04.05.2021 durch den Stadtrat gem. Art. 32 Absatz 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO). Demnach entscheiden beschließende Ausschüsse anstelle des Gemeinde- bzw. Stadtrats, wenn nicht der erste Bürgermeister oder sein Stellvertreter im Ausschuss bzw. ein Drittel der Stimmberechtigten Ausschussmitglieder oder ein Viertel der Stadtratsmitglieder binnen einer Woche die Nachprüfung durch den Stadtrat beantragt.

Fachliche Bewertung

- Verkehrliche Betrachtung

- Stationäre Überwachung

Die Einrichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung hat gemäß den Vorgaben des Bayrischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 15.04.2020 zu erfolgen. Demnach sind insbesondere der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und das Willkürverbot zu beachten. Es kann jederzeit zu einer gerichtlichen Überprüfung des ausgewählten Standortes im Zuge von gerichtlichen Auseinandersetzungen hinsichtlich der Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen kommen. Daher ist vor der Errichtung einer Geschwindigkeitsmessanlage über einen aussagekräftigen Zeitraum sorgfältig zu prüfen, ob signifikante Beanstandungsquoten von mehr als 10 Prozent vorliegen und ob eine mobile Messanlage zur Verringerung des Geschwindigkeitsniveaus ausreicht.

Die Verwaltung ist daher der Auffassung, dass grundsätzlich keine Standorte infrage kommen, an denen nicht bereits mobil überwacht wird. Denn in diesem Fall könnte nicht bewiesen werden, dass eine mobile Überwachung nicht mehr ausreicht. Ein Verzicht auf eine vorherige mobile Messstelle wäre in Ausnahmefällen zum Beispiel denkbar, wenn eine mobile Messung nicht möglich wäre (z.B. durch fehlende Möglichkeit zum Abstellen des Messfahrzeugs). In diesem Falle müsste allerdings dennoch eine Statistik über die an der vorgesehen Stelle gefahrenen Geschwindigkeiten vorliegen. Wenn es trotz der mobilen Überwachung immer noch zu signifikanten Verstößen von 10 % oder mehr kommt, kann die stationäre Überwachung in Betracht kommen.

Laut der Weisung des Ministeriums muss bei der Standortauswahl folgende Reihenfolge beachtet werden:

- Unfallbrennpunkte,

- Unfallgefahrenpunkte,

- Straßenabschnitte, an denen die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit die Belästigung der Anwohner durch Verkehrslärm und/oder Abgase steigert (angeordnete Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärmschutzgründen erforderlich),

- sonstige Bereiche, z.B. solche, die bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gefährlich werden könnten.

Das Ziel der stationären Geschwindigkeitsüberwachung ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Fiskalische Erwägungen haben bei der Entscheidung über den Standort keine Rolle zu spielen.

Es fand bereits ein Abstimmungsgespräch mit der Polizei statt. Demnach gibt es in Lindau weder geschwindigkeitsverursachte Unfallbrennpunkte, noch Unfallgefahrenpunkte. Ebenso scheidet eine stationäre Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärmschutzgründen aus, denn lt. hiesiger Rechtsauffassung ist hierfür zumindest bei stationären Anlagen Voraussetzung, dass zum einen bereits eine Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärmschutzgründen angeordnet wurde und zum anderen diese signifikant überschritten wird. Dies ist in Lindau nicht der Fall.

So verbleiben als mögliche Standorte lediglich solche, die bei Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit gefährlich werden könnten. Angesprochen wurde deshalb die Zwanzigerstraße. Dort gibt es eine Messstelle, an welcher regelmäßig signifikante Überschreitungen festgestellt werden (im Jahr 2020 fuhren bei den mobilen Messungen durchschnittlich 12% der Fahrer zu schnell, aktuellste Messungen aus Januar und Februar 2021 zeigen Überschreitungen von 16,2% und 16,8%). Durch die vielen Fußgängerquerungen in der Zwanzigerstraße kann der Bereich bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auch schnell gefährlich werden. Obwohl hier schon länger eine Messstelle existiert, hat das Geschwindigkeitsniveau bisher nicht abgenommen, was dafür spricht, dass eine ausschließlich mobile Überwachung nicht ausreicht.

Um den Standort Zwanzigerstraße rechtssicher festzusetzen, wird im Frühjahr 2021 über einen längeren Zeitraum eine verdeckte Geschwindigkeitsmessung mit dem städtischen Zählgerät stattfinden. Diese wurde bisher noch nicht durchgeführt, da aufgrund des Lockdowns keine realistischen Werte erwartet werden können. Sollten sich die bei der mobilen Überwachung abgezeichneten Geschwindigkeitswerte bestätigen, kann die technische Umsetzung der Anlage geprüft werden.

Die Stadt könnte sich beim Betrieb der Anlage wie auch bei der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung eines privaten Dienstleisters bedienen, dessen Mitarbeiter im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung tätig würden. Diese würden dann die Messtechnik überwachen, warten und die Datenübertragung plus Bildaufbereitung im Auftrag der Stadt übernehmen. Die Messtechnik kann gemietet werden, was für die Stadt etwas mehr Flexibilität bedeutet als ein Kauf beim Hersteller. Die Stadt muss die Vergabe des Auftrags ausschreiben.

Die Bearbeitung der Fälle könnte -auf erfolgte Nachfrage- von der Stadt Mindelheim übernommen werden. Die Verwaltungsvereinbarung wäre diesbezüglich zu erweitern. Zusätzlich müsste auch die Vereinbarung zur Geschwindigkeitsüberwachung mit dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West geändert werden; dabei muss die Polizei allen Messstellen zustimmen. Die Anlage müsste bei der Regierung von Schwaben angezeigt werden.

- teilstationäre Überwachung „Enforcement-Trailer“

Die Überwachung durch einen Enforcement-Trailer unterliegt ähnlichen Voraussetzungen wie die mobile Geschwindigkeitsüberwachung. Folgende Reihenfolge ist bei der Auswahl der Messstellen zu beachten:

- Unfallbrennpunkte,

- Unfallgefahrenpunkte,

- Straßen oder Straßenabschnitte, auf denen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm oder Abgasen Geschwindigkeitsbeschränkungen gem. § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO angeordnet sind (Tatbestand trifft in Lindau nicht zu),

- Straßen oder Straßenabschnitte, an denen die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit die Belästigung der Anwohner durch Verkehrslärm und/oder Abgase steigert,

- sonstige Bereiche, z.B. solche, die bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gefährlich werden könnten.

Die Überwachung ist nur innerorts zulässig. Die Messstellen müssen mit der Polizei abgestimmt werden. Dabei wird -wie auch bei der mobilen Überwachung- ein Messstellenverzeichnis erstellt, auf welches bei der Einteilung des Trailers zurückgegriffen werden kann. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass Messungen mit dem Blitzeranhänger in verkehrsberuhigten Bereichen nicht vorgenommen werden dürfen. Auch macht eine Messung aufgrund der 24-Stunden-Überwachung nur dort Sinn, wo auch in der Nacht noch ein entsprechendes Verkehrsaufkommen gegeben ist, denn nur dort wird diese Überwachung während der Nacht letztlich auch erforderlich. Ein Einsatz in reinen Wohn- oder Anliegerstraßen ist daher nicht vorgesehen. Hierzu auch die ergänzende Weisung Nr. 1 des BStMI zur Überwachung der Geschwindigkeit allgemein: „Die Überwachungszeiten haben sich an zeitlichen Brennpunkten zu orientieren.“ In Betracht als Messstandort kommt insbesondere die Zwanzigerstraße, aber auch eine Messung in der Kemptener Straße mit entsprechendem Abstand zur Ortstafel oder anderen Durchfahrtsstraßen ist denkbar. Die jeweiligen Standorte müssen einzeln mit den Messtechnikern und der Polizei besprochen und festgelegt werden.

Der Trailer ist aufwendig im Aufbau und bedarf einer geeigneten Stellmöglichkeit. Er hat ungefähr die Größe eines Pkw-Anhängers und wiegt etwa 1,6 Tonnen. In der Breite werden für den Anhänger 1,6 Meter und in der Länge 5 Meter an Platz benötigt. Weiterhin ist im Falle des Enforcement-Trailers im besonderen Falle auf die Vorschriften zum Halten und Parken zu achten, denn es kommt nur in besonders begründeten Fällen die Erteilung einer standortbezogenen Ausnahmegenehmigung für den Trailer in Betracht. Grundsätzlich bedeutet dies also, dass der Anhänger nicht im Park- oder Haltverbot stehen darf. Hintergrund dieser Regelung ist, dass der Anhänger recht schwer und gepanzert ist. Er ist nicht extra beleuchtet (hinten sind Reflektoren angebracht). Bei einem Abkommen von der Fahrbahn oder einem Übersehen des Anhängers (z.B. auch durch Fußgänger und Radfahrer) kann es bei einem Zusammenstoß mit dem Trailer zu erheblichen Schäden und / oder Verletzungen kommen. Daher wird der Anhänger meist auf vorhandenen Parkplätzen oder etwas abseits der Straße gelegenen Flächen bzw. Grünstreifen gestellt.

Der Trailer darf grundsätzlich bis zu sieben Tagen an einem Standort stehen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Zeitraum auf 14 Tage ausgeweitet werden. An den Messstellen muss die überwachungsfreie Zeit mindestens das 3-fache der überwachten Zeit betragen (Betrachtung Jahresdurchschnitt). Der Trailer böte sich als Alternative zur vollstationären Überwachung an, da hierfür keine fixen Einbauten in der Straße benötigt werden, keine langfristigen Investitionen erforderlich sind und der Einsatz sehr flexibel und brennpunktorientiert erfolgen kann. Gewöhnungseffekte können vermieden werden, wenn die Aufstelldauer nicht zu lange gewählt wird. Die Verwaltung sieht daher in dem Trailer eine gute Alternative zur vollstationären Überwachung.

Auch für den Einsatz des Trailers müssen die bestehenden Verwaltungsvereinbarungen mit der Polizei und der Stadt Mindelheim angepasst werden. Für die Miete des Trailers müsste laut Auskunft des Beschaffungsamtes zumindest eine Verhandlungsvergabe erfolgen (Aufforderung von mindestens 3 Firmen zur Angebotsabgabe).

- Vorteile und Nachteile

- stationäre Geschwindigkeitsmessung

- Stellen mit erhöhtem Gefahrenpotential können dauerhaft entschärft werden.

- Die Säule kann an Stellen angebracht werden, an denen nicht ausreichend Platz für einen Blitzeranhänger oder ein Messfahrzeug der mobilen Überwachung ist.

- Kein Wechsel der Messstelle möglich, ohne neue Säule zu kaufen und einzubauen.

- Es tritt ein Gewöhnungseffekt durch ortskundige Personen ein.

- Es sind Einbauten in die Straße notwendig.

- Das Stadtbild wird dauerhaft beeinträchtigt / die Säule möglicherweise als störend empfunden.

- Die Säule muss von der Stadt gekauft werden.

- Die Stadt muss die Kosten für Versicherung, Strom und Internet zusätzlich zum Mietpreis der Messtechnik und den ohnehin anfallenden Fallpauschalen leisten.

- Bei Fällen von Vandalismus muss die Stadt gegenüber der Versicherung mit hohen Selbstbeteiligungen rechnen.

- Langfristige Vertragsbindung der Stadt erforderlich (bei Miete der Messtechnik mindestens 24 Monate)

- teilstationäre Geschwindigkeitsmessung (Enforcement-Trailer)

- Hohe Flexibilität, Standorte können abwechselnd für mehrere Tage überwacht werden.

- Im Vergleich zur mobilen Geschwindigkeitsmessung kann „rund um die Uhr“ überwacht werden. Somit können gerade nachts und in den frühen Morgen- und späten Abendstunden einzelne Temposünder, die nicht mit einer Überwachung rechnen, erfasst werden. Die mobile Überwachung steht üblicherweise nur zwei Stunden an einer Messstelle.

- Neue Messstellen können jederzeit nach entsprechender Abstimmung bei Vorliegen einer entsprechenden Begründung mit den Messtechnikern und der Polizei eingerichtet werden (wo technisch möglich).

- Aufwendiger und kostenintensiver Aufbau.

- Geeigneter Stellplatz erforderlich.

- Trailer ist durch seine Größe recht auffällig.

- Kein mit einer stationären Anlage vergleichbarer Gewöhnungseffekt, fallende Zahlen dennoch im Laufe der Aufstelldauer zu erwarten.

- Keine dauerhafte Entschärfung der Gefahrenstelle (wenn der Anhänger entfernt wird, kann wieder schneller gefahren werden). Allerdings rechnen die ortsbekannten Fahrer mit einer Messung und passen ihre Geschwindigkeit der Höchstgeschwindigkeit aus Vorsicht stärker an – diesen Effekt kann man auch bei den mobilen Messungen beobachten.

- Derzeit noch keine längere Vertragsbindung erforderlich.

- Kosten

- Stationäre Überwachung

Im Falle der stationären Überwachung kommen auf die Stadt Kosten von etwa 35.000 Euro (Richtwert inkl. MwSt.) einmalig allein für die Messsäule zu. Dabei hätte die Stadt auch die Kosten für die Herstellung des Fundaments und des erforderlichen Strom- und Internetanschlusses zu tragen. Hierfür kann laut Anfrage bei der Abteilung GT-Projekte mit Kosten von etwa 10.000 Euro gerechnet werden (ohne zusätzliche Planungskosten z.B. durch Ingenieurbüro). Die Messtechnik könnte die Stadt über einen privaten Anbieter mieten, als Richtwert für die monatlichen Mietkosten können bei der Überwachung einer Fahrtrichtung etwa 3.600 Euro (inkl. MwSt.) genannt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, die Messtechnik in einem bestimmten Rhythmus zu tauschen und abwechselnd beide Fahrtrichtungen zu überwachen. Wenn beide Fahrtrichtungen gleichzeitig überwacht werden, so werden Mietkosten von ca. 7.200 Euro (Richtwert inkl. MwSt.) pro Monat fällig. Bei der Miete der Messtechnik besteht der Vorteil, dass diese durch den Dienstleister gewartet und auf den neuesten Stand gebracht wird. Sollte die stationäre Überwachung nicht zielführend sein, so kann der Vertrag wieder gekündigt werden. Hinzu kommen wie auch bei der mobilen Überwachung Bearbeitungskosten von etwa 7 Euro pro Fall. Zusätzlich werden Kosten für die Versicherung der Säule und für den verbrauchten Strom und das Internet fällig. Eine Anfrage beim Landratsamt Bodenseekreis ergab, dass die Stromkosten etwa mit 164 Euro pro Jahr und die Versicherung etwa mit 448 Euro pro Jahr zu veranschlagen sind. Insgesamt kann bei Miete einer Messtechnik (= eine Fahrtrichtung) von Kosten in Höhe von knapp etwa 50.000 Euro / Jahr bzw. zwei Messtechniken (beide Fahrtrichtungen gleichzeitig) ca. 91.500 / Jahr zzgl. den genannten Bearbeitungskosten von etwa 7 Euro pro Fall ausgegangen werden.

Bei Fällen von Vandalismus ist mit einem entsprechenden Selbstbehalt durch die Versicherung zu rechnen.

- Teilstationäre Überwachung