Datum: 27.10.2021

Status: Niederschrift

Sitzungsort: Inselhalle

Gremium: Stadtrat

Körperschaft: Stadt Lindau

Öffentliche Sitzung, 17:08 Uhr bis 20:41 Uhr

Nichtöffentliche Sitzung

Öffentliche Sitzung

zum Seitenanfang

1. Tagesordnung

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

12. Sitzung des Stadtrates

|

27.10.2021

|

ö

|

beschließend

|

1 |

Sachverhalt

Bürgermeister Hotz eröffnet die 12. Sitzung des Stadtrates und begrüßt alle Anwesenden.

Er stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. Gegen die vorliegende Tagesordnung gibt es keine Einwendungen.

Bürgermeister Hotz bittet alle Anwesenden sich von ihren Plätzen zu erheben, um dem verstorbenen, ehemaligen Hauptamtsleiter, Herrn Ruh, zu gedenken.

Er verliest die Traueranzeige der Stadt Lindau (B), die wie folgt lautet:

Die Stadt Lindau (Bodensee) trauert um den ehemaligen Leiter des Haupt- und Personalamtes

Christian Ruh

der am 21. Oktober 2021 völlig unerwartet verstorben ist.

Christian Ruh war seit dem 1. April 2005 bei der Stadt Lindau (B) beschäftigt, bis er im Jahr 2014 zum Bürgermeister der Nachbargemeinde Bodolz gewählt wurde.

Neben vielen Sonderaufgaben, wie der Aufgabenträgerschaft des ÖPNV, die Umstrukturierung der ehemaligen ProLindau oder das Projekt Technische Betriebe, verlangten besonders viel Engagement über die Jahre hinweg, die vielfältigen Aufgaben im Bereich Kinder, Jugend, Sport, wie beispielsweise die Versorgung mit Kindertagesstätten und -krippen oder auch der Neubau und die pädagogische Ausrichtung der Schule Reutin.

Großen persönlichen Einsatz leistete er bei den Nobelpreisträgertagungen und auch die Pflege der Städtepartnerschaft mit Chelles lag ihm besonders am Herzen.

Christian Ruh war ein Mitarbeiter mit hervorragenden Fähigkeiten, großer Berufserfahrung und Führungsqualitäten. Mit dieser Erfahrung und seiner pragmatischen Vorgehensweise löste er viele Aufgaben mit großer Souveränität. Seine humorvolle Art und sein Wesen trugen dazu bei, dass er sowohl bei den Kollegen, als auch bei den Stadtratsmitgliedern sehr geschätzt war.

Wir werden uns stets in großer Dankbarkeit an ihn erinnern. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen beiden Töchtern.

zum Seitenanfang

2. Bekanntgaben

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

12. Sitzung des Stadtrates

|

27.10.2021

|

ö

|

beschließend

|

2 |

Sachverhalt

Es gibt keine Bekanntgaben in dieser Stadtratssitzung.

zum Seitenanfang

3. Bürgerbeteiligung Losland – Zukunft vor Ort gestalten

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

12. Sitzung des Stadtrates

|

27.10.2021

|

ö

|

beschließend

|

3 |

Sachverhalt

LOSLAND ist ein Projekt von Mehr Demokratie und dem Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) Potsdam. Im Rahmen dieses Projektes werden zehn Gemeinden und Städte in ganz Deutschland ausgewählt, um einen Bürgerrat durchzuführen. Gemeinsam mit Politik, Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort entwickelt und plant LOSLAND einen passgenauen Beteiligungsprozess mit der Methode des Bürgerrates (nach dem Vorarlberger Modell) und unterstützt die Kommunen bei deren Umsetzung mit den notwendigen Ressourcen. Die Ausgangsfrage für die Beteiligung lautet. „Wie gestalten wir eine enkeltaugliche Zukunft hier bei uns vor Ort?“. Das konkrete Thema kann von der Kommune frei gewählt werden.

Aktuelle Situation:

Mit dem Beteiligungsprozess zum Karl-Bever-Platz (KBP) hat die Stadt Lindau hat Lindau bereits eine Blaupause und Grundlage geschaffen. Der Beteiligungsprozess KBP beinhaltet einige Elemente der Methode des Bürgerrates. Dazu zählen zum Beispiel die Zufallsauswahl der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger wie auch die Moderationstechniken, die beim KBP eingesetzt wurden. Die Bürgerinnen und Bürger haben diesen Ansatz im Jahr 2021 kennen und schätzen gelernt. Die Zusammenarbeit mit LOSLAND würde der Stadt Lindau ermöglichen, diese Form der Beteiligung konsequent weiterzuführen und nachhaltig zu integrieren. Dabei werden durch LOSLAND externe Ressourcen zur Verfügung gestellt wie Öffentlichkeitsarbeit, Honorarkosten für das Moderatoren-Team, die Moderation und Prozessbegleitung durch ein erfahrenes Team sowie eine fachliche Begleitung durch das IASS Potsdam. Lediglich für die Reise-und Übernachtungskosten müsste die Stadt Lindau aufkommen und die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Die Kosten, die für Frau Abbrederis Simpson als Ansprechpartnerin anfallen, sind bereits durch die geschaffene Stelle Projektstelle Bürgerbeteiligung mitabgedeckt.

Fachliche Bewertung

Die Stadt Lindau erhält durch die Teilnahme am Projekt LOSLAND die Chance, einen qualitativ hochwertigen Bürgerbeteiligungsprozess durchführen zu können, dessen Kosten zu einem großen Teil durch die externen Projektpartnerin, getragen werden. Als eine von zehn ausgewählten Kommunen in ganz Deutschland würde Lindau die Chance haben, die Methode des Bürgerrates weiter zu implementieren, sich mit anderen Kommunen auszutauschen, zu vernetzen und ein wichtiges, frei gewähltes Zukunftsthema zu bearbeiten.

Diskussionsverlauf

Stadtrat Prof. Dr. Schöffel möchte wissen, ob der Prozess der Bürgerbeteiligung durch das eben vorgestellte Projekt ersetzt werden soll.

Der Berichterstatter, Herr Oppold, verneint dies klar. Der Prozess soll die bestehende Bürgerbeteiligung ergänzen.

Stadtrat Gebhard möchte wissen, wie lange das Projekt gehen wird und ob es Referenzen gibt.

Der Berichterstatter, Herr Oppold, antwortet, dass das Projekt bis Ende 2022 finanziert ist und die Prozesse in der ersten Jahreshälfte 2022 durchgeführt werden sollten. Als Referenzen nennt er drei bundesweit durchgeführte Bürgerräte, an denen 160 Personen teilgenommen haben. IASS hat bereits mehrere Bürgerratprojekte evaluiert und wissenschaftlich begleitet. Mit dem vielköpfigen Kernteam und den Moderationsteams, die aus zwei Personen bestehen, haben sie vielfältigste Erfahrungen gemacht.

Stadträtin Dr. Lorenz-Meyer möchte wissen, wer entscheidet, welche Kommune zum Zug kommt.

Herr Oppold antwortet, dass es keinen offenen Ausschreibungsprozess gibt und die Entscheidungen vom Kernteam getroffen werden.

Beschluss

Der Stadtrat beschließt, sollte Lindau für das Projekt ausgewählt werden,

- teilzunehmen und ein Thema für die Bürgerbeteiligung auszuwählen

den Prozess durch die Projektstelle Bürgerbeteiligung zu unterstützen,

Hotel- und Verpflegungskosten für das Moderationsteam zu übernehmen,

die erarbeiteten Empfehlungen für das noch auszuwählende Thema im Stadtrat zu beraten und zu beschließen

Abstimmungsergebnis

Dafür: 22, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

4. Regiebetrieb Senioren- und Pflegeheim Reutin; Jahresabschluss 2020

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

12. Sitzung des Stadtrates

|

27.10.2021

|

ö

|

beschließend

|

4 |

Sachverhalt

Den Jahresabschluss 2020 für das Senioren- und Pflegeheim Reutin hat die Firma Curacon GmbH (Wirtschaftsprüfer Herr Weis) geprüft und testiert. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Aufgrund der vom Seniorenheim zur Verfügung gestellten Daten hat Herr Weis die Dateien zur Jahresbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhänge zur Jahresrechnung (Anlagenachweis, Nachweise über Förderung) geprüft.

Die Ergebnisse des Jahresabschlusses werden im beigefügten Lagebericht komprimiert dargestellt. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt ein zutreffendes Bild von der Situation des Seniorenheims.

Der gesamte Prüfungsbericht liegt im Senioren- und Pflegeheim Reutin zur Einsichtnahme aus.

Fachliche Bewertung

Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -110.440,13 € ab.

Das Seniorenheim Reutin leidet noch unter den Verlustvorträgen aus den Jahren 2012/ 2013 in der Höhe von ca. - 554 TSD €.

Die Liquiditätsrate weist zum 31.12.2020 eine Unterdeckung von 307 TSD € aus, die sich im Vorjahresvergleich um 258 TSD € verschlechterte. Der jährliche Schuldendienst bindet rund 390 TSD € Liquidität.

Die Einrichtung befindet sich weiterhin in der Sanierungs- und Konsolidierungsphase. Von daher konnten keine Rücklagen gebildet werden.

Das operative Geschäft ermöglichte Investitionen ohne Kreditaufnahme.

Die Leistungsbereitschaft des Personals ist positiv hervorzuheben, die Problematik der Fachkraftquote hat sich verschärft.

Beschluss

- Der Stadtrat nimmt vom Sachverhalt Kenntnis.

- den Jahresabschluss 2020 des Senioren- und Pflegeheimes Reutin mit einer Bilanz-summe von 8.417 TSD € und einem Jahresdefizit von – 110 TSD €.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 22, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

5. Änderung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Lindau (B)

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

12. Sitzung des Stadtrates

|

27.10.2021

|

ö

|

beschließend

|

5 |

Sachverhalt

Die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Lindau (B) wurde zuletzt mit Wirkung vom 2. Juni 2013 geändert.

Nachdem durch den Bayerischen Gemeindetag 2020 ein neues Satzungsmuster inkl. einem überarbeiteten Pauschalsätze-Verzeichnis veröffentlicht wurde, zwischenzeitlich Beschaffungen neuer Feuerwehrfahrzeugtypen (ELW 1, LF 10, GW L1, usw.) erfolgt sind, sowie aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen der letzten Jahre (Fahrzeugunterhalt, Kraftstoffe, externe Lohnkostensteigerungen etc.), wird eine Anpassung der Pauschalsätze vorgenommen. Im Satzungstext ergeben sich nur geringfügige Änderungen bzgl. der Präzisierung einschlägiger Rechtsvorschriften, der Ergänzung freiwilliger Leistungen bzw. der Streichung einer Abrechnungsalternative, die in der Mustersatzung nicht mehr enthalten ist.

Fachliche Bewertung

Die neue Feuerwehrkostensatzung entspricht im Wesentlichen dem amtlichen Muster des Ministeriums (Anlage 6 der Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz - VollzBekBayFwG) sowie der aktuellen Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages. Die Pauschalsätze wurden mit dem aktuell verfügbaren Zahlenmaterial für die Lindauer Feuerwehr neu kalkuliert und dem heutigen Stand entsprechend angepasst. Verschiedene Positionen wurden neu aufgenommen, andere sind entfallen.

Bei der Überarbeitung der Pauschalsätze und Neuberechnung durch das Ordnungsamt wurden folgende Vorgaben berücksichtigt:

- die realistische Nutzungsdauer der Fahrzeuge / Geräte beträgt 20 oder 25 Jahre (ergibt sich teilweise aus den Zuschussbescheiden),

es wurde eine angemessene Eigenbeteiligung der Stadt Lindau (B) an den Vorhaltekosten in Höhe von 10 % berücksichtigt,

bei den Fahrzeugen wurde jeweils von einer durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung von 1000 km und 80 Ausrückestunden pro Jahr ausgegangen.

In Anlage 1 wird anhand einer beispielhaften Einzelberechnung des neuen LF 10 die Neukalkulation näher dargestellt.

Weiter ist zu den Pauschalsätzen anzumerken:

Die Pauschalsätze für die Personalkosten hauptamtlicher Feuerwehrbediensteter orientieren sich an den Personaldurchschnittskosten im öffentlichen Dienst, wie sie vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) veröffentlicht in der Zeitschrift „Die Gemeindekasse“ Heft Nr. 9/2020 mitgeteilt wurden. Davon wurden 10 % Eigenbeteiligung abgezogen.

Beim ehrenamtlichen Personal wurden die 28,00 € aus der Mustersatzung übernommen. Dieser Betrag ist ein Ergebnis einer Auswertung verschiedener Satzungen bayerischer Gemeinden.

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gem. Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) wird der jeweils gültige Satz nach der Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Inneren je Stunde Wachdienst für einen Feuerwehrdienstleistenden (vgl. § 11 Abs. 5 AVBayFwG) erhoben.

Bei den Berechnungen handelt es sich überwiegend um Pauschalsätze. Sie geben nicht die tatsächlichen Kosten bei Einsätzen oder freiwilligen Leistungen wieder. Die Erstellung eines Kostenbescheides anhand von Pauschalsätzen dient der Verwaltungsvereinfachung. Sie wirkt sich für den Bürger in der Regel günstiger aus. Nach wie vor wird der Großteil der Feuerwehrkosten nicht auf den Gebührenzahler abgewälzt, da die Kosten für Übungen, Gebäude mit Stellplätzen, Einsatzzentralen, Sirenen, Lehrgänge usw. nicht in die Kostenermittlung einbezogen werden.

Für den Aufwendungsersatz und Kostenersatz ergeben sich damit folgende Änderungen im Verzeichnis der Pauschalsätze:

1. Streckenkosten

Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke für:

|

|

|

alt

|

neu

|

|

a)

|

Löschfahrzeuge

|

|

|

|

|

Löschgruppenfahrzeug LF 8/6

|

4,56 €

|

5,24 €

|

|

|

Löschgruppenfahrzeug LF 10

|

------

|

9,32 €

|

|

|

Löschgruppenfahrzeug LF 16/12

|

6,63 €

|

6,65 €

|

|

|

Löschgruppenfahrzeug LF 20

|

------

|

9,77 €

|

|

|

Löschgruppenfahrzeug HLF 20

|

7,17 €

|

7,03 €

|

|

|

Tanklöschfahrzeug TLF 16/25

|

4,45 €

|

4,51 €

|

|

|

|

|

|

|

b)

|

Hubrettungsfahrzeuge

|

|

|

|

|

Drehleiter DLK 23-12, DLA-(K) 23-12

|

11,62 €

|

8,63 €

|

|

|

|

|

|

|

c)

|

Transport- und Einsatzfahrzeuge

|

|

|

|

|

Mehrzweckfahrzeug (MZF)

|

2,83 €

|

2,94 €

|

|

|

Einsatzleitwagen (ELW 1)

|

2,59 €

|

7,00 €

|

|

|

Sonstige Fahrzeuge (z.B. Kdow, Versorgungsfahrzeug, MTW usw.)

|

2,46 €

|

2,06 €

|

|

|

|

|

|

|

d)

|

Gerätewagen

|

|

|

|

|

Kleinalarmfahrzeug (KLAF)

|

2,32 €

|

3,23 €

|

|

|

Wechsellader (WLF)

|

3,87 €

|

5,06 €

|

|

|

Gerätewagen Logistik (GW L1)

|

-------

|

5,40 €

|

|

|

Gerätewagen Logistik (GW L2)

|

4,31 €

|

5,04 €

|

|

|

|

|

|

|

e)

|

Abrollbehälter

|

|

|

|

|

Mulde

|

0,50 €

|

------

|

|

|

Atemschutz/Strahlenschutz

|

3,55 €

|

------

|

|

|

Sonderlöschmittel

|

1,26 €

|

------

|

|

|

|

|

|

|

f)

|

Feuerwehr-Anhänger (ohne Zugfahrzeug)

|

|

|

|

|

Verkehrssicherungsanhänger (VSA)

|

-----

|

0,77 €

|

|

|

Sonstige Anhänger

|

1,64

|

1,64 €

|

2. Ausrückestundenkosten

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die zwar zu den Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Weg-strecke beeinflusst werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben.

Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens – je eine Stunde für:

|

|

|

alt

|

neu

|

|

a)

|

Löschfahrzeuge

|

|

|

|

|

Löschgruppenfahrzeug LF 8/6

|

77,38 €

|

85,90 €

|

|

|

Löschgruppenfahrzeug LF 10

|

------

|

161,31 €

|

|

|

Löschgruppenfahrzeug LF 16/12

|

108,41 €

|

131,50 €

|

|

|

Löschgruppenfahrzeug LF 20

|

------- €

|

172,93 €

|

|

|

Löschgruppenfahrzeug HLF 20

|

128,92 €

|

168,68 €

|

|

|

Tanklöschfahrzeug TLF 16/25

|

71,60 €

|

71,60 €

|

|

|

|

|

|

|

b)

|

Hubrettungsfahrzeuge

|

|

|

|

|

Drehleiter DLK 23-12, DLA-(K) 23-12

|

215,14 €

|

218,64 €

|

|

|

|

|

|

|

c)

|

Transport- und Einsatzfahrzeuge

|

|

|

|

|

Mehrzweckfahrzeug (MZF)

|

21,56 €

|

24,87 €

|

|

|

Einsatzleitwagen (ELW 1)

|

24,51 €

|

115,23 €

|

|

|

Sonstige Fahrzeuge

(z.B. Kdow, Versorgungsfahrzeug, MTW usw.)

|

18,10 €

|

27,56 €

|

|

d)

|

Gerätewagen

|

|

|

|

|

Kleinalarmfahrzeug (KLAF)

|

17,28 €

|

27,93 €

|

|

|

Wechsellader (WLF oder WLFK)

|

68,81 €

|

85,24 €

|

|

|

Gerätewagen Logistik (GW L1)

|

------

|

60,42 €

|

|

|

Gerätewagen Logistik (GW L2)

|

83,34 €

|

69,78 €

|

|

|

|

|

|

|

e)

|

Abrollbehälter

|

|

|

|

|

Mulde (pro Tag 80,00 €)

|

8,10 €

|

18,25 €

|

|

|

Atemschutz/Strahlenschutz

|

86,32 €

|

192,57 €

|

|

|

Sonderlöschmittel (Sonderlöschmittel wird nach Verbrauch abgerechnet)

|

25,13 €

|

26,75 €

|

|

|

|

|

|

|

f)

|

Feuerwehr-Anhänger (ohne Zugfahrzeug)

|

|

|

|

|

Verkehrssicherungsanhänger (VSA)

|

------

|

6,98 €

|

|

|

Sonstige Anhänger

|

5,00 €

|

5,00 €

|

|

|

|

|

|

|

g)

|

Wasserfahrzeuge

|

|

|

|

|

Mehrzweckboot (MZB)

|

44,46 €

|

44,46 €

|

|

|

Selbstfahrendes Ölsauggerät (SÖG)

|

73,62 €

|

73,62 €

|

|

|

Hänger mit Schlauchboot

|

-------

|

6,95 €

|

3. Arbeitsstundenkosten für den Einsatz von Geräten

Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des eingesetzten Fahrzeugs gehört (und demnach dafür aber keine Ausrückestundenkosten geltend gemacht werden), gelten folgende Sätze.

Als Stundensätze werden berechnet:

Wärmebildkamera 53,07 €

Industrie Nass- und Trockensauger 21,50 €

Gerätesatz Absturzsicherung (pro Tag 110,00 €) 12,00 €

Werden die aufgeführten Geräte durch Umstände, die die Feuerwehr nicht zu vertreten hat, beschädigt und müssen instand gesetzt werden, sind die entstandenen Reparaturkosten nebst Arbeitsaufwand zu ersetzen.

Gehen die aufgeführten Geräte durch Umstände, die die Feuerwehr nicht zu vertreten hat, verloren oder werden die so beschädigt, dass sie durch Reparatur nicht die volle Brauchbarkeit wiedererlangen, ist der Wiederbeschaffungswert zu ersetzen.

4. Kosten für die die Überlassung von Geräten

Aufstellung der Kosten stündlich oder für die Verweildauer von 12 Stunden bzw. Rückgabe noch am selben Tag; danach wird die Gebühr für weitere 12 Stunden berechnet.

Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die vollen Arbeitsstundensätze erhoben. In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist.

Pro Tag werden maximal 5 Stunden berechnet.

|

Armaturen (Verteiler, Standrohr, Stahlrohr)

|

5,00 €

|

|

Industrie Nass- und Trockensauger

|

21,50 €

|

|

Elektrische Tauchpumpe

|

16,90 €

|

|

Druck- oder Saugschlauch (inkl. Reinigung/Prüfung) je Schlauch pauschal (pro Tag 20,00 €)

|

10,33 €

|

|

Rohrdicht- oder Leckdichtkissen

|

12,80 €

|

Werden die aufgeführten Geräte beschädigt und müssen instandgesetzt werden, sind die entstandenen Reparaturkosten nebst Arbeitsaufwand zu ersetzen.

Gehen die aufgeführten Geräte verloren oder werden sie so beschädigt, dass sie durch Reparatur nicht die volle Brauchbarkeit wiedererlangen, ist der Wiederbeschaffungswert zu ersetzen.

5. Inanspruchnahme der Atemschutzwerkstatt

Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages von 10 % berechnet.

|

a)

|

Prüfgebühren

|

alt

|

neu

|

|

|

Pressluftatmer prüfen

|

7,61 €

|

11,22 €

|

|

|

Maske oder Lungenautomat prüfen und einschweißen

|

5,33 €

|

8,71 €

|

|

|

Pressluftatmer, Maske oder Lungenautomat reinigen und desinfizieren

|

17,66 €

|

17,53 €

|

|

|

Pressluftatmer oder Lungenautomat Grundüberholung (ohne Material)

|

13,38 €

|

15,95 €

|

|

|

CSA-Chemieschutzanzug prüfen

|

7,61 €

|

16,95 €

|

|

|

CSA-Chemieschutzanzug reinigen und desinfizieren

|

88,00 €

|

103,59 €

|

|

|

|

|

|

|

b)

|

Befüllen von Atemluftflaschen

|

|

|

|

|

Atemluftflasche 200 bar füllen

|

3,48 €

|

4,28 €

|

|

|

Atemluftflasche 300 bar füllen

|

4,72 €

|

5,62 €

|

|

|

Tauchflasche

|

5,31 €

|

6,96 €

|

6. Inanspruchnahme der Schlauchwäsche und der Wäschepflege

|

a)

|

Schlauchwäsche

|

alt

|

neu

|

|

|

Waschen und trocknen je Schlauch mit Druckprüfung

|

9,50

|

10,33 €

|

|

|

Einbinden je Schlauchkupplung

|

7,50

|

6,99 €

|

|

|

|

|

|

|

b)

|

Wäschepflege

|

|

|

|

|

1 Hose oder Jacke

|

7,50

|

11,95 €

|

|

|

1 Paar Handschuhe

|

2,50

|

4,78 €

|

7. Personalkosten

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben.

- Hauptamtliches Personal:

Für den Einsatz hauptamtlicher Bediensteter (Gerätewart) werden folgende Stundensätze berechnet: 31,90 €

- Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende:

Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz berechnet: 28,00 €

- Sicherheitswachen:

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gem. Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG wird der jeweils gültige Satz nach der Bekanntmachung des Bayer. Staatsminister-iums des Inneren je Stunde Wachdienst für einen Feuerwehrdienstleistenden (vgl. § 11 Abs. 5 AVBayFwG) erhoben.

Für die Anfahrt und die Rückfahrt wird insgesamt eine weitere Stunde verrechnet.

8. Pauschalen

Für nachfolgende Arbeitsleistungen werden pauschaler Aufwandsersatz bzw. Kostenersatz erhoben:

Öffnen einer Haus- oder Wohnungstüre:

Mo. – Fr. zwischen 07.00 Uhr und 22.00 Uhr 150,00 €

außerhalb dieser Zeiten und an Sonn- und Feiertagen 200,00 €

Ausrücken nach vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Falschalarmierung 500,00 €

oder bei Falschalarmierung, durch eine private Brandmeldeanlage

Öffnen einer Aufzugstüre 249,00 €

Unterweisung in die Bedienung von Feuerlöschern 150,00 €

(Feuerlöscher müssen vom Auftraggeber gestellt werden)

Die „4. Satzung zur Änderung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Lindau (B)“ ist als Anlage 2 beigefügt.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 12.10.2021 über die Änderungssatzung beraten und empfiehlt dem Stadtrat einstimmig den Erlass der vorgelegten Satzung.

Beschluss

Der Stadtrat beschließt den Erlass der als Anlage 2 beigefügten „4. Satzung zur Änderung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Lindau (B)“.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 22, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

6. Empfehlung aus dem Lindauer Klimabeirat

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

12. Sitzung des Stadtrates

|

27.10.2021

|

ö

|

beschließend

|

6 |

Sachverhalt

Der Stadtrat hat am 24.06.2020 die Einrichtung eines Klimabeirates beschlossen und die Verwaltung beauftragt mit dem zuständigen Bau- und Umweltausschuss ein Konzept und Geschäftsordnung zu erarbeiten, damit dem Klimaschutz ein höherer Stellenwert beigemessen wird.

Der Klimabeirat ist ein von der Stadt eingesetztes Beratungsgremium, welcher wichtige Impulse für die zukünftige Ausrichtung der Klimapolitik liefert. Er bereitet als Klimaschutz-Gremium klimafachliche Entscheidungen für die politischen Gremien der Stadt vor.

Nach Beschluss des Bau- und Umweltausschusses am 07.07. 2020 zur Erstellung eines neuen Klimaschutzkonzeptes und nach Bewilligung der Förderung durch die Regierung von Schwaben, wurden die Arbeiten am neuen Klimaschutzkonzept (KSK) „Lindau 2035 mit Blick auf 2050“ Anfang 2021, gemeinsam mit dem Klimabeirat, begonnen.

In Seiner Funktion als Klimaschutz-Gremium ist der Klimabeirat Dreh- und Angelpunkt bei der konzeptionellen Erarbeitung des neuen Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Lindau (B).

Ein Klimaschutzkonzept (KSK) ist ein Rahmenkonzept, welches die Richtschnur für die kommenden 14 bis 20 Jahre liefert. Durch die formulierte Zielsetzung im KSK werden die Weichen für die zukünftige klimapolitische Ausrichtung der Stadt gestellt.

Aufgrund der aktuellen Situation und Ende 2015 von der internationalen Staatengemeinschaft beschossenen Pariser Klimazielen, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 °C zu begrenzen, ist die Zielsetzung sehr ambitioniert. Aus verschiedenen Berichten und Studien geht hervor, dass Deutschland bis zum Jahr 2035 CO2-neurtal sein muss, um einen fairen Beitrag zum Erreichen des 1,5 °C Zieles zu leisten. Für dieses Ziel werden sich viele Lebensbereiche und räumliche Situationen deutlich verändern. Hinzu kommt, dass es nur als Ganzes gelingen kann, wenn die Stadtgesellschaft in vielen Handlungsfeldern die Veränderung mitträgt bzw. aktiv unterstützt. Daher ist eine umfassende Beteiligung der Bürger, Verbände, Gruppen und Institutionen in der Stadt unabdingbar.

Vermehrt wurde der Wunsch aus der Bürgerschaft aber auch von Stadträten geäußert ins „Tun“ zu kommen und Projekte umzusetzen. Um zu wissen, wie wir am besten und zielgerichtesten unsere Ressourcen einsetzen, hilft uns ein Konzept. Das bedeutet aber nicht, dass bis zur Fertigstellung, die Verwaltung die Hände in den Schoß gelegt. Es wird auch weiterhin viel für den Klimaschutz getan. Doch die Grundlage einer soliden – und auf die Dauer auch erfolgreichen Klimapolitik ist konzeptionelles Denken und Handeln.

Aus den aufgeführten Gründen wurde eine Systematik erarbeitet um die Stadtgesellschaft mitzunehmen und um ein strukturiertes und effektives Arbeiten zu ermöglichen.

Die wesentlichen Bausteine des KSK „Lindau 2035 mit Blick auf 2050“ sind:

- Aktuelle Energie- und Treibhausgas-Bilanzierung

Festlegen von Zielen

Festlegen von Handlungsfeldern

Erstellung eines Maßnahmenkataloges

Festlegen von Meilensteinen und Zwischenzielen

Reflexion des KSK „Lindau 2020“

- Vorgehensweise

Nach Einrichtung des Klimabeirates der Stadt Lindau (B) wurde am 18. Februar 2021 die erste öffentliche Sitzung abgehalten. Inhalt war zum einen die Erwartung an die Arbeit und Ziele des Klimabeirates, die Pariser Klimaziele und die größten CO2-Treiber, der Blick auf Lindau (B), sowie die Erstellung eines neuen KSK für die Stadt Lindau (B) und die Festlegung des weiteren Vorgehens.

- Treibhausgasbilanzierung

In der Sitzung des Klimabeirates am 15. April 2021 wurden die Ergebnisse der aktuellen Treibhausgasbilanzierung (THG-Bilanzierung) vorgestellt. Eine THG-Bilanzierung ist eine Art Bestandsaufnahme und gibt Auskunft darüber, wieviel CO2 emittiert wird, wie hoch der Energiebedarf ist und welche Energieträger in Lindau (B) genutzt werden und wo die Potenziale liegen. So können entsprechende Handlungsfelder aufgezeigt werden.

- Erarbeiten der Handlungsfelder

Auf Grundlage der THG-Bilanzierung und an Orientierung des European Energy Award (kurz eea) wurden Handlungsfelder (HF) erarbeitet. Diese wurden durch zwei Klimabeiräte entsprechend priorisiert und dem Klimabeirat am 17.06.2021 zum Beschluss vorgelegt. Im Einzelnen handelt es sich um 7 HF die parallel nebeneinanderstehen:

- Entwicklungsplanung & Raumordnung

- Gebäude, Energieeffizienz bei Neu- und Altbauten und kommunalen Anlagen

- Versorgung & Entsorgung

- Mobilität

- Interne Organisation

- Kommunikation & Kooperation

- Klimawandelanpassung & Lebensstiel

Für die erarbeiteten HF wurden je HF zwei Fachexperten zur Betreuung berufen.

- für das HF: Entwicklungsplanung, Raumordnung wurden berufen :

- Klimabeirat Koschka

- Stadtrat Obermayr

- Klimabeirat Mayer

- für das HF: Gebäude, Energieeffizienz bei Neu- und Altbauten wurden berufen :

- Herr Ordelheide, Leiter Abteilung Hochbau

- Klimabeirat Mayer

- für den Bereich Versorgung im HF: Versorgung, Entsorgung wurde berufen :

- für den Bereich Entsorgung im HF: Versorgung, Entsorgung wurde berufen :

- Stadträtin Mayer

- Frau Dr. Burghard, Fachbereichsleitung Abwasserwirtschaft

- Klimabeirat Valdes

- Stadtrat Hübler

- Klimabeirätin Dr. König-Hoffmann

- Klimaschutzmanagerin Frau Eichler

- für das HF: Kommunikation, Kooperation wurde berufen:

- Frau Abbrederis, Öffentlichkeitsarbeit Stadt Lindau

- Klimabeirat Dr. Rhomberg

- Klimabeirat Hoffmann

- Klimabeirat Dr. Triloff

- Erarbeitung eines Prozesses & Systematik zur Einbindung der Stadtgesellschaft

In der Sitzung des Klimabeirates am 15. April wurde ein Prozess & Systematik erarbeitet, welche Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten soll, sich aktiv in den Prozess mit einzubringen durch z. B. einreichen von Vorschlägen. Damit aus einer Idee ein konkreter Vorschlag wird und dann als Maßnahme umgesetzt werden kann, wurde ein bestimmtes Vorgehen erarbeitet sowie ein Formular zum Einreichen eines Maßnahmen-Vorschlages.

- In einem ersten Schritt werden die eingereichten Beiträge gesammelt und in der Diskussion auf Ernsthaftigkeit überprüft.

- Im zweiten Schritt werden aus den Ideen konkrete Vorschläge entwickelt

- Welche dann im dritten Schritt in das erarbeitet Formular eingetragen und eingereicht werden.

- Im weiteren Verlauf werden die eingereichten Vorschläge an die jeweiligen Fachexperten verteilt.

- Maßnahmenkatalog Teil 1

Auf Basis des formulierten Zieles wurden die Mitglieder des Klimabeirates sowie die Stadtgesellschaft aufgefordert konkrete Maßnahmenvorschläge einzureichen. Diese wurden an den jeweiligen Fachbereich sowie die Fachexperten zur Beurteilung weitergeleitet. Maßnahmen, über die ein Konsens erzielt werden konnte, wurden in den Maßnahmenkatalog/Arbeitsprogramm aufgenommen. Maßnahmenvorschläge die einer weiteren Überprüfung bedürfen wurden zurückgestellt und werden zu einem späteren Zeitpunkt im Plenum beraten.

In der Sitzung des Klimabeirates am 23.09.2021 wurden insgesamt 72 Maßnahmen vorgestellt.

Bei den eingereichten Maßnahmenvorschlägen gibt es zum einem große Unterschiede bei der Wirksamkeit hinsichtlich des THG-Einsparpotenzials und des Aufwandes bei der Umsetzung. Zum anderen können nicht alle Projekte gleichzeitig angegangen und umgesetzt werden. Aus diesem Grund wurde eine Priorisierung durchgeführt. Folgende drei Bewertungskriterien flossen in die Bewertung ein:

1. Stellenwert / Ausstrahlung

2. Klimarelevanz

3. Umsetzbarkeit

Stellenwert / Ausstrahlung:

Mit dem Kriterium „Stellenwert / Ausstrahlung“ wurde die Bedeutung und Wichtigkeit

einer Maßnahme für den Gesamtprozess sowie den klima- und energiepolitischen Diskurs

in der Kommune bewertet. Die Bewertung dieses Kriteriums konnte nicht anhand messbarer Indikatoren erfolgen; sie ist weit gehend subjektiv und orientierte sich an folgenden konkreten Fragestellungen:

a) Ist die Maßnahme Voraussetzung zur Erreichung der Klimaschutzziele bzw. zur

Umsetzung weiterer Maßnahmen?

b) Hat die Maßnahme besondere Signalwirkung?

c) Passt die Maßnahme besonders gut zum Selbstbild der Kommune?

d) Werden mit der Maßnahme andere wichtige Akteure erreicht? (Multiplikatoreffekte)

e) Zeigt die Maßnahme schnelle Ergebnisse bzw. ist die Maßnahme besonders effektiv?

Klimarelevanz:

Die Klimarelevanz veranschaulicht die zu erwartenden Wirkungen einer Maßnahme im

Hinblick auf die Einsparung an Energie- und CO2. Nicht allen Maßnahmen konnten Einsparpotenziale zugeordnet werden, viele Maßnahmen wirken indirekt oder unterstützend. Das trifft insbesondere auf organisatorische und bewusstseinsbildende Maßnahmen zu. Bei diesen Maßnahmen wurde auf eine Bewertung der Klimarelevanz verzichtet. Bei einigen Maßnahmen konnten die CO2-Minderungspotenziale sehr konkret gefasst werden, bei anderen waren qualitative Abschätzungen erforderlich. Wo dies möglich war, erfolgte die Bewertung der Klimarelevanz anhand der CO2-Einsparung anhand folgende Kriterien:

- Hohe Klimarelevanz: die Maßnahme trägt dazu bei, dass 5% oder mehr der CO2-

Einsparungen im jeweiligen Handlungsfeld erreicht werde

- Mittlere Klimarelevanz: durch diese Maßnahme werden zwischen 0,5 und 5% der CO2-Emissionen eingespart.

- Geringe Klimarelevanz: die Maßnahme trägt dazu bei, dass 0,5% oder weniger der

CO2-Emissionen eingespart werden

Umsetzbarkeit:

Die Umsetzbarkeit einer Maßnahme ist wiederum ein an subjektive Teilkriterien gebundenes Bewertungskriterium. Wenn die Umsetzung der Maßnahme mit geringen Hemmnissen verbunden ist, dann ist die Umsetzbarkeit hoch. Ähnlich wie bei der Signifikanz dienten konkrete Fragen zur Bewertung der Umsetzbarkeit:

a) Ist die Maßnahme besonders komplex, beispielsweise dadurch, dass viele Akteure eingebunden werden müssen?

b) Sind politische / administrative Barrieren oder Widerstände wichtiger Akteursgruppen vor Ort zu erwarten?

c) Gibt es Hemmnisse aufgrund großer finanzieller Belastungen?

d) Gibt es Hemmnisse aufgrund großer personeller Erfordernisse?

e) Gibt es bereits erkennbare Ansätze / Akteure zur Umsetzung?

Die Bewertung der drei genannten Kriterien wurde in ein Punkteschema überführt. Auf Grundlage der Bewertung in den drei Einzelkriterien konnte eine Priorisierung der Maßnahmen durchgeführt werden.

Es wurden die Maßnahmen mit Priorität 1 (hoch) eingestuft, die im Durchschnitt der bewerteten Kriterien mindestens 2,5 Punkte erlangten. Damit wird gewährleistet, dass nur solche Maßnahmen mit hoher Priorität eingestuft wurden, die einerseits relevant sind (Signifikanz und Klimarelevanz) und bei denen andererseits eine realistische Chance auf eine Umsetzbarkeit besteht.

Maßnahmen, deren durchschnittliche Bewertung zwischen 2,0 und 2,4 Punkten lagen, wurden mit der Priorität 2 (mittel) eingestuft. Dabei handelt es sich ebenfalls um wichtige Klimaschutzmaßnahmen, die bei der Umsetzung des KSK zu berücksichtigen sind.

Die Maßnahmen, deren durchschnittliche Punktebewertung unter 2,0 lag, erhielten Priorität 3 (niedrig). Sie sind aus unterschiedlichen Gründen nicht mit höchster Priorität anzugehen, jedoch sollten auch diese Maßnahmen umgesetzt werden, sofern sich hierzu eine günstige Gelegenheit ergibt

- Zielformulierung

Um sinnvoll über Klimaziele diskutieren zu können, braucht es Einigkeit über die begrifflichen Definitionen. Für die Begriffe „CO2-neutral“, „kohlenstoffneutral“ und „treibhausgasneutral“ fehlt oft die Abgrenzung. Das löst Verwirrung aus und öffnet der bewussten oder unbewussten Irreführung Tür und Tor. Es gibt werden in der klimapolitischen-Debatte noch im Pariser Abkommen eine klare Definition.

In der Sondersitzung am 21.10.2021 wurden zum einen die wissenschaftlichen Unterschiede vorgestellt und zum anderen wurde die Begrifflichkeit für Lindau beschlossen:

Der Klimabeirat beschließt, für das Lindauer Klimaziel den Begriff Klimaneutralität zu nutzen. Dieser basiert auf Grundlage des Klimaschutzgesetzes, das der Deutschen Bundestages am 24.06.2021 beschlossen hat. Kompensationszahlungen sind grundsätzlich auf sinnvolle Maßnahmen zu begrenzen.

- Empfehlungsvorschlag für den Stadtrat

In der Sondersitzung des Klimabeirates wurden folgende Empfehlungen für den Stadtrat erarbeitet:

- Der Klimabeirat empfiehlt dem Stadtrat das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 zu beschließen. Dem Klimabeirat ist hierbei bewusst, dass dies ein ambitioniertes Ziel ist, welches über die gesetzliche Grundlage des Bundestages hinausgeht. Den Mitgliedern des Klimabeirates ist bewusst, dass die Erreichung dieses Zieles von einer Reihe von externen Rahmenbedingungen auf EU-, Bundes- und Landesebene abhängig ist, auf die die Stadt Lindau keinen unmittelbaren Einfluss hat.

- Um diesen Pfadabhängigkeiten gerecht zu werden, empfiehlt der Klimabeirat ein engmaschiges Netz zum Monitoring und zur Evaluierung von Zwischenschritten und Meilensteinen.

- In einem ersten Schritt empfiehlt der Klimabeirat dem Stadtrat bereits eine Reihe von Maßnahmen, die dem Maßnahmenkatalog des Klimabeirats entstammen, welche von den Mitgliedern des Klimabeirats evaluiert und in einem Online-Beteiligungsverfahren von den Bürgerinnen und Bürger der Stadt priorisiert wurden:

- Klimastrategie auf Kommunalebene

- Förderung Radverkehr

- Entscheidungen des Stadtrates auf Klimarelevanz prüfen

- Autoarmer Inselkern

- Wärmerückgewinnung aus Abwasser

- Erstellung einer Energie- und THG-Bilanz alle 4 Jahre

Fachliche Bewertung

Bei der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (KSK) oder auch Klimaaktionsplan genannt, handelt es sich um Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für den Klimaschutz der Stadt Lindau (B). Ein KSK ist ein energiepolitisches Aktivitätenprogramm für die kommenden Jahre und stellt somit die Weichen für die zukünftige klimapolitische Ausrichtung der Stadt. Damit hat die Stadt ein Werkzeug an der Hand, um konkrete Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen und somit eine systematische Entwicklung zu mehr Energieeffizienz und deutlich weniger THG-Ausstoß zu erreichen.

Ein Konzept ist die schriftliche Planung eines Prozesse, der in Gang gebracht wird. Es dient dazu, Fehlentwicklungen, unerwünschte Ergebnisse oder Nebeneffekte zu vermeide, mit der vorhandenen Zeit und Manpower möglichst gut auszukommen, realistische Erwartungen zu erzeugen und die gesteckten Ziele auch zu erreichen.

Das Klimaschutzkonzept schafft Klarheit über die Ziele und die Umsetzung der darin festgesetzten Maßnahmen.

Die Grundlage des „European Green Deal“, des Bundes-Klimaschutzgesetztes und des Bayerische Klimaschutzgesetzt (BayKlimaG) sind die in Paris Ende 2015 von der internationalen Staatengemeinschaft beschlossene Vereinbarung, die Erderwärmung auf deutlich unter 2°C, möglichst aber auf unter 1,5 °C zu begrenzen.

Bei der Zielformulierung wurden neben dem Erreichen des 1,5 °C Zieles auch die gesetzliche Grundlage des Bundestages bedachtet, sowie einer Reihe von externen Rahmenbedingungen auf EU-, Bundes- und Landesebene, auf die Stadt Lindau keinen unmittelbaren Einfluss haben. Die Aufgabe des Klimabeirates ist es den Weg zum formulierten Ziel aufzuzeigen. Um das Klimaziel zu erreichen und die vorgeschlagenen notwendigen Maßnahmen umzusetzen werden zukünftig Ressourcen für Personal, Sachkosten und Infrastruktur notwendig werden.

Diskussionsverlauf

Bürgermeisterin Dorfmüller führt aus, dass der Klimabeirat ein völlig neues Instrument in Lindau ist und es hierfür keine Blaupause gibt. Für gute Lösungsansätze bedarf es mehr Zeit. Dennoch wurde aus ihrer Sicht eine gute Lösung gefunden.

Stadtrat Prof. Dr. Schöffel sieht vieles richtig, aber global gesehen wird man seiner Meinung nach wenig damit erreichen. Zudem ist er der Meinung, dass keine „unscharfen Ziele“ beschlossen werden sollten. Daher spricht er sich gegen Ziffer 1 des Beschlussvorschlages aus.

Stadtrat Brombeiß kritisiert, dass der Maßnahmenkatalog erst heute zur Sitzung vorgelegt wurde.

Bürgermeister Hotz merkt an, der Maßnahmenkatalog in ähnlicher Form bereits letzte Woche im Bauausschuss vorlegt wurde und zudem die Maßnahmen heute nicht beschlossen werden.

Stadtrat Jöckel sieht gigantische Klimmzüge voraus. Zudem ist er der Auffassung, dass die Verwaltung intensiv gefordert wird.

Stadtrat Obermayr wiederholt die Einladung an alle Stadtratsmitglieder zur Teilnahme als Gäste an den Sitzungen des Klimabeirates.

Stadträtin Rundel sieht das Ziel als ambitioniert und daher muss rasch ins Handeln gekommen werden.

Stadtrat Bandte bittet um namentliche Abstimmung aller Punkte.

Bürgermeister Hotz schlägt vor, dass man die Ziffern 1 und 2 bis 5 getrennt abstimmt und dann dabei die Gegenstimmen erfasst.

Stadtrat Bandte zeigt sich mit dem Vorgehen einverstanden.

Beschluss 1

- Der Stadtrat beschließt das Klimaziel „Klimaneutralität bis zum Jahr 2035“ zu erreichen, das im neuen Klimaschutzkonzept aufgenommen wird.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 21, Dagegen: 2

Abstimmungsbemerkung

Gegenstimmen: Stadtrat Prof. Dr. Schöffel und Stadtrat Freiberg

Beschluss 2

- Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, gemeinsam mit dem Klimabeirat ein engmaschiges Netz zum Monitoring und zur Evaluierung von Zwischenschritten und Meilensteinen, zu installieren.

- Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen:

- Klimastrategie auf Kommunalebene

- Förderung Radverkehr

- Entscheidungen des Stadtrates auf Klimarelevanz prüfen

- Autoarmer Inselkern

- Wärmerückgewinnung aus Abwasser

- Erstellung einer Energie- und THG-Bilanz alle 4 Jahre

- Der Stadtrat beauftragt den Klimabeirat weitere Maßnahmen dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen.

- Der Stadtrat beauftragt den Klimabeirat Meilensteine und Zwischenziele für die formulierte Zielsetzung zu erarbeiten und dem Stadtrat vorzulegen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 23, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

7. Beitritt zum Bündnis "Klimaneutrales Allgäu"

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

12. Sitzung des Stadtrates

|

27.10.2021

|

ö

|

beschließend

|

7 |

Sachverhalt

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 05. Juli 2021 wurde durch Herrn Dr. Böhm, eza! das Bündnis „Klimaneutrales Allgäu“ mit dem Zusatzangebot, klimaneutrales Kommunales Energiemanagement (KEM-klimaneutral), vorgestellt. Daraufhin fasste der Bau- und Umweltausschuss die Empfehlung, im Rahmen der Einführung eines Kommunalen Energiemanagements für Gebäude dem Bündnis „Klimaneutrales Allgäu“, beizutreten.

In Vorbereitung auf die gefasste Empfehlung wurden gemeinsam mit Hilmar Ordelheide, Leiter Hochbau und der Klimaschutzmanagerin, Danielle Eichler, Gespräche mit Herrn Geyer, zuständig für den Bereich kommunales Energiemanagement bei eza! geführt. Um zu eruieren, was konkret von eza! geleistet wird und welche Zuarbeit von Seiten des Hochbaus von Nöten ist. Damit abgeschätzt werden kann, welche personellen und finanziellen Ressourcen gebunden werden.

Es handelt sich hierbei um zwei Maßnahmen, die miteinander kombiniert werden können.

- Bündnis „Klimaneutrales Allgäu“

Hierbei verpflichten sich alle teilnehmenden Unternehmen, Kommunen, Verbände, Vereine und Schulen, schrittweise bis spätestens zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Wobei es sich bei den teilnehmenden Kommunen um die jeweilige Verwaltung handelt. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf die Reduzierung der CO2-Emissionen, die verbleibenden Restemissionen werden durch zertifizierte Projekte kompensiert.

Einmal jährlich wird von der jeweiligen Verwaltung der beigetretenden Kommune, eine Bilanz erstellt um die CO2-Emissionen zu ermitteln. Der hier benutzte Begriff „Klimaneutralität“ wird über die von der Kommune zu beeinflussenden Faktoren definiert. Der Treibhausgasausstoß durch die sogenannte „graue Energie“ fließt nicht in die Bilanzierung ein. Es ist davon auszugehen, dass es für den Begriff „Klimaneutralität“ eine klare Definition geben wird und das eine langfristige globale Betrachtung von Nöten ist und somit der Begriff „Klimaneutral“ zukünftig noch weiter gefasst sein wird.

Die Kosten für die Teilnahme beim Bündnis „Klimaneutrales Allgäu“ belaufen sich auf ca. 3.000,00 € jährlich zuzüglich einem Einstiegspreis in Höhe von 3.000,00 € und zuzüglich die Kosten für die Kompensation 1,00 € bis 4,00 € pro Tonne CO2.

- Kommunales Energiemanagement (KEM)

Dabei untersuchen eza!-Experten die kommunalen Liegenschaften auf Energieeinsparpotenzialen und helfen die Energiekosten zu senken. Regelmäßig werden Gebäudebegehungen durchgeführt um die Energie- und Wasserverbräuche zu erfassen, die Einstellungen der vorhandenen Anlagentechnik werden überprüft und optimiert. Zudem werden gezielt die Gebäudenutzer informiert und motiviert, z. B werden Hausmeister in die Bedingung der technischen Anlagen eingewiesen, oder an Schulen kann eine Beteiligung an den eingesparten Kosten stadtfinden. Mit einer Fortschrittsanalyse werden die Entwicklungen des Energieverbrauchs überprüft und jährlich wird ein Energiebericht erstellt.

Die Kosten für ein kommunales Energiemanagement variieren je nach Anzahl der Gebäude. Bei einer Anzahl von vier bis fünf Gebäude belaufen sich die Kosten auf 18.725,00 € brutto.

Es gibt ein Förderprogramm „Klimaschutz in Kommunen“ vom Freistaat Bayern, welches hier greift. Insgesamt können laut eza! ca. 70 Prozent gefördert werden. Somit beläuft sich der Eigenanteil für vier bis fünf Gebäude auf 3.067,50 € jährlich.

Die Förderung wird nach Abschluss der Maßnahme an die Kommune ausbezahlt. Die Laufzeit beträgt drei Jahre. Die notwendigen finanziellen Mittel für vier bis fünf Gebäude für die kommenden drei Jahre beläuft sich somit auf 18.725,00 € jährlich.

Herr Dr. Böhm von eza! stellte die Kombination beider Maßnahmen vor. Hier bietet eza! für den Zeitraum der Beauftragung eines kommunalen Energiemanagements bei eza! eine kostenfreie Mitgliedschaft im Bündnis Klimaneutrales Allgäu, an.

Fachliche Bewertung

- Beitritt zum Bündnis „Klimaneutrales Allgäu“

Der Begriff „Klimaneutral“ ist ein sehr häuf verwendeter Begriff. Wer etwas auf sich hält trägt das Label „Klimaneutral“ im Wappen. Plötzlich wollen Firmen, Unternehmen, Städte, Kantone oder Staaten „Klimaneutral“ sein oder werden. Selbst Wein, Kaffeekapseln oder Handschuhe werden mit dieser Bezeichnung beworben. Dabei ist die Bedeutung alles andere als klar. Oft fehlt eine Abgrenzung zu den verwandten Begriffen „CO2-neutral, „kohlenstoffneutral“ und treibhausgasneutral“. Das löst Verwirrung aus und öffnet der bewussten oder unbewussten Irreführung Tür und Tor.

Grundlage für alle Bemühungen im Klimaschutz ist das Ende 2015 von der internationalen Staatengemeinschaft verabschiedetet Pariser Klimaabkommen. In ihm haben die Staaten festgelegt, dass sie so bald als möglich den Ausstoß an Treibhausgasen mindern wollen mit dem Ziel, ein Gleichgewicht zwischen menschengemachten Emissionen und dem Aufnahmevermögen zu erreichen – durch Senken bis zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Das nennt sich dann gemeinhin "Net-Zero-Emissions" oder deutsch "Treibhausgas-Neutralität".

Was bedeute „Klimaneutralität“ und was ist der Unterschied zu CO2-Neutral, Treibhausgasneutral oder "Netto-Null-Emissionen"?

Es gibt keine verbindliche Definition für diese Begriffe – weder in der politischen Debatte noch im Pariser abkommen.

Klimaneutral ist ein besonders gerne genutzter und gleichzeitig besonders ungenauer Begriff. Wissenschaftlich gesehen, ist Klimaneutralität eine sehr strenge Vorgabe. Denn das würde bedeuten, dass nicht nur die Treibhausgase in ein Gleichgewicht kommen müssten, sondern auch alle anderen Effekte von menschlichem Handeln mit Klimawirkung betroffen wären. Also etwa die kühlende Wirkung von Aerosolen in Abgasen (zum Beispiel Schwefeldioxid) oder auch die wärmende von Kondensstreifen.

Tatsächlich aber wird der Begriff "Klimaneutralität" dazu benutzt, Treibhausgase ausstoßen, aber durch Zahlungen dazu beitragen, dass anderswo auf der Welt welche reduziert werden. Da es sich um einen globalen Prozess handelt, funktioniert dies anfangs auch gut, aber es ist kein Konzept für die Zukunft. Diese Vorgehensweise kann das langfristige Ziel nicht ersetzen, die Emissionen netto auf null zu bringen.

Mit der Begrifflichkeit treibhausgasneutral oder "Netto-Null-Emissionen" ist gemeint, dass die Summe an klimarelevanten Gasen in der Atmosphäre nicht mehr ansteigt. Das gilt für Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) sowie eine Reihe fluorierter Treibhausgase (F-Gase). Diese haben unterschiedlich starke Wirkungen auf das Klima und aus diesem Grund rechnet man sie jeweils auf CO2-Einheiten um. Man kann auf sehr verschiedenen Wegen erreichen, dass dieses Gleichgewicht erreicht wird. In dem man z. B. Moore wieder vernässt und Wälder aufforstet, um CO2 wieder einzufangen. Auch technische Lösungen sind denkbar. Dabei spielt es keine Rolle, welches Gas man jeweils vermeidet oder auffängt. Nur in Summe darf der Gehalt der Atmosphäre in CO2-Einheiten umgerechnet nicht steigen. Wegen dieser Umrechnung entsteht leicht der Eindruck, dass CO2-neutral dann das Gleiche sein müsste.

Der Begriff CO2-neutral ist nicht eindeutig, aus diesem Grund hat der Weltklimarat auch in seinem neuesten Sachstandsbericht darauf verzichtet. CO2-neural sagt streng genommen nichts darüber aus, ob nicht die anderen Klimagase weiter steigen.

Aus fachlicher Sicht wird die Auffassung vertreten, dass bei den Treibhausgas-Emissionen Analog wie beim Naturschutzrecht (Vgl. §15 BNatSchG) zu verfahren ist. An erster Stelle sollte die Vermeidung stehen, gefolgt vom Ausgleich am Ort der Emissionen und dann kommt die Kompensation bzw. Ersatzzahlung für Maßnahmen an anderen Orten.

Im neu zu erstellenden Klimaschutzkonzept sind Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen vorgesehen, sowie eine regelmäßige Kontrolle.

Ein Beitritt zum Bündnis „Klimaneutrales Allgäu“ würde zum jetzigen Zeitpunkt personelle wie finanzielle Ressourcen binden ohne zusätzliche Erfolge zu versprechen. Aus diesem Grund, wird aus fachlicher Sicht dem Beitritt zum Bündnis „Klimaneutrales Allgäu“ nicht zugestimmt.

- Kommunales Energiemanagement (KEM)

Beim Klimaschutz kommt den Kommunen eine zentrale Rolle zu, zumal sie als Teil der öffentlichen Hand eine Vorbildfunktion gegenüber den Bürgern begleiten. Dieser Rolle können die Kommunen durch Maßnahmen in den Bereichen Energiesparen sowie Ersetzen von fossiler Energie durch Erneuerbare Energien gerecht werden.

Im Maßnahmenkatalog des neu zu erarbeiteten Klimaschutzkonzeptes sind Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie den Ersatz von fossilen Energieträgern vorgesehen. Um nur zwei Beispiel zu nennen sind im Handlungsfeld 2 „Kommunale Gebäude und Anlagen“ die Maßnahmen Nr. 11 „klimaneutrale Energieversorgung der Kommunalen Liegenschaften“ oder Nr. 12 „Sanierung von 7 Schulen“ aufgeführt. Als eine weitere Maßnahme ist, ein kommunales Energiemanagement für die kommunalen Liegenschaften, aufgeführt.

Eine Kommune ist als Teil der öffentlichen Hand an das Vergaberecht gebunden. Die Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche Ausschreibung oder eine beschränkte Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände ein anderes Verfahren rechtfertigen.

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

ca. 18.725,00 €

|

18.725,00 € kommenden 3 Jahre

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

|

Diskussionsverlauf

Stadtrat Strauß zeigt sich irritiert darüber, dass der Beschlussvorschlag zu Ziffer 1 entgegen dem sonstigen Handeln zur Abstimmung steht. Der Bauausschuss hat einen Beschluss gefasst, der als erstes zur Abstimmung gestellt werden muss.

Bürgermeister Hotz hatte die Vorbefassung des Bauausschusses auf dem Schirm. Der Beschlussvorschlag zu Ziffer 1 wird daher wie folgt zur Abstimmung gestellt: „Der Stadtrat beschließt dem Bündnis „Klimaneutrales Allgäu“ beizutreten.“.

Für Stadtrat Hummler ist der Beitritt nicht sinnvoll, da seiner Auffassung nach keine Externen für viele Dinge nötig sind.

Auch Bürgermeisterin Dorfmüller sieht das so. Ihrer Meinung mach müssen solche Themen im eigenen Klimabeirat der Stadt eingebracht werden.

Stadtrat Strauß kann nicht verstehen, wieso man sich vor dem Klimabündnis Allgäu verschließt.

Beschluss 1

- Der Stadtrat beschließt dem Bündnis „Klimaneutrales Allgäu“ beizutreten.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 5, Dagegen: 18

Beschluss 2

- Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung verschiedene Angebote zum kommunalen Energiemanagement einzuholen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 23, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

8. Beschluss der Grundsatzvereinbarungen über die Entwicklung der Bahnflächen Insel und Reutin

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

12. Sitzung des Stadtrates

|

27.10.2021

|

ö

|

beschließend

|

8 |

Sachverhalt

1.1 Grundsatzvereinbarung 2014

Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) hat am 23.10.2014 die Grundsatzvereinbarung „Städtebauliche und eisenbahnfachplanerische Eckpunkte zur Entwicklung der frei werdenden Bahnflächen in Lindau-Insel und Lindau-Reutin –Zwei-Bahnhofs-Lösung“ vom 17.09.2014 (Anlage 3) beschlossen.

Ziel war eine geneinsame städtebauliche Entwicklung der frei werdenden Bahnflächen. Grundlage dafür war das sogenannte „Laux-Konzept“, welches der Grundsatzvereinbarung von 2014 als Anlage 3/1 bis 3/3 beigefügt war.

Konkret wurden u.a. folgende Inhalte aufgeführt:

Lindau-Insel:

- Städtebauliche Entwicklung der Flächen

Mischgebietsentwicklung

Entwicklung des Bahnhofsumfelds einschließlich Vorplatzsituation mit Zugang zu den Bahnsteigen, Gebäude, Busbahnhof, P&R, Taxi, ÖPNV, Fahrradabstellplätze, Kiss & Ride u.a.

Grün- und Freiflächenkonzept

Wertschöpfung durch Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken

Lindau-Reutin:

- Städtebauliche Aufwertung der Flächen

- Umsetzung Variante „Wohnen plus“ des Laux-Konzeptes

- Neugestaltung des Bahnhofsgebäudes und des Bahnhofsvorplatzes einschl. Erweiterung und Verknüpfung mit dem ÖPNV, Busbahnhof, Taxi- und PKW-Vorfahrt, Kurz- und Langzeitparkplätze, Kiss & Ride usw.

- Grün- und Freiflächenkonzept

- Wertschöpfung durch Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken

1.2 Fortschreibung Grundsatzvereinbarung Lindau-Insel 2021

Mit Beschluss des Rahmenplans für die Hintere Insel im Jahr 2019 wurde die planerische Grundlage für die Entwicklung der Bahnflächen für die Hintere Insel ausdifferenziert. Im Rahmenplan sind die städtebaulichen Ziele, das weitere Vorgehen, die Umsetzung der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) sowie ein Gestaltungsleitfaden beinhaltet.

Für die Bahn ist nun die Grundlage gegeben, die Flächen zu vermarkten. Eine erfolgreiche Vermarktung ist wiederum die Voraussetzung für den Rückbau der Bahninfrastruktur.

Die Stadt erarbeitet aktuell ein Folgekostenkonzept für die Hintere Insel, das alle Maßnahmen der SoBoN aufführt und diese kostenmäßig auf die jeweiligen Vermarktungsabschnitte der Bahn umlegt. Sobald das Folgekostenkonzept vorliegt, werden dazu entsprechende Kostenübernahmeverträge mit den Grundstückskäufern abgeschlossen, welche die Voraussetzung für die nachfolgenden Hochbauwettbewerbe sowie die Bauleitplanung ist. Diese Arbeitsschritte sind in der Grundsatzvereinbarung für Lindau-Insel (Anlage 1) aufgeführt.

Wesentliche Ziele der Grundsatzvereinbarung Lindau-Insel sind folgende Punkte:

Es wird klargestellt, dass die SoBoN anzuwenden ist. Die Anwendung der SoBoN muss kausal auf die jeweilige Quartiersentwicklung zurückzuführen sein.

Ergänzend zum SoBoN-Grundsatzbeschluss wird aufgenommen, dass zur Umsetzung des 30%-Anteils für geförderten Wohnungen neben dem Modell der EOF auch andere Modelle angewendet werden können. Dies war Wunsch der Stadt, um ggf. auch Baugruppen oder Genossenschaften zum Zuge kommen zu lassen. Die anschließende Entscheidung dazu ist jetzt aber noch nicht erfolgt. Sie wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Es wird die Erarbeitung eines Folgekostenkonzeptes durch die Stadt vereinbart. Die Folgekosten werden anteilig der jeweiligen Baumasse für Wohnen auf die einzelnen Quartiere umgelegt. Städtebauliche Grundlage hierfür ist der Rahmenplan für die Hintere Insel.

Es werden die jeweiligen Meilensteine beschrieben, welche noch bis zur Vermarktung der Grundstücke erfolgen müssen. Dies ist das Folgekostenkonzept. Im Folgekostenkonzept wird auch eine Erschließungsplanung beinhaltet sein, welches die abzutretenden öffentlichen Erschließungsflächen konkret aufzeigt. Mit den Investoren werden dann die Hochbauwettbewerbe sowie die Bauleitplanung durchgeführt. Anschließend erfolgen die Freistellung der Bahnflächen sowie der Rückbau.

Es wird vereinbart, dass Stadt und Bahn bei den kommenden Arbeitsschritten weiterhin zusammenarbeiten und sich gemeinsam um optimale Lösungen bemühen.

Es wird klargestellt, dass die kommunale Planungshoheit durch diese Grundsatzvereinbarung nicht berührt wird.

1.3 Fortschreibung Grundsatzvereinbarung Lindau-Reutin

Das Vorgehen bei der Entwicklung der Bahnflächen auf der Hinteren Insel seit 2016 und die Grundsatzvereinbarung Lindau-Insel dienen als Vorlage für die Entwicklung für die Bahnflächen Lindau-Reutin (Anlage 2).

Konkret werden folgende Inhalte vereinbart:

Es wird gemeinsam ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt und durchgeführt. Grundlage hierfür ist das Laux-Konzept „Wohnen plus“ der Grundsatzvereinbarung 2014 sowie die Ergebnisse der VU „Reutin Mitte“ aus 2020. Von der grundsätzlichen Nutzung ist insbesondere für den südlichen Bereich eine Mischnutzung (Wohnen und Gewerbe) vorgesehen. Anschließend wird ein detaillierter Rahmenplan erarbeitet. Anschließend werden mit den Investoren Hochbauwettbewerbe sowie die Bauleitplanung durchgeführt. Die Stadt übernimmt keine Gewähr für Dauer und Erfolg dieser Verfahren, die kommunale Planungshoheit bleibt unberührt.

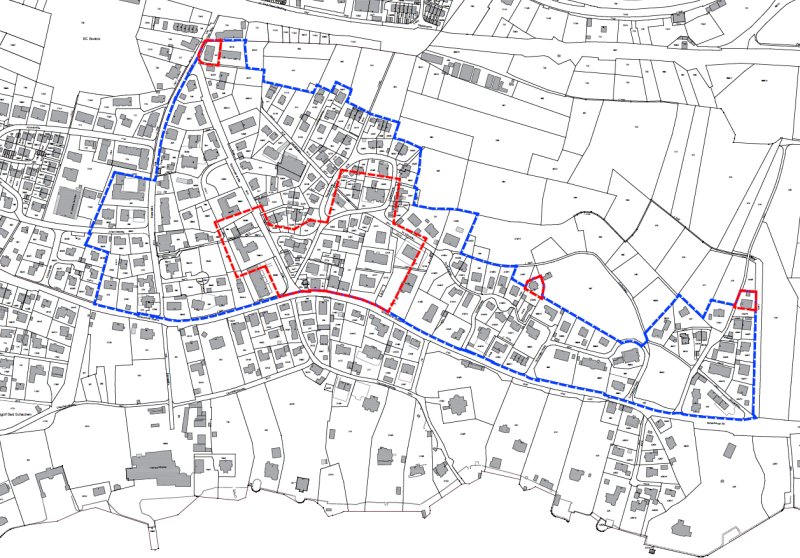

Die Bahnflächen werden in zwei Bereiche aufgeteilt. Der Bereich Nord wird zuerst entwickelt und beinhaltet die Flächen des Bahnhofs Reutin sowie die östlich anschließenden Parkierungsflächen. Die Stadt wird zudem die Bregenzer Straße, den Berliner Platz und weitere angrenzende Bereiche in den Wettbewerbsumgriff aufnehmen. Anschließend wird der Wettbewerb für den Bereich Süd (Flächen südlich der Gleise) vorbereitet und durchgeführt. Die Trennung der beiden Bereiche erfolgt aus Gründen der Dringlichkeit und der Durchführbarkeit. Beide Teile sollen aber städtebaulich gemeinsam betrachtet werden, die Wettbewerbe entsprechend auf die benachbarten Bereiche Bezug nehmen.

Die SoBoN findet Anwendung. Die Regelungen sind hier analog zu den Regelungen auf der Insel getroffen (siehe 1.2).

Ein Teil der Bahnflächen Süd (bis zu ca. 2 ha), im Bereich der Kamelbuckelbrücke, soll für die Errichtung einer wissenschaftlichen Nutzung oder Forschungseinrichtung vorgehalten werden.

Es wird die Erarbeitung eines Folgekostenkonzeptes durch die Stadt vereinbart. Die Folgekosten werden anteilig der jeweiligen Baumasse für Wohnen auf die einzelnen Quartiere umgelegt. Städtebauliche Grundlage hierfür ist der zu erarbeitende Rahmenplan.

Es werden die jeweiligen Meilensteine beschrieben, welche noch bis zur Vermarktung der Grundstücke erfolgen müssen. Beginnend ab dem Abschluss vorliegender Grundsatzvereinbarungen sind dies die Vorbereitung der Wettbewerbe Nord und Süd, die Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplans, die Veräußerung der Grundstücke sowie die Freistellung und der Rückbau.

Es wird vereinbart, dass Stadt und Bahn bei den kommenden Arbeitsschritten weiterhin zusammenarbeiten und sich gemeinsam um optimale Lösungen bemühen.

Es wird klargestellt, dass die kommunale Planungshoheit durch diese Grundsatzvereinbarung nicht berührt wird.

Fachliche Bewertung

Der Abschluss der Grundsatzvereinbarungen für Lindau-Insel und Lindau-Reutin ist Voraussetzung für die weiteren Verfahrensschritte, insbesondere die Veräußerung der Grundstücke durch die Bahn und die dann anschließende Freistellung und dem Rückbau der Bahninfrastruktur. Die Grundsatzvereinbarungen wurden seitens der Stadt unter anwaltlicher Betreuung erarbeitet.

Die Entwicklung der Bahnflächen ist aus dem städtischen ISEK (Fokusmaßnahmen) sowie den vorbereitenden Untersuchungen für die Insel und „Reutin-Mitte“ (Sanierungsziele) abgeleitet. Sie entsprechen daher den Zielen einer geordneten Stadtentwicklung. Konkrete Zielsetzungen seitens einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sind die Vorgaben zu städtebaulichen Wettbewerben, detaillierten Rahmenplanungen, die Anwendung der Lindauer SoBoN und die diesbezüglich zu erstellenden Folgekostenkonzepte, die sich in den Grundsatzvereinbarungen wiederfinden.

Wichtig für die Verwaltung ist die Trennung der Bahnflächen in den Teilbereich Nord und Süd, um für den Bereich Nord eine zeitnahe Errichtung eines neuen Bahnhofgebäudes, eine Neuordnung des Berliner Platzes und ein Auffangparkhaus östlich des neuen Bahnhofs umsetzen zu können. Auch für diese Entwicklungen ist die Grundsatzvereinbarung Lindau-Reutin Voraussetzung.

Grundsätzlich bildet die Entwicklung der Hinteren Insel hier die Blaupause für die Entwicklung der Bahnflächen in Reutin. Da sich aus städtebaulicher Sicht das Vorgehen auf der Hinteren Insel fachlich bewährt hat, wird seitens der Verwaltung empfohlen, den beiden Grundsatzvereinbarungen zuzustimmen.

Diskussionsverlauf

Stadtrat U. Kaiser hätte den Grundsatzvereinbarungen gerne zugestimmt. Da nun aber heimlich ein Parkhaus am Bahnhof Reutin beinhaltet ist, kann er nicht zustimmen. Seiner Auffassung nach war von einer „Parkierungsanlage“ die Rede.

Stadträtin Dr. Lorenz-Meyer stimmt dieser Aussage zu und stellt den Antrag, dass man das Wort „Parkhaus“ durch das Wort „Parkierungsanlage“ ersetzt.

Beschluss 1

1. Stadträtin Dr. Lorenz-Meyer stellt den Antrag, dass man das Wort „Parkhaus“ durch das Wort Parkierungsanlage ersetzt.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 6, Dagegen: 16

Beschluss 2

1. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) stimmt der „Grundsatzvereinbarung zur Umsetzung planerischen und der baulichen Entwicklung auf den freiwerdenden Bahnflächen in Lindau Insel“ mit Stand vom 07.10.2021 (Anlage 1) zu.

2. Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) stimmt der „Grundsatzvereinbarung zur Umsetzung planerischen und der baulichen Entwicklung auf den freiwerdenden Bahnflächen in Lindau-Reutin“ mit Stand vom 07.10.2021 (Anlage 2) zu.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 17, Dagegen: 5

zum Seitenanfang

9. Bebauungsplan Nr. 79 “Rickenbacher Wiesen”, 6. Änderung “Beherbergungsbetriebe”:

- Billigung des Vorentwurfs zur Bebauungsplanänderung

- Beschluss zur frühzeitigen Auslegung gem §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

12. Sitzung des Stadtrates

|

27.10.2021

|

ö

|

beschließend

|

9 |

Sachverhalt

- Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes, Ziel und Zweck der Planung

Das Plangebiet befindet sich im östlichen Teilbereich des Gewerbegebietes an der Robert-Bosch-Straße im Stadtteil Reutin und umfasst eine Größe von ca. 11,3 ha. Der Planbereich ist bereits durch eine gewerblich genutzte Bebauung geprägt, es sind jedoch noch einige Baulücken vorhanden, welche für weitere bauliche Entwicklungen zur Verfügung stehen.

Mit der Änderung des Bebauungsplanes wird das Ziel verfolgt, in dem bestehenden Gewerbegebiet, zusätzlich zu den bereits vorhandenen Ausschlüssen von Nutzungen, Beherbergungsbetriebe auszuschließen.

Folgende städtebaulichen Ziele werden durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79, 6. Änderung verfolgt:

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

- Steuerung der vorhandenen Nachverdichtungspotentiale

- Sicherung der bestehenden gewerblichen Struktur

- Stärkung des produzierenden Gewerbes und Büros

Die vorhandenen, ausgewiesenen Gewerbegebiete sollen aus aufgeführten Gründen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben, vorzugsweise produzierendem Gewerbe, zur Verfügung stehen. Eine Nutzungssteuerung zur Sicherung der städtebaulichen Ziele durch Änderung des Bebauungsplanes ist demnach notwendig.

- Bisheriges Planungsrecht

Für den Planbereich besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 79 “Rickenbacher Wiesen” (rechtsverbindlich seit 04.07.1981). Er sieht im gesamten Geltungsbereich ein Gewerbegebiet vor. Ziel des Bebauungsplanes war die Schaffung von weiteren Bauplätzen für Gewerbebetriebe im Anschluss an das vorhandene Gewerbegebiet. Der Geltungsbereich umfasst überwiegend das Betriebsgelände der damals ansässigen Firma Bahlsen.

In einer 1. Änderung des Bebauungsplanes (rechtsverbindlich seit 15.02.1998) wurde die Art der baulichen Nutzung hinsichtlich der Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben eingeschränkt. Aufgrund der topografischen Situation und der aus immissionsschutzfachlicher Sicht vorteilhaften Lage für Gewerbebetriebe solle das Gewerbegebiet dazu dienen, bestehenden Betrieben Erweiterungsflächen zur Verfügung zu stellen und weitere vergleichbare Gewerbebetriebe anzusiedeln. Einzelhandelsbetriebe entsprachen nicht dem Ziel Gewerbebetriebe anzusiedeln und Erweiterungsflächen für bereits vorhandene Betriebe zu schaffen.

Auch in der 2. Änderung des Bebauungsplanes (rechtsverbindlich seit 14.03.1997) erfolgte eine weitere Einschränkung der Art der baulichen Nutzung. Es wurden, zusätzlich zu den Einzelhandelsbetrieben, Schank- und Speisewirtschaften sowie Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Des Weiteren wurde eine Ausnahme für bestehende Einzelhandelsbetriebe ergänzt.

- Verfahrensbearbeitung

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79 “Rickenbacher Wiesen”, 6. Änderung “Beherbergungsbetriebe” wurde am 24.06.2020 durch den Stadtrat beschlossen. Ebenfalls wurde in derselben Sitzung am 24.06.2020 der Entwurf in der Fassung vom 08.06.2020 gebilligt und die öffentliche Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Die öffentliche Beteiligung wurde in der Zeit vom 20.07.2020 bis 21.08.2020 durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden Stellungnahmen zum Beteiligungsverfahren abgegeben, die im Anschluss durch die Verwaltung geprüft wurden. Nach ausführlicher Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen und Abstimmung mit dem beratenden Rechtsanwalt, ist ein Verfahrenswechsel von § 13a BauGB in das Regelverfahren aus folgenden Gründen zur Rechtssicherheit sinnvoll:

- Grundflächenbegrenzung: Aufgrund einer aktuellen Rechtsprechung ergibt sich eine Änderung in der Berechnung der zulässigen Grundfläche. Die zulässige Grundfläche im vorliegenden Bauleitplanverfahren überschreitet nun die Grenzwerte des § 13a BauGB.

- Kumulation: Parallel befinden sich drei weitere Bebauungspläne (BP 73 “Erweiterung des Gewerbegebietes”, 8. Änderung “Beherbergungsbetriebe”, BP Nr. 96 “Gewerbegebiet an der Autobahn”, 2. Änderung “Beherbergungsbetriebe” und BP 33 “Lehmgrubenweg”, 1. Änderung “Beherbergungsbetriebe”) in Aufstellung. Hieraus ergibt sich ein enger sachlicher, räumlicher und zeitlicher Zusammenhang, wodurch eine Umsetzung gem. § 13a BauGB eingeschränkt wird.

Aufgrund des Verfahrenswechsels in ein Regelverfahren ist es notwendig, zwingend erforderliche Verfahrensschritte nachzuholen und Inhalte zu ergänzen. Dementsprechend ist zum einen eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen, in der die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt sowie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Zum anderen muss zunächst die frühzeitige Beteiligung nachgeholt werden und im Anschluss nochmals eine förmliche Beteiligung erfolgen.

Hinweis: Für den Bereich der 6. Änderung “Beherbergungsbetriebe” des Bebauungsplanes Nr. 79 “Rickenbacher Wiesen” liegt eine Veränderungssperre vor. Diese ist bis 10.07.2022 gültig.

- Festsetzungen des Bebauungsplanes

Im gesamten Änderungsbereich wird ein Gewerbegebiet festgesetzt. Um die Nutzungen innerhalb dieses Gewerbegebietes steuern zu können, werden einzelne Nutzungen im Sinne von § 1 Abs. 5 BauNVO als nicht zulässig festgesetzt. Durch die 6. Änderung werden nun zusätzlich zu Einzelhandelsbetrieben, Schank- und Speisewirtschaften und Vergnügungsstätten auch Betriebe des Beherbergungsgewerbes ausgeschlossen.

Damit sollen vor allem die vorhandenen Gewerbeflächen dem produzierenden und verarbeitenden Gewerbe vorbehalten werden und die Ansiedlung von Gast- und Vergnügungsstätten vermieden werden. Eine Ausweiterung würde zu ordnungsrechtlichen Problemen und durch den nächtlichen Zu- und Abfahrtsverkehr zu Immissionsbelastungen auch in entfernter liegenden Wohnbereichen führen. Die vorhandenen Betriebe haben Bestandsschutz. Durch den Ausschluss der Betriebe des Beherbergungsgewerbes soll die Schwächung anderer touristisch geprägter Teilbereiche im Stadtgebiet vermieden werden.

Um den bestehenden Einzelhandelsbetrieben eine Erweiterung nicht zu verwehren, wird die bereits in der 2. Änderung aufgeführte Ausnahme zur Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben weiter aufgeführt. Demnach können bestehende Einzelhandelsbetriebe in räumlichem Zusammenhang mit den bestehenden Betriebsanlagen erweitert werden. Dadurch soll eine Bestandssicherung erfolgen und die vorhandene Nahversorgung für die Bevölkerung weiterhin gesichert werden. Bei vorhandenen Einzelhandelsbetrieben ist die Gesamtverkaufsfläche einschließlich der überdachten und sonstigen Freiflächen auf 4.000 m² begrenzt (Verkaufsfläche für Baumarkt und Gartenmarkt jeweils max. 2.000 m²).

Fachliche Bewertung

Um eine rechtssichere Durchführung der Bebauungsplanänderung zu gewährleisten, wird die Fortführung des Planverfahrens im Regelverfahren empfohlen. Dementsprechend muss der Verfahrensschritt der frühzeitigen Beteiligung (gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB) nachgeholt werden. Ein Umweltbericht für die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 79 wurde bereits erarbeitet und ist als Anlage (Begründung und Umweltbericht) beigefügt.

Diskussionsverlauf

Stadtrat Strauß möchte wissen, wieso die ehemalige Grünfläche bei Mc Donalds nun geschottert ist und wieso die Fahrradabstellanlage bei Aldi nun nicht mehr überdacht ist.

Die Leiterin der Stadtplanung, Umwelt und Vermessung, Frau Möller, antwortet, dass sie das Thema aufgreifen und nachsehen wird.

Beschluss

- Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) billigt den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 79 “Rickenbacher Wiesen”, 6. Änderung “Beherbergungsbetriebe” mit Stand vom 10.09.2021.

- Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) beschließt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 21, Dagegen: 1

Abstimmungsbemerkung

Stadtrat Nüberlin nimmt wegen persönlicher Beteiligung nach Art. 49 GO nicht an Beratung und Beschlussfassung dieses Punktes teil.

zum Seitenanfang

10. Bebauungsplan Nr. 33 “Lehmgrubenweg”, 1. Änderung “Beherbergungsbetriebe”:

- Billigung des Vorentwurfs zur Bebauungsplanänderung

- Beschluss zur frühzeitigen Auslegung gem §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

12. Sitzung des Stadtrates

|

27.10.2021

|

ö

|

beschließend

|

10 |

Sachverhalt

- Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes, Ziel und Zweck der Planung

Das Plangebiet befindet sich südlich der Bregenzer Straße im östlichen Teilbereich des Gewerbegebietes an der Robert-Bosch-Straße im Stadtteil Reutin und umfasst eine Größe von ca. 2,6 ha. Der Planbereich ist bereits durch eine gewerblich genutzte Bebauung geprägt, es sind jedoch noch einige Baulücken vorhanden, welche für weitere bauliche Entwicklungen zur Verfügung stehen.

Mit der Änderung des Bebauungsplanes wird das Ziel verfolgt, in dem bestehenden Gewerbegebiet, zusätzlich zu den bereits vorhandenen Ausschlüssen von Nutzungen, Beherbergungsbetriebe auszuschließen.

Folgende städtebaulichen Ziele werden durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33, 1. Änderung verfolgt:

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

- Steuerung der vorhandenen Nachverdichtungspotentiale

- Sicherung der bestehenden gewerblichen Struktur

- Stärkung des produzierenden Gewerbes und Büros

Die vorhandenen, ausgewiesenen Gewerbegebiete sollen aus aufgeführten Gründen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben, vorzugsweise produzierendem Gewerbe, zur Verfügung stehen. Eine Nutzungssteuerung zur Sicherung der städtebaulichen Ziele durch Änderung des Bebauungsplanes ist demnach notwendig.

- Bisheriges Planungsrecht

Für den Planbereich besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 33 “Lehmgrubenweg” (rechtsverbindlich seit 28.03.2008). Er sieht im Geltungsbereich die Nutzung als Gewerbegebiet vor. Die Gliederung der gewerblichen Flächen bezweckt die Feingliederung der zulässigen, ausnahmsweise zulässigen und ausgeschlossenen Nutzungen. Des Weiteren liegen unterschiedliche Emissionskontingente für die Teilbereiche vor.

Ziel des Bebauungsplanes war die Regelung der Zulässigkeit von Einzelhandel. Bei der Erstellung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes für die Stadt Lindau 2006 wurde überprüft, in welchen gewerblich genutzten Bereichen Lindaus keine Regelungen hierzu bestanden. Im Plangebiet wurde die Zulässigkeit von Vorhaben bis jetzt nach § 34 BauGB beurteilt. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde der Entwicklung zur Ansiedlung von weiteren Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Sortimenten, Vergnügungsstätten sowie Schank- und Speisewirtschaften in leerstehenden Gewerbeanlagen Einhalt geboten um vorrangig Gewerbeflächen für Handwerk, produzierendes Gewerbe und Dienstleitungen zu sichern.

- Verfahrensbearbeitung

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 “Lehmgrubenweg”, 1. Änderung “Beherbergungsbetriebe” wurde am 24.06.2020 durch den Stadtrat beschlossen.

Parallel befinden sich drei weitere Bebauungspläne im Gewerbegebiet (BP 73 “Erweiterung des Gewerbegebietes”, 8. Änderung “Beherbergungsbetriebe”, BP 79 “Rickenbacher Wiesen”, 6. Änderung “Beherbergungsbetrieb” und BP Nr. 96 “Gewerbegebiet an der Autobahn”, 2. Änderung “Beherbergungsbetriebe”) in Aufstellung. Auch bei diesen Bebauungsplanänderungsverfahren wird jeweils die Art der baulichen Nutzung mit den gleichen städtebaulichen Zielen geändert, sodass sich ein enger sachlicher, räumlicher und zeitlicher Zusammenhang ergibt.

Die Voraussetzungen nach § 13a BauGB sind demnach nicht gegeben, sodass für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 “Lehmgrubenweg” das klassische Vollverfahren gewählt wird.