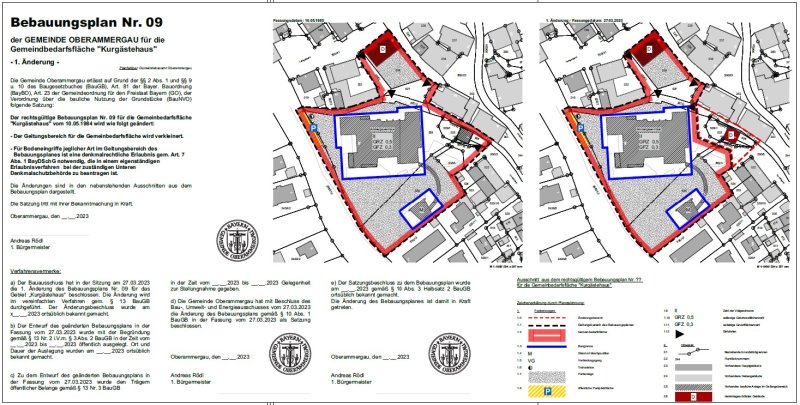

Der Bau-, Umwelt- und Energieausschuss hat in der Sitzung am 22.05.2023 mit dem Aufstellungsbeschluss die 4. Änderung der Innenbereichssatzung Nr. 3 „Himmelreich“ der Gemeinde Oberammergau beschlossen.

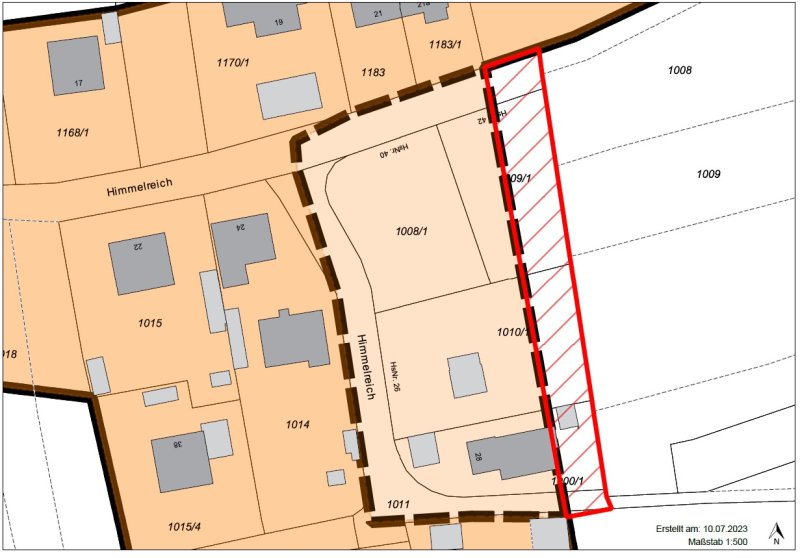

Ziel der Änderung ist die Erweiterung des bisherigen Geltungsbereiches bzw. die Einbeziehung von einer Fläche von ca. 650 m², um die Möglichkeit einer weiteren Bebauung zu schaffen.

Der von der Verwaltung erstellte Satzungsentwurf zur 4. Änderung der Innenbereichssatzung IBS Nr. 3 „Himmelreich“ wurde mit Begründung in der Zeit vom 20.07.2023 bis 31.08.2023 öffentlich ausgelegt. Während der Auslegungsfristen wurde jedermann die Möglichkeit gegeben, Bedenken und Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen. Zeitgleich wurde entsprechend § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

Anlässlich des Bürgeranhörverfahrens wurden keine Bedenken und Anregungen vorgebracht.

Folgende angeschriebenen Träger der öffentlichen Belange gaben keine Stellungnahme ab:

- Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, München

- Planungsverband Region Oberland, Bad Tölz

- Am für Ländliche Entwicklung Oberbayern, München

- Deutsche Telekom Technik GmbH, Gersthofen

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen äußert sich in seiner Stellungnahme wie folgt:

A. Baurecht

Die Gemeinde Oberammergau beabsichtigt durch die 4. Änderung der Innenbereichssatzung, den Geltungsbereich der Satzung um etwa 10 m nach Osten zu erweitern und orientiert sich dabei an den bestehenden Flurstückgrenzen.

Mit den geplanten Regelungen der 4. Änderung der Innenbereichssatzung besteht grundsätzlich Einverständnis. Zur Vermeidung von Missverständnissen bitten wir die Festsetzung unter Ziffer 5 des Textteiles über die maximal zulässige Grundfläche dahingehend zu konkretisieren, ob für Terrassen und Balkone eine Überschreitungsmöglichkeit der für Hauptanlagen maximal zulässigen Grundfläche (120 m²) von z. B. 20% zugelassen wird. Hintergrund: Terrassen und Balkone (= Außenwohnflächen von hohem Wohnwert) sind im Sinn von § 19 BauNVO 1990 bei der Berechnung der Grundfläche der Hauptanlage mitzurechnen.

B. Naturschutz

Der verursachte Eingriff in Natur und Landschaft ist zu bilanzieren und es sind geeignete Kompensationsmaßnahmen festzulegen.

C. Immissionsschutz

Aus immissionsschutzfachlicher Sicht bestehen keine Bedenken.

D. Wasserrecht

Wasserschutz- bzw. Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen. Das Gebiet befindet sich insbesondere nicht im Gebiet der sich in Aufstellung befindlichen Überschwemmungsgebietsverordnung der Großen Laine. Es wird aber darauf hingewiesen, dass laut Umwelt Atlas des LfU hier ein HQ extrem vorliegt. Der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu.

Die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde München äußert sich in seiner Stellungnahme wie folgt:

Die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gibt folgende Stellungnahme ab:

Vorhaben:

Die Gemeinde Oberammergau plant, Teilflächen der Grundstücke mit Fl.-Nrn. 1009/1, 1010/1 und 1000/1 in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einzubeziehen. Dazu soll die bestehende Innenbereichssatzung nach Osten um ca. 725 qm erweitert werden.

Berührte Belange:

Orts- und Landschaftsbild:

Gem. Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) soll das Landschaftsbild Bayerns in seiner Vielfalt, Eigenart und Schönheit bewahrt werden. Gem. Regionalplan Oberland (RP 17) B II 1.4 (Z) soll die Siedlungstätigkeit auf die charakteristische Siedlungsstruktur und die bauliche Tradition des Oberlandes ausgerichtet werden. Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen schonend in die Landschaft eingebunden werden (RP 17 B II 1.6 (Z)).

Auf Grund der Ortsrandlage kommt der landschaftlichen Einbindung und der Baugestaltung der neuen Gebäude eine besonders hohe Bedeutung zu. Die Gebäude sind dabei landschaftsschonend und in einer umgebungsorientierten Baugestaltung zu integrieren. Die Planung ist diesbezüglich mit der unteren Bauaufsichtsbehörde abzustimmen.

Ergebnis:

Bei Berücksichtigung des o.g. Belanges steht die Planung den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen.

Diese Stellungnahme beschränkt sich auf eine Bewertung aus landesplanerischer Sicht. Sie bezieht sich nicht auf die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit. Hierzu verweisen wir auf die zuständige Bauaufsichtsbehörde.

Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim i. OB äußert sich in seiner Stellungnahme wie folgt:

…zur genannten Änderung der Innenbereichssatzung „Himmelreich“ nimmt das Was-serwirtschaftsamt Weilheim als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung.

Unter Beachtung der nachfolgenden Stellungnahme bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung.

Wir bitten die Gemeinde, uns die schadlose Beseitigung des gesammelten Nieder-schlagswassers durch Nachweis der Aufnahmefähigkeit des Untergrundes mit einen Sickertest zu bestätigen.

Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamt Weilheim als Träger öffentlicher Belange

Vollzug der Baugesetze; 4. Änderung Innenbereichssatzung Nr. 3 "Himmelreich" in Oberammergau

Inhalt

1. Fachliche Hinweise und Empfehlungen

1.1 Oberirdische Gewässer

1.1.1 Lage im Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten

1.2 Grundwasser

1.3 Altlasten und Bodenschutz

1.3.1 Altlasten und schädliche Bodenveränderungen

1.3.2 Vorsorgender Bodenschutz

1.4 Wasserversorgung

1.5 Abwasserentsorgung

1.5.1 Häusliches Schmutzwasser

1.5.2 Niederschlagswasser

2. Zusammenfassung

1. Fachliche Hinweise und Empfehlungen

Die Belange des Hochwasserschutzes und der –vorsorge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden, sind in der Bauleitplanung zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 12, Abs. 7 BauGB). Das StMUV hat gemeinsam mit dem StMB eine Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ herausgegeben, wie die Kommunen dieser Verantwortung gerecht werden können und wie sie die Abwägung im Sinne des Risikogedankens und des Risikomanagements fehlerfrei ausüben können. Es wird empfohlen, eine Risikobeurteilung auf Grundlage dieser Arbeitshilfe durchzuführen, siehe

1.1 Oberirdische Gewässer

1.1.1 Lage im Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten

Das Planungsgebiet befindet sich in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1, WHG. Dies sind vereinfacht alle Flächen, die von Gefahrenkarten für HQextrem umfasst werden abzüglich der festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete. Es besteht die entsprechende nachrichtliche Übernahme- und Kennzeichnungspflicht. Zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung erheblicher Sachschäden sind je nach Betroffenheit Sicherungs- und Vorsorgemaßnahmen erforderlich (§ 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG). Über die nachfolgend genannten Festsetzungsvorschläge hinaus, sollten weitere Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c BauGB getroffen werden, um die Schäden bei Extremhochwasser zu minimieren. Es wird dringend empfohlen, hierfür eine Risikobeurteilung durchzuführen.

Hinweis zur Änderung des Plans:

Das Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten ist im Plan nachrichtlich zu übernehmen.

Vorschlag für Festsetzungen:

„Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude wird mindestens 25 cm über Fahrbahnoberkante/ über Gelände festgesetzt (Dazu sollte der Planer möglichst Kote(n) im Plan und Bezugshöhen angeben. Der konkreten Straßen- und Entwässerungsplanung ist hierbei Gewicht beizumessen). Gebäude / Wohngebäude sind bis zu dieser Höhe wasserdicht zu errichten (Keller wasserdicht und auftriebssicher, dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, Tiefgaragenzufahrten, Installationsdurchführungen etc.)“

„Die Gebäudetechnik, insbesondere die Heizungs-, Abwasser- und Elektroinstallation muss an das Extremhochwasser (HQextrem) angepasst sein (Die konkreten Festsetzungen hierfür ergeben sich aus der o.g. Risikobeurteilung).

Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen ist grundsätzlich verboten.

1.2 Grundwasser

Uns liegen keine Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor. Der Grundwasserstand muss durch geeignete Erkundungen im Planungsgebiet ermittelt werden.

Vorschlag für Hinweise zum Plan:

„Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.“

„Um negative Einflüsse auf das Grundwasser ausschließen zu können, hat der Bauherr einen fachlich qualifizierten Nachweis über die quantitativen und qualitativen Einflüsse auf das Grundwasser während der Bauphase und im Endzustand zu erbringen (z. B. hydrogeologisches Gutachten). Für entsprechende Maßnahmen sind regelmäßig wasserrechtliche Genehmigungen bei der Kreisverwaltungsbehörde einzuholen.“

„Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Gründungspfählen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit der Kreisverwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen.“

1.3 Altlasten und Bodenschutz

1.3.1 Altlasten und schädliche Bodenveränderungen

Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes sind keine Grundstücksflächen im Kataster gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Verdacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht.

Vorschlag für Hinweise zum Plan:

„Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).“

1.3.2 Vorsorgender Bodenschutz

Auch wenn von einer Umweltprüfung und der Erstellung eines Umweltberichts abgesehen wird, werden durch das Vorhaben die Belange des Schutzgutes Boden berührt. Die Vorsorgepflicht gegenüber dem Entstehen einer schädlichen Bodenveränderung bleibt davon unberührt und ergibt sich aus § 7 BBodSchG und §§ 9 und 10 BBodSchV.

Bei der Planung und Durchführung von baulichen Maßnahmen sind die Anforderungen nach DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ sowie DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ zu beachten.

Vorschläge für Hinweise zum Plan:

„Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen.“

„Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden-, Witterungsverhältnissen und Wassergehalten möglichst zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entsprechend DIN 18915 zu treffen.“

„Haufwerke von Oberboden und Unterboden dürfen nicht schädlich verdichtet und daher nicht befahren oder als Lagerflächen genutzt werden.“

„Der belebte Oberboden und ggf. der kulturfähige Unterboden sind zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst wieder einer Nutzung zuzuführen.“

Die Anforderungen nach DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ sind zu beachten.

Der Anfall von Bodenaushub ist soweit wie möglich zu vermeiden (§ 6 Abs. 1 KrWG) bzw. gering zu halten. Dies ist bereits bei der (Bau)Planung zu berücksichtigen und ggf. ein entsprechendes Bodenmanagementkonzept zu erstellen (= Massenbilanzierung Bodenaushub + frühzeitige Darstellung möglicher Verwertungswege + Einplanung notwendiger (Zwischen-)Lagerflächen).

Zur Entlastung von Entsorgungswegen und zur Kostenminimierung sollte ausgehobenes Bodenmaterial möglichst am Entstehungsort (z. B. innerhalb des Baugebietes) wiederverwendet werden (z.B. modellierte Vegetationsflächen, Lärm- /Sichtschutzwälle, Dachbegrünungen). Auf das Schreiben des Bayerischen Staatministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 10.08.2020 wird hingewiesen.

Vorschläge für Hinweise zum Plan:

„Die Verwertung von überschüssigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von Bauverzögerungen und Mehrkosten mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vor Baubeginn geplant werden. Es wird empfohlen, hierfür von einem qualifizierten Fachbüro bereits im Vorfeld ein Bodenmanagementkonzept mit Massenbilanz (in Anlehnung an § 6 Abs. 1 KrWG in Verb. mit Art. 1 und 2 BayAbfG) erstellen zu lassen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bodenmaterial innerhalb der Baufläche. Die materiellen Anforderungen richten sich nach dem jeweiligen Entsorgungsweg (z. B. § 12 BBodSchV, Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie DepV).“

„Mutterboden (Oberboden) ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden ist möglichst hochwertig nach den Vorgaben des §12 BBodSchV zu verwerten.“

„Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterböden sind zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst wieder seiner/ihrer Nutzung zuzuführen. Es wird eine max. Haufwerkshöhe von 2 m für Oberboden und maximal 3 m für Unterboden und Untergrund empfohlen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden.“

„Zulieferung von Bodenmaterial: Soll Bodenmaterial i. S. d. § 12 BBodSchV zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht verwendet werden, sind die Anforderung des § 12 BBodSchV einzuhalten.“

1.4 Wasserversorgung

Sämtliche Neubauten sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage anzuschließen. Die hierzu erforderliche Wasserverteilung ist so auszuführen, dass ausreichende Betriebsdrücke und auch die Bereitstellung von Löschwasser im Brandfall über die öffentliche Anlage gewährleistet sind.

1.5 Abwasserentsorgung

1.5.1 Häusliches Schmutzwasser

Sämtliche Bauvorhaben sind vor Bezug an die zentrale Abwasseranlage, vorzugsweise im Trennsystem, anzuschließen.

1.5.2 Niederschlagswasser

Der Bauleitplanung muss eine Erschließungskonzeption zugrunde liegen, nach der das anfallende Niederschlagswasser schadlos beseitigt werden kann.

Bei der Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung ist auf den Erhalt der natürlichen Wasserbilanz zum unbebauten Zustand zu achten (vgl. Arbeitsblatt DWA-A 102-1 und 2 / BWK-A 3-1 und 2 sowie DWA-M 102-4 / BWK-A 3-4). Daher sollte das Niederschlagswasser nach Möglichkeit ortsnah versickert werden, sofern dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

Die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ist mittels Sickertest exemplarisch an repräsentativen Stellen im Geltungsbereich nachzuweisen.

Schützende Deckschichten dürfen nicht durchstoßen werden. Bei schwierigen hydrologischen Verhältnissen sollten alle Möglichkeiten zur Reduzierung und Rückhaltung des Regenwasseranfalles (z.B. durch Gründächer) genutzt werden.

Die Kommune ist zur Beseitigung des Niederschlagswassers verpflichtet. Sie kann dem Grundstückseigentümer das Benutzungsrecht der öffentlichen Anlagen nur dann versagen, soweit ihm eine Versickerung oder anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist.

Vorschlag für Festsetzungen

„Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung und deren Tragschichten nur Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, wasser- und luftdurchlässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, wassergebundene Decke.“

„Flachdächer (0 Grad-15 Grad) sind mindestens mit einem Anteil von 60% der Dachflächen - ausgenommen Flächen für technische Dachaufbauten - bei einer Substratschicht von mindestens 8 cm mit Gräsern und Wildkräutern zu bepflanzen und so zu unterhalten. Ausnahmen für Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie können zugelassen werden.“

Vorschlag für Hinweise zum Plan:

„Grundsätzlich ist für eine gezielte Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser oder eine Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbenutzungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde erforderlich. Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdische Gewässer die Voraussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer) und bei Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) die Voraussetzungen der erlaubnisfreien Benutzung im Sinne der NWFreiV (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung) mit TRENGW (Technische Regeln für das zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser) erfüllt sind.“

„Anlagen und Entwässerungseinrichtungen zur Ableitung von Dränwasser (Dränanlagen) sind wasserrechtlich zu behandeln und im Entwässerungsplan in Lage und Dimension zu kennzeichnen.“

2. Zusammenfassung

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Bedenken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i. OB äußert sich in seiner Stellungnahme wie folgt:

Aus dem Bereich Landwirtschaft:

Aus landwirtschaftlicher Sicht wird dem o. g. Verfahren im Grundsatz zugestimmt. Grundsätzlich gilt, dass die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Flächen nicht beeinträchtigt werden darf. Ortsübliche landwirtschaftliche Emissionen sind in jedem Fall zu dulden. Die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe, die nahe zum jeweiligen Planungsgebiet liegen, darf nicht eingeschränkt werden.

Aus dem Bereich Forsten:

Durch die Planung sind forstwirtschaftliche Belange nicht betroffen, es bestehen daher keine Einwände.

Die Bayerwerk Netz GmbH, Penzberg äußert sich in seiner Stellungnahme wie folgt:

…gegen das Planungsvorhaben bestehen von unserer Seite keine Einwände. Im Geltungsbereich befinden sich keine von uns betriebene Anlagen, welche für das Vorhaben relevant sind. Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und bitten Sie, uns bei weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen.

Die Energienetze Bayern GmbH (ESB), Oberau äußert sich in seiner Stellungnahme wie folgt:

zu Ihrer Anfrage legen wir Ihnen den aktuellen Übersichtsplan im Maßstab 1:500 bei, die Versorgungsleitungen sind grün, die Anschluss Leitungen orange markiert.

Die sicherheitstechnischen- und energierechtlichen Belange der Erdgasleitungen der Energienetze-Bayern GmbH & Co-KG dürfen nicht beeinträchtigt werden. Siehe auch unser Merkblatt mit Schutzanweisung. Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass It. Konzessionsvertrag, im Falle einer Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken in denen sich Versorgungs- und Anschlussleitungen der Energienetze-Bayern GmbH & Co-KG befinden muss hier beim Amtsgericht-Grundbuchamt eine Grunddienstbarkeit bestellt werden, damit die Leitungen dinglich gesichert werden. Ansonsten bestehen von Seiten der Energienetze- Bayern GmbH & Co-KG keine Einwände.

Vor Baubeginn bitten wir Sie, die zuständigen Unternehmen darauf hinzuweisen, dass aktuelle Pläne eingeholt werden müssen.

Das Staatliche Bauamt, Weilheim äußert sich in seiner Stellungnahme wie folgt:

…das Staatliche Bauamt Weilheim nimmt zu o.g. Bauleitplanung als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung:

Als Träger öffentlicher Belange haben wir keine Einwände.

Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Weilheim i.OB äußert sich in seiner Stellungnahme wie folgt:

…. die vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Weilheim i. OB wahrzunehmenden öffentlichen Belange nach § 4 BauGB sind durch die beabsichtigte Planung nicht berührt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Alle Stellungnahmen sind redaktionell in die textlichen Festsetzungen eingearbeitet. Eine grundsätzliche Änderung des Satzungsentwurfes ist nicht erforderlich, die Satzung zur 4. Änderung Innenbereichssatzung IBS Nr. 3 „Himmelreich“ der Gemeinde Oberammergau gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB kann beschlossen werden.

Anlage: Lageplan