Erster Bürgermeister Martin Seitz wurde von der Beratung und Abstimmung aufgrund Art. 49 Bay. Gemeindeordnung ausgeschlossen, die Sitzungsleitung für diesen TOP wurde an Zweite Bürgermeisterin Gerti Schwertfirm übertragen.

Nach Rücksprache mit dem Vorhabensträger wird der Durchführungsvertrag öffentlich behandelt (Der Durchführungsvertag zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger ist zwar Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, jedoch keine öffentlich zugängliche Planunterlage!)

Der Vertragsentwurf befindet sich im Anhang der Sitzungsvorlage. Der Vertragsentwurf wurde in den § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 9 angepasst und noch einmal in das RIS eingestellt.

Am 12.12.2022 erfolgte ein Antrag von der UB-Gruppierung zum Durchführungsvertrag. Dieser Antrag ist nachstehend aufgeführt. Direkt bei den Absätzen finden Sie die rechtlichen Würdigungen (blau) der Forderungen:

Die Regelung in § 2 Nr. 3

„Künftig sind im Plangebiet geplant und baurechtlich gem. Ziff.2 der Festsetzungen zulässig:

• Lager und Maschinenhallen

• Bürogebäude

• Büro-/Wohngebäude (Ausschließlich betriebsbezogenes Wohnen für Betriebsangehörige)

• Tiefgaragen

• LKW-Tankstellen

• Beton-Tankstellen

• LKW-Waschplatz

• Stellplätze

• Lager für Hackschnitzel/Pellets

• Schüttboxen

• Freiflächen-Photovoltaikanlagen

• Kies-Lagerplatz

• Trafogebäude

wird gestrichen. Die baurechtliche Zulässigkeit ergibt sich ausschließlich aus dem Bebauungsplan.

Hier bestehen erhebliche Informationsdefizite bzgl. der Natur und des Inhalts eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (vBPlan). Das Vorhaben ist zwingend genau zu bezeichnen. Eine Streichung würde zur Unwirksamkeit führen. Dieser Antrag ist aus rechtlichen Gründen abzulehnen.

Die Regelung in § 3 Nr. 2

„Dementsprechend wird zur Bebauung des Geltungsbereiches folgender Zeitplan verbindlich

vereinbart:

Abschnitt 1 (GE1 - Errichtung der sog. Lehmhalle / Errichtung Betriebshof)

Der Eigentümer verpflichtet sich, spätestens 6 Monate nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplans einen vollständigen und genehmigungsfähigen Bauantrag einzureichen. Er wird spätestens 12 Monate nach Rechtskraft der Baugenehmigung mit dem Vorhaben beginnen und es innerhalb von 24 Monaten nach Baubeginn fertig stellen.

Abschnitt 2 (GE1 - Maschinenhalle, Aufstockung Bestandsgebäude und Büroneubau)

Die Gebäudekomplexe und sonstigen Bauten in diesem Bereich sind innerhalb von 108 Monaten nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplans fertig zu stellen.

Abschnitt 3 (GE2 – Zwischennutzung Freiflächen Photovoltaik / Sonstige Betriebsgebäude)

Der Vorhabenträger verpflichtet sich innerhalb von 60 Monaten nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplans Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu errichten. Werden diese innerhalb dieses Zeitraums nicht errichtet verpflichtet sich der Vorhabenträger innerhalb von weiteren 120 Monaten die im VEP vorgesehene Bebauung zu realisieren.

wird gestrichen. Die daraus resultierende Bevorratung von Bau-Grundstücken ist nur im Sinne des Eigentümers und nicht der Gemeinde und schränkt eine Änderung der Bauleitplanung der Gemeinde ein.

Hier bestehen erhebliche Informationsdefizite bzgl. der Natur und des Inhalts eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Es sind zwingend Durchführungsfristen zu regeln – anderenfalls bestünden keine zeitlichen Vorgaben für die Realisierung; diese Fristen dienen gerade der Sicherung der Umsetzung. Dieser Antrag ist aus rechtlichen Gründen abzulehnen.

Hier ist anzuführen, dass die Gemeinde nach 84 Monaten nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplans jederzeit den Bebauungsplan ändern oder aufheben kann.

Die Gemeinde kann den vBPlan jederzeit aufheben. Bei einer Aufhebung früher als 7 Jahre nach Inkrafttreten stellen sich Fragen der Entschädigung.

Ebenso ist ein unwiderruflicher Verzicht auf Ansprüche auf Schadensersatz nach dem bürgerlichen Recht und Entschädigungszahlungen gegenüber der Gemeinde nach §§ 39 ff BauGB aufzunehmen.

Das Gesetz sieht diese Entschädigungsmöglichkeit vor. Ein Verzicht wurde mit dem Vorhabensträger (VHT) bislang nicht besprochen und ist auch nicht nötig.

Die Regelungen in § 4

Bei der Realisierung des Vorhabens sind weitere Anforderungen zu erfüllen, nämlich:

1.

Das Vorhaben führt zu Immissionsbelastungen auf den Nachbargrundstücken. Hierzu wurde

ein Immissionsgutachten des Büros C Hentschel Consult Ing. Gmbh; Projekt-Nr. 1572-2022

Bericht V03 erstellt. Dieses kommt zu dem Ergebnis, die gesetzlichen Lärmschutzanforderungen

eingehalten werden können, wenn bestimmte Schutzauflagen eingehalten werden.

Diese sind in Kapitel 8 des Gutachtens enthalten und lauten wie folgt:

„1. Festsetzungen gewerbliches Vorhaben:

1.1. Hinsichtlich des Lärmschutzes sind die Bestimmungen der Sechsten Allgemeinen

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Technische Anleitung zum

Schutz gegen Lärm - TA Lärm, vom 26.08.1998, GMBI 1998, S. 503, geändert durch Verwaltungsvorschrift

vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) und korrigiert mit Schreiben om

07.07.2017 (Aktz. IG I 7 - 501/2) zu beachten.

1.2. Der Betrieb auf dem Grundstück Fl.Nr. 357 und 358/4, Gemarkung Alberzell in 85302

Alberzell ist nach dem Stand der Lärmschutz- sowie der Schwingungsisolierungstechnik zu

errichten, zu betreiben und zu warten. Körperschallemittierende Anlagenteile sind von luftschallabstrahlenden

Anlagenteilen zu entkoppeln. Die Geräusche der Anlagen dürfen an den

Immissionsorten nicht tonhaltig sein.

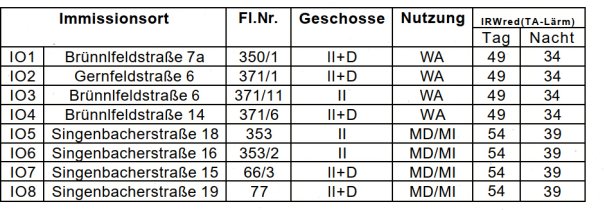

1.3. Der Beurteilungspegel, der von den Anlagen auf Fl. Nr. 357 und 358/4, Gemarkung

Alberzell ausgehenden Geräusche darf einschließlich der Geräusche des dazugehörigen Betriebsverkehrs

auf dem Anlagengrundstück folgende Immissionsrichtwerte (IRW) an den

maßgeblichen Immissionsorten werktags in der Nachbarschaft nicht überschreiten.

1.4. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert der TA Lärm

für ein allgemeines Wohngebiet von 55/40 dB(A) Tag/Nacht und für ein Mischgebiet von

60/45 dB(A) Tag/Nacht tagsüber um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als

20 dB(A) überschreiten. Die Tagzeit beginnt um 06:00 Uhr und endet um 22:00 Uhr.

1.5. Die Außenbauteile der Neubauten müssen im eingebauten Zustand mindestens folgende

Schalldämmung erreichen.

Garagengebäude und Lagerhalle:

Fassade und Dach inkl. Fenster: R’w > 25 dB

Tore: R’w > 15 dB

Werkstatt, Betriebshallen u. dergleichen:

Fassade und Dach: R’w > 40 dB

Fenster: R’w > 25 dB

Tore: R’w > 15 dB

1.6. Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandenen außenliegenden Technische Anlagen

(z.B. Luftwärmepumpen, Lüftungsöffnungen Tiefgarage etc.) muss in der Nachbarschaft den

Immissionsrichtwert der TA Lärm um mindestens 10 dB(A) unterschreiten und darf am Immissionsort

nicht tonhaltig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geräusche ist die E-DIN

45680:2020-06 zu beachten.

2. Festsetzung Wohnnutzung (für Neu- und Umbauten):

2.1. Grundrissorientierung für schutzbedürftige Aufenthaltsräume

Zu öffnende Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen gern. DIN 4109 sind in dem

mit Planzeichen gekennzeichneten Bereich nicht zulässig. Alternativ kann ein Vorbau (verglaster

Laubengang, Prallscheiben, etc.) mit einer Mindesttiefe von > 0,5 m vor den zu schützenden

Fenstern vorgesehen werden. Es muss sichergestellt werden, dass 0,5 m vor dem

zu öffnenden Fenster eines schutzbedürftigen Aufenthaltsraums die Immissionsrichtwerte

der TA Lärm: 1998 für ein Mischgebiet von 60 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts eingehalten

werden.

Folgender Hinweis wurde von der Gemeinde Gerolsbach in der Planzeichnung mit aufgenommen:

Bedingt durch die Ortsrandlage ist bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der angrenzenden

landwirtschaftlichen Flächen mit den üblichen Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen, auch

an Sonn- und Feiertagen zu rechnen.“

Der Vorhabensträger verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Festsetzungen und künftiger Auflagen

in Genehmigungsbescheiden.

Festgesetzt ist im nordwestlichen Bereich des Plangebiets eine Stützmauer mit einer Höhe

von 2,50m, die gleichzeitig auch Lärmschutzwecken dient. Diese Wand dient der Reduzierung

des Betriebslärms. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, nach Fertigstellung des Bauabschnitt 1 (§ 3) die Lärmschutzwand entsprechend der Festsetzung des Bebauungsplans

zu errichten und zu erhalten. Bei der Erhaltung ist besonderes Augenmerk auf die Lärmschutzfunktion

zu legen.

Der Vorhabenträger ist dafür verantwortlich, dass bei Betrieb seines Vorhabens die Vorgaben

der TA Lärm und die Bestimmungen der noch einzuholenden Baugenehmigung eingehalten

werden. Sollten hierfür weitere Lärmschutzmaßnahmen notwendig werden, etwa eine

weitere Erhöhung der Lärmschutzwand oder andere Maßnahmen, wird er diese im Rahmen

des rechtlich Zulässigen ergreifen.

2.

Zur Reduzierung der Immissionsbelastung wird weiterhin Folgendes vereinbart:

Die Fahrer von PKW, LKW und Kleintransportern werden angewiesen, auf dem Betriebsgelände

mit einer Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h zu fahren. Der Vorhabenträger wird das

Personal hierauf entsprechend hinweisen und eine entsprechende Beschilderung anbringen.

3.

Der Vorhabenträger wird alle für die Erschließung und Bebauung der Grundstücke erforderlichen

Vorbereitungsmaßnahmen rechtzeitig und auf eigene Kosten durchführen.

4.

An der Singenbacher Straße sind durch den Vorhabenträger Flächen für die Bereitstellung

für Abfallbehälter herzustellen. Diese sind im VEP gekennzeichnet. Die Bereitstellungsflächen

sind befestigt und eben herzustellen, so dass diese von der Müllentsorgung gut angefahren

werden können. Die Bereitstellungsflächen sind unverzüglich nach Bekanntmachung

des Bebauungsplans zu errichten; diese müssen fertiggestellt sein, bevor die Nutzung der

neu zu errichtenden Gebäude aufgenommen wird.

5.

Es wird eine Löschwasserleistung von 1600 l/min (96 m 3/h) für die Dauer von mindestens 2

Stunden benötigt. Die Bereitstellung dieser Löschwasserleistung ist, sofern diese nicht über

das öffentlichen Hydranten-Netz abgedeckt werden kann, der Gemeinde Gerolsbach durch

den Vorhabenträger nachzuweisen. In Betracht kommen hier Zisternen oder die Entnahme

aus öffentlichen Gewässern. Die Gemeinde Gerolsbach prüft zurzeit noch die Leistungsfähigkeit

des bestehenden Hydrantennetzes. Der Vorhabensträger ist verpflichtet, eine den gesetzlichen

Bestimmungen entsprechende Löschwasserversorgung und die Einhaltung der

einschlägigen Brandschutzvorschriften zu gewährleisten und diesen Nachweis im Rahmen

des Baugenehmigungsverfahrens vorzulegen. Diese Maßnahmen sind mit der Brandschutzdienststelle

abzustimmen. Sofern der Löschwasserbedarf rein aus dem öffentlichen Hydrantennetz

abgedeckt werden kann, ist dies der Brandschutzdienststelle durch die Gemeinde

bzw. das WVU zu bestätigen.

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Gemeinde keinerlei Verpflichtung zur

Erschließung des Baugebiets einschließlich der Wasserversorgung, Entwässerung und der

Löschwasserversorgung trifft.

6.

Die Flächen des Kies-Lagerplatzes bzw. der nicht überdachten Schütt-Boxen sind bodenschützend zu gestalten.

Hinsichtlich des geplanten LKW-Waschplatz ist für den Fall, dass die zu erwartende Menge

des anfallenden Abwassers 1 m³/Tag übersteigt, eine Genehmigung zur Indirekteinleitung

nach § 58 WHG in Verbindung mit Anhang 49 AbwV zu beantragen. Sollte die zu erwartende

Menge darunter liegen sind die Regelungen in der jeweiligen Entwässerungssatzung maßgebend.

Der Vorhabensträger ist verpflichtet, durchgehend die gesetzlichen Anforderungen einer

ordnungsgemäßen Entwässerung bzw. Behandlung des Abwassers sicherzustellen.

Hinsichtlich des Waschplatzes verpflichtet sich der Vorhabensträger weiterhin zu Folgendem:

• Der Waschplatz ist wasserundurchlässig auszuführen und durch Gefälle,

Bordsteine, Schwellen oder Entwässerungsrinnen einzugrenzen, damit das

anfallende Abwasser sicher erfasst wird.

• Anfallendes Abwasser des Waschplatzes ist über einen ausreichend dimensionierten

Koaleszenzabscheider mit Schlammfang in die vorhandene Mischwasserkanalisation

abzuleiten.

• Der Betrieb und die Wartung der Abwasserbehandlungsanlage (Schlammfang,

Koaleszenzabscheider) sind gemäß der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung

bzw. gemäß DIN 1999-100 durchzuführen. Demnach ist vor Inbetriebnahme

und danach alle 5 Jahre eine Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung

der Abscheideranlage einschließlich Schlammfang und der zugehörigen Rohrleitungen

durchzuführen.

• Die Abwasserleitungen sind gemäß DIN 1986-30 zu prüfen.

• Das Prüfergebnis der Generalinspektion ist spätestens vor der Inbetriebnahme

des Waschplatzes dem Landratsamt Pfaffenhofen und dem Wasserwirtschaftsamt

Ingolstadt vorzulegen.

Auf das Merkblatt DWA- M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser)

und das Arbeitsblatt DWA- A 117 (Bemessung von Regenrückhalteräumen), in den jeweils

aktuellen Fassungen wird der Vorhabensträger hingewiesen. Er wird diese Anforderungen

einhalten.

Der Waschplatz und die Bestands-Tankstelle sind an den Mischwasserkanal anzuschließen

und das anfallende Abwasser ist über diesen ordnungsgemäß und schadlos zu beseitigen.

Sollten in den Schütt-Boxen Materialien zwischengelagert werden, bei denen nachhaltig

nachteilige Veränderungen des Bodens und des Grundwassers zu erwarten sind, so sind

diese ebenso an den Mischwasserkanal anzuschließen und das Abwasser über diesen ordnungsgemäß und schadlos zu beseitigen.

Die Wohnbebauung soll ausschließlich als Betriebsleiter- /Mitarbeiterwohnungen genutzt

werden. Der Wohnraum darf mithin nur Personen zur Verfügung gestellt werden, bei denen

ein Beschäftigungsverhältnis zum Vorhabensträger besteht. Das Wohnrecht erstreckt sich

auch auf Ehe-/Lebenspartner dieser Personen und Abkömmlinge. Der Vorhabensträger verpflichtet

sich, Mietverhältnisse über die Wohnräume innerhalb des Bebauungsplans nur mit

derartigen Personen abzuschließen.

Die Gemeinde wird im Hinblick auf diesen Durchführungsvertrag darauf hinwirken, dass die

untere Bauaufsichtsbehörde diese Bindungsverpflichtung ebenso durch (ggfls. sanktionsbewehrte)

Nebenbestimmungen im Baugenehmigungsbescheid sicherstellt. Die Überwachung

und Sanktionierung ist gesetzliche Aufgabe der unteren Bauaufsichtsbehörde.

8.

Angesichts eines möglichen Zink-Eintrags durch eine Gründung der Freiflächen-Photovoltaikmodule mit verzinkten Stahlprofile vereinbaren die Beteiligten, dass gemäß LfU-Merkblatt 1.2/9 (LfU, 2013) aus Gründen des allgemeinen vorsorgenden Grundwasserschutzes nach Möglichkeit alternative Materialien oder flache Gründungsformen (Schienensysteme) anzuwenden sind. Sollte dies nicht möglich sein, so sind nach dem Rückbau der PV-Anlage und vor der Folgenutzung, stichprobenartige Bodenuntersuchungen in Kontaktbereichen zum verzinkten Stahlprofil durchzuführen. Sofern hier erhöhte Zinkgehalte festgestellt werden, sind diese durch Nachkalkung zu binden oder zu entfernen, um negative Auswirkungen auf weitere Schutzgüter zu vermeiden.

Der Vorhabensträger und subsidiär der Eigentümer wird sicherstellen, dass der Boden und

das Grundwasser nicht belastet werden. Mögliche Belastungen sind unverzüglich und restlos

zu entfernen.

Bei Reinigung der Module ist der Einsatz synthetischer Reinigungsmittel verboten ist, da

diese Risiken für das Grundwasser darstellen können.

9.

Der Vorhabenträger wird bei der Errichtung der Wohngebäude (Aufstockung der bestehenden Lagerhalle) durchgehend einen “KFW-40 Standard” beachten und die Gebäude entsprechend baulich realisieren. Es gilt der KFW-Standard zum Stichtag 31.11.2022. Das Bürogebäude soll nach einen innovativeren Energiekonzept gebaut werden. Dieses sieht ein Niedrigenergiehaus vor, dass einen Großteil der benötigten Energie aus passiven Wärmequellen bezieht und mehr Energie erzeugt als verbraucht (Plusenergiehaus). Fossile Energieträger werden ausgeschlossen.

wird gestrichen und die Regelungen in das Bebauungsplanverfahren mit der Beteiligung der Öffentlichkeit aufgenommen.

Bezüglich dieses sehr pauschalen Antrags ist zu sagen, dass die immissionsrelevanten Bestimmungen bereits als Festsetzungen enthalten sind bzw. sich im entsprechenden Gutachten befinden. Die übrigen Bestimmungen gehen nahezu alle auf die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zurück und werden im Durchführungsvertrag verbindlich festgesetzt. Dies sichert die Gemeinde gegenüber dem VHT ab. Eine Aufnahme in den BPlan ist nach Einschätzung nicht erforderlich.

Dazu ist festzusetzen, dass ein unter Punkt 8 angesprochener Zinkeintrag in den Boden durch entsprechende Maßnahmen auszuschließen ist.

Wenn die Gefahr eines solchen Eintrags von verzinkten Stahlprofile ausgeht, dürfen solche nicht verwendet werden.

Dies entspricht nicht den Ergebnissen der Fachstellenbewertung. In den Durchführungsvertrag werden exakt die Vorgaben des WWA aufgenommen. Eine Anpassung ist hier nicht nötig.

Die Regelungen in § 5 d

„die Herstellung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich

– Fahrbahnen,

– Parkflächen,

– Geh-/Fuß- und Radwege,

– Straßenentwässerung,

– Straßenbeleuchtung,

– Straßenbegleitgrün,

– Straßenbenennungsschilder,

– Verkehrszeichen,

– Verkehrssignalanlagen;

sowie

- selbständigen öffentlichen Parkflächen;

- selbständigen öffentlichen Grünanlagen;

- Immissionsschutzanlagen;

sind genauer zu konkretisieren.

Es ist z. B. nicht ersichtlich, wo Verkehrssignalanlagen selbständige öffentlichen Parkflächen, selbständigen öffentlichen Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen, etc. in welchem Umfang und an welchem Ort errichtet werden.

Eine Konkretisierung ist nicht erforderlich. Die Planung der Erschließung entspricht den Festsetzungen des vBPlans bzw. der noch bei der Ausführung zu erstellenden detaillierten Erschließungsplanung.

Die Regelungen in § 13 Nr. 2 Satz 3 bis Satz 5

„Aufgrund der eingegangenen Nachbareinwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ist nicht ausgeschlossen, dass der Bebauungsplan gerichtlich angegriffen wird. In Betracht kommt hier ein Normenkontrollverfahren, eine Popularklage und der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gem. § 47 Abs.6 VwGO. Sofern derartige Gerichtsverfahren

gegen die Gemeinde geführt werden, wird sich die Gemeinde gegen diese Klagen verteidigen.

Sie wird hierzu die Kanzlei Labbé und Partner beauftragen. Der Vorhabensträger erstattet

der Gemeinde die in diesen Verfahren entstehenden Gerichts- und Anwaltskosten in tatsächlich angefallener Höhe.

Der Kanzlei Labbé und Partner steht für sämtliche Forderungen ein eigenes Forderungsrecht

gem. § 328 BGB gegenüber dem Vorhabenträger zu.“

werden gestrichen. Das schränkt die Handlungsfreiheit der Gemeinde unangemessen ein und verpflichtet die Gemeinde sogar, einen bestimmten Rechtsanwalt zu beauftragen und stellt einen eigenen Forderungsrechte der Kanzlei Labbé und Partner dar.

Eine Einschränkung der Gemeinde ist hier nicht gegeben. Vielmehr sichert die Gemeinde die Kostenübernahme durch den Vorhabensträger und entlastet durch diese Regelung den gemeindlichen Haushalt. Das eigene Forderungsrecht wird gegenüber dem VHT begründet. Eine Anpassung ist nicht erforderlich und wäre für die Gemeinde schädlich. Im Übrigen könnte die Gemeinde ein Mandat gegenüber der Kanzlei Labbè jederzeit kündigen.

Die Regelungen in § 16 Haftungsausschluss werden wie folgt ergänzt werden:

Die Gemeinde behält sich vor, den Bebauungsplan oder Teile davon aufzuheben oder abzuändern.

Die Gemeinde stellt den vorliegenden Plan auf, weil er städtebaulich erforderlich ist. Die Aufhebungs- und Änderungsmöglichkeit steht der Gemeinde ohnehin zu. Diese Anregung ist daher sinnfrei und widersprüchlich.

Die Grundstückseigentümer und der Vorhabenträger verzichten für diesen Fall bereits jetzt unwiderruflich auf alle Schadensersatzansprüche nach dem bürgerlichen Recht und Entschädigungsansprüche gem. §§ 39 ff. BauGB. Die Gemeinde nimmt diesen Verzicht an. Dieser Verzicht ist einem Rechtsnachfolger des Eigentümers ebenso zwingend weiterzugeben. Unterbleibt diese Weitergabe, haftet der Eigentümer für mögliche Entschädigungsansprüche, die der Rechtsnachfolger gegenüber der Gemeinde stellt.

Einen solchen Passus könnte man vereinbaren. Dies war aber bisher nie besprochen und ist nicht zwingender Vertragsinhalt.

Desweiterem wird beantragt, Regelungen bezüglich

- der Kostentragung für den Unterhalt der unter §5 d genannten Anlagen und die Eigentumsverhältnisse dieser Anlagen.

Die Kostentragung richtet sich nach den allgemeinen rechtlichen Bestimmungen. Im vorliegenden Bebauungsplangebiet wird dies nicht relevant werden, da der VHT keine öffentlichen Erschließungsanlagen errichtet.

- einer zu leistenden Infrastrukturabgabe

Diese pauschale Forderung kann nicht aufgenommen werden. Zur Begründung – siehe Gemeinderatsitzung vom 22.11.2022 TOP 2.1

Eine Änderung des Durchführungsvertragsentwurfes, aufgrund der Anträge der UB-Gruppierung, wird nicht veranlasst.

Antrag zur Geschäftsordnung durch GRM Peter Wörle

Auf Ende der Debatte

Beschluss: 12 : 2

GRM Oliver Eisert und GRM Stefan Maurer stimmten mit Nein.