A. Vorgeschichte:

Am 14.03.2017 wurde der Änderungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 151.1 gefasst und am 19.09.2017 wurde per Beschluss der räumliche Geltungsbereich erweitert. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB wurde vom 15.11.2018 bis 17.12.2018 durchgeführt.

Die öffentliche Auslegung mit gleichzeitiger Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB wurde vom 06.12.2022 bis 11.01.2023 durchgeführt.

B. Stellungnahmen:

1. Keine Rückmeldung haben abgegeben.

1.1 Landratsamt Ebersberg, Wasserrecht,

1.2 Landratsamt Ebersberg, Gesundheitsamt

1.3 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Ebersberg

1.4 Stadt Grafing

1.5 Gemeinde Kirchseeon

1.6 Bund Naturschutz Ebersberg

1.7 Landesbund für Vogelschutz, Poing

1.8 Vodafone Kabel Deutschland GmbH,

1.9 Energie Südbayern

1.10 Stadt Ebersberg, Schulwegsicherheit

1.11 Stadt Ebersberg, Amt für Familie und Kultur

1.12 DB Services Immobilien GmbH

1.13 Deutsche Bahn AG

1.14 DB Regio Netz Infrastruktur GmbH

1.15 Eisenbahn Bundesamt

2. Keine Einwände / Bedenken haben vorgetragen:

2.1 Regierung von Oberbayern, Schreiben vom 01.12.2022

2.2 Regionaler Planungsverband München, Schreiben vom 15.12.2022

2.3 Landratsamt Ebersberg, Untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 21.12.2023

2.4 Landratsamt Ebersberg, Bauleitplanung, Schreiben vom 04.01.2023

2.5 Landratsamt Ebersberg, staatl. Abfallrecht, Altlasten, Schreiben vom 10.01.2023

2.6 Polizeiinspektion Ebersberg, Schreiben vom 29.11.2022

2.7 Stadt Ebersberg, Klimaschutz- und Energiemanager, Schreiben vom 08.12.2022

2.8 Gemeinde Steinhöring, Schreiben vom 09.01.2023

3. Folgende Stellungnahmen wurden abgegeben:

3.1 Landratsamt Ebersberg, Untere Immissionsschutzbehörde, Schreiben vom 23.12.2022

3.2 Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, Schreiben vom 29.12.2022

3.3 Kreisbrandinspektion Ebersberg, Schreiben vom 10.01.2023

3.4 Deutsche Telekom AG, Schreiben vom 11.02.2019

3.5 Bayernwerk Netz GmbH, Schreiben vom 29.11.2022

3.6 Stadt Ebersberg, Tiefbauamt, Schreiben vom 09.12.2022

3.7 Stadt Ebersberg, Abteilung Abfall und Umwelt, Schreiben vom 23.12.2022

C. Behandlung der Stellungnahmen:

3.1 Landratsamt Ebersberg, Untere Immissionsschutzbehörde,

Schreiben vom 23.12.2022

Vortrag:

die Untere Immissionsschutzbehörde nimmt wie folgt Stellung:

Sachverhalt

- An der Kolpingstraße in Ebersberg sollen Reihenhäusern entstehen

- Ausweisung des Plangebiets als Allgemeines Wohngebiet (WA)

- Im Westen, Südwesten und Norden schließt sich Wohnbebauung an (alles WAs), im Osten verläuft die Bahnstrecke Grafing – Wasserburg im Südosten grenzen landwirtschaftliche genutzte Flächen an das Plangebiet an

- Der räumliche Geltungsbereich des BPlans Nr. 151.1 umfasst die Fl.-Nrn. 632; 632/1; 632/5 (Teilfläche); 724/5 (Teilfläche) und 747/43

- Ausnahmen im Sinne des § 4 Abs. 3 BauNVO, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen werden ausgeschlossen

- Eine schalltechnische Untersuchung (C.Hentschel Consult, Projekt-Nr.: 1635-2021 / V03 vom 24.09.21) liegt vor

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können:

-keine.

Fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit:

Verkehrslärm

Kinderspielplatz:

Südöstlich des WA 2 und nahe der Bahnstrecke soll im Zuge der B-Plan Änderung ein Kinderspielplatz entstehen (Fl.-Nr. 632/5). Geplant ist hier eine 14 m lange und 3 m hohe Schallschutzwand. Laut aktuellem Schallschutzgutachten Abb.7 Seite 15 treten im dargestellten Grünbereich Immissionsbelastungen (mit Abschirmung) zwischen 73 dB(A) ganz im Süden, 64 dB(A) im Westen und 56 dB(A) im Osten auf.

Wir möchten hiermit auf die Lärmvorsorgewerte für pädagogische Freiflächen bei Kindergärten durch die Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit und Umwelt, hinweisen, die folgendes Schema vorgibt:

- Zielwert: 55 dB(A)

- Auslösewert für Schallschutzmaßnahmen: 57 dB(A)

- Abwägungsrahmen: ≤57 dB(A) auf 2/3 der Fläche, ≤59 dB(A) auf 1/3 der Fläche

- Ausschlusskriterium: >59 dB(A)

Aus immissionsschutzfachlicher Sicht schlagen wir der Gemeinde vor, den überwiegenden Spielbereich auf 59 dB(A) zu begrenzen, auch wenn die oben genannten Lärmvorsorgewerte „nur“ für pädagogische Freiflächen bei Kindergärten „gelten“. Dies kann durch Erhöhung der Lärmschutzwand, zusätzliches Aufstellen von Schallschirmen oder umbauten Spielinseln geschehen.

Wir empfehlen der Gemeinde, sich an den oben genannten Werten zu orientieren und weitere Lärmschutzmaßnahmen abzuwägen.

Behandlungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen.

Für Kinderspielplätze sind als Immissionsort in den entsprechenden immissionsschutzrechtlichen Regelwerken nicht aufgeführt. In der schalltechnischen Untersuchung ist deshalb erläutert, dass für die immissionsschutzfachliche Bewertung des Kinderspielplatzes die Werte für ein Mischgebiet herangezogen werden, da in einem Mischgebiet Kindergärten zulässig sind.

Demzufolge ergeben sich ein Orientierungswert von 60 dB(A) nach DIN 18005 bzw. ein Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) nach der 16. BImSchV. Aufgrund der bereits im Bebauungsplan festgesetzten Schallschutzwand wird in einem Teilbereich der Wert < 59 dB(A) eingehalten. In einem größeren Umfeld wird der Wert von 64 dB(A) eingehalten. Insofern wäre den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen genüge geleistet.

Um dennoch die Anregung zu berücksichtigen und einen besseren Schallschutz zu gewährleisten, wird die bereits festgesetzte Schallschutzwand um den angrenzenden Stellplatz bis zur Tiefgaragenzufahrt herumgeführt. Da die Änderung im Einvernehmen mit dem Investor erfolgt und sonst keine weiteren Beteiligten betroffen sind, kann die Änderung als redaktionelle Änderung durchgeführt werden.

Schutzbedürftige Räume:

Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto gewichtiger müssen die für die Planung sprechenden städtebaulichen Gründe sein und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern (BVerwG 4 CN 2.06 vom 22.03.2007). Bei der Entscheidung über die Zumutbarkeit der Lärmbelastung sollten nicht generell die Maximalwerte als ausreichender Schallschutz ins Auge gefasst werden, die den oberen Rahmen der Zulässigkeit darstellen. Es geht in erster Linie um die vorausschauende Schaffung eines gesunden und ruhigen Lebens- und Wohnumfeldes.

Zur Wirkung von Lärm:

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass vor allem nächtliche Lärmbelastung sich auf den Menschen noch um ein Vielfaches belastender auswirkt als eine Lärmeinwirkung tagsüber. Auch wurde nachgewiesen, dass kein Gewöhnungseffekt eintritt. Laut DIN 18005, Beiblatt 1, (Schallschutz im Städtebau) ist bereits bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) nachts bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich.

Zur Beurteilung der Wirkung von Lärm auf den Menschen werden zusätzlich Leitlinien der WHO und des UBA für Umgebungslärm aufgezeigt.

- WHO-Dokument: Night Noise Guidelines for Europe 2009

- 55 dB(A): „Die Situation muss zunehmend als gefährlich für die Gesundheit der Bevölkerung angesehen werden. ... ein großer Teil der Bevölkerung ist erheblich belästigt ... und im Schlaf gestört. Es besteht Evidenz, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten ansteigt.“

- 40 dB(A) Night noise Guideline für LNacht, außen

- UBA „Die körperlichen und psychischen Wirkungen von Lärm“ 2016

- Die meisten Forschungsergebnisse sprechen dafür, „dass chronischer Lärm den Blutdruck beeinflusst und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht ... Neuere Studien legen nahe, dass dies bereits bei einem äquivalenten Dauerschallpegel für die Tagesbewertung LAeq, Tag-Wert ab 60 dB(A) und einem äquivalenten Dauerschallpegel für die Nachtbewertung LAeq, Nacht-Wert ab 50 dB(A) eintreten könnte.“

- 60 dB(A) äquivalenter Dauerschallpegel für die Tagesbewertung LAeq, Tag-Wert

- 50 dB(A) äquivalenter Dauerschallpegel für die Nachtbewertung LAeq, Nacht-Wert

- WHO Regionalbüro für Europa: Leitlinien für Umgebungslärm 2018

Straßenverkehrslärm

< 45 dB Lnight „weil nächtlicher Straßenverkehrslärm oberhalb dieses Wertes mit Beeinträchtigungen des Schlafes verbunden ist.“

Schienenverkehrslärm

< 43 dB Lnight „weil nächtlicher Schienenverkehrslärm oberhalb dieses Wertes mit negativen Auswirkungen auf den Schlaf verbunden ist.“

Die Planungshoheit und damit auch das Instrumentarium für eine vorausschauende gesundheitsorientierte Planung liegt bei der Gemeinde. Aus immissionsschutzfachlicher Sicht wird der Gemeinde empfohlen, die technischen Möglichkeiten zu erörtern und abzuwägen, dass bei Schlafräumen (Schlaf-; und Kinderzimmer) bereits ab 45 dB(A) Schallschutzvorkehrungen (z.B. fensterunabhängige schallgedämmte Lüftungseinrichtungen, Glasvorbauten, Schiebeläden etc.), vorzusehen und nachzuweisen sind. Im aktuellen Planentwurf sind erst ab 49 dB(A) Schallschutzmaßnahmen erforderlich.

Behandlungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen.

Nach dem Leitsatz des von der UIB zitierten Urteils sei es nicht von vornherein abwägungsfehlerhaft, auf aktiven Schallschutz durch Lärmschutzwälle – oder wände zu verzichten, wenn ein neues Wohngebiet, das durch vorhandene Verkehrswege Lärmbelastungen deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 ausgesetzt werde. Je nach den Umständen des Einzelfalls, z.B. in dicht besiedelten Räumen, könne es abwägungsfehlerfrei sein, eine Minderung der Immissionen durch eine Kombination von passivem Schallschutz, Stellung und Gestaltung von Gebäuden sowie Anordnung der Wohn- und Schlafräume zu erreichen.

In dem Urteil wird darauf verwiesen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 zur Bestimmung der zumutbaren Lärmbelastung im Rahmen einer gerechten Abwägung lediglich als Orientierungshilfe herangezogen werden können. Aus dem Urteil wird ersichtlich, dass der Abwägungsspielraum nicht bei den Orientierungswerten der DIN 18005 endet.

Genau darauf wird auch in dem Beiblatt 1 der DIN 18005, Teil 1, hingewiesen, wonach in vorbelasteten Bereichen, insbesondere in der Nähe von Verkehrsadern, sich die Orientierungswerte der DIN 18005 oft nicht einhalten ließen. Die in der städtebaulichen Planung erforderliche Abwägung der Belange könne in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange – insbesondere in bebauten Gebieten – zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. In diesen Fällen müsse ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. Grundrissgestaltung, baulicher Schallschutz) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. Hierbei müsse aber auf die Grenzen der Gesundheitsgefährdung (Ausschluss von Wohnnutzung) und auf die Gewährung einer ungestörten Nachtruhe (z. B. mit fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen) geachtet werden.

Die 16. BImSchV, die im vorliegenden Bebauungsplan Nr. 151.1 die Beurteilungsgrundlage bildet, wird in dem zitierten Urteil nicht behandelt, da die Vorschriften der 16. BImSchV bei dem beklagten Bebauungsplan offensichtlich keine Anwendung fanden. Deshalb werden in dem Urteil auch keine Aussagen zu den Vorschriften bzw. Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV getroffen. Insofern ist das Urteil nicht auf das vorliegende Bebauungsplanverfahren anwendbar.

Für den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 151.1 ist festzustellen, dass die Vorschriften der 16. BImSchV bei der Beurteilung der Zumutbarkeitsgrenze von Lärmemissionen zwar keine unmittelbare Anwendung finden, da die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nicht für bestehende Verkehrswege, sondern für den Bau und die wesentliche Änderung von öffentlichen Verkehrswegen gelten. Aus der 16. BImSchV lassen sich aber nach ständiger Rechtsprechung die Werte zur Beurteilung der Zumutbarkeit der Lärmbelastung ableiten bzw. ab welcher Schwelle der Verkehrslärm nicht mehr hinnehmbar ist. Auf der Homepage des Umweltbundesamtes (https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/verbraucherservice-laerm/rechtliche-grundlagen#undefined) ist als rechtliche Grundlage für die Beurteilung des Schienenverkehrslärms ebenfalls die 16. BImSchV aufgeführt.

Im Hinblick auf den Bebauungsplan Nr. 151.1ist festzustellen, dass aktive und passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt sind, die gewährleisten, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden. Es wird keine Veranlassung gesehen, in der planerischen Abwägung über die Anforderungen der 16. BImSchV hinaus zu gehen. Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Tiefgaragen

Lärm aus Tiefgarageneinfahrten, die dem Wohnen zugeordnet sind, werden als sozialadäquat betrachtet, sofern sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Um dies sicherzustellen, werden noch nachfolgende Vorschläge formuliert.

Der Gemeinde wird empfohlen, nachfolgende Festsetzungen, zu den bereits bestehenden, in den Bebauungsplan mit aufzunehmen:

o Das Tor der Tiefgaragenein- und -ausfahrt muss dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen (z.B. lärmarmes Sektional- oder Schwingtor oder gleichwertig); die Toröffnung hat mittels automatischem Toröffner zu erfolgen.

o Alle Fahrwege sind mit Asphalt oder einem ähnlichen, gleichwertig lärmarmen Belag auszustatten.

o Falls eine Be- und Entlüftung der Tiefgarage gebaut wird, muss die Abluft über Dach abgeleitet werden.

Weitere Anregungen oder Empfehlungen werden nicht vorgetragen.

Behandlungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen.

In der schalltechnischen Untersuchung sind die aufgeführten Maßnahmen bereits als Empfehlung aufgeführt. Die Festsetzungsvorschläge werden deshalb als redaktionelle Änderung im Bebauungsplan berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan wird nach Maßgabe des Behandlungsvorschlags zum Kinderspielplatz und zur Tiefgaragenzufahrt redaktionell ergänzt.

3.2 Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, Schreiben vom 29.12.2022

Vortrag:

wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 17.12.2018 im Zuge der frühzeitigen Beteiligung. Unsere Punkte wurden im aktuellen Satzungsentwurf vom 15.09.22 zum Teil berücksichtigt und eingearbeitet. Vor dem Hintergrund des Klimawandels möchten wir ergänzend auf die Möglichkeiten einer wassersensiblen Siedlungsentwicklung hinweisen:

- Der neue Leitfaden "Wassersensible Siedlungsentwicklung" gibt Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwassermanagement: https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_wasser_018.htm

- Eine weitere aktuelle Arbeitshilfe „Instrumente zur Klimaanpassung vor Ort – Eine Arbeitshilfe für Kommunen in Bayern“ finden Sie unter: https://www.stadtklimanatur.bayern.de/werkzeuge/arbeitshilfen/index.html

Wir raten der Gemeinde, im Zuge der Änderung des Bebauungsplans die Leitfäden zu berücksichtigen. Dabei sollte auch das „Schwammstadt“-Prinzip zum Tragen kommen. U.a. sollte die Stadt die Festsetzung von Gründächern für die Wohngebäude in Erwägung ziehen. Photovoltaik und Dachbegrünung schließen sich nicht aus. Auch Zisternen zur Gartenbewässerung werden ausdrücklich begrüßt und sollten in der Satzung berücksichtigt werden. Angesichts der Neuversiegelung eines bisher unverbauten Geländes raten wir dazu, die für eine sichere Ableitung des Niederschlagswassers notwendigen Flächen vorab zu ermitteln und die Möglichkeit zu nutzen, die für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser erforderlichen Flächen im Bebauungsplan festzusetzen (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB).

Behandlungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. Die Anregungen bezüglich der neuen Leitfäden werden berücksichtigt und die beiden aufgeführten Leitfäden in den Hinweisen ergänzt. Die Anregungen hinsichtlich der Gründächer werden berücksichtigt und als Hinweis in der Begründung aufgeführt. Empfehlungen für die Errichtung von Zisternen sind bereits in der Begründung enthalten. Die Entsorgung des Niederschlagswassers ist im Rahmen der Grundstücksentwässerungsplanung nachzuweisen und zur Prüfung und Genehmigung der Stadt Ebersberg vorzulegen. Zudem wird die Grundstücksentwässerung im Erschließungsvertrag geregelt. Ein zusätzlicher Regelungsbedarf durch den Bebauungsplan besteht nicht.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan wird nach Maßgabe des Behandlungsvorschlags zu den Leitfäden redaktionell ergänzt. In der Begründung werden redaktionelle Ergänzungen hinsichtlich der Gründächer vorgenommen.

3.3 Kreisbrandinspektion Ebersberg, Schreiben vom 10.01.2023

Vortrag:

gegen das Vorhaben bestehen aus Sicht der Brandschutzdienststelle mit Blick auf die Belange des abwehrenden Brandschutzes keine Bedenken, wenn nachfolgende Hinweis/ Auflagen beachtet und umgesetzt werden. Wirksame Rettungs- und/ oder Löschmaßnahmen sind erst nach vollständiger Umsetzung genannter Punkte möglich.

1 Zugänge und Zufahrten sowie Flächen für die Feuerwehr

Es sind entsprechend BayBO Art. 5 die Zugänge und Zufahrten auf dem Grundstück herzustellen, so dass die bauordnungsrechtlich erforderlichen Ausgänge ins Freie innerhalb von einer tatsächlichen Laufweglänge von nicht mehr als 50m erreichbar sind.

2 Löschwasserversorgung, Objektschutz

1. Für das Bauvorhaben muss mindestens eine Löschwassermenge von 800l/min (48m³/h) über zwei Stunden zur Verfügung gestellt werden. Beträgt die GFZ mehr als 0,7 ist eine Löschwassermenge von 1.600l/min (96m³/h) erforderlich. Es wird empfohlen generell eine Löschwassermenge von 1.600l/min (96m³/h) zur Verfügung zu stellen.

2. Von möglichen Standorten eines Feuerwehrlöschfahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum bzw. von den hierfür vorgesehenen Feuerwehraufstellflächen (vgl. „Zugänge und Zufahrten“) muss innerhalb von nicht mehr als 75m Lauflänge eine geeignete Löschwasserentnahmestelle erreichbar sein.

3. Zur Erzielung vorgenannter Abstände sind (gegebenenfalls weitere) Hydranten vorzusehen. Die Überflurhydranten sind nach DIN EN 14384 und/oder die Unterflurhydranten nach DIN EN 14339 auszuführen. Die normativen Verweise aus DVGW Arbeitsblatt W405 Abschnitt 2 sind zu beachten.

4. Laut Empfehlung des Bay. Landesamtes für Wasserwirtschaft (jetzt LfU) sollte das Verhältnis von Über- zu Unterflurhydranten 1/3 zu 2/3 betragen. Aus Sicht der Brandschutzdienststelle sind Überflurhydranten wegen ihrer Erreichbarkeit und Inbetriebnahme insbesondere auch im Winter zu bevorzugen.

3 Feuerwehrbedarfsplanung (Fußnote: Hier nur im Hinblick auf die Hilfsfrist)

Örtlich ist die FFW Ebersberg zuständig. Das nächstgelegene Feuerwehrhaus ist in einer Entfernung von ca. 1,2 km.

Folglich kann davon ausgegangen, dass die Hilfsfrist nach BayFwG i. a. R. eingehalten wird.

Behandlungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zu 1:

Entsprechende Hinweise sind bereits unter Hinweise Ziff. 2 enthalten. Weitere Ergänzungen sind nicht erforderlich.

Zu 2:

Grundsätzlich wird bezüglich der Löschwasserversorgung festgestellt, dass nach Art. 1 Abs.1 und 2 Bayer. Feuerwehrgesetz der abwehrende Brandschutz und die Bereitstellung der notwendigen Löschwasserversorgungsanlagen unabhängig von Bauleitplanverfahren eine gemeindliche Pflichtaufgabe darstellen.

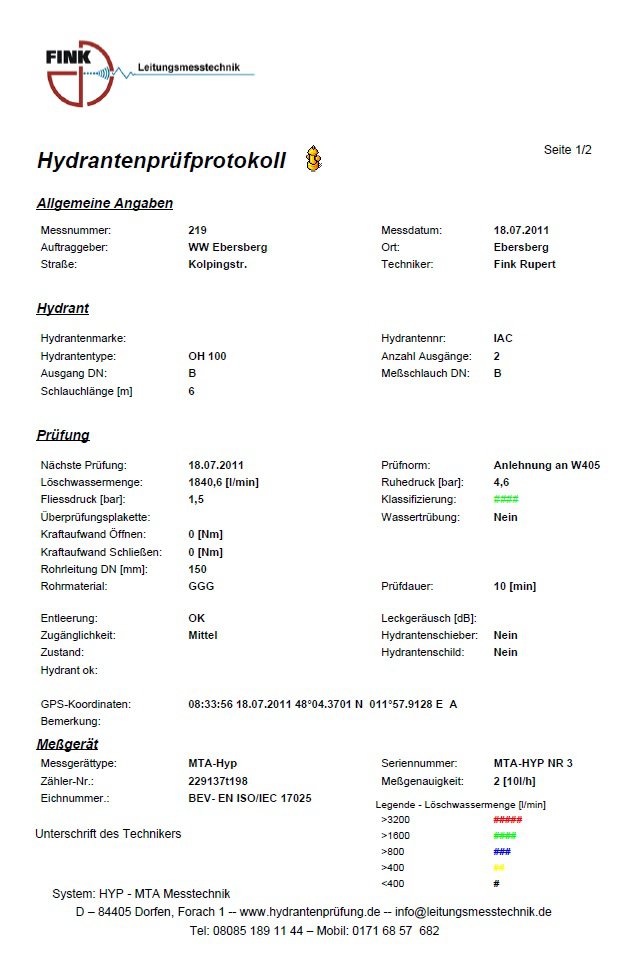

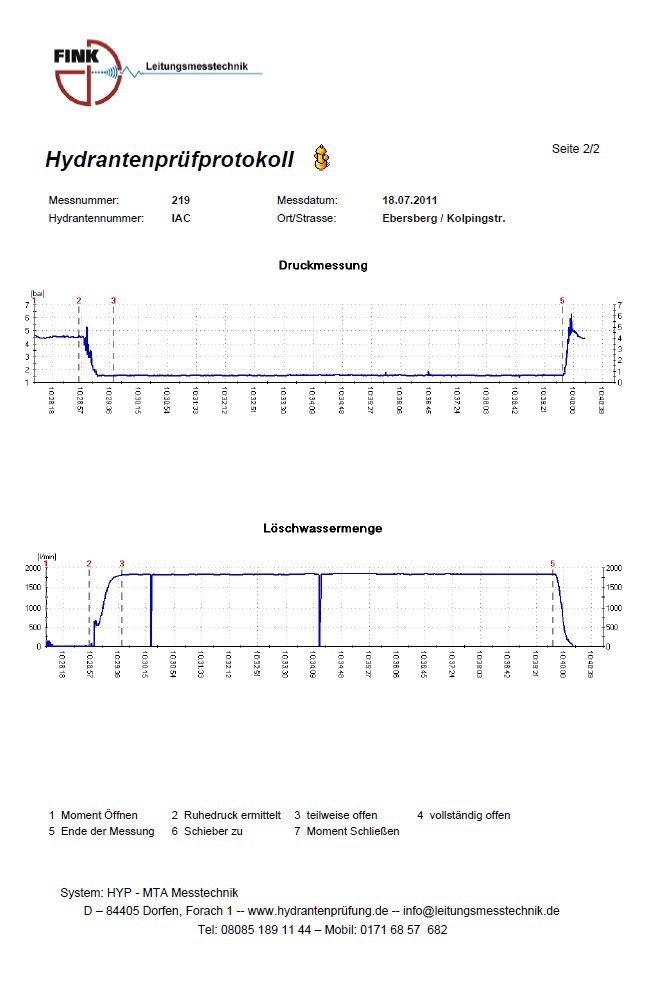

Aufgrund der Stellungnahme der Brandschutzdirektion wurde beim Tiefbauamt hinsichtlich der erforderlichen Löschwassermenge nachgefragt. Ergebnis war, dass eine ausreichende Löschwassermenge zur Verfügung steht. Nachfolgend ist die Stellungnahme des Tiefbauamtes vom 12.01.2023 mit Leistungsnachweis und Hydrantenprüfprotokoll aufgeführt:

über die von Herrn Schlosser vorgelegten Prüfergebnisse zur Leistungsfähigkeit eines Hydranten ist noch anzumerken, dass durch die neue Erschließung (WL) für das Baugebiet ein Ringschluss hergestellt wird. Dieser Ringschluss stabilisiert bzw. erhöht die Löschwassermenge für diesen Bereich zusätzlich.

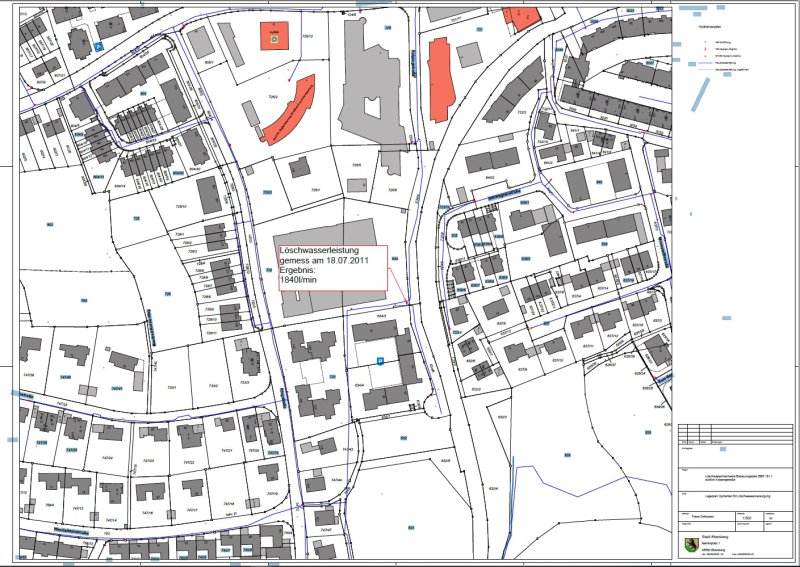

Löschwassernachweis:

Hydrantenprüfprotokoll:

Zu 3:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Für den Bebauungsplan ergibt sich kein Änderungsbedarf.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung oder Ergänzung des Bebauungsplans ist nicht veranlasst.

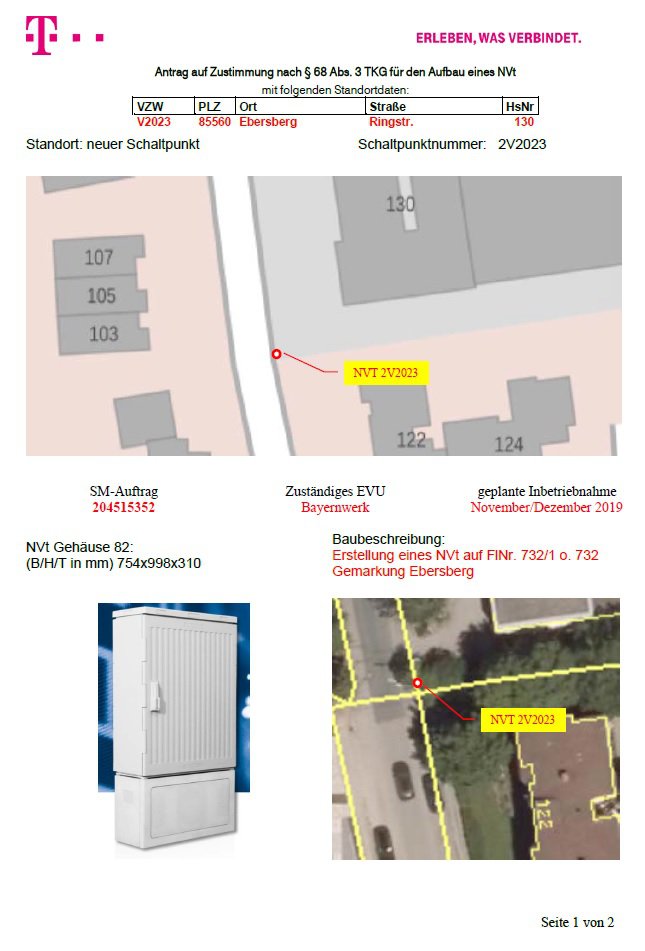

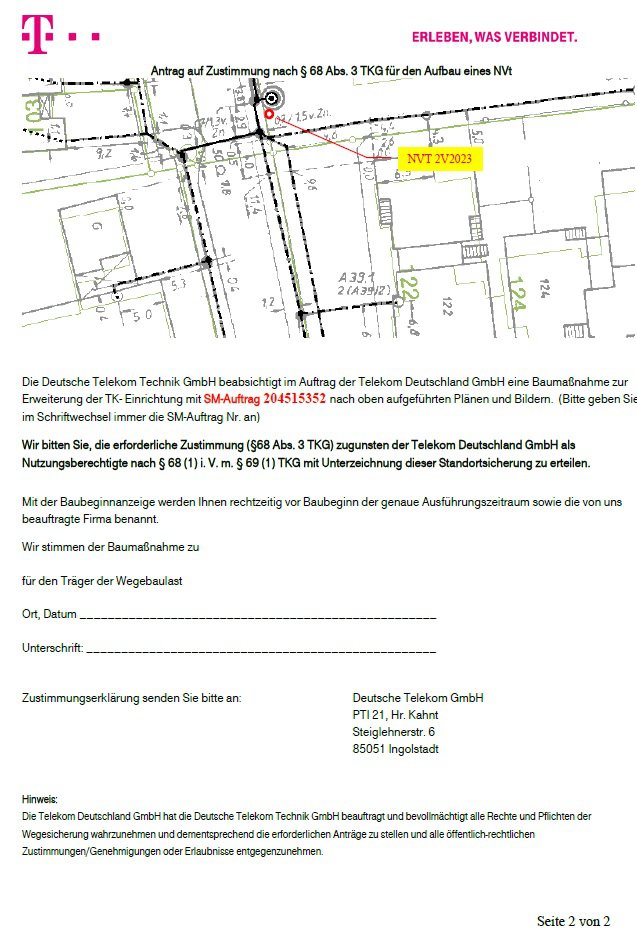

3.4 Deutsche Telekom AG, Schreiben vom 11.02.2019

Vortrag:

E-Mail vom 11.02.20219

für die Erschließung von obengenannten Baugebiet ist ein Verteiler (NVt) nötig. Dieser soll auf öffentlich gewidmeten Grund (oder auf Grund der später öffentlich gewidmet werden soll). Anbei sende ich Ihnen den geplanten Standort neben bestehenden Verteiler mit der Bitte um Überprüfung. Bitte senden Sie uns ein Exemplar unterschrieben zurück. Gerne können Sie mir auch einen aus Ihrer Sicht besseren Standort einzeichnen.

Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn ein detaillierter Bauzeitenplan steht und es einen Plantermin oder/und Trassenplan für die Kabelverlegung Strom/Telekom gibt. Außerdem benötigen wir für unsere Planung einen Hausnummernplan mit Angabe der Wohnungseinheiten (WE) je Hausnummer, wenn es dann so weit ist. Gerne können Sie diese in den Bebauungsplan (Bpl) handschriftlich einfügen. Wenn es Änderungen zu unserem Bpl gibt, senden Sie mir bitte den aktuellen Bpl.

Anschreiben vom 11.02.2019 mit Plandarstellung:

anbei erhalten Sie die Standortsicherung für das Schaltgehäuse.

- Ringstr. 130 NVt 2V2023

Bitte eine Ausfertigung unterschrieben an folgende Adresse zurücksenden:

Deutsche Telekom GmbH

PTI 21, Hr. Kahnt

Steiglehnerstr. 6

85051 Ingolstadt

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne unter 0841/9730-171 zur Verfügung.

Behandlungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme ging ursprünglich verspätet zur frühzeitigen Beteiligung Behörden und sonstigen der Träger öffentlicher Belange ein und konnte nicht mehr in der in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 12.02.2019 behandelt werden. Deshalb wird die Stellungnahme im Rahmen der Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB behandelt.

Zur Anregung, einen zusätzlichen Verteiler aufzustellen, ist anzumerken, dass der Standort außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des gegenständlichen Bebauungsplans liegt und insofern keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan hat.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung oder Ergänzung der Satzung erfolgt nicht.

3.5 Bayernwerk Netz GmbH, Schreiben vom 09.12.2022

Vortrag:

gegen das o. g. Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt

werden.

In dem von Ihnen überplanten Bereich befinden sich von uns betriebene Versorgungseinrichtungen.

Kabel

Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links

zur Trassenachse.

Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit

eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des

Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt

werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit uns geeignete

Schutzmaßnahmen durchzuführen.

Kabelplanung(en)

Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erforderlich. Eine Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder Grünstreifen ohne Baumbestand möglich.

Im überplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH oder es

sollen neue erstellt werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie

die Koordinierung mit dem Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der Bayernwerk Netz GmbH schriftlich

mitgeteilt wird. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und Erschließungsstraßen soweit

herzustellen, dass Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden können.

Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene Einführungssysteme,

welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Prüfungsnachweis der Einführung ist nach Aufforderung vorzulegen. Wir bitten Sie, den

Hinweis an die Bauherren in der Begründung aufzunehmen.

Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen können Sie online

über unser Planauskunftsportal einholen. Das Portal erreichen Sie unter:

https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html

Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen für Rückfragen

jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns bei weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen.

Behandlungsvorschlag:

Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen. Die Anregungen sind bereits unter Hinweise Ziff. 10 in ausreichendem Maße berücksichtigt. Weitere Ergänzungen sind nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung oder Ergänzung des Bebauungsplans erfolgt nicht.

3.6 Stadt Ebersberg, Tiefbauamt, Schreiben vom 09.12.2022

Vortrag:

Kanalisation

Siehe Stellungnahme vom 02.02.2021!

Wasserversorgung

Siehe Stellungnahme vom 02.02.2021!

Straßenbau

Siehe Stellungnahme vom 02.02.2021!

Kanalisation

Für die geplanten Wohngebiete WA 1 – 3 sind nachfolgend beschriebene Baumaßnahmen im Kanalnetz notwendig. Diese sind von dem jeweiligen Bauträger auszuführen und die Kosten dafür zu tragen.

Nachdem in den MW – Kanalhaltungen (zw. Hs. Nr. 26 Kolpingstraße und Hs. Nr. 120 Ringstraße) 067KM65 – 067KM60 - 067KM55 in Richtung Norden, in der Vergangenheit immer wieder Rückstauprobleme aufgrund von schadhaften Kanälen (Senken mit Ablagerungen in den Haltungen), sowie durch die Einleitung des MW-Pumpwerkes Süd-West und der noch ausstehenden Aufweitung der vorher beschrieben Kanalhaltungen entsprechend dem GEP aufgetreten sind, und der Kanal außerdem über privaten Grund verläuft, müssen die neuen WA 2 + 3 an das Kanalsystem in der Kolpingstraße angeschlossen. Aufgrund der sehr geringen Sohltiefe im Endschacht 067KM050 in der Kolpingstraße, können WA 2 + 3 nur mit einer Hebeanlage angeschlossen werden. Die häuslichen Abwässer werden auf den Grundstücken in Freispiegelkanäle gesammelt und am tiefsten Geländepunkt in eine gemeinsame Hebeanlage eingeleitet. Von hier aus wird das Schmutzwasser über den öffentlichen Grund (Kolpingstraße), durch eine Druckleitung in den Endschacht eingeleitet. Vor dem Endschacht ist eine Beruhigungsstrecke (Freispiegelkanal) von ca. 5,00 m mit entsprechendem Rohrmaterial einzubauen. Hintergrund hierfür sind Verwirbelungen (Ablagerungen) und Emissionen die im Endschacht auftreten können.

Aufgrund der Eingangs beschriebenen Rückstauprobleme in den Kanalhaltungen 067KM65 – 067KM60 - 067KM55 und der im B-Plan angedachten beinahe flächendeckenden Bebauung incl. (TG) auf dem WA 1, ist es notwendig, dass anfallende häusliche Schmutzwasser vom westlichen Gebäude des WA 1, über eine Hebeanlage in den MW – Kanal in der Ringstraße, einzuleiten. Durch die flächendeckende Bebauung kann für jeden der geplanten Bauräume im WA 1 nur ein kurzes Stück Freispiegelkanal mit entsprechenden Hausanschluss-schächten eingebaut werden. Für den westlichen Bauraum muss ein im öffentlichen Straßenraum ein neuer Kanalanschluss in die Ringstraße gebaut werden. Als Anschlusspunkt für das östliche Gebäude könnte der vorhandene Anschluss in den östlichen MW - Kanal, soweit noch baulich i. O., verwendet werden. Wie bereits für das WA 2 + 3 beschrieben sind auch für die Bauräume im WA 1, wo nötig, Beruhigungsstrecken (Freispiegelkanäle) vorzusehen, um Ablagerungen, Verwirbelungen sowie zusätzliche Emissionen zu vermeiden.

Für alle neuen WA’s gilt in Bezug auf das anfallende Regenwasser aus befestigten Flächen die EWS der Stadt § 4 Abs. 5., dieses zu versickern oder nach den Vorgaben der Stadt zurückzuhalten. Dies ist für den Bereich der neuen Bebauung auf dem WA 1,2,3 besonders wichtig, da die weiterführenden Kanäle in Richtung Norden, sowohl in der Kolpingstraße als auch zw. Hs. Nr. 26 und 120 überlastet sind. Diese Kanäle müssen mittel- bzw. langfristig durch größere Durchmesser (entsprechend GEP) ausgetauscht werden.

In einem noch zu erstellenden Erschließungsvertrag zwischen der Stadt und dem künftigen Bauträger von WA 1, 2 + 3, für die notwendigen Kanäle im öffentlichen und privaten Bereich, sind von einem IB Büro zu planen. Die Entwässerungsplanungen für WA 1 und auch für WA 2 + 3 sind zeitnah und entsprechend den Vorgaben aus der EWS dem Tiefbauamt der Stadt Ebersberg 3 – fach zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Wasserversorgung

Die bestehende Wasserleitung DN 150 GGG die durch das geplante WA 1 auf der Fl. Nr. 747/43 verläuft, muss aufgrund der vorgesehenen Bauräume verlegt werden. Für die bestehende WL liegt eine Dienstbarkeit vor. Somit muss für die Umlegung der WL in den öffentlichen Grund (Gehweg), der Grundbesitzer bzw. Bauträger aufkommen. Nachdem die WL auch über das südliche Fl. St. Nr. 747/44 verläuft, würde die Stadt hier die Umlegung in den östlich verlaufenden Gehweg auf eigene Kosten vornehmen.

Zur Versorgung der WA 2 + 3 ist es notwendig die bestehende WL in der Kolpingstraße (Wendehammer), über die neue Erschließungsstraße Kolpingstraße bis zum westlich gelegenen Gehweg, zu verlängern. Die neue WL DN 100 GGG muss von der Kolpingstraße, mit der oben beschriebenen umgelegten WL DN 150 GGG im Gehweg verbunden (Ringschluss) werden, und darüber hinaus bis zur bestehenden WL DN 150 GGG in der Fl. Nr. 733 zusammengeschlossen werden. Dieser Ringschluss (Verbindungsleitung) ist vorrangig für die Versorgung von WA 2 + 3, aber eben auch (Zusammenschluss WL DN 150/100 GGG) für das östliche Gebäude des WA 1, notwendig. Für das westliche Gebäude des WA 1, wird entsprechend dem Kanal, der Anschluss auf die Ringstraße erfolgen.

Die Kostenübernahme der notwendigen neuen Wasserleitungen, sowie der Umlegungen der bestehenden Wasserleitungen, sind durch den jeweiligen Bauträger zu tragen, und in einem Erschließungsvertrag zu regeln. Die hierfür notwendigen Planungen sind der Stadt in Form eines Bauentwurfes (BE) zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Der BE muss Lagepläne, Längenschnitte, notwendige Detailzeichnungen, eine Baubeschreibung und eine Kostenberechnung beinhalten.

Mit Einreichung der Bauanträge sollten wie bei der Entwässerung, die Bewässerungspläne 3 – fach beim Tiefbauamt zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden.

Straßenbau

Die neue Erschließungsstraße die über die Kolpingstraße angedient werden soll, ist lt. B-Plan sowohl für WA 2 + 3, als auch für WA 1 notwendig. Auch der zwischen den WA’s gelegene Gehweg dient dieser Erschließung. Die im Osten gelegene Verlängerung der Kolpingstraße, ist im Gegensatz zu den vor beschriebenen Wegeerschließungen, ausschließlich für die Maßnahme WA 2 + 3 erforderlich.

Die Kostenübernahme für den notwendigen Wegebau zur Erschließung der WA’s, sind mit den jeweiligen Grundbesitzern bzw. Bauträgern, über Erschließungsverträge zu regeln.

Die hierfür notwendigen Planungen sind der Stadt in Form eines Bauentwurfes (BE) zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Der BE muss Lagepläne, Längenschnitte, notwendige Detailzeichnungen, eine Baubeschreibung und Kostenberechnungen beinhalten.

Allgemein

Aufgrund der beengten Verhältnisse müssen im Vorfeld auch alle anderen Spartenträger in die Erschließungsplanungen mit eingebunden werden. Die notwendigen Erschließungsverträge sind mit ausreichend hohen Bürgschaften abzusichern.

Um unnötige Verzögerungen für die geplante Bebauung zu vermeiden müssen alle für die Erschließung notwendigen Planungsunterlagen zeitnah bei der Stadt zur Prüfung und Genehmigung eingereicht werden. Daher ist für einen reibungslosen Ablauf ein enger Kontakt zwischen Erschließungsträger und dem Tiefbauamt notwendig.

Ebersberg, den 14.12.18

Tiefbauamt Stadt Ebersberg

Ergänzungen und Änderungen:

Ebersberg, den 02.02.21

Behandlungsvorschlag:

Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen. Die Planungen bezüglich Ausbau und Herstellung von Erschließungs- sowie von Ver- und Entsorgungsanlagen sind nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplans. Im Übrigen werden die Kanal- und Leitungsverlegung, die Herstellung der Verkehrsflächen sowie die damit zusammenhängenden Punkte im Rahmen eines Erschließungsvertrages geregelt.

Im Bebauungsplan ist auf die kommunalen Satzungen hingewiesen. Weitere Ergänzungen sind nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung oder Ergänzung des Bebauungsplans erfolgt nicht.

3.7 Stadt Ebersberg, Abteilung Abfall und Umwelt, Schreiben vom 23.12.2022

Vortrag:

Zur Berechnung der Ausgleichsflächen / Eingriffsregelung, siehe Begründung 5.3.:

Im Ergebnis ist die komplexe Berechnung der Ausgleichsflächen aus unserer Sicht korrekt. Die benötigte Kompensationsfläche von 2.520 m² kann wie angegeben auf dem städtischen Grundstück Fl.Nr. 1757, Gemarkung Oberndorf, nachgewiesen werden. Sie ist dort zur Abbuchung aus dem Ökokonto vorgemerkt.

Die Angaben und Berechnungen in den Abschnitten 5.3 A. bis D. sowie 5.3 F. und 5.3 G. der Begründung sind korrekt, einschließlich des sogenannten „doppelten Ausgleichs“ für die überplanten Ausgleichsflächen aus Bebauungsplan Nr. 151.

Im Abschnitt E müssen nach unserer Auffassung folgende redaktionelle Korrekturen vorgenommen werden (vermutlich Übernahme von falschen Zahlen aus vorherigen Berechnungen): Die Zahl 1.042 qm muss ersetzt werden durch 1.174 qm (Herleitung der korrekten Zahl siehe Abschnitt D). Dann lautet die korrekte Summe 1.695 qm anstatt der angegebenen 1.527 qm (übereinstimmend mit Abschnitt H).

Im Abschnitt H muss die Zahl 1.174 qm (entspricht der in D berechneten Kompensationsfläche) ersetzt werden durch 1.468 qm (entspricht der in D berechneten Eingriffsflächenmehrung). Dann ist auch die angegebene Berechnung „1.468 qm x 0,8 + 485 qm = 1695 qm“ korrekt (Eingriffsfläche x Kompensationsfaktor = Kompensationsfläche). Alternativ ist auch richtig die reine Angabe der benötigten Ausgleichsflächen für diesen Teilbereich des Bebauungsplans: „1.174 qm + 485 qm = 1695 qm“.

Behandlungsvorschlag:

Der Sachverhalt wird zu Kenntnis genommen.

Die Berechnungen werden folgendermaßen korrigiert:

(In der Stellungnahme ist ein Zahlendreher enthalten: richtig: 1659 statt 1695)

Begründung Ziff. 5.3, Abschn. E und Umweltbericht Ziff. 4.2, Abschn. E:

[…] in einem Umfang von 1.659 qm (485qm + 1174qm) […]

Begründung Ziff. 5.3, Abschn. H und Umweltbericht Ziff. 4.2, Abschn. H:

[…] 1174 qm (=1468qm x 0,8) + 485 qm = 1659 qm[…]

An der Gesamtausgleichsfläche von 2520 qm ändert sich nichts. Die Änderungen erfolgen als redaktionelle Änderung.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Zahlenwerte zur Ausgleichsflächenermittlung werden nach Maßgabe des Behandlungsvorschlags in der Begründung und im Umweltbericht redaktionell angepasst.

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.

Satzungsbeschluss: