In der Bürgerversammlung vom 08.11.2024 wurde mehrheitlich eine Empfehlung verabschiedet, aus dem kürzlich von Stadtrat beschlossenen Mobilitätskonzept, die Machbarkeit von mindestens 5 Fahrradstraße zu überprüfen und im nächsten Jahr (2025) umzusetzen.

Nach Art. 18 Abs.5 Satz 1 GO sind Empfehlungen aus der Bürgerversammlung innerhalb einer Frist von 3 Monaten vom Gemeinderat zu behandeln.

Diese Regelung stellt allerdings keine von den allgemeinen Zuständigkeitsregeln, (Art. 29, 37 GO) abweichende Sondervorschrift dar. Für die Sache ist gem. Art. 32 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 GO i. V. m. der Geschäftsordnung des Stadtrates Ebersberg 2020 bis 2026 gem. § 10 Nr. 2 lit. f) der Technische Ausschuss zuständig.

Die Behandlung der Sache erfolgt in der heutigen Sitzung; somit ist die Frist gem. Art. 18 Abs. 5 Satz 1 GO eingehalten.

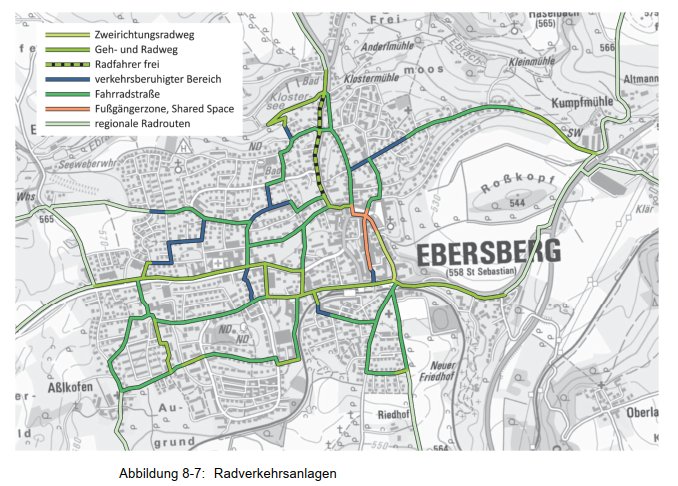

Im Integrierten Mobilitätskonzept, das der Stadtrat mit Beschluss vom 05.11.2024 mehrheitlich angenommen hat, wurden durch die Gutachter mögliche Fahrradstraße vorgeschlagen (siehe nachfolgende Abbildung).

Vgl. Integrierten Mobililätskonzept der Stadt Ebersberg, Teil 2 Lösungen und Maßnahmen, Kab. 8.3, S. 23 ff

Demnach wären lt. obiger Darstellung folgende Straßen für die Einrichtung von Fahrradstraßen geeignet:

- Aßlkofener Straße bis Breitensteinstraße

- Wettersteinstraße

- Breitensteinstraße – Eichenallee

- Dr-Wintrich-Str. bis Gärtnereistraße

- Alpenstraße

- Kolpingstraße

- Pleininger Straße

- Floßmannstraße ab Pleininger Straße bis Böhmerwaldstraße

- Wildermuthstraße – Ulrichstraße bis Münchener Straße

- Pfr.-Bauer-Straße – Bgm. Müller-Straße bis Floßmannstraße

- Baldestraße ab Schlesische Straße – Bgm.-Müller-Straße – Abt-Williram-Straße weiter über Richardisweg oder Semptstraße / Sieghartstraße bis Marienplatz

- Ignaz-Perner-Straße von Marienplatz bis Abt-Häfele-Straße

- Abt-Häfele-Straße ab Kapellenweg Richtung Osten bis Ortsausgang

- Schwedenweg

- Rosenheimer Straße ab Doktorbankerl bis Amtsgerichtskreuzung

- Pfr.-Grabmeier-Allee Richtung Süden bis Ortsausgang

Im IMK wird die Anlage von Fahrradstraßen unter der Maßnahme-Ziffer 2.10 (S. 77-Teil 2 Konzept) zur Umsetzung empfohlen.

In diesem Zusammenhang weist die Verwaltung auf den gemeinsamen Antrag der Frauenunion OV Ebersberg und der CSU/FDP-Stadtratsfraktion vom 21.09.2020 hin, wonach die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Bürgermeister-Eichberger-Str. sowie der Pfr.-Bauer-Straße und weiteren Straßen geprüft werden sollte. Der TA hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 08.12.2020, TOP 10, öffentlich, dem Antrag seinerzeit zugestimmt.

Abweichend vom vorstehenden Antrag und Beschluss nimmt das IMK die Bürgermeister-Eichberger-Straße als Fahrradstraße nicht in Blick, wohl aber die Pfr.-Bauer-Straße. Dies kann mit den im Konzept entwickelten Strategien und Teilzielen begründet werden. Nach der Strategie 05 „Dem Radverkehr mehr Raum geben“, soll die Sichtbarkeit des Radverkehrs erhöht werden sowie zentrale Radachsen entwickelt werden.

Sofern dem Antrag aus der Bürgerversammlung insgesamt entsprochen wird, steht aus Sicht der Verwaltung nichts entgegen, die Bürgermeister-Eichberger-Straße in den Prüfungsumfang mit einzubeziehen.

Rechtliche Bedeutung von Fahrradstraßen:

Rechtsgrundlage ist § 41 Abs. 1 StVO i. V. m. Z. 244 StVO.

Demnach gelten in Fahrradstraße folgende Ge- und Verbote:

1.

Anderer Fahrzeugverkehr als Radverkehr sowie Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der eKFV darf Fahrradstraßen nicht benutzen, es sei denn, dies ist durch Zusatzzeichen erlaubt. Die freigegebenen Verkehrsarten können auch gemeinsam auf einem Zusatzzeichen abgebildet sein. Das Überqueren einer Fahrradstraße durch anderen Fahrzeugverkehr an einer Kreuzung zum Erreichen der weiterführenden Straße ist gestattet.

2.

Für den Fahrverkehr gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Wenn nötig, muss der Kraftfahrzeugverkehr die Geschwindigkeit weiter verringern. Die Regelbreite der Fahrgasse beträgt mindestens vier Meter.

3.

Das Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern ist erlaubt.

4.

Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Fahrbahnbenutzung und über die Vorfahrt.

In den Verwaltungsvorschriften zur StVO sind bei der Anlage von Fahrradstraße folgende Punkte zu beachten:

Zu Zeichen 244.1 und 244.2 Beginn und Ende einer Fahrradstraße

I.

Die Anordnung einer Fahrradstraße kommt nur auf Straßen mit einer hohen oder zu erwartenden hohen Fahrradverkehrsdichte, einer hohen Netzbedeutung für den Radverkehr oder auf Straßen von lediglich untergeordneter Bedeutung für den Kraftfahrzeugverkehr in Betracht. Eine hohe Fahrradverkehrsdichte, eine hohe Netzbedeutung für den Radverkehr setzen nicht voraus, dass der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist. Eine zu erwartende hohe Fahrradverkehrsdichte kann sich dadurch begründen, dass diese mit der Anordnung einer Fahrradstraße bewirkt wird.

II.

Anderer Fahrzeugverkehr als der Radverkehr und der Verkehr mit Elektrokleinstfahrzeugen im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung darf in Fahrradstraßen nur ausnahmsweise durch die Anordnung entsprechender Zusatzzeichen zugelassen werden (z. B. Anliegerverkehr). Daher müssen vor der Anordnung die Bedürfnisse des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen, die nicht unter die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung fallen, ausreichend berücksichtigt werden (alternative Verkehrsführung).

III.

Die dem fließenden Verkehr zur Verfügung stehende Fahrbahnbreite kann durch bauliche Maßnahmen oder Sperrflächen eingeengt werden. Auf Senkrecht- oder Schrägparkstände sollte grundsätzlich verzichtet werden.

IV.

Das Zeichen 244.2 ist entbehrlich, wenn die Fahrradstraße in eine Fußgängerzone (Zeichen 242.1), eine Fahrradzone (Zeichen 244.3), eine Tempo 30-Zone (Zeichen 274.1) oder in einen verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1) übergeht.

Mit der Verordnung zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie vom 11.12.2024, in Kraft getreten am 01.01.2025 (hinsichtlich Art. 24 – Änderung der StVO), wurden die Anordnungsmöglichkeiten der Straßenverkehrsbehörden erweitert. Neben der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs wurden nun die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung als eigenständige Befugnisnormen für verkehrsrechtliche Anordnungen berücksichtigt (vgl. § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 StVO). Hierzu hat sich das Bayerische Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 27.09.2024 (Az. C4-3611-5-13) geäußert.

Infolge der mit der 57. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften verbundenen Änderungen wird auch die Allgmeine Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO) angepasst werden. Das Inkrafttreten der geänderten VwV-StVO wird lt. IMS (Innenministeriumsschreiben) voraussichtlich im Frühjahr 2025 erfolgen.

Die Verwaltung hat daher vorstehend, in Ermangelung anderer rechtlicher Bestimmungen, auf die derzeit geltende Verwaltungsvorschrift hingewiesen.

Laut IMS kann mit der Zielsetzung des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der geordneten städtebaulichen Entwicklung gem. § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 StVO von der neu geschaffenen Ermächtigungsgrundlage im StVG Gebrauch gemacht werden, indem die Bereitstellung angemessener Flächen für den fließenden und ruhenden Fahrradverkehr sowie für Fußgänger ermöglicht werden. Dabei ist der Vorbehalt des Straßenrechts zu beachten (keine Änderung der straßenrechtlichen Widmung durch verkehrsrechtliche Anordnung möglich).

Mit der neuen Regelung ist zwar die ansonsten für Verkehrszeichen geltende Grundvoraussetzung einer konkreten Gefahr nach § 45 Abs. 9 Satz 1 StVO nicht mehr erforderlich. Ebenso wenig wie das für Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs gesteigerte Erfordernis einer qualifizierten Gefahrenlage aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse (§ 45 Abs. 9 Satz 3 StVO). § 45 Abs.10 Nr. 2 StVO (neu) ordnet an, dass der Abs. 9 insgesamt für solche Anordnungen, die aus Gründen des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der geordneten städtebaulichen Entwicklung, erlassen werden, nicht gilt.

Nach Auffassung des IMS führt dies jedoch nicht zu einem ersatzlosen Wegfall des Erfordernisses einer Gefahrenlage, sondern liegt darin begründet, dass sich § 45 Abs. 9 StVO unmittelbar auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bezieht, hier die Anordnung jedoch aufgrund der neu geschaffenen Ziele erfolgen soll.

Aufgabe der Straßenverkehrsbehörden ist und bleibt die Gefahrenabwehr, vorliegend von Gefahren für die aufgenommenen Rechtsgüter. Dies ergibt sich aus dem materiellen Gehalt des jeweiligen Anordnungsgrundes und den nach § 45 Abs. 1 StVO unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu treffenden Ermessensabwägung. Im Übrigen gilt § 39 Abs. 1 StVO unbeschadet der aktuellen Änderung weiter. Dieser besagt, dass allen Verkehrsteilnehmern die Verpflichtung obliegt, die allgemeinen und besonderen Verhaltensvorschriften dieser Verordnung eigenverantwortlich zu beachten, örtliche Anordnungen durch Verkehrszeichen werden nur dort getroffen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend geboten ist.

Somit ist auch künftig erforderlich, dass die grundsätzlich möglichen positiven Effekte – bezogen auf das jeweilige Schutzziel – durch konkrete Maßnahmen anhand der örtlichen Umstände nachvollziehbar dargelegt werden, was im Regelfall entsprechende Fachkonzepte und das Erstellen von Prognosen oder vertieften Untersuchungen voraussetzt. Die Straßenverkehrsbehörde trägt nach der Rechtsprechung die materielle Beweislast dafür, dass die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind (vgl. VGH München, Beschl. vom 28.12.2020 – 11 ZB 10.2176).

Hauptaufgabe der Machbarkeitsprüfung der Fahrradstraße werden daher vorwiegend die Ziffern I. bis III. der (neuen) VwV StVO sein.

Die Verwaltung ist daher der Auffassung, dass auch aufgrund der neuen Rechtslage und der nun erweiterten Anordnungsmöglichkeiten in der StVO, die vorgeschlagene Vorgehensweise vor dem Hintergrund des zitierten IMS folgerichtig ist.

Die Verwaltung hat für die technische Prüfung der Machbarkeit für 5 Straßenzüge beim Büro BVR aus Innsbruck hinsichtlich der hierfür anfallenden Kosten angefragt. Das Büro BVR teilt mit, dass bei 5 Straßenabschnitten Kosten von ca. 10.710,- € und 13.090,- € brutto an Planungskosten anfallen würden. Hinzu kämen dann noch die Kosten der Umsetzung (Verkehrszeichen, Bodenmarkierungen, weitere gestalterische Maßnahmen im Straßenraum). Diese Kosten können aber erst im Rahmen einer qualifizierten Kostenschätzung ermittelt werden.

Die rechtliche Prüfung bleibt der Stadt bzw. der Verwaltung vorbehalten.

Aus Sicht der Verwaltung ist noch darauf hinzuweisen, dass wegen des Planungsbedarfs eine Umsetzung der Maßnahmen in 2025 nicht realistisch erscheint. Die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Bereiche soll dem Planungsprozess vorbehalten bleiben.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Ja – die vorgenannten Planungskosten von voraussichtlich 13.090,- € brutto sind im

Haushaltsplanentwurf für 2025 bislang nicht veranschlagt. Die Verwaltung weist

daraufhin, dass es sich bei diesen Ausgaben um freiwillige Leistungen handelt, die im

Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu betrachten sind.

Sofern die Planungsmittel bereitgestellt werden, kann der Auftrag direkt – ohne vorheriges Vergabeverfahren – an BVR erteilt werden. Die vergaberechtlichen Bestimmungen erlauben seit 01.01.2025 einen Direktauftrag bei freiberuflichen Leistungen bis zu einer Wertgrenze von 100.000,- € zu vergeben. (vgl. Änderung der Verwaltungsvorschrift zum öffentlichen Auftragswesen vom 18.12.2024, B II 2 – G 17/17-10; BayMBl. 2024 Nr. 665).

Mögliche weitere Schritte:

Sofern der TA die Empfehlung aus der Bürgerversammlung annimmt und die o. g. Planungsmittel bereitstellt, würde der Verwaltung das Büro BVR um ein konkretes Honorarangebot für 5 Straßenzüge bitten. Bestenfalls wurden die 5 Straßenzüge bereits durch TA-Beschluss festgelegt.

Nach Beauftragung würde BVR ein entsprechendes Konzept erarbeiten, dass dann wieder im TA zur Beratung und Beschlussfassung vorlegt wird. Als Zwischenschritt, also vor einer Befassung des Technischen Ausschusses, wäre auch eine Einberufung des AK Verkehr denkbar. Parallel dazu würde die Verwaltung auch mögliche Fördermittel recherchieren.

Das erarbeitete Konzept sollte mit den beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher Belange (Polizei, LRA, Schulwegbeauftragte, AGFK Bayern etc.) abgestimmt werden und der Öffentlichkeit soll Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, da die Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen insgesamt und auf den motorisierten Individualverkehr im Besonderen deutlich spürbar sein werden.