Datum: 05.11.2024

Status: Niederschrift

Sitzungsort: Sitzungssaal Rathaus

Gremium: Stadtrat

Öffentliche Sitzung, 19:00 Uhr bis 22:58 Uhr

Nichtöffentliche Sitzung, 22:58 Uhr bis 23:05 Uhr

Öffentliche Sitzung

| TOP-Nr. |

Bezeichnung

|

| 1 |

Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung des Ferienausschusses am 20.08.2024 gefassten Beschlüsse

|

| 2 |

Integriertes Mobilitätskonzept für die Stadt Ebersberg;

a) Vorstellung und Empfehlung der Annahme des Konzeptes;

b) Behandlung der Empfehlungen des AK Verkehr

|

| 3 |

Kindergarten St. Sebastian, Finanzierungszusage

|

| 4 |

Kindergarten Ringstraße

Vorstellung Überarbeitung Entwurf und Kostenberechnung

|

| 5 |

Tiefgarage bei KiTa St. Sebastian

|

| 6 |

15. Flächennutzungsplanänderung, Änderung einer Kiesabbaufläche in ein Sondergebiet (SO) Asphaltmischanlage, FlNr. 3294, 3295, 3284 TFl., 3285 TFl., 3283 TFl., jeweils Gemarkung Oberndorf (Teilgebiet A);

Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB;

Empfehlung für den Feststellungsbeschluss

|

| 7 |

17. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan - "Sondergebiet Windenergie Föhrenpold";

Ausweisung eines Sondergebiets Windenergienutzung nordwestlich der Ortschaft Pollmoos (FlNr. 1829, 1830, 1831, 1833, 1538/5, 1538/4, 1540, 1787 jeweils Gemarkung Oberndorf);

Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB);

Empfehlung für den Feststellungsbeschluss

|

| 8 |

19. Änderung des Flächennutzungsplanes-Bereich westlich der Hohenlindener Straße, östlich der Schwabener Straße;

Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB);

Empfehlung des Feststellungsbeschlusses

|

| 9 |

Verordnung über die verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2025

|

| 10 |

Antrag der Frauenunion Ortsverband Ebersberg auf Aufstellung einer weiteren Beerdigungsmöglichkeit in Ebersberg

|

| 11 |

Ausfallbürgschaft Gautrachtenfest 2027

|

| 12 |

Verschiedenes

|

| 13 |

Wünsche und Anfragen

|

Sitzungsdokumente öffentlich

Download Bekanntmachung.pdf

Download Niederschrift nur öff.pdf

zum Seitenanfang

1. Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung des Ferienausschusses am 20.08.2024 gefassten Beschlüsse

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

05.11.2024

|

ö

|

informativ

|

1 |

Sachverhalt

In der Sitzung des Ferienausschusses am 20.08.2024 wurde die Einstellung einer Mitarbeiterin, die Veräußerung eines Erbbaurechts, ein städtebaulicher Vertrag sowie diverse Auftragsvergaben beschlossen.

zum Seitenanfang

2. Integriertes Mobilitätskonzept für die Stadt Ebersberg;

a) Vorstellung und Empfehlung der Annahme des Konzeptes;

b) Behandlung der Empfehlungen des AK Verkehr

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Technischer Ausschuss

|

Sitzung des Technischen Ausschusses

|

14.05.2024

|

ö

|

vorberatend

|

7 |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

05.11.2024

|

ö

|

beschließend

|

2 |

Sachverhalt

Zu a)

Der Stadtrat der Stadt Ebersberg hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 auf eine Empfehlung des AK Verkehr beschlossen, ein Integriertes Mobilitätskonzept für die Stadt Ebersberg aufzustellen.

Nach Durchführung einer beschränkten Ausschreibung wurde am 10.05.2022 der Auftrag an das Büro BVR aus Innsbruck vergeben.

Bis zum heutigen Tag wurden mehrere Sitzungen im AK Verkehr zu diesem Thema abgehalten in denen eine umfassende Leitidee des Integrierten Mobilitätskonzeptes für Ebersberg erarbeitet wurde.

Parallel dazu wurden umfassende Erhebungen des Verkehrsgeschehens in Ebersberg durchgeführt, um eine wissenschaftlich gesicherte Datenbasis zu gewinnen. Neben den Zählungen und Messungen wurde auch eine Haushaltsbefragung durchgeführt; hierzu wurden insgesamt rund 900 Ebersberger Haushalte angeschrieben und nach ihrem Verkehrsverhalten an einem bestimmten Stichtag befragt.

In zwei Bürgerversammlungen hatten die Anwesenden Gelegenheit sich mit dem Thema zu befassen, mit den Vertretern des Verkehrsplanungsbüros ins Gespräch zu kommen und auf den ausgehängten Plänen und Plakaten Ihre Anregungen zu vermerken.

Zusätzlich zu der vorgenannten Öffentlichkeitsbeteiligung wurden verschieden Fokusgruppen speziell beteiligt. Diese waren die Gruppe der Senioren, der Jugendlichen (8er-Rat) sowie der Kinder (Grundschulalter).

Mit dem Integrierten Mobilitätskonzept wurde ein übergeordnetes Leitbild für die Stadt Ebersberg im Hinblick auf das künftige Verkehrssystem und dessen Entwicklung sowie zahlreiche Maßnahmenvorschläge inklusive fachlicher Priorisierung erarbeitet. Beides wird nun zur Abstimmung vorgeschlagen:

„In der Stadt Ebersberg soll das Verkehrssystem

negative Effekte vermeiden und auch künftig

zum Erhalt und zur Verbesserung von

Lebensqualität und Wirtschaftskraft beitragen

und dabei die notwendigen Mobilitätsansprüche

von Bevölkerung, Gästen und Wirtschaft

berücksichtigen.“

Das Mobilitätskonzept liegt nun in drei Teilen, dem Teil 1 – Analyse und dem Teil 2 – Lösungen und Maßnahme und dem Teil 3 – Materialband vor. Auf die beiliegenden Sitzungsunterlagen wird verwiesen.

Ziel der heutigen Sitzung ist die Empfehlung an den Stadtrat, das Konzept in den drei Teilen anzunehmen und zu beschließen. In der darauffolgenden Zeit muss an der schrittweisen Umsetzung des Konzeptes gearbeitet werden.

Bei der Konzeptumsetzung ist allerdings stets die haushaltsrechtliche Lage der Stadt in Blick zu nehmen. Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Maßnahmen nicht um Pflichtaufgaben handelt und größere bauliche Maßnahmen den entsprechenden zeitlichen Vorlauf haben und zuerst finanziell abgesichert sein müssen.

Zum weiteren Vorgehen wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, dass sich nach den Beratungen im TA eine weitere Öffentlichkeitsphase anschließen soll. Dies könnte zum einen über eine Ausstellung der Ergebnisse im Rathaus, die individuell besucht werden kann und / oder über eine Online-Beteiligung (Veröffentlichung auf der Homepage mit der Möglichkeit Stellungnahmen abzugeben) erfolgen.

Alle Interessierten können sich dann zu dem Konzept nochmals äußern. Die Reaktionen würden von der Verwaltung gesammelt und unter fachlicher Begleitung des Planungsbüros dem TA/StR vorgelegt.

Im Anschluss daran sollte der Stadtrat das Konzept endgültig beschließen.

In der Sitzung des AK Verkehrs vom 26.02.2024 wurde die Frage aufgeworfen, ob zur Konzeptumsetzung weiterhin die Begleitung durch den AK-Verkehr erforderlich ist. Aus Sicht der Verwaltung und der Moderation (Dr. Stegen) sind mit dem vorliegenden Konzept alle Aufgaben aus dem Auftrag des AK Verkehrs abgearbeitet.

Eine Entscheidung über die weitere Beteiligung des AK-Verkehr hat der Technische Ausschuss zu treffen.

Zu b):

In der letzten Sitzung des AK Verkehr am 26.02.2024 befasste man sich intensiv mit dem Bereich der Maßnahmen und Lösungen.

Der AK Verkehr entwickelte im Zuge der Beratungen drei einstimmige Beschlussempfehlungen an den Technischen Ausschuss. Über diese Punkte ist im TA zu beraten und abzustimmen:

- Schulstraße und Elternbahnhof

- Sektorales Fahrverbot

- Innerörtliche Staatsstraßenverlegung mit dem staatl. Bauamt besprechen

Zu 1: Schulstraße:

Aus den Ergebnissen der Haushaltsbefragung lässt sich ableiten, dass der überwiegende Teil der Schulkinder umweltfreundlich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommt. Zu Fuß ist für die Grund- und Mittelschule (GMS) aus den Stadtteilen überwiegend eine gute Erreichbarkeit entlang von zentralen Wegachsen möglich, die an den Querungsstellen durch Lichtsignalanlagen, Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) und/oder Verkehrshelfer gesichert sind. Handlungsbedarf besteht

diesbezüglich vor allem für den Bereich Eggerfeld im Nordosten des Stadtgebietes, von wo eine sichere Querung der St2080 derzeit zum Teil nur mit größeren Umwegen möglich ist (siehe Maßnahmen 2.5 und 2.6 des Konzeptes).

Dagegen wird nur ein kleiner Teil der Schulkinder mit dem Auto gebracht, unter anderem weil keine oder nur ungenügende Alternativen zur Verfügung stehen, vermutlich oft aber auch aufgrund einer subjektiven Wahrnehmung von Sicherheitsdefiziten im Zuge des Schulweges. Der daraus resultierende Kfz-Verkehr führt daher regelmäßig zu unübersichtlichen Situationen im unmittelbaren Schulumfeld und damit letztlich zu einer zunehmend auch objektiven Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit.

Um diesen Kreislauf nachhaltig zu durchbrechen, ist die Vorlage eines Masterplans zur Reduzierung des Bring- und Holverkehrs im Schulumfeld erforderlich, der neben einer grundlegenden Bewusstseinsbildung die punktuelle Umsetzung von sozialen, gestalterischen bzw. verkehrsorganisatorischen und rechtlichen Maßnahmen erfordert. Besonders effizient sind dabei rechtliche Maßnahmen, wobei sich deren Geltung auch direkt aus dem jeweiligen Umfeld ableiten lassen sollte. In Italien, den Niederlanden oder Österreich zählt dazu die Einrichtung von Schulstraßen (Maßnahme 3.10.1), um so die

Zufahrt unmittelbar vor das Schultor effektiv zu unterbinden und damit eine Entflechtung von zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommenden Kindern und insbesondere kurz vor Schulbeginn sich verdichtenden Kfz-Fahrten zu bewirken. Im Detail beinhaltet das Maßnahmenpaket für die Umsetzung einer Schulstraße ein kurzzeitiges Fahrverbot für Kraftfahrzeuge, das Radfahren in Schrittgeschwindigkeit, das Gehen auf der Fahrbahn und eine mechanische Absperrung etwa durch ein Scherengitter (Absperrschranke).

In Deutschland ist die Umsetzung von Schulstraßen in der Straßenverkehrsordnung derzeit noch nicht vorgesehen. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, durch ein zeitlich auf Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende beschränktes Einfahrtsverbot Konfliktsituationen im Schulumfeld zu entschärfen und in den übrigen Zeiträumen die Straßen für den gesamten Verkehr offen zu halten.

Konkret wird für den Bereich der GMS empfohlen, an den aus Abbildung 9-20 des Integrierten Mobilitätskonzeptes ersichtlichen Punkten die Einfahrt in die Floßmannstraße, die Baldestraße, die Candid-Huber-Straße und die Bürgermeister Müller Straße in einem Zeitraum von jeweils 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende zu verbieten. Auszunehmen ist der Radverkehr, zudem ist das Befahren der Straßenabschnitte innerhalb dieses Bereiches ebenso wie das Ausfahren gestattet. Allenfalls kann auch für das Zufahren eine Ausnahmeregelung für Anrainer der genannten Straßenzüge erfolgen.

Abbildung 9-20: Schulstraße (Maßnahme 3.10.1)

Ergänzend zu den temporären Einfahrtsverboten soll für die nicht vermeidbaren Bring- und Holverkehre eine adäquate Lösung vorgesehen werden, ohne die Verkehrssicherheit im Umfeld der GMS zu beeinträchtigen oder das Verkehrssystem im Wohnquartier zu belasten. Empfohlen wird die Einrichtung eines sogenannten Elternbahnhofs (Maßnahme 3.10.2) am östlichen Ende der Baldestraße im Bereich der Wertstoffinsel (Abbildung 9-21).

Vorgesehen ist eine Kiss+Go-Zone, an der mehrere Kfz gleichzeitig anhalten und Kinder aussteigen oder abgeholt werden können. Die Zufahrt erfolgt von der Eberhardstraße in die Baldestraße und von dort – unmittelbar vor dem Beginn der Schulstraße – in Einbahnführung über den bestehenden Parkplatz zurück zur Eberhardstraße. Die Kinder können direkt auf den angrenzenden Gehweg aussteigen und die Schule von dort sicher erreichen. Erforderlichenfalls ist eine Ausweitung des Angebotes für Kiss+Go ohne maßgebliche Beschränkung der bestehenden Kfz-Stellplätze möglich.

Bei Umsetzung dieser Maßnahme bedarf es vor Erlass der verkehrsrechtlichen Anordnung jedenfalls der direkten Einbeziehung/Information (Anhörung gem. Art. 28 BayVwVfG) der betroffenen Bevölkerung, der Schule sowie der Polizei. Der Anordnung ist eine tragfähige Begründung gem. § 45 StVO beizugeben, die u. a. durch vertiefte Untersuchungen (Auswirkungen auf die umliegenden Straßen, Verkehrsverlagerungen, positive Effekte etc.) zu erstellen ist.

Zu 2: sektorales Fahrverbot:

Mit dieser Regelung soll ein Durchfahrtverbot auf dem innerörtlichen Straßennetz (vorwiegend Eberhardstraße/Schwabener Straße) für Nutzfahrzeuge mit einer Gesamtmasse von mehr als 7,5 t erreicht werden (vgl. Maßnahme 3.21, S. 104 ff Maßnahmenkonzept). Im Integrierten Mobilitätskonzept ist dargelegt, dass das übergeordnete Straßennetz im Zuge der B 15 und der A99 / A 94 sowie der B304 eine zumutbare und geeignete Alternative für den nicht auf die Stadt und die Gemeinden des Landkreises bezogenen Schwerverkehr darstellt und deswegen jegliche Verlagerung in andere schutzwürdige Gebiete – wie etwa das Stadtgebiet von Ebersberg – unterbunden werden kann.

Da die Stadt hier aus straßenrechtlichen Gründen keine Anordnungsbefugnis hat muss diese Maßnahme mit den zuständigen Behörden (Straßenbauamt Rosenheim, LRA Ebersberg) besprochen werden. Um an diese Behörden heranzutreten, benötigt die Verwaltung allerdings einen entsprechenden Beschluss als Ausdruck des städtischen Willensbildungsprozesses.

Im Zuge des Fahrverbots wurde in einer früheren Sitzung des AK Verkehr über die Erstellung eines Lärmaktionsplanes beraten und dem Stadtrat empfohlen. Dieser hat mit Beschluss vom 14.12.2021 den Beschluss angenommen.

Für den Lärmaktionsplan müssen Kosten von ca. 20.000,- € veranschlagt werden. Diese sind aufgrund der angespannten Haushaltssituation im Haushaltsplan 2024 nicht vorgesehen. Aufgrund der begrenzten Verwaltungskapazitäten wurde zunächst und vordringlich das Integrierte Mobilitätskonzept auf den Weg gebracht.

Aufbauend auf das IMK könnte nun, sofern die Mittel hierfür bereitgestellt werden können, der Lärmaktionsplan beauftragt werden.

Zu 3: Innerörtliche Staatsstraßenverlegung mit dem staatlichen Bauamt besprechen:

Dies beinhaltet die Idee, die St. 2080 innerörtlich zu verlegen und zwar in beide Fahrtrichtungen auf den Straßenzügen Bahnhofsplatz – Eichthalstraße – Heinrich-Vogl-Straße. Diese Lösung würde es ermöglichen, den Marienplatz vom Schwerverkehr freizuhalten und dadurch eine signifikante Verbesserung der Aufenthaltsqualität zu erreichen, da der verbleibende PKW-Verkehr auf dem Marienplatz deutlich unter dem für „Shared-Space“ bzw. für eine Begegnungszone erforderlichen Grenzwert von rund 10.000 kfz/24 Std. liegen würde (vgl. Maßnahme Nr. … S. …ff)

Es wird an dieser Stelle nochmals deutlich herausgestellt, dass mit der Maßnahme „Staatsstraßenverlagerung“ kein Neubau einer Umgehungsstraße angesprochen wird.

Im AK Verkehr wurde hierzu aufgrund eines Missverständnisses bei der Priorisierung keine einvernehmliche Empfehlung verfasst. Vielmehr handelt es sich bei diesem Vorschlag um die vornehmliche Empfehlung der Gutachter. Aufgrund dieser Situation ergeben sich zwei weitere Bearbeitungsvarianten:

a) wie dargelegt Gespräche mit dem StBA und Umbau LRA-Kreuzung, B-Plan etc.

b) vertiefende Untersuchungen von Trassenkorridoren, Geologie, Lärm-, Arten- und

Naturschutz etc.

c) a und b parallel

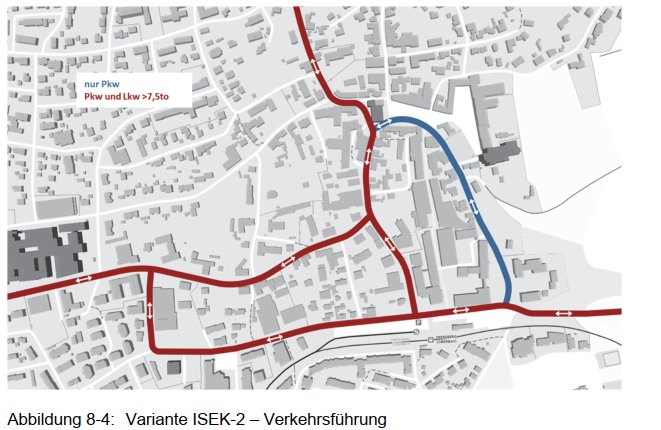

Mit dem Vorschlag der Gutachter wird im Integrierten Mobilitätskonzept damit eine Neuordnung bzw. eine andere Verkehrsführung innerhalb Ebersbergs empfohlen. Die beabsichtigte Verkehrsführung in der Innenstadt soll sich nach der sog. Variante ISEK-2 richten. Grundlage ist die bereits im Verkehrskonzept von 2010 ausgearbeitete und im ISEK vom 2011 als Ausbaustufe 2 zur mittel- bis langfristigen Umsetzung empfohlene Verkehrsführung entsprechend nachfolgender Abbildung:

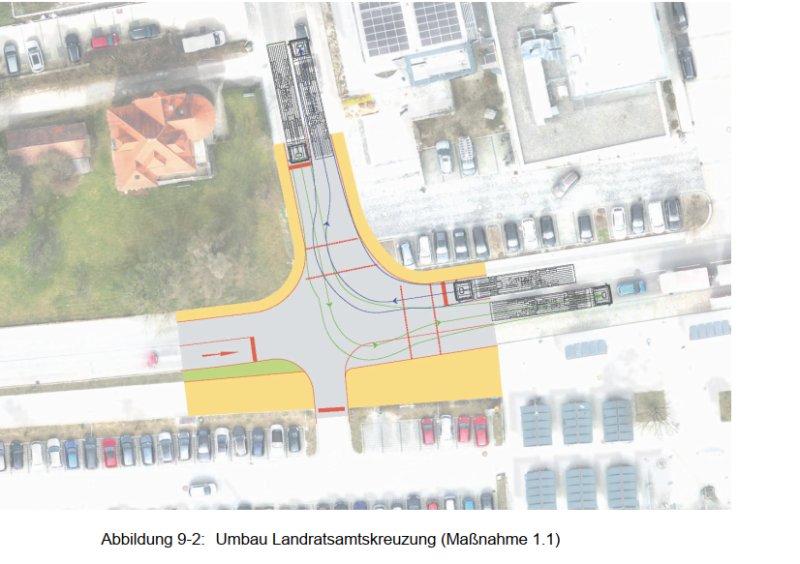

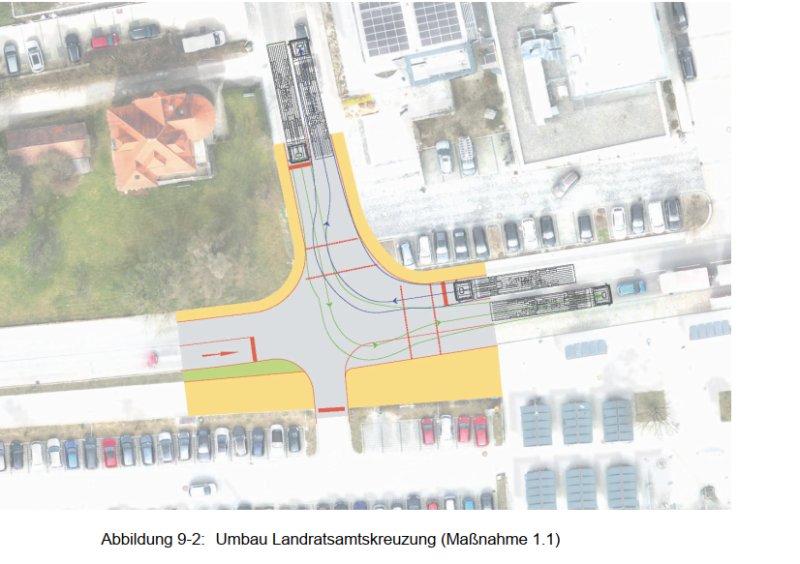

Diese Maßnahme erfordert allerdings zwingend den Umbau der Landratsamtskreuzung (Eichthal-/Dr.-Wintrich-Straße/Bahnhofsplatz). Empfohlen wird hier die Errichtung einer vollständigen, verkehrsabhängigen Lichtsignalanlage sowie die Vergrößerung des innenliegenden Radius (vgl. Maßnahme 1.1, S. 53 ff und nachfolgende Abbildung 9-2):

Weiterhin muss die bestehende Engstelle an der Heinrich-Vogl-Straße berücksichtigt werden (vgl. Maßnahme 1.4, S. 55 ff). Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass für den Bereich der Engstelle aufgrund des historisch gewachsenen Ortskerns und unter Berücksichtigung einer geringen Geschwindigkeit (≤ 40km/h) von eingeschränkten Bewegungsspielräumen und einem jedenfalls teilweisen Entfall von Sicherheitsräumen ausgegangen werden kann. Der erforderliche Raumbedarf kann daher mit 5,9 m beim Begegnungsfall LKW – LKW angesetzt werden. An der besagten Engstelle beträgt die Fahrbahnbreite inklusive Schutzstreifen derzeit knapp 6 m und erfüllt damit den unter Voraussetzung der örtlichen Gegebenheiten erforderlichen Raumbedarf bei reduzierter Geschwindigkeit.

In weiteren Schritten soll in diesem Bereich im Zuge der Bebauungsplanung im Bereich der Heinrich-Vogl-Str. 5 und 7 einerseits auf eine Verbreiterung der Fußgängerverkehrsanlagen (Gehwege) und andererseits auf eine geringfügige Aufweitung des Straßenquerschnitts hingewirkt werden. Dies ist ebenfalls bereits Bestandteil der Sanierungssatzung „Altstadt“; diese hat u. a. die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse zu Inhalt.

Die hat zur Folge, dass bei Neubebauungen in diesem Bereich zwingend ein Abrücken der Gebäude vom Fahrbahnrand erforderlich sein wird.

Die Maßnahme „Umfahrung“ wurde im Konzept ebenfalls behandelt (vgl. Ziff. 8.2.2 ff, S. 17 ff). Diese Lösung wurde in drei Untervarianten gegliedert – Umfahrung OST, Umfahrung MITTE (Tunnel) und Umfahrung WEST.

Bei der Umfahrungslösung würde ein Teil des KFZ-Verkehrs (Durchgangsverkehr) räumlich auf eine Umgehungsstraße verlagert. Ein wesentlicher Teil des Verkehrsaufkommens im Bereich der Stadt Ebersberg (Ziel- und Quellverkehr) verbleibt allerdings auf dem bestehenden Straßennetz. Die Analysedaten ergaben ein Gesamtverkehrsaufkommen von ca. 42.000 Kfz-Fahrten/24 Std in Ebersberg. Mit einer Umfahrung würde einen Anteil von ca. 18% (reiner Durchgangsverkehr, der kein Ziel oder keine Quelle in Ebersberg hat) des Verkehrsaufkommens verlagert werden können. Jeweils ca. 32 % des Verkehrsaufkommens betrifft den sog. Ziel- und Quellverkehr (insgesamt somit 66%), der durch eine Umgehungsstraße nicht verlagert werden würde und somit weiterhin im Stadtgebiet abgewickelt werden muss. Der Rest (16%) ist der Binnenverkehr.

Das Konzept kommt zum Ergebnis, dass eine Umfahrung OST vergleichbare Verlagerungseffekte wie die in der Vergangenheit betrachtete kurze Tunnelvariante zwischen Wasserburger Straße und Klostersee (Umfahrung MITTE) bringen würde.

Vertiefte Untersuchungen zu Trassenkorridoren, Geologie, Lärm-, Arten- und Naturschutz etc. sowie etwaige Verkehrszahlen waren nicht Gegenstand des Integrierten Mobilitätskonzeptes und müsste ggfs. in weiteren Planungsprozessen untersucht werden.

Weiteres Vorgehen / Konzeptumsetzung:

Zur Umsetzung des IMK ist eine intensive Abstimmung innerhalb der städtischen Gremien erforderlich.

Eine mögliche Variante wäre nach Ansicht der Verwaltung, dass sich der AK Verkehr ab Anfang 2025 zusammenfindet und eine Strategie für die Konzeptumsetzung entwickelt.

Der Teil 3 des IMK (Maßnahmen und Lösungen) schlägt schon eine gewisse Priorisierung von Maßnahmen (MUSS, SOLL, KANN) vor. Diese Empfehlungen des Gutachters könnten als Handlungsleitlinie für die Besprechungen im AK Verkehr dienen.

Angesichts der Vielzahl der Maßnahmen und der bekannt knappen finanziellen Mittel und der personellen Kapazitäten der Verwaltung kann nur eine Umsetzung in kleinen Schritten erfolgen. Haushaltsrechtlich sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich hier um freiwillige Leistungen handelt. Größere Maßnahmen erfordern ohnehin eine längere Planungsphase, insbesondere wenn das qualifizierte Straßennetz betroffen ist.

Ungünstig und zu vermeiden wäre aus Sicht der Verwaltung ein einzelnes Herausgreifen von Maßnahmen durch verschiedene gesellschaftliche Interessengruppen, so dass die Projekte möglicherweise in Konkurrenz zueinander treten.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Ja – Beschaffung der Verkehrszeichen für die Schulstraßen

(Kosten für weitere Untersuchungen, Verkehrszeichen etc.)

Erstellung eines Lärmaktionsplanes ca. 20.000,- €

Planungs- und Baukosten für den Umbau der LRA-Kreuzung (Grobkostenschätzung inkl. Planung ca. 150.000,- € - erst bei erfolgreichen Gesprächen mit dem LRA, Straßenbauamt usw.; bis dahin fallen Planerstunden bei BVR für die fachliche Begleitung an)

Vertiefte Untersuchungen zu Trassenkorridoren der versch. Umfahrungsvarianten

(aktuell keine Angaben möglich)

Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2024 nicht veranschlagt. Die Mittelbereitstellung muss, sofern ein positiver Beschluss gefasst wird, im Rahmen der Haushaltsberatungen 2025ff beraten werden.

Diskussionsverlauf

Der Verkehrsplaner Herr Steinlechner vom Büro für Raum- und Verkehrsplanung in Innsbruck hält einen Vortrag anhand der beiliegenden Präsentation und beantwortet Fragen.

Insgesamt wird das Mobilitätskonzept von den Stadträten gelobt, es gibt aber durchaus auch die Meinung, dass einige vorgeschlagene Maßnahmen nicht durchführbar sind und auch nicht auf Realisierung getestet worden sind. Zudem könnten bei der derzeitigen Haushaltslage einige Maßnahmen gar nicht umgesetzt werden, auch im Hinblick auf die Vorschläge die Staatsstraßen betreffend. Die Variante ISEK2 wird von einigen Stadträten sehr kritisch gesehen.

Es schließt sich noch eine kurze Debatte über das weitere Vorgehen mit dem AK Verkehr an.

Zu a)

Der Stadtrat hat Kenntnis vom Integrierten Mobilitätskonzept für die Stadt Ebersberg mit Stand vom März 2024 und nimmt dieses Konzept in seinen drei Teilen (Teil 1 – Analyse und dem Teil 2 – Lösungen und Maßnahme und dem Teil 3 – Materialband) an.

19 Ja : 3 Nein

Zu b)

Der Stadtrat hat Kenntnis von den Empfehlungen des Technischen Ausschusses aus der Sitzung vom 14.05.2024 und beschließt die Umsetzung der Maßnahmen wie folgt:

|

Maßnahme

|

Ja

|

Nein

|

|

Schulstraßen

|

22

|

0

|

|

Sektorales Fahrverbot

|

13

|

9

|

|

Staatsstraßenverlagerung besprechen

|

13

|

9

|

Dokumente

Download EBE_SR_20241105.pdf

zum Seitenanfang

3. Kindergarten St. Sebastian, Finanzierungszusage

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Finanzen, Wirtschaft und Digitales

|

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales

|

15.10.2024

|

nö

|

beschließend

|

9 |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

05.11.2024

|

ö

|

beschließend

|

3 |

|

Finanzen, Wirtschaft und Digitales

|

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales

|

25.03.2025

|

nö

|

beschließend

|

8 |

Sachverhalt

Die Diözese legte am 02.10.2024 eine fortgeschriebene Kostenberechnung des Projektierers Ernst & Young für die KiTa St. Sebastian zum Stand 24.09.2024 vor (sh. Anlage). Zahlenmäßig ergibt sich folgende Kostenentwicklung ausschließlich für die KiTa:

|

Berechnung vom

|

07.12.2022

|

15.02.2024

+24.09.2024

|

|

Neubau KiTa KG200-700 incl. 5% Zuschl.

|

14.465.918 €

|

15.387.000 €

|

|

10% Zuschl. Unvorherg.

|

1.446.592 €

|

1.539.000 €

|

|

Baukostensteigerung 24% (18 Mt.) auf KG 200-600

|

2.791.975 €

|

2.983.000 €

|

|

Schätzung tlw. Wiederholung LPH 3 & Tektur LPH 4

|

0

|

160.000 €

|

|

Schätzung Stellplätze oberirdisch

|

0

|

80.000 €

|

|

Gesamtkosten

|

18.674.185 €

|

20.149.000 €

|

|

Maximaler Anteil Stadt = 2/3 davon:

|

12.449.457 €

|

13.432.000 €

|

In den Berechnungen 2024 wurde zudem die Baukostensteigerung um ein weiteres Jahr fortgeschrieben sowie Kostenänderungen aufgrund des Wegfalls der ursprünglich unter der KiTa geplanten Tiefgarage berücksichtigt.

Weitere Details sind den beiliegenden Kostenberechnungen zu entnehmen.

Auf die Stadt kommen also Kosten in Höhe von höchstens 13.432.000 € zu. Wenn die Stadt die Option des Baus einer Tiefgarage neben der KiTa nach Baubeginn der KiTa haben will, hat Ernst & Young weitere Kosten für ggf. notwendige Unterfangungen, Fundamente usw. in Höhe von 500.000 € angesetzt, die vorstehend nicht enthalten sind.

Das Ordinariat hat mit der Förderstelle bei der Regierung von Oberbayern die Wirtschaftlichkeit und grundsätzliche Förderfähigkeit des Projekts geklärt. Nach der Berechnung von Ernst & Young ergibt sich unter Ansatz von derzeitigen Kosten von 15.041.267 € und der Flächen ein Kostenwert von 6.861 €/m², der unter dem Kostenrichtwert von 6.926 €/m² liegt. Die ROB hat deshalb gegenüber dem Ordinariat vorbehaltlich der näheren Prüfung eine Förderfähigkeit zugesagt. Analog des Förderantrags für die KiTa Oberndorf schätzt die Kämmerei die Förderung auf ca. 30% des städtischen Kostenanteils, also auf 4.030.000 €. Ein erneuter Förderantrag mit den aktuellen Zahlen wird durch die Verwaltung nach diesem Beschluss gestellt.

Haushalterisch bzw. hinsichtlich dazu erforderlicher Neuverschuldung ergeben sich folgende Beträge:

|

Beträge jeweils maximal

|

Haushalt 2024

|

Nun

|

Mehrung

|

|

Kostenanteil Stadt

|

12.450.000

|

13.432.000

|

+982.000

|

|

Erwarteter Zuschuss

|

3.735.000

|

4.030.000

|

+295.000

|

|

Verbleiben zu tragen

=anteilige Neuverschuldung

|

8.715.000

|

9.402.000

|

+687.000

|

|

Verteilt auf Jahre

|

2026-2028

|

2027-2029

|

|

Eine Überprüfung des Raumprogramms bzw. eine Umplanung würde eine Neuplanung und aufsichtsrechtliche Genehmigung erfordern und ist – da offensichtlich zur Anerkennung der Förderung nicht mehr notwendig – unterblieben.

Mit der Baumaßnahme kann erst begonnen werden, wenn die KiTa Ringstraße fertig gestellt ist. Wenn alles glatt läuft, dürfte diese im August/September 2026 bezugsfertig sein. Noch in 2026 könnte dann der Abbruch der KiTa St. Sebastian und in 2027/2028 der Neubau mit Fertigstellung voraussichtlich in 2029 erfolgen.

Herr Miller vom Ordinariat wird bei der Beratung anwesend sein und Fragen beantworten. Er benötigt bis Mitte November 2024 ein Votum der Stadt für die Umsetzung der Maßnahme mit einem auf die Stadt fallenden Kostenrahmen von bis zu 13.432.000 € brutto, damit die Diözese ihrerseits auch weiterhin Mittel für die Baumaßnahme bereitstellt. Eine finale Finanzierungsvereinbarung mit Details kann noch in den nächsten Monaten verhandelt werden.

Die Finanzierungszusage bzw. die darauffolgende Finanzierungsvereinbarung stellen ein kreditähnliches Rechtsgeschäft dar, das wie auch die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2025 durch das Landratsamt zu genehmigen ist. Eine Zusage kann deshalb nur unter Vorbehalt der Genehmigung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes als auch des Haushalts 2025 durch das Landratsamt Ebersberg erfolgen.

Diskussionsverlauf

Herr Miller vom Erzbischöflichen Ordinariat München erläutert den aktuellen Stand und erklärt das geplante Bauvorhaben anhand der beiliegenden Präsentation und beantwortet Fragen.

Beschluss

Der Stadtrat beschließt, der Diözese für den Neubau der Kita St. Sebastian eine Kostenübernahme von 2/3 der nachgewiesenen Baukosten, höchstens jedoch 13.432.000 € brutto vorbehaltlich

- einer Förderfähigkeit des Projekts durch die ROB

- der Genehmigung der Finanzierungsvereinbarung als kreditähnliches Rechtsgeschäft als auch der entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2025 durch das Landratsamt Ebersberg

zuzusagen.

Da der Bau einer Tiefgarage auf absehbare Zeit nicht verfolgt wird, ist auf weitere Kosten für Unterfangungen und Fundamente zu verzichten; dabei ist bekannt, dass damit eine Tiefgarage nur mit entsprechendem Abstand zur KiTa errichtet werden kann.

Näheres ist in einer Finanzierungsvereinbarung zu regeln und dann zu beschließen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 21, Dagegen: 0

Abstimmungsbemerkung

bei Abwesenheit von Stadtrat Ried

Dokumente

Download 241104mi_BV Ebersberg - Kita_Projektinformation an Stadt Ebersberg - Stadtratssitzung.pdf

zum Seitenanfang

4. Kindergarten Ringstraße

Vorstellung Überarbeitung Entwurf und Kostenberechnung

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

05.11.2024

|

ö

|

beschließend

|

4 |

|

Finanzen, Wirtschaft und Digitales

|

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales

|

26.11.2024

|

ö

|

vorberatend

|

7 |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

17.12.2024

|

ö

|

beschließend

|

10 |

Sachverhalt

In der Sitzung vom Technischen Ausschuss am 17.09.2024 wurde der Entwurf für die Kinderbetreuung an der Ringstraße vorgestellt. Ein Empfehlungsbeschluss zur weiteren Bearbeitung für den Stadtrat wurde mit 7:5 gefasst. Es wurde besprochen den Entwurf noch bezüglich der Kosten zu optimieren und eine Lösung ohne Wohnungen mit Satteldach zu prüfen. In der vorliegenden Überarbeitung sind die Punkte eingearbeitet.

Überprüft wurde eine Optimierung der Fluchtwegsituation, so dass im Westen der Laubengang reduziert werden konnte. Dies führt jedoch dazu, dass im Inneren des Gebäudes zwischen den Gruppenräumen Türen erforderlich werden, die im Betrieb nicht verstellt werden dürfen. Zusätzlich müssen die Anforderungen der Verglasungen erhöht werden (absturzsichere Verglasung incl. Rahmenqualität).

Einsparmöglichkeiten ergeben sich im Bereich Sonnenschutz im Westen und Osten:

Westen Entfall Sonnenschutz Sanitärräume, Osten Entfall komplett wegen auskragendem Laubengang.

Ebenso wurde bei den technischen Gewerken Einsparpotential erarbeitet.

HLS: Änderung Beheizung Einsparung bei Fernwärmeanschluss ca. 41.000.- Euro

Elektro: ca. 43.000.- Euro durch diverse Reduzierungen Qualität.

Im Bereich Außenanlagen kann, durch Wegfall einiger Spielgeräte und Sitzgelegenheiten eine Einsparung von ca. 46.000.- Euro erzielt werden.

Abzüglich aller Einsparungen, auch die im TA vorgestellt wurden, ergibt sich ein Gesamtkostenansatz incl. Wohnungen von 9,35 Mio Euro.

Zu den Wohnungen wurden Vergleichsobjekte betrachtet mit dem Ergebnis, dass die Kosten pro M2 im Rahmen, bzw. sogar etwas günstiger sind. Ebenso wurde noch genauer ermittelt, welche Gesamtkosten ohne Wohnungen anfallen würden. Hier ergibt sich ein Kostenansatz von 9,33 Mio Euro (Kosten ohne Einsparungen), bzw 8,65 Mio Euro (Kosten incl. Aller Einsparungen). Mehrkosten für die Wohnungen (6 Stück) 700.000.-Euro.

Zum besseren Vergleich der Gesamtkosten zur Gruppenanzahl wurden 3 Objekte betrachtet. Es wurden jeweils die Gesamtkosten (brutto) KG 200-700 verwendet:

Gruppenkosten Ringstraße bei einer Bausumme von 9.325.000 € 8 Gruppen ergibt 1.165.625€ pro Gruppe Kostengruppe 200-700 Holzmodulbau

Gruppenkosten Kinderhaus Grafing ca. Bausumme 7.500.000 € 6 Gruppen ergibt 1.250.000€ pro Gruppe Hybridbau

Gruppenkosten KiGa Wörth Bausumme ca. 11.200.000 € 6 Gruppen ergibt 1.866.666 € pro Gruppe Holzbau

Seitens der Verwaltung wird empfohlen das Gebäude incl. Wohnungen weiter zu verfolgen, da das Angebot für Mitarbeiterwohnungen ein Vorteil bietet die Trägerauswahl für den Betrieb zu erhöhen. Einsparmöglichkeiten sollten einzeln abgestimmt werden.

Haushalterische Würdigung der Kämmerei:

Betrachtet wurden drei Kostenvarianten:

|

Bau von

|

KoBe

|

Baukosten

|

Förderprogn.

|

verbleiben

|

|

1. KiTa und Wohnungen

ohne Einsparungen

|

17.09.2024

|

13.500.000

|

3.345.000

|

10.155.000

|

|

2. KiTa und Wohnungen

mit Einsparungen

|

25.10.2024

|

12.685.000

|

3.345.000

|

9.340.000

|

|

3. Nur KiTa

mit Einsparungen

|

25.10.2024

|

10.996.000

|

2.350.000

|

8.646.000

|

Variante 2 und 3 sind mit allen durch den Architekten dargestellten Einsparpotentialen dargestellt. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Ersparnis von Möbel (219.000 €) die Weiterverwendung des Mobiliars von St. Sebastian voraussetzt.

Obwohl bei Var. 3 die Wohnungen mit einem Kostenanteil in Var. 2 von 1,825 Mio. € (ohne Förderung) wegfallen, ergibt sich gegenüber der Var. 2 lediglich eine verbleibende Kostenminderung von 694.000 €. Dies ist darin begründet, dass Fundamente und Haustechnische Anlagen etc. in Variante 2 auch den Wohnungen zugerechnet wurden und nun in Var. 3 gänzlich der KiTa zuzurechnen sind. Zudem entfallen die auch darauf gründenden Förderungen nach KommWFP.

Es wurden für alle drei Varianten Finanzierungsmöglichkeiten nach den derzeitigen Konditionen (Förderkredit als auch Kommunalkredit) und die daraus eintretende Haushaltsbelastung durchgerechnet. Bei Variante 2 stellt sich in den nächsten Jahren nur bezogen auf den Schuldendienst für die Wohnungen und den Mieten ein jährliches Defizit von 1.000 bis 4.000 € dar. Wenn auch zusätzlich, so ist dies im Vergleich zu anderen Kosten im Haushalt eine kleine Größe. Unterhalt und weitere Risiken (Förderausfall, Kostenmehrung, Leerstand…) sind dabei jedoch nicht berücksichtig.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung nach der Kapitalwertmethode (sh. Anlage) ergibt unter Berücksichtigung von Unterhaltskosten (jährlich 0,7% der Baukosten):

- Bis 2032 ein jährliches Defizit von 10.000 bis 20.000 €.

- Break-Even-Point: Ab 2042 ist mit mehr Einnahmen als Ausgaben zu rechnen

- Insgesamt nach 30 Jahren aus dem laufenden Betrieb ein Minus von 22.500 € und nach Restwert des Gebäudes ein Plus von 853.000 €

Nach den Prognosen wird nach einer Interimsnutzung für St. Sebastian eine weitere KiTa benötigt. Bau und Betrieb von Kitas sind Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Es ist deshalb sinnvoll, die Interimslösung gleich in Form einer neuen KiTa zu errichten.

Aufgrund der äußerst schwierigen Haushaltslage mit einer an die Grenze kommenden Verschuldung ist es geboten, die Aufgaben nur im zwingend erforderlichen Maß zu erfüllen und darüber hinaus nur bei entsprechender Wirtschaftlichkeit Aufgaben zu leisten. Für den Bereich der Kita bedeutet dies eine einfache und kostengünstige Ausführung; alle Einsparpotentiale sollten ausgenutzt werden. Die Wohnungen sollten nur umgesetzt werden, wenn diese keine Belastung für die Haushalte in den nächsten 10 Jahren darstellen. Auf den ersten Blick scheint der Schuldendienst durch die Mieteinnahmen nahezu gedeckt zu werden. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Einbeziehung der Unterhaltskosten weist jedoch bis 2041 und die Summe des Kapitalwerts auf 30 Jahre ein Defizit aus. Die Kämmerei empfiehlt deshalb, vom Bau der Wohnungen abzusehen.

Frau Lohmann und Herr Rieger vom gleichnamigen Architekturbüro stellen die ausgearbeiteten Sparvorschläge anhand der beiliegenden Präsentation vor und beantworten Fragen.

Im Kreise des Stadtrates entbrennt eine Diskussion, die sich im Wesentlichen mit der Finanzierbarkeit des Projektes befasst. Es gibt viel Zuspruch zu dem vorgestellten Baukörper, von einigen Sparmaßnahmen gerade im Bereich des Sonnenschutzes wird sogar von Sparvorschlägen abgeraten. Ebenso wird der Wohnungsbau als dringend erforderlich angesehen, erst recht vor dem Hintergrund, dass das Projekt ohne die Wohnungen nicht wesentlich günstiger wird.

Dem wird entgegengehalten, dass das Projekt schlichtweg nicht finanzierbar sei, da der jährliche Schuldendienst erheblich steigen würde und der finanzielle Spielraum der Stadt dann weg wäre bis hin zu der Genehmigungsverweigerung durch das Landratsamt. Es sollte nicht ein langfristig nutzbarer massiver Bau entstehen sondern auf die günstigere Pavillonvariante zurückgegriffen werden.

Die Finanzsituation wird nicht von allen Stadträten als so dramatisch eingeschätzt und es wird vorgetragen, dass ein Kinderbetreuungsbetrieb in Pavillons für die Kinder und das Personal unschön sei. Vielleicht würde sogar deshalb kein Träger als Betreiber des Kindergartens gefunden werden.

Letztlich besteht Einvernehmen, dass die Finanzierbarkeit dieses Projektes angesichts aller anderen Kosten und der zukünftigen Einnahmeentwicklung bis zur nächsten Sitzung dargestellt werden soll. Die Stadt verlangt bei Grundstücksverkäufen in Bauland-Vergabeverfahren auch Finanzierungssicherungen.

Stadträtin Platzer beantragt gemäß der Geschäftsordnung ein Ende der Beratung.

20 Ja : 2 Nein

zum Seitenanfang

5. Tiefgarage bei KiTa St. Sebastian

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Finanzen, Wirtschaft und Digitales

|

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales

|

15.10.2024

|

nö

|

beschließend

|

10 |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

05.11.2024

|

ö

|

beschließend

|

5 |

Sachverhalt

Im Kontext mit dem Abbruch und Neubau der KiTa St. Sebastian steht die Entscheidung an, ob das Projekt Tiefgarage weiterverfolgt wird. Ein Bau der Tiefgarage macht aus Sicht der Verwaltung nur vor bzw. mit der Baumaßnahme KiTa Sinn, da ansonsten während der Bauphase der neu hergestellte Garten der KiTa wieder zerstört und der Nutzung für die Kinder (aufsichtsrechtliche Genehmigung!) entzogen wird und auch Mehrkosten von 500.000 € beim Kindergartenbau anfallen.

Zum Projekt Tiefgarage an der KiTa St. Sebastian hat die Kämmerei folgende konservative Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Annahme von ca. 55 Stellplätzen und weiteren geschätzten Faktoren angestellt:

|

|

Kosten/Erlöse

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Baukosten je Stellplatz

|

40.000

|

45.000

|

50.000

|

55.000

|

60.000

|

|

|

Kosten TG brutto

|

2.200.000

|

2.475.000

|

2.750.000

|

3.025.000

|

3.300.000

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c) Finanzierungskosten

|

|

|

|

|

|

|

|

Kosten TG

|

2.200.000

|

2.475.000

|

2.750.000

|

3.025.000

|

3.300.000

|

|

|

./. Vorsteuer

|

351.261

|

395.168

|

439.076

|

482.983

|

526.891

|

|

|

./. Rückl. Stellplatzablöse

|

120.000

|

120.000

|

120.000

|

120.000

|

120.000

|

|

|

./. mögl. Zuw. StBF je Stpl

|

786.500

|

786.500

|

786.500

|

786.500

|

786.500

|

|

|

Verbleiben abgeru. 1.000

|

942.000

|

1.173.000

|

1.404.000

|

1.635.000

|

1.866.000

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

d) Folgekosten pro Jahr:

|

|

|

|

|

|

|

|

Strom f. Licht etc.

|

3.000

|

3.000

|

3.000

|

3.000

|

3.000

|

|

|

Wartung CO etc.

|

1.500

|

1.500

|

1.500

|

1.500

|

1.500

|

|

|

Reinigung (2 x jährlich?)

|

5.000

|

5.000

|

5.000

|

5.000

|

5.000

|

|

|

UST-Abr., Steuerberatung

|

3.000

|

3.000

|

3.000

|

3.000

|

3.000

|

|

|

Personalkosten

|

7.500

|

7.500

|

7.500

|

7.500

|

7.500

|

|

|

Gesamt:

|

20.000

|

20.000

|

20.000

|

20.000

|

20.000

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

e) Ausgaben p.a.:

|

|

|

|

|

|

|

|

jährl. Schuldendienst

(Tilgung und Zins, Annuitätendarl. bei 20 Jahre Laufzeit, 3,5% Zins, 4 Raten/Jahr

|

65.690

|

81.799

|

97.908

|

114.017

|

130.125

|

|

|

Folgekosten netto d)

|

20.000

|

20.000

|

20.000

|

20.000

|

20.000

|

|

|

Summe = jährl. Haushaltsbelastg:

|

85.690

|

101.799

|

117.908

|

134.017

|

150.125

|

|

Erforderliche Einnahmen je Stellplatz, um den jährlichen Haushalt nicht zu belasten:

|

jährlich netto

|

1.558

|

1.851

|

2.144

|

2.437

|

2.730

|

|

monatlich netto

|

130

|

154

|

179

|

203

|

227

|

|

Je Stunde

bei Ø 3,19 Std. je Stpl./Tag (Std.)

|

1,36

|

1,61

|

1,87

|

2,12

|

2,38

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f) Einnahmen p.a. (netto)

|

|

|

|

|

|

|

Bei Parkgebühr 1,20 € brt.

|

|

|

|

|

|

|

Parkgebühren je Jahr brutto

|

76.770

|

76.770

|

76.770

|

76.770

|

76.770

|

|

Parkgebühren je Jahr netto

|

64.513

|

64.513

|

64.513

|

64.513

|

64.513

|

|

|

|

|

|

|

|

|

g) Ergebnis haushalt. (A-E)

(- = Defizit, +=Überschuss)

|

-21.177

|

-37.286

|

-53.395

|

-69.504

|

-85.613

|

Schätzung der durchschnittlichen täglichen Nutzungszeit je Stellplatz:

|

|

Stunden

|

Tage/Jahr

|

Summe

|

|

Werktags (Mo-Fr.)

|

4

|

248

|

992

|

|

Samstags

|

2

|

52

|

104

|

|

Sonntags

|

1

|

52

|

52

|

|

Feiertags

|

1

|

12

|

12

|

|

Summe / Ø je Tag

|

3,19

|

364

|

1.160

|

Vorstehend sind jedoch keine außerordentlichen Unterhaltsmaßnahmen (Reparaturen, Sanierung) enthalten! Im Übrigen lag die Kostenschätzung der Diözese für die ursprüngliche Tiefgarage unter der KiTa bei mindestens 80.000 € je Stellplatz.

Haushalterische Würdigung: Aufgrund der enorm ansteigenden Verschuldung und dem daraus erwachsenden Schuldendienst dürfen freiwillige Ausgaben nur geleistet werden, wenn die dadurch ausgelöste Ausgabenlast durch Einnahmen vollständig gedeckt wird (sh. Haushaltskonsolidierungskonzept Nr. 1, Absatz 3). Ansonsten wird auch die Erfüllung von Pflichtaufgaben gefährdet.

Wie vorstehend ersichtlich würde die Tiefgarage immer eine jährliche Belastung für den Haushalt darstellen; zudem kommen finanzielle Risiken durch außerordentliche Reparaturen oder Sanierungen.

Da das Projekt Tiefgarage an der KiTa St. Sebastian bereits jetzt nicht wirtschaftlich darstellbar bzw. haushalterisch tragbar ist, empfahl in seiner Sitzung vom 15.10.2024 der Ausschuss FWD dem Stadtrat, das Projekt nicht weiter zu verfolgen aber auf die Warteliste zu setzen.

Diskussionsverlauf

Stadtrat Zwingler fragt in diesem Zusammenhang, ob in der Ulrichstraße senkrecht parken möglich wäre.

Beschluss

Das Vorhaben eines Baus einer Tiefgarage an der KiTa Sebastian wird nicht mehr weiter verfolgt und ist aus dem Investitionsprogramm bzw. Finanzplanung zu nehmen. Es soll auf die Warteliste gesetzt werden, um es bei einer unvorhersehbaren wesentlichen Besserung der Haushaltslage wieder aufgreifen zu können.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 20, Dagegen: 0

Abstimmungsbemerkung

in Abwesenheit von Stadträtin Rauscher und Stadtrat Münch

zum Seitenanfang

6. 15. Flächennutzungsplanänderung, Änderung einer Kiesabbaufläche in ein Sondergebiet (SO) Asphaltmischanlage, FlNr. 3294, 3295, 3284 TFl., 3285 TFl., 3283 TFl., jeweils Gemarkung Oberndorf (Teilgebiet A);

Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB;

Empfehlung für den Feststellungsbeschluss

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

05.11.2024

|

ö

|

beschließend

|

6 |

Sachverhalt

Der Stadtrat der Stadt Ebersberg hat in seiner Sitzung vom 28.01.2021 den Aufstellungsbeschluss für die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teil 15a - Sondergebiet Asphalt und Kies; Änderung einer bestehenden Kiesabbaufläche in ein Sondergebiet (SO) Asphaltmischanlage, FlNr. 3294, 3295, 3284 TFl., 3285 TFl., 3283 TFl., jeweils Gemarkung Oberndorf, gefasst.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 26.05.2021 gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. Das Bauleitplanverfahren wird im Regelverfahren durchgeführt.

Der Entwurf der 15. Flächennutzungsplanänderung, Teilgebiet 15a – Sondergebiet Asphalt und Kies; Änderung einer bestehenden Kiesabbaufläche in ein Sondergebiet (SO) Asphaltmischanlage, FlNr. 3294, 3295, 3284 TFl., 3285 TFl., 3283 TFl., jeweils Gemarkung Oberndorf mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 14.11.2023, der Umweltverträglichkeitsstudie in der Fassung vom September 2022 und die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen ist in der Zeit wurde vom 03.04.2024 bis einschließlich 06.05.2024 unter folgender Internetadresse veröffentlicht:

B. Behandlung der Stellungnahmen:

1. Keine Rückmeldungen haben abgegeben:

1.1 Landratsamt Ebersberg, Wasserrecht

1.2 Staatliches Bauamt Rosenheim

1.3 Landratsamt Ebersberg, Straßenverkehrsrecht

1.4 Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

1.5 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ebersberg

1.6 Bayerischer Bauernverband München

1.7 Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern

1.8 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

1.9 Landratsamt Ebersberg, Brandschutzdienststelle

1.10 Polizeiinspektion Ebersberg

1.11 Handwerkskammer für München und Oberbayern

1.12 Deutsche Telekom

1.13 Vodafone GmbH

1.14 Stadt Grafing b. München

1.15 Gemeinde Forstinning

1.16 Gemeinde Hohenlinden

1.17 Gemeinde Anzing

1.18 Gemeinde Frauenneuharting

1.19 BUND Naturschutz, Kreisgruppe Ebersberg

1.20 Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Ebersberg

1.21 Landesjagdverband Bayern e.V.

2. Keine Anregungen/Bedenken haben vorgetragen:

2.1 Stadt Ebersberg, Abfall/Umwelt, Schreiben vom 16.05.2024

2.2 Gemeinde Steinhöring, Schreiben vom 19.04.2024

2.3 IHK für München und Oberbayern, Schreiben vom 08.05.2024

2.4 Kreishandwerkerschaft Ebersberg, Schreiben vom 22.04.2024

2.5 Landratsamt Ebersberg Gesundheitsamt, Schr. vom 15.05.2024

2.6 Landratsamt Ebersberg, Bauleitplanung, Schreiben vom 06.05.2024

2.7 Markt Kirchseeon, Schreiben vom 30.04.2024

2.8 Regionaler Planungsverband München, Schr. vom 16.05.2024

2.9 Vodafone GmbH, Schreiben vom 14.05.2024

2.10 Landratsamt Ebersberg, untere Immissionsschutzbehörde, Schr. vom 07.05.2024

3. Folgende Anregungen wurden vorgetragen:

3.1 Stadt Ebersberg, Tiefbauamt, Schreiben vom 24.04.2024

3.2 Landratsamt Ebersberg, Bodenschutz und Altlasten, Schreiben vom 14.05.2024

3.3 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding, Schr. v. 29.05.2024

3.4 Landratsamt Ebersberg, untere Naturschutzbehörde, Schr. v. 29.05.2024

3.5 Öffentlichkeit 1, Schreiben vom 22.03.2024

3.6 Öffentlichkeit 2, Schreiben vom 29.04.2024

C. Abwägung der Stellungnahmen:

3.1 Stadt Ebersberg, Tiefbauamt, Schreiben vom 24.04.2024

Kanalisation

Siehe beiliegende Stellungnahme vom 16.06.2021

In dem betroffenen Gebiet betreibt die Stadt Ebersberg keine öffentliche Abwasseranlage.

Wasserversorgung

Siehe beiliegende Stellungnahme vom 16.06.2021

Das beschriebene Areal Teil 15 a – Sondergebiet ist an die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Ebersberg angeschlossen.

Die Gebäude auf der Fl. Nr. 3294 (Fa. Swietelsky) sind an einer von der Hauptwasserleitung DN 100 PVC in der Staatsstraße St 2086 abgehenden Hausanschlussleitung DA 63 PE für die Fl. Nr. 1193 (Landkreis Ebersberg) mit einer überlangen Hausanschlussleitung DA 32 PE über die Gemeindestraße An der Schafweide erschlossen. Diese Anschlussleitung dient aufgrund der geringen Dimension vermutlich ausschließlich der Trinkwasserversorgung und nicht dem Betrieb der Asphaltanlage. Eventuell betreibt die Fa. Swietelsky eine eigene Wasserversorgung auf dem Betriebsgelände.

Der letzte Oberflurhydrant (OH) sitzt am Ende der Hauptwasserleitung in der ST 2086 auf Höhe der Zufahrt zur Straße An der Schafweide. Von den Betriebsgebäuden der Fa. Swietelsky bis zum OH sind es ca. 200 m. Die anderen Gebäudeteile liegen weit verstreut auf dem Firmengelände. Aus Sicht der Tiefbauabteilung ist zu prüfen ob der Löschwasserbedarf für das Betriebsgelände durch das öffentliche Netz ausreichend ist oder wie vorher beschrieben, eine eigene Wasserversorgung auf dem Gelände den Bedarf decken kann.

Sollten sich Änderungen in Bezug auf den Anschluss ergeben, ist entsprechend der städtischen Wassersatzung (WAS) ein Bewässerungs-plan entsprechend den Vorgaben in der WAS, in 3-facher Ausfertigung der Stadt zur Genehmigung vorzulegen.

Die Bauausführung darf nur mit der genehmigten BWP und in enger Abstimmung mit der Wasserabteilung erfolgen.

Straßenbau

Siehe beiliegende Stellungnahme vom 16.06.2021

Die verkehrliche Anbindung der Flächen von Teil 15 a erfolgt weiterhin über die Straße An der Schafweide.

Anfallendes Regenwasser aus den eventuell notwendigen Erschließungsstraßen ist auf dem jeweiligen Grundstück zu versickern.

Die Kosten sowohl für die Planung als auch für den Bau einer notwendigen Erschließung trägt der Bauwerber.

Darüber hinaus ist ein Erschließungsvertrag mit der Stadt ist abzuschließen.

Behandlungsvorschlag:

Seitens der Tiefbauverwaltung wird auf die Stellungnahmen vom 16.06.2021 verwiesen.

Diese wurden bereits auf der Sitzung vom 24.05.2022 abgewogen. Hierzu haben sich keine neuen Erkenntnisse ergeben, so dass eine Anpassung der Planung nicht erforderlich ist.

Die Löschwasserversorgung ist durch einen Wasserlagertank (Fassungsvermögen 100.000l) auf dem Gelände gewährleistet, zusätzlich befindet sich an der ST 2080 ein Hydrant. Der Löschwassertank wird durch einen betriebseigenen Tiefbrunnen gespeist. Die Löschwasserversorgung ist Bestandteil der Auflagen der BImSch-Genehmigung der Asphaltmischanlage der Fa. Swietelsky Baugesellschaft mbH (siehe BImSch-Genehmigung vom 27.05.2004, AZ 44/824-/ Ebersberg/S Bd. III).

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es ist keine Ergänzung der Planung erforderlich.

3.2 Landratsamt Ebersberg, Bodenschutz und Altlasten, Schreiben vom 14.05.2024

Zu oben genannten Verfahren wird aus bodenschutzfachlicher Sicht wie folgt Stellung ge-

nommen:

Die Fl-Nrn. 3283, 3284, 3285, 3294, 3295 und 3295/3 der Gemarkung Oberndorf und die Fl-

Nrn. 1122, 1120, 1119, 1118 und 1117 der Gemarkung Ebersberg sind derzeit nicht im Alt-

lastenkataster für den Landkreis Ebersberg eingetragen.

Behandlungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

3.3 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding, Schr. vom 29.05.2024

für die Beteiligung an o.g. Planungsvorhaben bedanken wir uns. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding gibt eine gemeinsame Stellungnahme der Bereiche Landwirtschaft und Forsten ab.

Der Bereich der bestehenden Asphaltmischanlage an der Schafweide ist derzeit im Flächennutzungsplan als Fläche für Kiesabbau dargestellt. Die Genehmigung für die Asphaltmischanlage war bisher als mitgezogene Nutzung des privilegierten Kiesabbaus ausgestellt. Nach Beendigung des örtlichen Kiesabbaus sollte der Standort insgesamt rekultiviert werden. Nun soll ein dauerhafter, vom Kiesabbau unabhängiger Betrieb der Anlage erfolgen.

1. Landwirtschaftliche Stellungnahme (Theresa Scherm):

Eine Verunkrautung der überplanten Fläche während der einzelnen Bauphasen ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass während der Bauphase kein Unkrautdruck (z. B. Ampfer, Disteln, Neophyten) von der Abbaufläche und den umgebenden Mieten auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ausgeht. Deshalb sind die

Flächen v. a. im Randbereich entsprechend zu mähen oder zu mulchen, möglichst vor Samenreife und Samenflug. Durch die regelmäßige Pflege der Ausgleichsflächen soll das Aussamen eventueller Schadpflanzen und die damit verbundene negative Beeinträchtigung der mit Kulturpflanzen bestellten Flächen in der Nachbarschaft vermieden werden.

Der Oberboden und der Unterboden sind soweit vorhanden, getrennt abzutragen und zu lagern. Zur Vermeidung von Reduktionsschäden ist der Oberboden bei längerer Zwischenlagerung mit tiefwurzelnden Futterpflanzenmischungen (z.B. Klee- und Luzernegras) zu begrünen. Der Oberboden und ggf. auch der Unterboden dürfen nicht für andere Zwecke abgefahren

werden.

Landwirtschaftliche Wege, die als Zu- und Abfahrtswege benutzt werden, sind für die notwendige LKW-Benutzung entsprechend auszubauen und zu unterhalten.

Die Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlichen Flächen darf durch die geplante Maßnahme nicht beeinträchtigt werden. Entsprechende Abstände sind daher einzuhalten.

Darüber hinaus ist die Zufahrt zu den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen weiterhin zu gewährleisten.

2. Forstfachlich-waldrechtliche Stellungnahme (Astrid Fischer, Dr. Martin

Bachmann):

Beim verfahrensgegenständlichen Bereich nordwestlich der bestehenden Mischanlage handelt es sich eindeutig um Wald im Sinne Art. 2 (1) BayWaldG, da dort die dafür einschlägige Gesamtflächengröße und -ausformung sowie Art der vorhandenen Vegetation gegeben sind.

Von ca. 0,8 ha Wald sollen ca. 0,65 ha dauerhaft gerodet (siehe a) werden, um einem Büro- und Werkstattgebäude zu weichen (Flächenbegang mit der Fa. Swietelsky). Während dort ca. 0,15 ha Wald als Restfläche („Eingrünung“ Wald) verbleiben sollen, gilt es insbesondere zu berücksichtigen, dass bedingt durch die „Umwidmung“ in ein Sondergebiet das überwiegende

Areal nicht mehr der ursprünglich beschiedenen Wiederbestockung mit standortgerechtem Mischwald zugeführt werden kann (siehe b).

a) Rodung

Die Beseitigung von Wald zugunsten einer anderen Bodennutzungsart (Rodung) bedarf nach Art. 9 (2) BayWaldG der Erlaubnis.

Die besondere Bedeutung des Waldes im Allgemeinen sowie dessen lokale Bedeutung im Konkreten wurden bereits in früheren Stellungnahmen (z. B. AELF-EE-F2-4611-37-5-6 von 28.07.2021) und Gesprächsforen detailliert herausgestellt und von der Stadt Ebersberg mitgetragen.

Eine Rodungserlaubnis soll versagt werden, wenn die Rodung Plänen im Sinn des Art. 6 widersprechen oder deren Ziele gefährden würde (Art. 9 (5) Nr. 1) bzw. wenn die Erhaltung des Waldes aus anderen Gründen im öffentlichen Interesse liegt (Art. 9 (5) Nr. 2). Der betroffene Wald erfüllt für das öffentliche Interesse die besondere Waldfunktion „regionaler Klimaschutz-

wald“.

Unter Berücksichtigung obiger Ausführungen sowie der Planungsunterlagen ergibt sich eine waldrechtliche Flächenausgleichsverpflichtung.

Nach Art 9 (8) BayWaldG ersetzt die gültige Baugenehmigung die Rodungserlaubnis. Das Benehmen dazu kann in Aussicht gestellt werden, soweit eine Ersatzaufforstung der dauerhaft beanspruchten Fläche von 6.500 m² im selben Naturraum erfolgt.

b) Nicht-Wiederbestockung des Areals mit standortgerechtem Mischwald

Die Ausführungen, dass „die im Rahmen der Anlagengenehmigung geleisteten forstrechtlichen Ausgleichsflächen in einem Umfang von etwa 4,876 ha bestehen bleiben und durch neue Ausgleichsmaßnahmen ergänzt werden“ (Begründung und Umweltbericht, S. 52) spiegeln die vorausgehenden Abstimmungsergebnisse wider (siehe c und d). Dabei wurde auch verein-

bart, dass ein Überschuss aus externen, früher verfahrensgegenständlichen Ausgleichsflächen in die nachfolgend skizzierte, von uns geringfügig angepasste Flächenbilanzierung eingeht.

c) Flächenbilanzierung (i. W. zu Begründung und Umweltbericht, S. 64)

Merkmal Fläche [ha] Bemerkung

aktuelle Rodung 0,6500 siehe a), nicht 0,6020 ha

Baugrundstück 4,8270 nicht 4,820 ha

Gesamtbedarf 5,4770 nicht 5,422 ha

Überschuss 1,3350 aus externen Ausgleichsflächen

Ersatzaufforstung 4,1420 nicht 4,087 ha (plus 550 m2)

Hinweis: Tab. 17 „Übersichtstabelle Eingriffsbilanzierung / Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarf“ (Begründung und Umweltbericht, S. 62) scheint einen kleinen Rechenfehler zu enthalten, Aus unserer Sicht ergibt sich statt einer Gesamtausgleichsfläche von 4,4610 ha ein Bedarf von 4,4541 ha.

d) Ersatzaufforstungen

Umfang und Art der Ersatzaufforstung sind grundsätzlich akzeptabel. Nachdem gegenwärtig geplant ist, den waldrechtlichen Ausgleich auf Flächen des naturschutzrechtlichen Ausgleichs zu inkludieren, letzterer flächenmäßig überwiegt und beide auf die Begründung von Wald im Sinne Art. 2 (1) BayWaldG abzielen, erscheint uns die geringfügige Diskrepanz bei der Flächenbilanzierung (siehe c) unerheblich.

Bzgl. der praktischen Umsetzung gibt es zwei Einwände:

• Auf S. 71 und S. 78, Begründung und Umweltbericht werden im Zuge der Maßnahmenbeschreibung die für die Ersatzaufforstung zu verwendenden Baumarten aufgelistet. Überwiegende soll Rotbuche eingesetzt werden. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Schattbaumart Buche, ebenso wie die angeführte Weißtanne, extrem spätfrostgefährdet ist und

ohne den Schutz eines Altbestandes, wie hier auf der Freifläche gegeben, zu hohen Ausfällen und Entwicklung minderer Qualitäten neigt. Ein Zurückgreifen auf für Erstaufforstungen besser geeignete Baumarten (z.B. Stieleiche, Bergahorn) wird dringend empfohlen, um ein rasches und

hochwertiges Aufwachsen der Kultur sicherzustellen.

• An obiger Stelle wird bzgl. der zu verwendenden Pflanzverbände auch eine sog. „Reihenaufforstung im Normalverband (ca. 2 m x 1 m) innerhalb der Gruppe“ empfohlen. Da dieses Vorgehen nicht der guten fachlichen Praxis der Waldbewirtschaftung entspricht und unterschiedliche Baumarten entsprechend angepasste Pflanzverbände erfordern, bitten

wir darum, die zielführenden Verbände der weithin gängigen Publikation „Kulturbegründung und Jungwuchspflege - Wegweiser für bayerische Waldbesitzer“ des Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu entnehmen.

Auch wenn gegenwärtig ein Ende des Betriebes des SO „Asphaltmischanlage“ nicht absehbar erscheint, wird angeregt, die Anlagen dann zurückzubauen und alle am Vorhabenstandort beanspruchten Flächen wieder als Wald zu entwickeln. Der im RP 14 vorgesehenen Nachfolgefunktion „forstwirtschaftliche Nutzung“ (RP 14 B IV (G) 5.7.2.1) könnte so mittelfristig in

der sensiblen Kulisse „Ebersberger Forst“ doch noch entsprochen werden.

Wir bedanken uns für die nochmalige Fristverlängerung und stehen für eventuelle Rückfragen zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dafür unsere Poststelle poststelle@aelf-ee.bayern.de, da ansonsten eine Bearbeitung in meiner Abwesenheit nicht gewährleistet ist bzw. die formale und erforderliche Beteiligung aller hiesigen Ressorts nicht zeitgerecht erfolgen kann.

Behandlungsvorschlag:

- Landwirtschaftliche Stellungnahme

Im Umfeld der Abbaufläche und des Betriebsgeländes liegen keine landwirtschaftlichen Flächen, die Abbaufläche ist von Waldflächen und Verkehrsflächen umgeben. Ein unmittelbarer „Unkrautdruck“ auf landwirtschaftliche Flächen ist nicht vorhanden.

Die Ausgleichsflächen grenzen an landwirtschaftliche Flächen an. Die nicht bepflanzten Waldsaumflächen („Krautsaum“) werden regelmäßig jährlich gemäht. Ein Unkrautdruck auf benachbarte Flächen kann dadurch auf ein Minimum begrenzt werden, so dass die Vorgaben des AELF eingehalten sind. Die Vorgaben zur Verwendung und Lagerung von Oberboden sind in den bestehenden Normen (DIN 18915-18917) und dem Bodenschutzgesetz geregelt. Dieser Stand der Technik ist durch den Grundeigentümer bzw. Betreiber ohnehin zu beachten. Zusätzliche Regelungen sind im Bebauungsplan nicht zu treffen.

Durch die Herstellung und Unterhaltung der Ausgleichsflächen A1 Herterwiesen und A2 Neubruch-Wiese wird die Nutzung und Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nicht beeinträchtigt. Die Zufahrtsmöglichkeit zu den landwirtschaftlichen Flächen bleibt unverändert bestehen.

Bei den Pflanzmaßnahmen sind die geltenden Vorschriften des Nachbarschaftsrechts zu beachten, so dass eine Beeinträchtigung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nicht vorliegt.

- Forstwirtschaftliche Stellungnahme

Seitens des AELF wird auf die waldrechtliche Flächenausgleichspflicht verwiesen und das Benehmen zur Waldrodung in Aussicht gestellt. Zusätzlich wird bestätigt, dass der Umweltbericht die vorausgegangenen Abstimmungsergebnisse wiederspiegelt. In der Flächenbilanz werden geringfügige Flächendifferenzen ausgemacht, die in der Gesamtschau als unerheblich eingestuft werden. Die Bilanzierung ist dennoch zu überprüfen und ggf. anzupassen.

In der Maßnahmenbeschreibung der Aufforstungsflächen empfiehlt das AELF die Verwendung anderer Hauptbaumarten. Empfohlen wird die Verwendung von Stieleiche und Berghorn anstelle von Rotbuche. Zusätzlich sollen die Pflanzverbände überprüft und angepasst werden auf der Grundlage der Publikaton „Kulturbegründung und Jungwuchspflege – Wegweiser für bayerische Waldbesitzer“.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des AELF -Landwirtschaft und forstfachlich-waldrechtlich - zur Kenntnis. Durch die landwirtschaftliche Stellungnahme ergibt sich kein Änderungsbedarf an der Planung.

Mit der forstfachlichen und waldrechtlichen Stellungnahme wird das Ergebnis der bisherigen Abstimmungen bestätigt. Zusätzlich ist im Umweltbericht die Bilanzierung des forstrechtlichen Ausgleichs zu überprüfen und ggf. redaktionell anzupassen. Ergänzend sind in der Maßnahmenbeschreibung der Ausgleichsflächen A1 Herterwiesen und A2 Neubruch-Wiese hinsichtlich die zu verwendenden Hauptbaumarten redaktionell anzupassen und auch der Abstand der Pflanzverbände redaktionell abzustimmen.

Die Anregung zur Wiederbewaldung der Fläche nach Nutzungsaufgabe der Asphaltmischanlage wird zur Kenntnis genommen. Änderungen am Bebauungsplan sind daraus nicht begründet.

3.4 Landratsamt Ebersberg, untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 29.05.2024

wir bedanken uns für die gewährte Fristverlängerung und nehmen aus Sicht des Naturschutzes wie folgt Stellung:

Der vorgelegte Planentwurf war in seinen Grundzügen Gegenstand eines Abstimmungsgesprächs bei der Stadt Ebersberg am 19. Juni 2023, bei dem die Vorbehalte des Naturschutzes gegen die Planung der Ausgleichsmaßnahmen erörtert wurden. An der Sichtweise der UNB hat sich seit dem Abstimmungsgespräch nichts geändert. Die naturschutzfachlichen Bedenken gegenüber den Maßnahmenstandorten sind weiterhin aufrecht und werden nachfolgend dargestellt:

Die Planung sieht die Aufforstung eines östlich an einen Wald angrenzenden Dauergrünlands, der

sog. „Herterwiese“, sowie einer südexponierten, an bestehende Ausgleichsflächen angrenzenden

Dauergrünlandfläche vor. Beide zur Aufforstung vorgesehenen Maßnahmenstandorte werden derzeit in einer Kombination aus Mahd und Beweidung als sog. Mähweiden landwirtschaftlich genutzt. Die aktuelle landwirtschaftliche Nutzung durch Schafbeweidung bzw. 3-4 Mahdgänge pro Jahr kommt einem extensiven Nutzungskonzept bereits nahe. Zum Vergleich: Intensivgrünland wird in unseren Breiten wenigstens fünf Mal, häufig jedoch bis zu sieben Mal im Jahr gemäht. Bei Beschränkung auf Festmistdüngung und geringfügiger Anpassung d. Mahdkonzepts wäre die aktuell ausgeübte Bewirtschaftung sogar förderfähig nach den Maßstäben des Vertragsnaturschutzprogramms (VNP).

Aus naturschutzfachlicher Sicht bietet die sonnseitige Lage der zur Aufforstung vorgesehenen Flä-

chen i. V. m. der derzeit ausgeübten Bewirtschaftung eine ideale Ausgangslage zur Anlage von Ökokontoflächen mit dem Ziel der Entwicklung von artenreichen Blühwiesen unter Fortführung der bereits jetzt praktizierten Schafbeweidung. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verknappung von Offenlandlebensräumen durch die rege Bautätigkeit im Münchner Umland halten wir es nicht für erstrebenswert, diese Flächen für einen Waldausgleich zu nutzen. Für die Anlage von Ausgleichsflächen für einen Eingriff im Offenland sind sie jedoch bestens geeignet.

Wie bereits im Abstimmungsgespräch erläutert, steht im Falle der „Herterwiese“ möglicherweise auch der Artenschutz (§44 BNatSchG) einer Aufforstung entgegen. Der Abstand zwischen dem bestehen den Waldrand und dem Siedlungsgebiet beträgt im Schnitt ca. 350 Meter. Dieser Raum wird ackerbaulich genutzt und ist frei von Störkulissen wie Bäumen oder Leitungen, welche Greifvögeln als Ansitzwarten dienen könnten. Nach Rücksprache mit Gebietskennern halten wir ein Vorkommen der Feldlerche in diesem Raum für mindestens möglich, wenn nicht sogar für wahrscheinlich. Bei Realisierung der geplanten Aufforstung der „Herterwiese“ würde der Waldrand als Störkulisse weiter in den Lebensraum feldbrütender Vogelarten hineinwirken. Deren Lebensraum würde dadurch geschmälert.

Fazit:

Hinsichtlich d. geplanten Aufforstung d. „Herterwiese“ besteht Klärungsbedarf betr. der Feldbrüter-

problematik (§44 BNatSchG). Davon abgesehen bestehen aus naturschutzrechtlicher Sicht keine

Gründe, die der Erteilung einer Aufforstungsgenehmigung sowohl für die „Herterwiese“, als auch für die anderen zur Aufforstung vorgesehenen Flächen entgegenstehen würden. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir die geplante Aufforstung dieser für die Entwicklung v. artenreichen Extensivwiesen äußerst potentialträchtigen Flächen aus den o.g. Gründen d. h. aus naturschutzfachlicher Sicht nicht mittragen können.

Behandlungsvorschlag:

Mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden mehrere Abstimmungen durchgeführt. U.a. wurde eine Habitatanalyse für den Bereich Herterwiese erstellt, die den artenschutzrechtlichen Klärungsbedarf der Feldbrüter (Feldlerche) untersucht hat. Die Habitatanalyse (PLG Strasser GmbH, Fassung vom 30.07.2024) kommt zum Ergebnis, dass im betreffenden Raum der Herterwiese ein Vorkommen der Feldlerche und anderer Bodenbrüter mit hinreichender Prognosesicherheit ausgeschlossen werden kann. Seitens der Unteren Naturschutzbehörde wurde dem Ergebnis der Habitatanalyse zugestimmt (s. Mail vom 31.07.2024).

Weiterhin kommt die Habitatanalyse zum Ergebnis, dass die geplante Ausgleichsfläche Waldaufforstung mit Waldsaum die Habitateignung für andere Tiergruppen verbessern wird. Hierzu zählen z.B. Säugetiere (Haselmaus, Fledermäuse) Vögel und Insekten.

Der Ausgleich kann somit ohne artenschutzrechtliche Konflikte im Bereich der Herterwiese erbracht werden.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Unter Berücksichtigung der durchgeführten Habitatanalyse (plg Strasser GmbH, Fassung vom 30.07.2024) wird das Ausgleichsflächenkonzept Herterwiese weiterverfolgt.

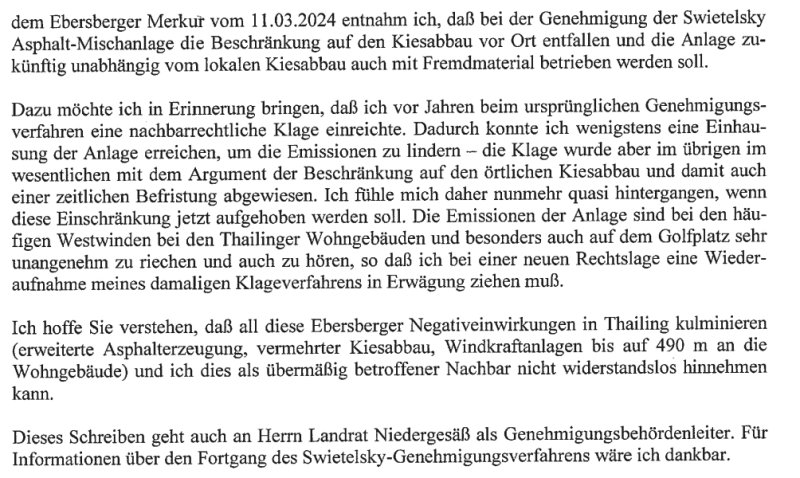

3.5 Öffentlichkeit 1, Schreiben vom 22.03.2024

Behandlungsvorschlag:

Zunächst ist festzustellen, dass auf der Ebene des Flächennutzungsplanes (vorbereitender Bauleitplan) keine verbindlichen Rechte festgesetzt werden.

Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung vom 24.05.2024 bereits mit den Abständen der Anwesen des Einwenders ausführlich auseinandergesetzt. Hierauf wird insoweit verwiesen.

„In Beurteilung der vorgebrachten Bedenken wurde vom Landratsamt Ebersberg – SG Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht per Email vom 25.08.2021 folgende Einschätzung vorgenommen:

„Die Ausweisung als Sondergebiet greift nicht auf die immissionsschutzfachlichen Anforderungen der Asphaltmischanlage zu. Sie ermöglicht lediglich die Loslösung vom zeitlich begrenzten Kiesabbau, was zu einer unbefristeten Genehmigung führen könnte. Die Anforderungen zum Schutz und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen für den aktuellen Betriebszustand sind im Bescheid geregelt und entsprechend vollziehbar.

Es ist verständlich, dass die Einstellung zu einem befristeten Vorhaben ein anderes ist, als zu einem unbefristeten, zumal es wie ein Weg über die Hintertür erscheinen mag. Die immissionsschutzfachlichen Beurteilungsgrundlagen bleiben im vorliegenden Fall jedoch die gleichen. Im Zuge der Bauleitplanung sind daher keine weiteren Gutachten erforderlich. Bei wesentlichen Änderungen wird die Anlage neu beurteilt und erforderlichenfalls um die Vorlage von Gutachten gebeten.“

Die Abstände der baulichen Anlagen des Anwesens Thailing zum geplanten Vorhaben betragen mindestens circa 900 m. Die Abstände zu den als Golfplatz genutzten Freiflächen betragen circa 275 m. Die nördlich und nordöstlich an das Planungsgebiet heranreichenden, zwischenliegenden Flächen sind bewaldet, die östlich des Planungsgebiets benachbarten Flächen werden nach Beendigung des Kiesabbaus bzw. wurden in Teilen bereits rekultiviert bzw. aufgeforstet. Nach derzeitiger Einschätzung sind demnach durch die vorliegende Planung keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf das Anwesen Thailing zu erwarten.“

Zum Vortrag des Einwenders hinsichtlich der beschriebenen Klageverfahren ist nach Recherchen der Verwaltung folgendes zu entgegnen:

Der Einwender nimmt in seinem Schreiben vom 22.03.2024 Bezug auf die damaligen Verfahren, wobei die inhaltlichen Aussagen in dem Schreiben nahezu vollständig nicht zutreffen.

Daher wird nachfolgend kurz die wesentliche Historie zusammengefasst:

- Am 27.07.2001 erhielt die Antragstellerin für die geplante Errichtung und den Betrieb einer Asphaltmischanlage auf dem Betriebsgelände an der Schafweide den immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid mit der Feststellung der grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens im Hinblick auf die bauplanungsrechtlichen, waldrechtlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben sowie im Hinblick auf die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG (vgl. Anlage).

Am 28.08.2001 erhoben die Rechtsanwälte Klage (für eine Streitgenossenschaft, u.a. des Einwenders) gegen den Freistaat Bayern, mit dem Antrag, den Vorbescheid aufzuheben. Mit Urteil des Bayer. Verwaltungsgerichtes München vom 11.12.2003 wurde die Klage der Streitgenossenschaft abgewiesen.

- Am 07.02.2002 erhielt die Antragstellerin die zeitlich befristete immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Asphaltmischanlage auf o.g. Betriebsgelände. Der damalige Genehmigungsbescheid erging unter zahlreichen Nebenbestimmungen, so enthielt er u.a. eine auflösende Bedingung mit der Festsetzung, dass das für die Produktion notwendige Sand-, Kies- und Gesteinsmaterial ausschließlich aus dem umliegenden Kiesabbaugelände gefördert werden muss und die Anlieferung und Verarbeitung von Sand-, Kies- und Gesteinsmaterial aus anderen Abbaugebieten nicht zulässig ist. Gegen die Entscheidung des Landratsamtes Ebersberg erhoben die Rechtsanwälte im Auftrag der Streitgenossenschaft Klage. Die Klagen wurden im einstweiligen Rechtsschutzverfahren zu Lasten der Kläger abgewiesen.

Im Frühjahr 2003 wurde die Asphaltmischanlage in Betrieb genommen. Im April 2003 zeigte die Kanzlei beim Landratsamt Ebersberg die Anlieferung von Gesteinsmaterial aus anderen Abbaugebieten an. Anschließend wurde der Klageantrag der Streitgenossenschaft um einen Antrag ergänzt, mit dem die Feststellung des Eintritts der auflösenden Bedingung infolge der "Fremdgesteinsanlieferung" begehrt wurde. Nach einer mündlichen Verhandlung beim Bayer. Verwaltungsgericht München im September 2003 und erfolglosen Vergleichsverhandlungen im Herbst 2003 traf das Bayer. Verwaltungsgericht München mit Urteil vom 11.12.2003 (vgl. Anlage) folgende Hauptsacheentscheidung:

"I. Auf Klage des Klägers zu 1) (Einwender) hin wird festgestellt, dass der Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Ebersberg vom 07. Februar 2002– Az. 44/824-7 Ebersberg/S – spätestens zum 14. April 2003 weggefallen ist. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen."

- Aufgrund des verwaltungsgerichtlichen Urteils vom 11.12.2003, welches jedoch aufgrund einer Berufung des Antragstellers und des Urteils des BayVGH vom 12.08.2004 nicht rechtskräftig wurde, wurde seitens der Antragstellerin im zeitigen Jahr 2004 die Neuerteilung einer Genehmigung für das Asphaltmischwerk angestrebt und beantragt. Im Antragsschreiben vom 21.01.2004 wurde eine zeitlich an die Betriebsdauer des Kiesabbaus gekoppelte Genehmigung beantragt.

Die (erneute) immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde mit Bescheid vom 27.05.2004 erteilt, welche die infolge des Eintritts einer auflösenden Bedingung entfallene Genehmigung aus dem Jahr 2002 ersetzte. Auch diese Genehmigung wurde von einer Streitgenossenschaft und einem Privatkläger (Einwender) beklagt. Die Klagen wurden jedoch im Rahmen der mündlichen Verhandlung beim VG München vom 05.07.2005 zurückgenommen, nachdem der Vorsitzende Richter erhebliche Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Klagen äußerte, so dass die Klageverfahren eingestellt wurden. Grund hierfür waren die Zweifels des Gerichts, ob die Kläger überhaupt eine Rechtsverletzung geltend machen können, da die Luftimmissionen zu keiner deutlichen Zusatzbelastung führen würden. Insofern stellt sich daher die Frage, welche anderen Gründe nun vorgetragen werden sollen, im Vergleich zu der bereits nicht tragfähigen Begründung von vor 20 Jahren. Im Übrigen weist die Verwaltung daraufhin, dass die Fragen der Umweltbelastung auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu klären sind.

- Mit Bescheid vom 10.07.2012 (vgl. Anlage) wurde der Fa. Swietelsky die bisher einzige Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG für das Asphaltmischwerk erteilt, welche nicht angefochten wurde.

Daneben fanden in den letzten 20 Jahren einzelne Anzeigeverfahren nach § 15 BImSchG für kleinere Änderungsmaßnahmen statt, welche keine Genehmigungsrelevanz aufwiesen.

Aufgrund der zwischenzeitlich bestehenden Rechtskraft der in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen kann nicht nachvollzogen werden, welche der damaligen Klageverfahren einer „Wiederaufnahme“ zugeführt werden sollen. Im Übrigen erreichten die damaligen Klageverfahren in materieller Hinsicht keine zusätzlichen Schutzvorkehrungen. Alle getroffenen Maßnahmen (insbesondere drittschützende Auflagen in den Genehmigungen) wurden von Amts wegen aufgrund entsprechender rechtlicher Vorgaben getroffen. In der Vergangenheit wurde in den verschiedenen verwaltungsgerichtlichen Instanzen eine rechtserhebliche Betroffenheit des Einwendungsführers durch den Betrieb der Anlage in Zweifel gezogen. Der tatsächliche Betrieb des Asphaltmischwerkes wird im Rahmen des § 52 BImSchG regelmäßig durch das Landratsamt Ebersberg überwacht. Die letzte Nachbarbeschwerde zum Betrieb der Anlage datiert aus dem Jahr 2017 und erwies sich nach unseren Feststellungen als unbegründet.

Zu widersprechen ist dem Vortrag des Einwenders auch dahingehend, dass er sich hinsichtlich der der nun angestrebten dauerhaften Genehmigung hintergangen fühle. Die Stadt hat mit der 15. Flächennutzungsplanänderung und der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 218 – Sondergebiet Asphalt und Kies ein transparentes öffentliches Verfahren durchgeführt. Der Vorwurf des „Hintergehens“ liegt somit völlig neben der Sache.

Beschlussvorschlag:

Die Einwendung wird Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht erforderlich.

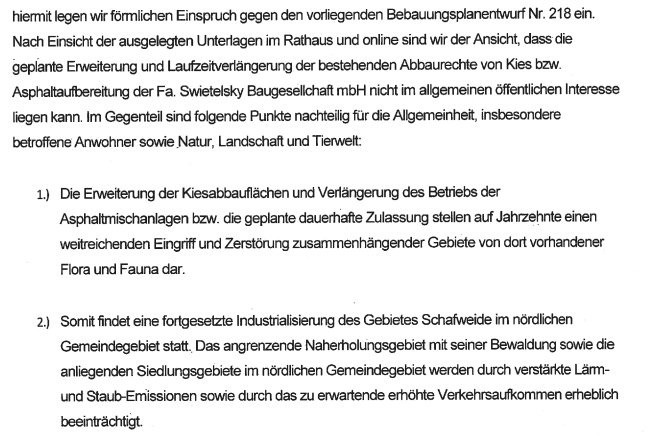

3.6 Öffentlichkeit 2, Schreiben vom 29.04.2025

Behandlungsvorschlag: