Datum: 28.01.2025

Status: Abgeschlossen

Sitzungsort: Großer Sitzungssaal des Rathauses Füssen

Gremium: Stadtrat

Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Nichtöffentliche Sitzung, 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Öffentliche Sitzung

Sitzungsdokumente öffentlich

Download Niederschrift öffentlich.pdf

zum Seitenanfang

1. Bürgerfragestunde

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

Bekanntgabe

|

1 |

Sachverhalt

Herr Vauk sieht bundesweit die Vertrauenspolitik in Gefahr in Bezug auf KI, Algorithmen und weiterer Einflüsse und möchte wissen, wie die Stadt Füssen dem entgegentritt.

Herr Eichstetter betont, dass dies eine weitläufige Frage sei und nicht in kurzen Worten zu beantworten ist. Er appelliert aber an alle Bürgerinnen und Bürger das Wahlrecht auch auszuüben. Wählen ist ein wichtiger Part der Demokratie. Die Stadt Füssen ist den Bürgern gegenüber sehr transparent und steht durch die App´s wie z. B. Meldoo im ständigen Austausch mit den Bürgern. Zudem bietet die Stadt Bürgerworkshops zu bestimmten Themen an und die Mitglieder des Stadtrats stehen im ständigen Austausch mit den Einwohnern.

zum Seitenanfang

2. Bekanntgaben

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

beschliessend

|

2 |

zum Seitenanfang

2.1. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

|

2.1 |

Sachverhalt

Der Stadtrat hat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung am 17.12.2024 bei folgendem nichtöffentlichen Beschluss den Wegfall der Geheimhaltung beschlossen (Art. 52 Abs. 3 GO):

Vollzug des Personenstandsgesetzes (PStG) und der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AVPStG); Bestellung von Frau Tanja Hofmann zur Standesbeamtin im Standesamt Füssen (Standesamtsbezirk Füssen, Schwangau, Lechbruck am See)

Beschluss:

Der Stadtrat bestellt Frau Tanja Hofmann ab dem 1. Januar 2025 auf Widerruf zur Standesbeamtin.

zum Seitenanfang

2.2. Hinweise zur Änderung des BayVwVfG, des VwZVG und des BayDiG

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

beschliessend

|

2.2 |

Sachverhalt

Am 1. Januar 2025 ist das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften vom 23. Dezember 2024

(GVBl. S. 599) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält verschiedene Änderungen des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), des Bayerischen Verwaltungszustellungs-und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) sowie des Bayerischen Digitalgesetzes (BayDiG). Darüber hinaus trat zum 17. Dezember 2024 das Gesetz zur Erleichterung des Ehrenamtes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 570) in Kraft, mit dem u. a. das BayVwVfG geändert worden ist (vgl. hierzu die amtliche Begründung des Gesetzentwurfs der Staatsregierung, LT-Drs. 19/3022).

Das beiliegende Schreiben des Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration vom 30.12.2024 enthält hierzu entsprechende Hinweise. Zu beachten sind insbesondere die verlängerten Laufzeitvorgaben für die Post, die aufgrund des Postrechtsmodernisierungsgesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236; Berichtigung vom 23. Oktober 2024, BGBl. 2024 I Nr. 331) angepasst werden mussten. Danach gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt wird, nun erst am vierten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben und nicht mehr am dritten Tag.

Dokumente

Download IMS-BayVwVfG u.a.-301224-R.pdf

zum Seitenanfang

2.3. Jahresbericht zur Wirtschaftsförderung Füssen 2024

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

beschliessend

|

2.3 |

Sachverhalt

Jahresbericht zur Wirtschaftsförderung Füssen:

Bei uns ist Wirtschaftsförderung eine Gemeinschaftsaufgabe und nicht nur Chefsache. Wir bieten ein wirtschaftsfreundliches Klima als Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch verfügen wir über sehr gute Breitbandanbindung im gesamten Stadtgebiet. Die Stadt Füssen hat knapp 16.300 Bürger, mit den angrenzenden und umliegenden Gemeinden haben wir ein direktes Einzugsgebiet von knapp 50.000 Bürgerinnen und Bürgern.

Wie bereits erwähnt, ist die Wirtschaftsförderung in Füssen ist keine „One-Man-Show“ sondern findet gemeinsam mit verschiedenen Ämtern und externen Partnern statt, dazu in Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung Ostallgäu. Hierzu finden diverse Abstimmungen und Termine statt. Der Fachbereich (Z3) Wirtschaftsförderung Ostallgäu sitzt im Landratsamt Ostallgäu und nimmt die Termine in den jeweiligen Gemeinden vor Ort wahr.

Diese Wirtschaftsförderung ist im Landkreis eingerichtet, da sich Kommunen selbst solche zusätzlichen Fachstellen nicht leisten können und eine Auslastung nur über mehrere Gemeinden stattfinden kann.

Folgende Maßnahmen hat die Stadtverwaltung „Wirtschaftsförderung“ im Jahr 2024 umgesetzt, mit ergänzender Unterstützung der Wirtschaftsförderung OAL:

Unternehmen/Bestandspflege:

- Diverse Betriebsbesuche/Unternehmergespräche mit & ohne WiFö Ostallgäu geführt

6 Betriebseröffnungen begleitet

28 Unternehmensbefragungen durchgeführt und Maßnahmen abgeleitet. (2021: 42; 2020: 60)

Diverse Unternehmergespräche mit Betriebserweiterungen geführt und mit der Planung im Bauamt Füssen unterstützt

Datenpflege IHK-Standortportal bzgl. Gewerbeflächen

Organisation der Platzierung von Gewerbeimmobilien auf IHK-Standortportal

Regelmäßig Vermittlung/Weiterleitung und interner Aufarbeitung von SO-Anfragen (z.B. Invest-in-Bavaria, IHK-Schwaben, Direktanfragen)

Überregionales Standortmarketing für das neue Gewerbegebiet W80 durchgeführt

Direkte Grundstücksvermittlungen durch Kontaktvermittlung Eigentümer (z.B.

Moosangerweg, Kemptener Str., usw…)

- Seit 2024 Gründerstammtisch OAL-KF im Café Werksgeplauder (1xp.a.)

- WiFö OAL bietet monatliches Beratungsangebot für alle Gründer/Jungunternehmer (kostenlos)

- WiFö Füssen (BGM, FTM, Bauamt) steht Investoren/Projektentwicklern beratend zur Seite, diverse Entwicklungstermine auch im Jahr 2024

- Zusätzlich steht WiFö OAL allen Füssener Betrieben für Erstberatungen zur Verfügung

- Innenstadtsortiment – Datenpflege im Jahr 2024 aktualisiert und in RIWA GIS eingepflegt (147 Betriebe)

- KWIS.net: Umfangreiche Datenbank mit zahlreichen Datensätzen Füssener Betriebe und

Institutionen zur Abwicklung einer professionellen Bestandspflege

Unternehmernetzwerk:

- Teilnahme an Netzwerktreffen/Businessfrühstück „Gemeinsam-Wir“, Werbegemeinschaft

- Teilnahme an Ausbildungsmesse Mittelschule (Netzwerktreffen)

- Teilnahme an Azubi-Ehrungsveranstaltung in Kaufbeuren mit Unternehmen aus Füssen (Netzwerk/Austausch)

- Teilnahme an Füssener Gesellenzeugnisübergabe Handwerk in Kaufbeuren (Netzwerk/Austausch)

- Teilnahme an Ehrungsabenden in Reutte, inkl. Füssener Unternehmen (Netzwerk/Austausch)

- Marketingausschuss mit FTM, Stadt und Unternehmern

- Workshop zu nachhaltiger und gemeinwohlorientierter Tourismusentwicklung am 25. April 2024

- Jährlich finden in Kooperation mit Kaufbeuren 1-2 Unternehmerabende statt bei dem auch Füssener Unternehmen eingeladen werden und teilnehmen.

- Vereine können sich seit 2024 bei der Neubürgerveranstaltung kostenfrei platzieren und vorstellen.

- Intensive Bürgerbeteiligung zur Strategie Demografiefeste Kommune mit diversen Workshops

- Die Allgäu GmbH & Wirtschaftsförderung OAL platzieren in den gemeinsamen Beiräten und Arbeitsgruppen im Allgäu alle aktuellen Wirtschaftsthemen auch aus Füssen.

- Carsharing Angebot mit Platzierung lokaler Unternehmer auf dem Fahrzeug

Wirtschaftsbeirat Ostallgäu:

- Bürgermeister Eichstetter, sowie ein Füssener Unternehmer sind Teil des Ostallgäuer Wirtschaftsbeirat.

- WB erarbeitet Zukunftsvision 2036 ist Strategiepapier für gesamten Landkreis inkl. Füssen

- Zu den Dialogempfängen 1-2 wurden Bgm. und alle Stadträte/innen eingeladen

- Folgeprojekt „Ostallgäuer Kommunaldialog“ (10.3.25)

- Zu dem Dialogempfang 3 wurden bereits Füssener Betriebe eingeladen

Innenstadt/Kernstadt:

Im Winter 2024 wurde eine Aktualisierung der Bestandsaufnahme aller Unternehmen in der Kernstadt/Innenstadt vorgenommen.

Es befinden sich rund 150 Betriebe in der Kernstadt/Innenstadt, diese wie folgt aufgeteilt sind:

|

Bezeichnung

|

Anzahl

|

In %

|

|

Leerstand

|

6

|

3,90%

|

|

Bekleidung

|

32

|

20,78%

|

|

Schmuck, Souvenirs, Accessoires

|

14

|

9,09%

|

|

Dienstleister

|

14

|

9,09%

|

|

Einzelhändler

|

27

|

17,53%

|

|

Gastronomie

|

47

|

30,52%

|

|

Bank

|

1

|

0,65%

|

|

Hotel, gewerbliche Ferienwohnungen

|

13

|

8,44%

|

|

|

154

|

100,00%

|

Derzeit ist das Konsumverhalten im Einzelhandel sehr zurückhaltend und wir können nur daran appellieren, weniger Online einzukaufen und wieder in den Einzelhandel zu gehen.

Was steht für 2025/2026 an:

- Diverse Betriebsbesuche/Unternehmergespräche mit & ohne WiFö Ostallgäu geführt

- Beratende Begleitung von (aktuell 6) Betriebserweiterungen

- Beratende Begleitung von (aktuell 3) Betriebsneuentwicklungen/Bauvorhaben

- Dialogempfang Ostallgäu

- Ostallgäuer Kommunaldialog Wirtschaft (10.03.2025)

- Weiterentwicklung „Zukunftsvision 2036“ im OAL und Füssen

- Vorbereitung für Magazin „mach Füssen 2026“ – Wirtschaftsmagazin Füssen

Fazit Wirtschaftsförderung Füssen 2024:

Es war wieder ein ereignisreiches Jahr im Bereich der Wirtschaftsförderung Füssen. Gemeinsam haben wir viel erreicht und einige Unternehmen in der Entwicklung unterstützen können.

Die aktuelle Bundespolitische Lage ist für all unsere Unternehmen eine große Herausforderung. Unsere Unternehmen benötigen Stabilität, Verlässlichkeit und zukunftsweisende Entscheidungen, die dann auch zuverlässig umgesetzt werden.

Umso mehr sind unsere Unternehmen, Einzelhändler und Dienstleister darauf angewiesen, dass wir, die Füssener Bürgerinnen und Bürger vor Ort einkaufen und Dienstleistungen beziehen.

Das beginnt damit, den Online-Handel so weit wie möglich zu unterlassen und regional im Geschäft vor Ort einzukaufen.

Beschlussvorschlag

Bekanntgabe.

zum Seitenanfang

2.4. Neubau Kita St. Gabriel - Baustelleneinrichtung

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

Bekanntgabe

|

2.4 |

Dokumente

Download KITA St. Gabrie_Baustelleneinrichtung.pdf

zum Seitenanfang

2.5. Sammelpetition Ausweichverkehr entlang der Bundesautobahn 7

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

beschliessend

|

2.5 |

Sachverhalt

Im Zusammenhang mit den Blockabfertigungen und dem Ausweichverkehr A7 und den daraus resultierenden Konsequenzen für alle Anrainerkommunen, haben die vier Bürgermeister der Gemeinden Pfronten, Nesselwang, Oy-Mittelberg und Füssen eine Sammelpetition eingereicht.

Mit Schreiben vom 20.01.2025 hat Bürgermeister Eichstetter Herrn Staatsminister Eric Beißwenger darüber hinaus um Koordination eines grenzüberschreitenden Termins gebeten.

Ein Termin zwischen den Behörden/Bürgermeistern aus dem Ostallgäu und den Kollegen aus dem angrenzenden Österreich wäre von großer Bedeutung, um eine koordinierte Lösung zu finden, die sowohl auf der deutschen als auch auf der österreichischen Seite funktioniert.

Die Stadt Füssen wird in Kürze ein Gespräch mit dem Staatlichen Bauamt und der Polizei Füssen führen, um die Details zu besprechen und eine Strategie zur Umsetzung der Sperrung von Innenstadtstraßen an den Wochenenden zu entwickeln.

Ein gemeinsamer Termin mit Herrn Staatsminister Beißwenger und den österreichischen Kollegen würde uns helfen, alle relevanten Aspekte grenzüberschreitend abzustimmen.

Dokumente

Download Petition Ausweichverkehr entlang der Bundesautobahn 7.pdf

zum Seitenanfang

3. Aktueller Sachstand zur Haushaltsgenehmigung & Anpassung Beschluss: Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 sowie Finanzplanung für die Jahre 2026 - 2028

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Haupt-, Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses

|

Sitzung des Haupt-, Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses

|

19.11.2024

|

ö

|

beschliessend

|

2 |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

17.12.2024

|

ö

|

beschliessend

|

13.1 |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

17.12.2024

|

ö

|

beschliessend

|

13.2 |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

beschliessend

|

3 |

Sachverhalt

Aktueller Sachstand zur Haushaltsgenehmigung:

Das Genehmigungsverfahren für den Haushalt sieht momentan sehr positiv aus, und wir können optimistisch sein, dass eine Genehmigung voraussichtlich Anfang Februar erteilt wird.

Allerdings hat sich herausgestellt, dass wir die Verpflichtungsermächtigung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 100.000 € formell streichen müssen.

§ 3 der Satzung ist entsprechend zu ändern.

Im Vorbericht des Haushalts 2025 wurde die Änderung ebenfalls berücksichtigt.

Die geänderte Satzung, der geänderte Vorbericht sowie die Haushaltsunterlagen sind der Rechtsaufsichtsbehörde (LRA) zu übermitteln.

Dies bedeutet, dass ein erneuter Beschluss des Stadtrats erforderlich ist, da der bisherige Beschluss leider nicht ausreicht, um die Änderung ohne diese formale Anpassung vorzunehmen.

Die angepassten Haushaltsunterlagen befinden sich vollständig im Anhang.

Wir halten Sie weiterhin über die Entwicklungen auf dem Laufenden und danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt nochmals die Haushaltssatzung, den Vorbericht sowie die Haushaltspläne der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen (Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen und Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen) für das Haushaltsjahr 2025 als Satzungen mit den angepassten Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die vorgelegte Finanzplanung der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen (Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen und Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen) für die Jahre 2026 – 2028 als Grundlage für die Finanzwirtschaft.

Die Verwaltung wird ermächtigt Unstimmigkeiten im Wortlaut oder bei Zahlen zu bereinigen und sonstige Mängel im Endausdruck des Haushaltsplans zu beseitigen sowie ggf. redaktionelle Änderungen und Anpassungen vorzunehmen.

Diskussionsverlauf

Stadtrat Waldmann ist nicht schlüssig warum im Areal Füssen-Nord (welches zum Thema Haushaltsgenehmigung ebenfalls Bestandteil ist) kein Wohnbau betrieben wird.

Es gab einige Gründe für die Zurückweisung des Baugebietes. Die Regierung von Schwaben forderte ein Grünflächenkataster. Die Infrastruktur müsste in Füssen in allen Bereichen erweitert werden. Tourismusentwicklungskonzepte und Statistiken erstellt werden. Außerdem hatte ein Immissionsgutachten ergeben, dass hier kein Wohngebiet möglich wäre. Der Flugbetrieb in diesem Bereich war ein weiteres Argument gegen eine Erschließung, erläuterte der Rathauschef.

Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt nochmals die Haushaltssatzung, den Vorbericht sowie die Haushaltspläne der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen (Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen und Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen) für das Haushaltsjahr 2025 als Satzungen mit den angepassten Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die vorgelegte Finanzplanung der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen (Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen und Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen) für die Jahre 2026 – 2028 als Grundlage für die Finanzwirtschaft.

Die Verwaltung wird ermächtigt Unstimmigkeiten im Wortlaut oder bei Zahlen zu bereinigen und sonstige Mängel im Endausdruck des Haushaltsplans zu beseitigen sowie ggf. redaktionelle Änderungen und Anpassungen vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 19, Dagegen: 1

zum Seitenanfang

4. Haushaltskonsolidierungskonzept 2025 - 3. Fortschreibung

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

beschliessend

|

4 |

Sachverhalt

Die Stadt Füssen stellte erstmalig am 14.04.2022 den Antrag auf die Gewährung von Bedarfszuweisungen nach Art. 11 BayFAG.

Aufgrund des Haushaltskonsolidierungskonzept und den deutlichen Willen der Konsolidierung, hat die Stadt Füssen auch Stabilisierungshilfen zugewiesen bekommen. Nun folgt die 3. Fortschreibung zum Haushaltskonsolidierungskonzept.

2022 = 2,0 Millionen Euro

2023 = 5,3 Millionen Euro

2024 = 4,0 Millionen Euro

11,3 Millionen Euro

Diese 11,3 Millionen Euro konnten „Alt-Darlehen“ ablösen, welche jeweils neu hätten verlängert werden müssen. Der kommunale Zinssatz für die letzten 24 Monate lag im Durchschnitt bei 3,5-4,0% für weitere 10 Jahre. Somit verfügen wir über eine Zinseinsparung und Entlastung des Haushaltes von weiteren rund 4.5 Millionen Euro.

Gesamtentlastung für den Haushalt auf 10 Jahre somit bei 15,8 Millionen Euro.

Um weiterhin die Auflagen zu erfüllen, wurde die 3. Fortschreibung 2025 erstellt und muss nun bei der Kommunalaufsicht des LK OAL, der Regierung von Schwaben und dem Finanzministerium Bayern eingereicht werden.

Es folgt eine Kurzzusammenfassung mit den wichtigsten Eckpunkten, den Auflagen zur Stabilisierungshilfe und den entsprechenden Stellungnahmen zu den Auflagen.

Jahresausblick 2025

Die Haushaltsberatungen für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe erfolgten vorberatend im

Werkausschuss am 20. November 2024 sowie abschließend im Stadtrat am 17. Dezember

2024.

Die Haushaltspläne der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen wurden 3-mal

beraten, am 24. September 2024 im Stadtrat, sowie am 19. November 2024 im Haupt-, Finanz-

, Sozial- und Kulturausschuss und in der Sitzung des Stadtrats vom 17. Dezember 2024.

Anschließend erfolgte die Verabschiedung des Haushalts.

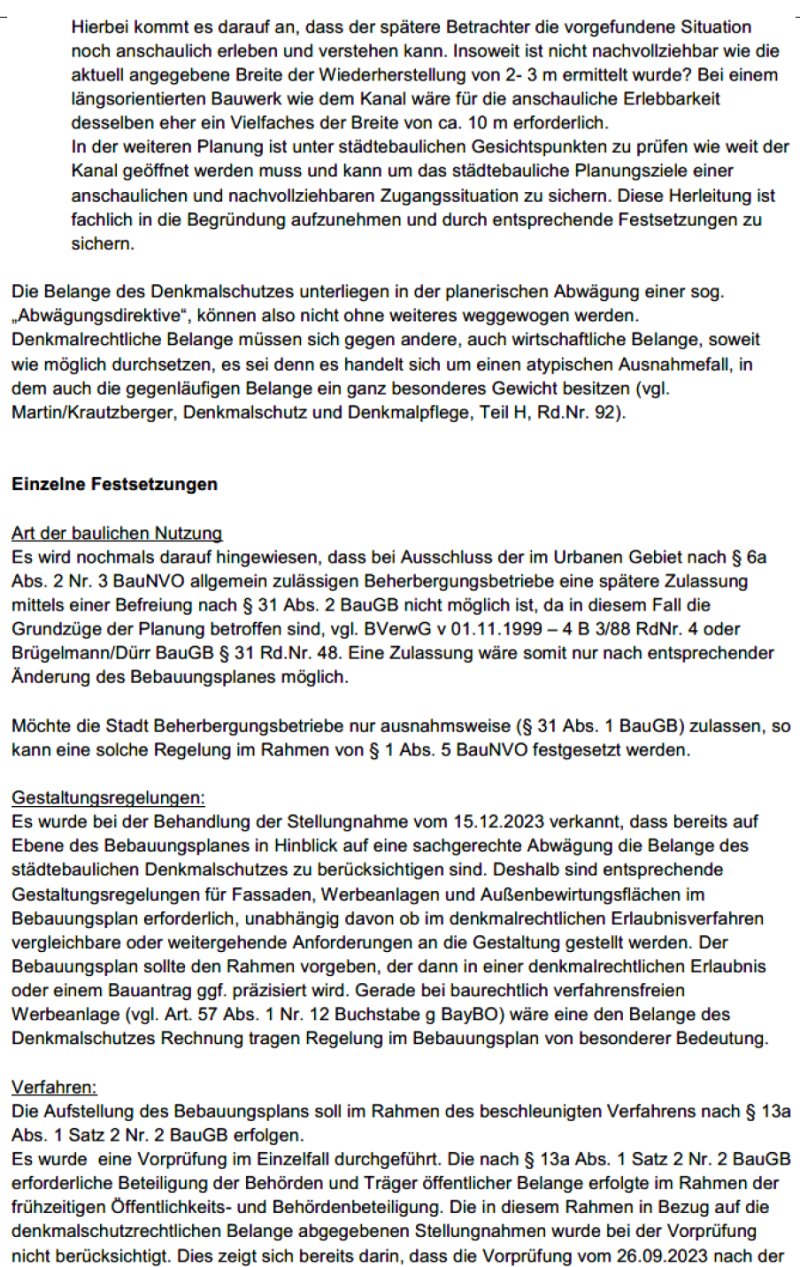

Die Gesamtpläne der Stadt Füssen und der von ihren verwalteten Stiftungen bzw. die

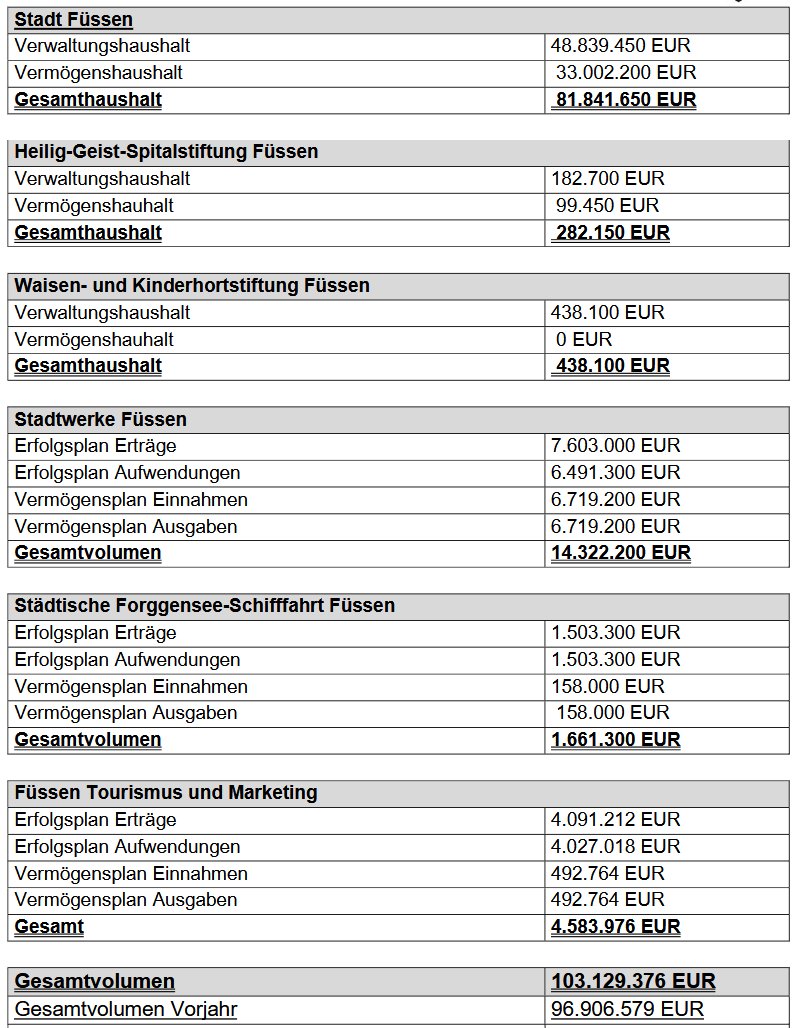

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und des Kommunalunternehmens betragen im Einzelnen:

Der am 17.12.2024 im Stadtrat beschlossene Haushalt wurde umgehend der Rechtaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Das Gesamthaushaltsvolumen der Stadt Füssen liegt bei 81.841.650 Euro (Vorjahr 80.794.000 Euro). Der Verwaltungshaushalt liegt mit 48.839.450 Euro um ca. 2,3 Millionen Euro über dem Wert des Jahres 2024 (46.526.700 Euro). Der Vermögenshaushalt schließt mit 33.002.200 Euro ca. 1,3 Millionen Euro geringer als im Vorjahr (34.267.300 Euro). Der Haushalt 2025 steht weiter unter dem Zeichen der Haushaltskonsolidierung. Der Konsolidierungsprozess wird maßgeblich durch die Auflagen der Haushaltsgenehmigungen sowie der hohen Auflagen im Rahmen der Stabilisierungshilfen begleitet, in welchen der Stadt eindeutige Aufgabestellungen und Vorgaben mit auf den Weg gegeben werden. Auf der Einnahmenseite wurde in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Steuer- und Gebührenerhöhungen vollzogen. Hier sollten weiter auch regelmäßig Anpassungen

stattfinden, da inflationsbedingt der Ausgabenbereich erfahrungsgemäß eine entsprechende

Steigerung aufweist bei welchem im kommunalen Sektor die Anpassungen auf der Einnahmenseite zeitlich oft hinterherhinken.

Im Jahr 2024 wurde die detaillierte Aufarbeitung einzelner Haushaltsbereiche in den politischen Gremien weiter fortgesetzt. Diese Arbeit wird auch weiter einen Schwerpunkt im Jahr 2025 und die Jahre darüber hinaus einnehmen müssen. Gemäß Auflage der Stabilisierungshilfe 2024 ist die dritte Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts bis zum 31.03.2025 der Regierung vorzulegen. Festzustellen ist, dass die Stadt in der Regel politische Mehrheiten für Entscheidungen findet. Die geforderten Steigerungen der Kostendeckungsgrade erfordern von der Verwaltung die Erstellung von qualifizierten Konzepten, die einen politischen Konsens finden können. Die Umsetzung benötigt stets Durchhaltevermögen und hohen persönlichen Einsatz, unter der Beachtung der erforderlichen Qualifikation des Projektteams. Besonders im Jahr 2025 werden erneut Beschlüsse zu treffen sein, die unter anderem auch soziale Einrichtungen betreffen. Insbesondere sind hier die Kindertageseinrichtungen zu nennen. Von Erhöhung der Elternbeiträge bis hin zu politischen Gesprächen zur Erhöhung der Finanzierungsanteile durch den Landkreis werden erforderlich sein, um die geforderten Verbesserungen der Kostendeckungsgrade in diesem Bereich zu erzielen. Die anstehenden Baumaßnahmen, wie die Sanierung des denkmalgeschützten Lorch Hauses bei der Heilig-Geist-Spital-Stiftung Füssen oder die Dachsanierung in der Kindertageseinrichtung der Waisen- und Kinderhortstiftung benötigen neben der Beachtung der Verwaltungsrichtlinien zusätzlich die Beachtung des Stiftungsrechts. Die Gründung des neuen Kommunalunternehmens „Stadtwerke“ zum 01.01.2026 wird auch die städtische Verwaltung im Jahr 2025 organisatorisch herausfordern. Die buchhalterischen Arbeiten, die heute noch von den städtischen Mitarbeitern in der Kasse, im Steueramt und in der Kämmerei ausgeführt werden, sollen bereits ab 01.01.2025 mit Einführung von DATEV durch Mitarbeiter in den Stadtwerken ausgeführt werden. Diese Organisationsveränderung sowie die Vorbereitung auf die finanzielle Selbständigkeit der Stadtwerke im Kommunalunternehmen wird im Jahr 2025 besonders bedeutsam. Der angestoßene Prozess der Haushaltskonsolidierung wird und muss dabei eine Daueraufgabe der Stadt Füssen sein, um sich über Jahre wieder einen Finanzspielraum erwirtschaften zu können. Der Verwaltungshaushalt ist deutlich zu entschlacken, um für die anstehenden Investitionen, aber auch zum Abbau der Überschuldung die notwendigen Finanzmittel bereitstellen zu können. Insbesondere ist hier auch weiter ein Augenmerk auf freiwillige Leistungen sowie kostenrechnende Einrichtungen zu werfen. Hier muss das Ziel sein, die freiwilligen Leistungen zurückzufahren und kostenrechnende Einrichtungen wirtschaftlich zu betreiben. Auch sind organisatorische Abläufe auf den Prüfstand zu stellen, Verwaltungsabläufe zu straffen und die verwaltungsökonomische Modernisierung voranzutreiben.

Fazit zur Haushaltsplanung 2025 der Stadt Füssen

Der am 17. Dezember 2024 vom Stadtrat beschlossene Haushalt der Stadt Füssen markiert einen weiteren Schritt im langfristigen Prozess der Haushaltskonsolidierung. Mit einem Gesamthaushaltsvolumen von 81.841.650 Euro spiegelt der Haushalt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr wider, wobei der Verwaltungshaushalt deutlich zulegte, während der Vermögenshaushalt leicht sank.

Die Stadt bleibt weiterhin unter strengen Vorgaben der Rechtaufsichtsbehörde und den Bedingungen der Stabilisierungshilfen, die eine klare und nachhaltige Ausrichtung der städtischen Finanzen fordern.

Besonders hervorzuheben ist die Notwendigkeit, die dritte Fortschreibung dieses Haushaltskonsolidierungskonzepts fristgerecht vorzulegen und dessen Umsetzung mit politischer und administrativer Konsequenz voranzutreiben.

Zentrale Herausforderungen im Jahr 2025:

Steuer- und Gebührenanpassungen: Um den inflationsbedingten Kostensteigerungen zu begegnen, sind regelmäßige Anpassungen notwendig, da Einnahmen in der Vergangenheit oft den Ausgaben hinterherhinkten.

Soziale Einrichtungen: Maßnahmen zur Verbesserung der Kostendeckungsgrade, insbesondere in Kindertageseinrichtungen, wie die Erhöhung der Elternbeiträge oder die Verhandlung über höhere Finanzierungsanteile durch den Landkreis, stehen im Fokus.

Investitionsprojekte: Die Sanierung des Kaiser-Maximilian-Platzes und Neubau der beiden Kindertageseinrichtung erfordern nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch personelle.

Gründung der Stadtwerke: Die organisatorische und buchhalterische Vorbereitung auf die finanzielle Selbstständigkeit des neuen Kommunalunternehmens stellt eine bedeutende Herausforderung dar.

Effizienzsteigerungen: Der Verwaltungshaushalt muss verschlankt werden. Dies erfordert die Reduktion freiwilliger Leistungen, die wirtschaftliche Optimierung kostenrechnender Einrichtungen und die Straffung organisatorischer Abläufe.

Die Stadt Füssen steht vor anspruchsvollen Aufgaben, die nicht nur finanzielle, sondern auch strukturelle und organisatorische Veränderungen erfordern. Der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung ist zwingend weiterzuführen, um mittelfristig finanziellen Spielraum für zukünftige Investitionen und den Abbau der Überschuldung zu schaffen. Nur durch einen nachhaltigen und entschlossenen Umgang mit den Ressourcen kann die Stadt langfristig wirtschaftlich stabil aufgestellt werden.

- Stabilisierungshilfebescheid 2024 inkl. Auflagen (Punkte a-h)

Hier erfolgt der Auszug des Stabilisierungshilfebescheids 2024:

Die Stadt Füssen erhält nach den bereits in 2022 bewilligten Mitteln auch im Jahr 2023 und 2024 Bedarfszuweisungen nach Art. 11 BayFAG in Form von Stabilisierungshilfen. Auf Grundlage des Antrags der Stadt vom April 2024 entschied der Verteilerausschuss des Landtags in seiner Novembersitzung 2024 der Stadt Füssen Mittel i. H. v. 4,0 Mio. EURO zukommen zu lassen. Mit Schreiben vom 05.12.2024 ging der Förderbescheid mit umfangreichen Auflagen bei der Stadt Füssen ein. Alle Stadträte erhielten den Bescheid umgehend per Ratsinformationssystem übermittelt.

Der Förderbescheid enthält wie bereits auch schon im Jahr 2022 und 2023 etliche Auflagen, welche an die Gewährung der Stabilisierungshilfezahlung geknüpft sind. Die Auflagen müssen bis spätestens 31. März 2025 erfüllt sein. Im Förderbescheid ist auch ein Widerrufsvorbehalt enthalten. Dieser weist explizit auf die Rückforderung der Stabilisierungshilfe hin, sollte gegen Auflagen verstoßen werden. In den Ausführungen zum Widerrufsvorbehalt spricht die Regierung von Schwaben auch den fortwährenden Bestand des Konsolidierungswillens an. Läge kein Konsolidierungswille mehr vor, so wäre die Bewilligungsbehörde gezwungen, die Gewährung der Stabilisierungshilfe abzulehnen.

Der Bescheid lautet wie folgt:

1. Antrag auf Gewährung einer Stabilisierungshilfe der Säule 1

Auf Grundlage der zur Sitzung am 8. November 2024 vorgelegten Unterlagen wird wie folgt über den Antrag entschieden:

- Es wird eine Stabilisierungshilfe nach Art. 11 BayFAG in Höhe von 4.000.000 € zur Schuldentilgung (Säule 1) unter

nachfolgenden Auflagen (siehe 1. 2. und 3.) bewilligt.

Auflagen zur Bewilligung einer Stabilisierungshilfe der Säule 1

Die Stabilisierungshilfe (Säule 1) wird unter folgenden Auflagen bewilligt, die von der Kommune bis spätestens zum 31. März 2025 erfüllt und nachgewiesen werden müssen:

- Die von der Stadt begonnene Aufgabenkritik ist bei den Pflichtaufgaben und insbesondere bei den Aufgaben, die nicht den originären Pflichtaufgabenbereich zuzuordnen sind konsequent fortzuführen. Hierzu ist eine dezidierte Stellungnahme sowie sofern bereits vorhanden entsprechende Beschlüsse vorzulegen.

- Die gemäß dem vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzept angestoßenen und angedachten Konsolidierungsmaßnahmen sind weiterhin konsequent umzusetzen,

- Mitteilung des aktuellen Sachstands zur Konsolidierung des Bereichs Gebäudemanagement. Zudem ist das weitere Vorgehen für die Gebäude in der Ziegelwiesstraße (Hausnummern 2 bis 16) sowie deren finanzielle Auswirkung mitzuteilen.

- Mitteilung über den Ausgang bzw. den aktuellen Stand zum Verfahren der Stadt Füssen gegen das Bankhaus Hauck & Aufhäuser in Sachen Zinsderivate bzw. SWAP-Geschäfte.

- Fortschreibung und Umsetzung des vorgelegten Haushaltskonsolidie-rungskonzepts bis spätestens zum 31. März 2025 im Benehmen mit dem zuständigen Landratsamt gemäß den Vorgaben der Anlage zum Schreiben des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat vom 19. Februar 2024, Az. 62 -- FV 6520.9-3/10.

Neuerungen und Ergänzungen im Haushaltskonsolidierungskonzept sind hervorzuheben.

- Aktualisierung der tabellarischen Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept entsprechend dem Anlagendokument zum FMS vom 19. Februar 2024, Az. 62 — FV 6520.9-3/10.

- Beschluss des fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzepts einschließlich der aktualisierten tabellarischen Übersicht durch den Stadtrat mit dem Ziel, mittelfristig wieder die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen.

- Prüfhinweise und allgemeine Hinweise:

Bei der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts sind insbesondere folgende Punkte umfassend zu prüfen:

- Von einer Kommune, die Stabilisierungshilfen zur Besserung ihrer finanziellen Lage erhält, wird erwartet, dass sie alle eigenen Einnahmemöglichkeiten ausschöpft. Hierzu gehört u. a. auch, dass die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B mit Wirkung ab 1. Januar 2025 dergestalt angepasst werden, dass sich das jeweilige Grundsteueraufkommen im Jahr 2025 mindestens auf dem jeweiligen Niveau des Jahres 2024 bewegt, das sich bei einem Hebesatz mindestens im Größenklassendurchschnitt der Kassenstatistik 20231 ergeben hätte.

- Prüfung, inwieweit im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Verbesserungsbeiträge erhoben werden

Das Ergebnis der Überprüfung ist im fortzuschreibenden Haushaltskonsolidierungskonzept anschaulich darzustellen.

Die FachbereichsleiterInnen der Stadt Füssen sowie Verantwortlichen der Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen wurden hierüber (erneut) ausführlich informiert.

Auch für das Jahr 2025 wird der Antrag auf Stabilisierungshilfe und ab 2025 auch Säule II -Investitionshilfen für Pflichtaufgaben gestellt worden. Nicht außeracht gelassen werden darf dabei der hohe zusätzliche Personalaufwand innerhalb der Verwaltung.

- Stellungnahmen zur Auflagenerfüllung (Punkte a-h)

Die Stabilisierungshilfe (Säule 1) wird unter folgenden Auflagen bewilligt, die von der Kommune bis spätestens zum 31. März 2025 erfüllt und nachgewiesen werden müssen:

- Die von der Stadt begonnene Aufgabenkritik ist bei den Pflichtaufgaben und insbesondere bei den Aufgaben, die nicht den originären Pflichtaufgabenbereich zuzuordnen sind konsequent fortzuführen. Hierzu ist eine dezidierte Stellungnahme sowie sofern bereits vorhanden entsprechende Beschlüsse vorzulegen.

Stellungnahmen:

Die Stadt Füssen verfolgt bereits seit geraumer Zeit eine umfassende Aufgabenkritik, die sowohl die Pflichtaufgaben als auch die freiwilligen Aufgaben der Stadt betrifft. Im Jahr 2024/2025 wird diese Aufgabenkritik weiter konsequent fortgeführt, um eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen und gleichzeitig die Effizienz der Verwaltung zu steigern.

Im Rahmen der Stabilisierungshilfeauflage 2024 Punkt a) nehmen wir dazu eine dezidierte Stellungnahme zu den durchgeführten Maßnahmen und zukünftigen Vorhaben vor:

Fortführung der Aufgabenkritik bei den Pflichtaufgaben

A. Zielsetzung der Aufgabenkritik

Die Pflichtaufgaben der Stadt Füssen sind gesetzlich vorgegeben und können grundsätzlich nicht reduziert oder gestrichen werden. Dennoch wird jede dieser Aufgaben regelmäßig auf ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit geprüft. Hierbei geht es nicht darum, diese Aufgaben zu hinterfragen, sondern sicherzustellen, dass sie optimal und mit möglichst geringem Ressourceneinsatz erfüllt werden.

B. Beispiel einer Pflichtaufgabe: Kindergärten

Ein konkretes Beispiel für die laufende Aufgabenkritik im Bereich der Pflichtaufgaben stellen die Kindergärten dar.

Die Bereitstellung von Kindergärten und frühkindlicher Bildung gehört zu den zentralen Pflichtaufgaben der Stadt Füssen, da sie durch das Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt ist. Gemäß der gesetzlichen Vorgabe ist die Stadt verpflichtet, für den Bedarf an Kindertagesstätten und Plätzen für die frühkindliche Betreuung zu sorgen. Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Ausführung dieser Aufgabe nicht auf ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit hin überprüft werden kann. Die Stadt Füssen nimmt daher auch im Bereich der Kindergärten eine fortlaufende Aufgabenkritik vor, um die Qualität der Betreuung bei gleichzeitiger Kostenkontrolle zu sichern.

Zielsetzung der Aufgabenkritik im Bereich Kindergärten

Die Zielsetzung der Aufgabenkritik im Bereich der Kindergärten ist es, die erforderliche Anzahl an Betreuungsplätzen bereitzustellen, gleichzeitig aber auch die Struktur und die Finanzierbarkeit der Einrichtungen kontinuierlich zu hinterfragen und zu optimieren. Dabei sollen sowohl die Qualität der frühkindlichen Bildung und Betreuung als auch die Kosteneffizienz gewährleistet werden.

C. Effizienzsteigerung durch Digitalisierung

Auch die Digitalisierung wird als wichtiges Instrument zur Verbesserung der Effizienz bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben genutzt. Die Stadt Füssen prüft, wie durch den Einsatz von IT-gestützten Lösungen Verwaltungsprozesse schneller und kostengünstiger gestaltet werden können. Ein Beispiel ist die Digitalisierung der Kämmerei.

Die Digitalisierung bietet auch im Bereich der Kämmerei der Stadt Füssen enormes Potenzial zur Effizienzsteigerung. Die Einführung digitaler Prozesse und Systeme kann dazu beitragen, den Verwaltungsaufwand zu verringern, die Fehlerquote zu reduzieren und den gesamten Finanzprozess transparenter und effektiver zu gestalten.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2025 wird die Digitalisierung auch in der Kämmerei weiter vorangetrieben, um den Verwaltungsaufwand zu senken und eine bessere Nutzung der Ressourcen zu ermöglichen.

Zielsetzung der Digitalisierung im Bereich Kämmerei

Die Digitalisierung in der Kämmerei verfolgt mehrere Ziele:

- Reduzierung des manuellen Aufwands durch Automatisierung von Routineprozessen.

- Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Finanztransaktionen und Haushaltsbewegungen.

- Schnellere Bereitstellung von Finanzdaten für die Verwaltung und den Stadtrat.

- Optimierung der internen Arbeitsabläufe und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung.

Konkrete Maßnahmen zur Digitalisierung der Kämmerei

Einführung eines elektronischen Haushalts- und Finanzmanagementsystems.

Die Stadt Füssen plant die Einführung oder Weiterentwicklung eines modernen elektronischen Systems für das Haushalts- und Finanzmanagement. Dieses System ermöglicht die vollständige Digitalisierung des Haushaltsplans, der Buchführung sowie der Überwachung von Ausgaben und Einnahmen.

Vorteile:

Automatisierte Berichterstattung und Haushaltsüberwachung.

Geringere Fehlerquote und höhere Genauigkeit bei der Finanzverwaltung.

Direkte Einbindung aller relevanten Fachabteilungen zur schnelleren Entscheidungsfindung.

Auch wird ein Dokumentenmanagement zum 01.05.2025 eingeführt, mit dem die Dokumentierung- und Ablage/Archivierung vollständig digitalisiert und professionalisiert wird.

Fortführung der Aufgabenkritik bei den freiwilligen Aufgaben

A. Zielsetzung und Vorgehensweise

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben verfolgt die Stadt Füssen das Ziel, das Angebot weiterhin bedarfsgerecht und finanziell tragfähig zu gestalten. Durch die regelmäßige Überprüfung der freiwilligen Aufgaben wird sicherstellt, dass diese weiterhin den Bedürfnissen der Bürgerschaft entsprechen, ohne das Haushaltsgleichgewicht zu gefährden.

B. Beispiel einer freiwilligen Aufgabe: Kulturförderung

Im Bereich der Kulturförderung wurden bereits verschiedene Maßnahmen zur Optimierung ergriffen:

Zusammenarbeit mit externen Partnern: Anstatt alle kulturellen Veranstaltungen in städtischer Verantwortung zu halten, wurden Partnerschaften mit lokalen Kulturvereinen etabliert. (Bsp. Förderverein Festival „vielsaitig“)

Dies sorgt für eine breitere Basis der kulturellen Angebote und entlastet den städtischen Haushalt.

Förderung von Eigeninitiativen: Das Engagement von Vereinen in der Kulturarbeit wird gezielt unterstützt, beispielsweise durch reduzierte Mietpreise für städtische Einrichtungen, wodurch städtische Ausgaben reduziert werden.

3. Maßnahme: Auflösung der Stadtgärtnerei ab 01.01.2025

A. Zielsetzung und Auswirkungen

Mit Beschluss vom 16.07.2024 und 23.07.2024 wir die Stadteigene Gärtnerei zum 01.01.2025 aufgelöst.

Diese Entscheidung ist ein zentraler Bestandteil der laufenden Haushaltskonsolidierung 2024/2025 und stellt eine bedeutende Maßnahme zur Entlastung des Verwaltungshaushalts dar.

Die Auflösung der Stadtgärtnerei führt zu einer jährlichen Entlastung von rund 300.000 Euro im Verwaltungshaushalt (bei gleichem Personalstand) da folgende Kosten entfallen:

Betriebskosten: Dies umfasst u.a. Kosten für Betriebsmittel, Geräte und Infrastruktur der Gärtnerei.

Beschaffung: Die Pflanzen werden nicht mehr selbst gezüchtet, sondern werden nach Auftrag angeliefert.

B. Ersatzmodell

Nach der Auflösung der Stadtgärtnerei wird die Stadt Füssen weiterhin auf eine gepflegte und attraktive Stadtgestaltung angewiesen sein. Um dies sicherzustellen, wechseln die Mitarbeiter der Gärtnerei in den Bauhof und sind künftig der Gärtnertrupp. Eine Stelle im Personal „Leitung Gärtnerei“ konnte dadurch eingespart werden.

C. Langfristige Perspektive

Die Auflösung der Stadtgärtnerei ist eine Maßnahme, die im Einklang mit der allgemeinen Strategie zur Haushaltskonsolidierung steht. Auf lange Sicht wird dies nicht nur zu einer Entlastung des Verwaltungshaushalts führen, sondern auch den Fokus auf eine Professionalisierung der gärtnerischen Aufgaben legen, was eine nachhaltigere und flexiblere Lösung darstellt.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Die Stadt Füssen führt die Aufgabenkritik konsequent fort, sowohl im Bereich der Pflichtaufgaben als auch der freiwilligen Aufgaben. Die Evaluierung und Optimierung der Aufgabenerfüllung erfolgt fortlaufend, um die Effizienz zu steigern und den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren.

Die Auflösung der Stadtgärtnerei ab dem 01.01.2025 stellt eine bedeutende Maßnahme dar, die zu einer jährlichen Entlastung von rund 300.000 Euro führen wird. Gleichzeitig wird die Stadt sicherstellen, dass die gärtnerische Pflege weiterhin in hoher Qualität gewährleistet wird.

Zukünftig wird die Stadt Füssen weiterhin alle Aufgaben, sowohl Pflicht- als auch freiwillige Aufgaben, regelmäßig auf ihre Notwendigkeit und Effizienz hin überprüfen, um die Finanzlage der Stadt langfristig zu stabilisieren und die Daseinsvorsorge optimal sicherzustellen.

- Die gemäß dem vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzept angestoßenen und angedachten Konsolidierungsmaßnahmen sind weiterhin konsequent umzusetzen,

Die Stadt Füssen bestätigt, dass die im vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzept festgelegten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung konsequent umgesetzt werden. Dabei wird die bereits begonnene Umsetzung fortgeführt, um eine nachhaltige und stabile finanzielle Grundlage für die Stadt zu schaffen. Nachfolgend geben wir einen Überblick über die bereits umgesetzten sowie die noch geplanten Konsolidierungsmaßnahmen, die im Rahmen der Stabilisierungshilfeauflage 2024 weiterhin verfolgt werden.

Durch die kontinuierliche Überprüfung von Ausgaben, Einnahmen und Verwaltungsstrukturen sowie die Implementierung von Digitalisierung und Kooperationen wird die Stadt auch 2025 auf einem soliden Kurs bleiben, um die finanziellen Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig die Daseinsvorsorge in allen relevanten Bereichen zu sichern.

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen wird regelmäßig evaluiert und gegebenenfalls angepasst, um sicherzustellen, dass die angestrebte Haushaltsstabilisierung nachhaltig erreicht wird.

- Mitteilung des aktuellen Sachstands zur Konsolidierung des Bereichs Gebäudemanagement. Zudem ist das weitere Vorgehen für die Gebäude in der Ziegelwiesstraße (Hausnummern 2 bis 16) sowie deren finanzielle Auswirkung mitzuteilen.

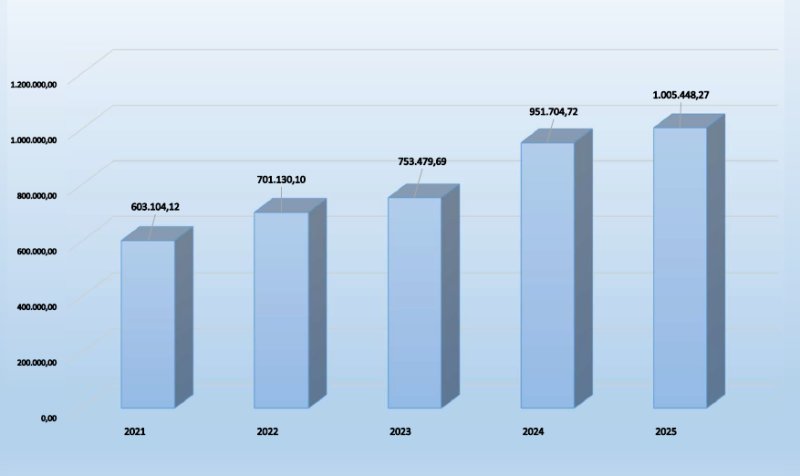

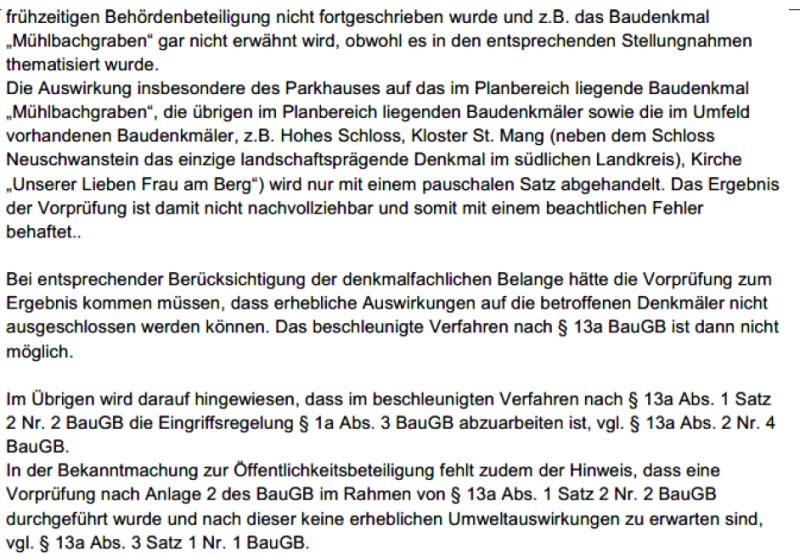

Die Stadt Füssen hat im Bereich Gebäudemanagement eine erhebliche Verbesserung erzielt, insbesondere bei den Kaltmieteinnahmen. Von Gesamt über alle Liegenschaften hinweg 603.104 Euro im Jahr 2021 konnten die Einnahmen bis 2025 auf 1.005.448 Euro gesteigert werden. Dies bedeutet, dass die Stadt erstmals die 1-Millionen-Euro-Grenze überschreiten wird – ein klarer Erfolg. Diese Steigerung zeigt die positive Entwicklung im Bereich der Vermietung städtischer Liegenschaften und unterstützt die Konsolidierungsziele des Haushalts. Die kontinuierliche Steigerung der Kaltmieteinnahmen um mehr als 66 % innerhalb von nur 39 Monaten deutet auf eine erfolgreiche Strategie zur effizienten Nutzung und Verwaltung der städtischen Immobilien hin. (Details ab Seite 55)

Dieser Fortschritt ist besonders bedeutend im Hinblick auf die geplanten Investitionen und Modernisierungen, wie sie beispielsweise im Projekt zur Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum in der Ziegelwiesstraße vorgesehen sind. Die Stadt Füssen hat es somit geschafft, eine stabile Einnahmequelle zu etablieren, die zur Finanzierung von Zukunftsprojekten beiträgt und zur Konsolidierung des städtischen Haushalts beiträgt.

Die Liegenschaften in der Ziegelwiesstraße umfassen mehrere Mehrfamilienhäuser, die allesamt sanierungsbedürftig sind und aus den Jahren 1919 bis 1926 stammen. Die Gebäude weisen verschiedene strukturelle und energetische Mängel auf, insbesondere fehlen zentrale Heizungen sowie eine Dachdämmung und Dachschalung.

Objekte im Überblick:

Ziegelwiesstraße 2, 4, 6

Baujahr: 1919 - 1926

Art: Mehrfamilienhaus

Nutzung: 9 Wohnungen

Zustand: Sanierungsbedürftig, ohne zentrale Heizung, keine Dachdämmung

Grundstücksfläche: 1.110 m²; 940 m²; 630 m²

Wohnfläche: 745,5 m²

Jahresüberschuss 2025: 24.719 Euro

Ziegelwiesstraße 8, 10

Baujahr: 1919 - 1926

Art: Mehrfamilienhaus

Nutzung: 6 Wohnungen

Zustand: Sanierungsbedürftig, ohne zentrale Heizung, keine Dachdämmung

Grundstücksfläche: 630 m²; 490 m²

Wohnfläche: 474,18 m²

Jahresüberschuss 2025:-1.261 Euro (aufgrund Renovierung einer Wohnung zur Neuvermietung)

Ziegelwiesstraße 12, 14

Baujahr: 1919 - 1926

Art: Mehrfamilienhaus

Nutzung: 6 Wohnungen

Zustand: Sanierungsbedürftig, ohne zentrale Heizung, keine Dachdämmung

Grundstücksfläche: 580 m²; 633 m²

Wohnfläche: 476,79 m²

Jahresüberschuss 2025: 13.154 Euro

Ziegelwiesstraße 16

Baujahr: 1919 - 1926

Art: Mehrfamilienhaus

Nutzung: 6 Wohnungen

Zustand: Sanierungsbedürftig, ohne zentrale Heizung, keine Dachdämmung

Grundstücksfläche: 820 m²

Wohnfläche: 360 m²

Jahresüberschuss 2025: 14.360 Euro

Fazit zu den Liegenschaften Ziegelwies:

Die Liegenschaften in der Ziegelwiesstraße erwirtschaften derzeit Gewinne, wenn auch die Überschüsse noch gering sind. Die Mieten werden gemäß den gesetzlichen Fristen angepasst, um die Rentabilität zu steigern. Eine Kernsanierung der Gebäude wird für das Jahr 2029-2032 in Erwägung gezogen, um die Energieeffizienz zu verbessern und den Zustand der Liegenschaften langfristig zu sichern.

Die Planungen und finanziellen Überschüsse aus den Immobilien zeigen eine positive Entwicklung, jedoch könnte eine umfassendere Sanierung die wirtschaftliche Rentabilität weiter steigern und gleichzeitig zur Verbesserung der Wohnqualität beitragen. Zugleich wird die Stadtverwaltung die Bauentwicklungen im Jahr 2025 und 2026 beobachten und es besteht die Möglichkeit zur Veräußerung des gesamten Areals an einen Bauträger, um hier eine Nachverdichtung anzustreben und ggf. das komplette Areal neu zu überbauen.

Fokus für 2025 und 2026 liegt darin, das Areal Ziegelwies im Bereich der Rendite zu steigern, um zukünftige Maßnahmen finanzieren zu können und zugleich ein Szenario B (Verkauf) weiterzuentwickeln.

- Mitteilung über den Ausgang bzw. den aktuellen Stand zum Verfahren der Stadt Füssen gegen das Bankhaus Hauck & Aufhäuser in Sachen Zinsderivate bzw. SWAP-Geschäfte.

Der Rechtsstreit der Stadt Füssen gegen das Bankhaus Hauck & Aufhäuser bezüglich der Swap-Geschäfte setzt sich fort. Es gab einen Hinweisbeschluss des OLG München vom 15.11.2023, in welchem den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme bis 15.02.2024 zu den Hinweisen des Senats gegeben wurde. Wir haben mit unserer Anwaltskanzlei fristgemäß eine 15-seitige Stellungnahme ausgearbeitet und eingereicht.

Der nächste Gerichtstermin ist nun für den 10. Februar 2025 in München angesetzt. Das Ergebnis wird anschließend zeitnah an unsere Aufsichtsbehörde, dem LRA OAL übermittelt.

- Fortschreibung und Umsetzung des vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzepts bis spätestens zum 31. März 2025 im Benehmen mit dem zuständigen Landratsamt gemäß den Vorgaben der Anlage zum Schreiben des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat vom 19. Februar 2024, Az. 62 – FV 6520.9-3/10. Neuerungen und Ergänzungen im Haushaltskonsolidierungskonzept sind hervorzuheben.

Die 3. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts der Stadt Füssen wird am 28. Januar 2025 in einer Sitzung des Stadtrats beschlossen. Anschließend wird das Konzept beim zuständigen Landratsamt eingereicht. In dieser Fortschreibung werden alle relevanten Neuerungen und Ergänzungen hervorgehoben, um den Haushaltsplan weiter zu optimieren und den Vorgaben des Staatsministeriums der Finanzen zu entsprechen.

- Aktualisierung der tabellarischen Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept entsprechend dem Anlagendokument zum FMS vom 19. Februar 2024, Az. 62 — FV 6520.9-3/10.

Aktualisiert im Anhang.

- Beschluss des fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzepts einschließlich der aktualisierten tabellarischen Übersicht durch den Stadtrat mit dem Ziel, mittelfristig wieder die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Die 3. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts der Stadt Füssen wird voraussichtlich am 28. Januar 2025 in einer Sitzung des Stadtrats beschlossen. Anschließend wird das Konzept beim zuständigen Landratsamt eingereicht. In dieser Fortschreibung werden alle relevanten Neuerungen und Ergänzungen hervorgehoben, um den Haushaltsplan weiter zu optimieren und den Vorgaben des Staatsministeriums der Finanzen zu entsprechen.

h) Prüfhinweise und allgemeine Hinweise:

Bei der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts sind insbesondere folgende Punkte umfassend zu prüfen:

· Von einer Kommune, die Stabilisierungshilfen zur Besserung ihrer finanziellen Lage erhält, wird erwartet, dass sie alle eigenen Einnahmemöglichkeiten ausschöpft. Hierzu gehört u. a. auch, dass die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B mit Wirkung ab 1. Januar 2025 dergestalt angepasst werden, dass sich das jeweilige Grundsteueraufkommen im Jahr 2025 mindestens auf dem jeweiligen Niveau des Jahres 2024 bewegt, das sich bei einem Hebesatz mindestens im Größenklassendurchschnitt der Kassenstatistik 20231 ergeben hätte.

· Prüfung, inwieweit im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Verbesserungsbeiträge erhoben werden

Beiträge Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:

Die Stadt Füssen hat die Wasser- und Abwassergebühren zum 17. Dezember 2024 angepasst. Die Wassergebühr wurde auf 2,01 € pro m³ erhöht, die Abwasser-Einleitungsgebühr auf 3,56 € pro m³. Zudem wurden Grundgebühren eingeführt, um Zweitwohnungsbesitzer stärker zu belasten. Die Kalkulation nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) wird von 4 auf 2 Jahre reduziert, um aktuellere Marktpreise zu bieten.

Die Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren zum 01.01.2025 stellt sich wie folgt dar:

- Die Wassergebühr wurde von 1,39 € auf 2,01 € pro m³ erhöht.

Das entspricht einer Erhöhung von etwa 44,6%.

- Die Abwasser-Einleitungsgebühr wurde von 2,52 € auf 3,56 € pro m³ erhöht, was eine Erhöhung von etwa 41,3% bedeutet.

Beiträge Grundsteuer A und B:

Die Grundsteuerreform 2025 wird durch das Bayerische Grundsteuergesetz umgesetzt, wobei ein wertunabhängiges Modell für die Grundsteuer B eingeführt wird.

Zum 1. Januar 2025 müssen die Hebesätze angepasst werden.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 26.11.2024 folgendes beschlossen:

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt bei 415%.

Während der Hebesatz für die Grundsteuer B von 435% auf 475% steigt.

Dies führt voraussichtlich zu Mehreinnahmen von etwa 38.313,27 Euro.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die beiliegende 3. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Stadt Füssen. Dieses bildet auch weiterhin die Grundlage für die künftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und setzt die Leitlinien des künftigen Handels der Stadt mit dem Ziel, mittelfristig wieder finanziell handlungsfähig zu werden. Das Konzept dient dazu als eine politische Grundsatzerklärung mit Selbstverpflichtung sowohl für die Politik und Verwaltung für die bevorstehenden finanzpolitischen Herausforderungen zu verstehen.

Spätestens zur Haushaltsaufstellung und Haushaltsberatung 2026 ist dieses Konzept den aktuellen Entwicklungen zur 4. Fortschreibung anzupassen und fortzuschreiben.

Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die beiliegende 3. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Stadt Füssen. Dieses bildet auch weiterhin die Grundlage für die künftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und setzt die Leitlinien des künftigen Handels der Stadt mit dem Ziel, mittelfristig wieder finanziell handlungsfähig zu werden. Das Konzept dient dazu als eine politische Grundsatzerklärung mit Selbstverpflichtung sowohl für die Politik und Verwaltung für die bevorstehenden finanzpolitischen Herausforderungen zu verstehen.

Spätestens zur Haushaltsaufstellung und Haushaltsberatung 2026 ist dieses Konzept den aktuellen Entwicklungen zur 4. Fortschreibung anzupassen und fortzuschreiben.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 19, Dagegen: 1

zum Seitenanfang

5. Stadtbibliothek Füssen: Open Library

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

beschliessend

|

5 |

Sachverhalt

Die Einführung von Open Library in der Stadtbibliothek Füssen ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern einen flexibleren Zugang zu Medien und digitalen Ressourcen, was die Attraktivität und Nutzung der Bibliothek erhöht.

Durch erweiterte Öffnungszeiten wird das Bildungs- und Kulturangebot der Stadt gestärkt und besser an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst. Zudem fördert die Open Library eine effiziente Ressourcennutzung, was zur Haushaltskonsolidierung beiträgt, indem Betriebskosten optimiert und Personalressourcen entlastet werden.

Der Haupt-, Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 18.07.2023 beschlossen, das Projekt Open Library in der Stadtbibliothek Füssen zeitnah umzusetzen und die Verwaltung beauftragt, die dazu erforderlichen Schritte vorzubereiten, um eine Entscheidungsreife im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 herzustellen.

Bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 wurde das Projekt verschoben, um Finanzierung und Förderungen sicherstellen zu können.

Durch die in Aussicht gestellte Förderung von 30 bis 40 % der förderfähigen Kosten kann das Open Library-Projekt in der Bibliothek Füssen nun umgesetzt werden, was den Zugang zu Bildungs- und Kulturangeboten deutlich verbessert. Die finanzielle Unterstützung entlastet den städtischen Haushalt und ermöglicht eine kosteneffiziente Realisierung des Projekts. Dies stärkt die Bibliothek als modernen Begegnungs- und Lernort für alle Bürgerinnen und Bürger.

Die Open Library wird derzeit als einzige Möglichkeit zur Erweiterung der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek gesehen. Die Einrichtung kann durch die Aufsplittung sowohl haushaltstechnisch wie auch personell mit einer vertretbaren Belastung umgesetzt werden.

Die Open Library wird in zwei Stufen ausgerollt:

- Jahr 2025:

Die mit der Open Library kompatible RFID-Ausstattung wird angeschafft und kann sofort für den normalen Bibliotheksbetrieb genutzt werden.

- Jahr 2026

Umsetzung der Open Library Installation und Implementierung

Bei den Haushaltsberatungen für 2025 wurden 25.000 Euro für RFID-Komponenten in den Haushaltsplan 2025 und 85.000 Euro für Open-Library-Technik, Elektroinstallation etc. in den Finanzplan für 2026 aufgenommen.

Insgesamt ist mit ca. 23.000 Euro Förderung zu rechnen. Somit würden sich die Kosten für die gesamte Umsetzung der Open Library auf rund 87.000 Euro reduzieren.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts die Umsetzung des Projekts Open Library in der Stadtbibliothek Füssen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die zweckgebundenen Fördermittel zu beantragen, die erforderlichen Maßnahmen zur technischen Umsetzung, zur Anpassung des Sicherheitskonzepts sowie zur Öffentlichkeitsarbeit zeitnah vorzubereiten und durchzuführen.

Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts die Umsetzung des Projekts Open Library in der Stadtbibliothek Füssen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die zweckgebundenen Fördermittel zu beantragen, die erforderlichen Maßnahmen zur technischen Umsetzung, zur Anpassung des Sicherheitskonzepts sowie zur Öffentlichkeitsarbeit zeitnah vorzubereiten und durchzuführen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 20, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

6. Vorberatung: (FTM/INTERREG) Gestaltung Kaiser-Maximilian-Platz

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

beschliessend

|

6 |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

25.02.2025

|

ö

|

beschliessend

|

9 |

Sachverhalt

Einführung:

Kurzbeschreibung

INTERREG Klimaanpassungsprojekt Reutte –

Füssen für Entsiegelung und Ressourcensparsamkeit

Kurzbeschreibung

INTERREG Klimaanpassungsprojekt Reutte –

Füssen für Entsiegelung und Ressourcensparsamkeit

Hintergrund:

Füssen Tourismus und Marketing engagiert sich zunehmend bei Infrastrukturprojekten im öffentlichen Raum. Das Unternehmen nimmt damit den Auftrag an, Beiträge für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung zu leisten und damit die Aufenthalts- und Lebensqualität gleichermaßen für Einheimische und Gäste zu steigern. Das Engagement beschränkt sich satzungsgemäß auf Projekte nachweisbarer touristischer Relevanz mit dem Fokus auf Maßnahmen, bei denen ein Handlungsbedarf auch aus Sicht der übergeordneten Stadtentwicklung offensichtlich ist.

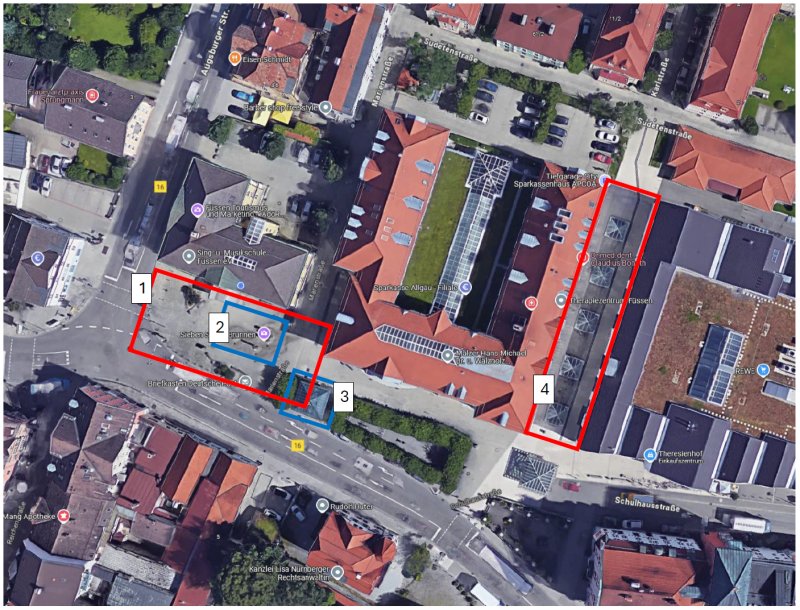

Über die aktuelle Diskussion zur Sanierung des Sieben-Stein-Brunnens wurde auf Arbeitsebene (Bauamt, Stadtwerke, FTM; teilweise unter Einbeziehung von Herrn Bürgermeister Eichstetter) der Blick geweitet: Welchen Beitrag leistet der Brunnen für die Bedeutung und Funktion des Kaiser-Maximilian-Platzes? Welche Funktion hat der Kaiser-Maximilian-Platz mit seinen verschiedenen „Bausteinen“ in der bzw. für die Kernstadt? Dabei spielen u.a. die folgenden Konzepte bzw. Handlungsbedarfe eine Rolle:

- Innenstadtentwicklung, u.a. Innenstadt- und Tunnelprojekt

Klimaanpassung, u.a. Entsiegelung, Versickerung, öffentliches Angebot an Trinkwasser, gleichzeitig Ressourcensparsamkeit z.B. bei Trinkwasser

Mobilität, u.a. Altstadt-nahe Radabstellanlagen

Zielsetzung:

Die Stadt Füssen verfügt bisher über kein Klimaanpassungskonzept. Ein grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt mit der Stadtgemeinde Reutte kann als Starterprojekt eine Klimaanpassungsentwicklung einleiten sowie die Perspektive auf Synergien aus der gemeinsamen Entwicklung und auf eine attraktive Förderkulisse aus dem Programm INTERREG VI-A Bayern – Österreich 2021-2027 eröffnen.

Der Kaiser-Maximilian-Platz soll auf Füssener Seite der Kernbaustein des Projektes werden, für Klimaanpassung sensibilisieren und gleichzeitig wichtige städtebauliche Aufgaben lösen:

- Lösung der Frage nach Status und Standort des Sieben-Stein-Brunnens

- Schaffung weiterer, hochwertiger und altstadtnaher Radabstellanlagen (voraussichtlich außerhalb des Interreg-Projektes!)

- Aufwertung oder Deinstallation des Info-Pavillons

- Entsiegelung und Erhöhung der Versickerungsfähigkeit der Oberfläche

- Begrünung und Beschattung zur Reduzierung der Überhitzung

- KMP vor der TI

- Sieben-Stein-Brunnen

- Pavillon

- „Pyramidengasse“

Maßnahmen:

Sieben-Stein-Brunnen:

- Themen im Rahmen der Klimaanpassung: Ressourcensparsamkeit (Trinkwasser), Mikroklima (Befeuchtung)

- Aufwand für die Sanierung der Technik steht noch nicht fest.

- Eine Sanierung am bisherigen Standort würde neben der Erneuerung der Technik auch eine neue Modellierung der Pflasterung im Umgriff bedeuten. Zu prüfen wäre, ob dadurch sichergestellt werden kann, dass zukünftig kein Wasser ungewollt versickert und ggf. die Parkgarage weiter beschädigt.

- Alternative 1: Zwecks Sicherstellung eines optimalen Betriebes inklusive Nutzung von Regenwasser, das über eine Zisterne aufgefangen werden soll, käme als Alternative die Verlegung des 7SB an einen anderen Standort in Frage. Zur Diskussion kam der Freyberg Park. Der Brunnen würde das Umfeld des Bahnhofs deutlich aufwerten und entspräche der Zielsetzung aus dem ISEK. Die Kalkulation der Verlegung kann gemeinsam mit dem Bauamt stattfinden.

- Alternative 2: Dritte Option wäre die Stilllegung des 7SB und künstlerische Gestaltung am bisherigen Standort KMP. Der Künstler Christian Tobin hält einen Teilbetrieb für die schlechteste Lösung.

- Ziel: Entweder Sanierung am KMP mit Vollbetrieb oder Prüfung der Verlegung des Sieben-Stein-Brunnens an einen alternativen Standort, vorzugsweise in den Freyberg-Park, und Optimierung auf die Nutzung von Naturwasser (Regenwasser).

- Bei der Abwägung sollten die Kosten ebenso einfließen wie die städtebaulich optimale Platzierung im Hinblick auf die aktuelle Stadtentwicklung.

Pavillon:

- Themen im Rahmen der Klimaanpassung: Reduzierung der Bebauung, Entsiegelung, evtl. Begrünung

- Der Pavillon enthält umfangreiche Technik zur Belüftung der Tiefgarage, kann daher nicht komplett abgebaut werden.

- Lediglich eine Reduzierung des Baukörpers um ca. die Hälfte oder komplette Umgestaltung unter der Voraussetzung der weiterhin gesicherten Unterbringung der Technik wäre denkbar.

- Optionen:

- Umgestaltung in eine „Laube“?

- Begrünung?

- Nutzung des Daches für PV zur Speisung der Technik mit Strom?

- Bei ganzer oder teilweiser Beibehaltung des Pavillons sollten auch die bisherigen Infobausteine (Informator, Tafeln, Prospektauslage…) weiterhin dort untergebracht bleiben, evtl. in modifizierter Form.

- Ziel: Der Pavillon wird auf ein Minimum reduziert.

Oberfläche:

- Themen im Rahmen der Klimaanpassung: Entsiegelung, Versickerungsfähigkeit, Begrünung, Beschattung

- Auf die Belange der Platzpflege (u.a. Schneeräumung) und der Barrierefreiheit ist Rücksicht zu nehmen.

- Eine kurzfristige Prüfung hinsichtlich Baudenkmäler ist nicht zu leisten. Es besteht die Hoffnung, dass entsprechende Untersuchungen bei der Anlage der bisherigen Infrastruktur ausreichend vorgenommen wurden. Die meisten Maßnahmen dürften sich an der Oberfläche bewegen. Ausnahme: Baumpflanzungen.

- Bzgl. Brandschutz, Rettungswegen, Zufahrten etc. ist der aktuelle Stand zugrunde zu legen.

- Gespräche mit Eigentümern müssen in der weiteren Folge geführt werden, bis Einreichfrist des Förderantrags voraussichtlich nicht leistbar.

- Eventuell Verlegung der Großveranstaltung „Rutsch Party“ an einen anderen Standort.

- Ziel: Die klimaangepasste Weiterentwicklung der Oberfläche des KMP wird unter Beibehaltung der bisherigen Rahmenbedingungen, aber unter der Prämisse der Beibehaltung des Pavillons oder alternativen Baukörpers geplant.

Weitere Bausteine mit dem Ziel einer klimaangepassten Stadtentwicklung außerhalb des Interreg-Projektes:

- Klimaangepasste Umgestaltung des Platzes „Magnusblick“ zum Kreuzungspunkt der touristischen Straßen Entsiegelung, versickerungsfähige Oberfläche, Begrünung, Beschattung

- In Prüfung: Umstellung der Versorgung des Kneippbeckens in Bad Faulenbach von Trinkwasser auf Naturwasser (Notburgaquelle oder Alatseeleitung) Ressourcensparsamkeit

- Entwicklung der „Pyramidengasse“ zu einem „Rad-Hub“ / zentralen und attraktiven Rad-Parkplatz nachhaltige Mobilität

- Interreg-people2people-Projekt zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit

Zeitplanung:

- Präsentation des Projektgedankens und der Zielsetzungen in der Stadtratssitzung am 28.01.2025 zur Erreichung einer grundsätzlichen Zustimmung zu:

- Klimapartnerschaft mit der Stadtgemeinde Reutte mit dem Interreg-Projekt als Starter-Projekt

- Beauftragung der Detailausarbeitung der o.g. Entwicklungsbausteine

- Stadtratssitzung am 25.02.2025:

- Beratung und Verabschiedung der Detailausarbeitung

- Beauftragung der Förderantragstellung durch FTM

- Anschließend:

- Sicherstellung der Zustimmung des Verwaltungsrates von FTM

- Weitere Ausarbeitung

- Förderantragstellung; Frist: 31.03.2025

Zur ergänzenden Information: Der Wasserverbrauch des Sieben-Stein-Brunnens mit nur 3 von 7 Steinen hat im Jahr 2024 einen Frischwasserverbrauch von 803.000 Liter Wasser ergeben. Hier ist dringender Handlungsbedarf.

Beschlussvorschlag

- Der Stadtrat befürwortet ausdrücklich eine Klimapartnerschaft mit der Stadtgemeinde Reutte/Tirol

- generell zum Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Lösen von Aufgaben in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung

- speziell zur Entwicklung und Umsetzung eines Förderprojektes zu Klimaanpassung mit den Schwerpunkten Entsiegelung, Energieeffizienz und Ressourcensparsamkeit

- Der Stadtrat befürwortet eine klimaangepasste Entwicklung des Kaiser-Maximilian-Platzes als Beitrag zu einer verantwortungsvollen und zukunftsgerichteten Stadtentwicklung sowie zur Behebung städtebaulicher Defizite und von Sanierungsbedarf. Dieses Projekt soll Füssens Kernbaustein für das grenzüberschreitende Förderprojekt mit der Stadtgemeinde Reutte werden.

- Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung mit der Ausarbeitung eines ersten Konzeptes zur Umsetzung der beschriebenen Projektbausteine am Kaiser-Maximilian-Platz.

Das Konzept wird in der Februar-Sitzung des Stadtrates zur Beratung vorgelegt.

Diskussionsverlauf

Dr. Metzger befürwortet die Idee Klimastadt zu werden. Für die Klimaanpassung müsse die Stadt ohnehin mehr grüne Bereiche entwickeln. In der Vergangenheit wurde viel zerstört, eine Begrünung im Stadtgebiet wäre sicherlich umsetzbar. Er hält auch weiterhin an einer bereits angeregten Baumschutzsatzung fest, damit im privaten Bereich die Begrünung geschützt wird.

Stadtrat Doser schlägt vor, besser mit einem Starterpaket anzufangen. Eine Baumschutzsatzung schreibt vielleicht zu stark die Persönlichkeitsrechte der Bürger vor.

Stadtrat Waldmann erkundigt sich beim Tourismusdirektor, welche Voraussetzungen bis März dieses Jahres erfüllt werden müssen, um den Förderantrag fristgerecht einzureichen.

Herr Fredlmeier teilt mit, dass es in der Kürze der Zeit nicht möglich sein wird eine Bürgerbeteiligung anzukurbeln. Es benötigt eine konkrete Vorstellung, was entwickelt werden sollte. Begleitet wird das Konzept von Frau Dietz-Hofmann und den Kompetenzen der Stadträte. Der Versuch eine Kooperation mit Reutte einzugehen wäre es wert. Sollten binnen 4 Wochen die wichtigsten Eckpunkte nicht zusammengestellt werden, war der Versuch der Klimastadt und der interkommunalen Zusammenarbeit mit Reutte zumindest gegeben.

Einigkeit gab es bei den Mitgliedern des Stadtrates zum geplanten Projekt und möchten dieses auch unterstützen immer mit dem Augenmerk auf die finanzielle Situation.

Stadtrat Peresson appelliert an die Stadtverwaltung und Stadtratsmitgliedern einen Städteplaner zu beauftragen.

Der Zweite Bürgermeister Schneider lobt die Zusammenarbeiten zwischen Reutte und Füssen und befürwortet die „Interreg Kooperation“.

Beschluss

- Der Stadtrat befürwortet ausdrücklich eine Klimapartnerschaft mit der Stadtgemeinde Reutte/Tirol

- generell zum Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Lösen von Aufgaben in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung

- speziell zur Entwicklung und Umsetzung eines Förderprojektes zu Klimaanpassung mit den Schwerpunkten Entsiegelung, Energieeffizienz und Ressourcensparsamkeit

- Der Stadtrat befürwortet eine klimaangepasste Entwicklung des Kaiser-Maximilian-Platzes als Beitrag zu einer verantwortungsvollen und zukunftsgerichteten Stadtentwicklung sowie zur Behebung städtebaulicher Defizite und von Sanierungsbedarf. Dieses Projekt soll Füssens Kernbaustein für das grenzüberschreitende Förderprojekt mit der Stadtgemeinde Reutte werden.

- Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung mit der Ausarbeitung eines ersten Konzeptes zur Umsetzung der beschriebenen Projektbausteine am Kaiser-Maximilian-Platz.

Das Konzept wird in der Februar-Sitzung des Stadtrates zur Beratung vorgelegt.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 19, Dagegen: 1

Dokumente

Download INTERREG Projekt.pdf

zum Seitenanfang

7. Bebauungsplan S 55 - Mühlbachgasse;

Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange; Verfahrensbeschluss

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat

|

Sitzung des Stadtrates

|

28.01.2025

|

ö

|

beschliessend

|

7 |

Sachverhalt

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans bestehend aus den textlichen Festsetzungen (Teil A), der Planzeichnung (Teil B), der Begründung (Teil C) und der Vorprüfung des Einzelfalls (Teil D) sowie den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen konnte gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 31.07.2024 bis einschließlich 16.09.2024 im Internet auf der Homepage der Stadt Füssen unter https://www.stadt-fuessen.de/Bebauungsplan-S-55-Muehlbachgasse eingesehen werden. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet lagen die voran genannten Unterlagen im Rathaus der Stadt Füssen (Flur des ersten Obergeschosses, Lechhalde 3, 87629 Füssen) während der allgemeinen Öffnungszeiten aus.

Da der Ort der Auslegung nicht barrierefrei erreichbar ist, bestand die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Papierunterlagen oder zur eventuellen Niederschrift einer Stellungnahme unter Telefon 08362/903-151 einen Termin zu vereinbaren. Der Inhalt der Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 BauGB ausliegenden Unterlagen waren auch über das zentrale Internetportal des Freistaats Bayern (https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal/ bzw. https://v.bayern.de/LTMqh) zugänglich gemacht.

Parallel mit der Veröffentlichung fand die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt.

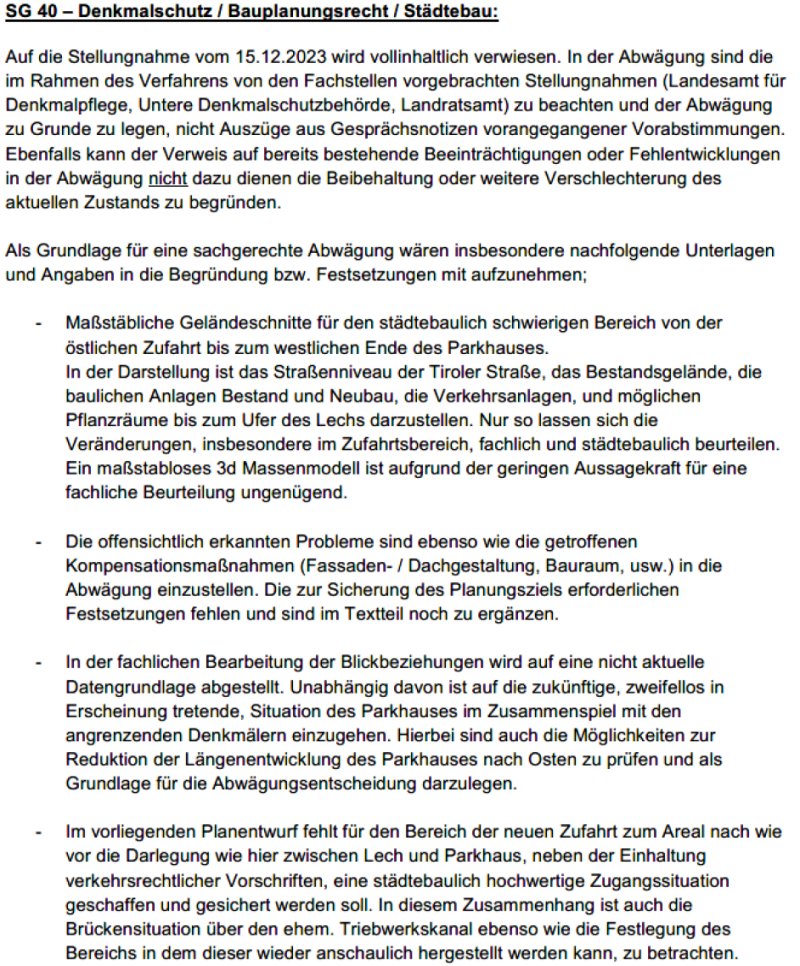

Hinsichtlich der Stellungnahmen des Landratsamts Ostallgäu und zum Denkmalschutz fand am 10.01.2025 eine Besprechung mit den Behördenvertretern statt. Wesentliche Ergebnisse:

- Der Mobilitätshub (Parkhaus) wird in seiner Grundfläche reduziert, so dass der Abstand zur Einfahrt in das Gelände vergrößert wird.

Die oberste Ebene (Dachfläche) soll von Fahrzeugen freigehalten werden, da diese die Ansichten beeinträchtigen. Die Höhe muss unter der Tiroler Straße liegen.

Die Gestaltung soll über einen Architektenwettbewerb gelöst werden.

Der Mühlkanal wird über ein Maßnahmenkonzept dokumentiert; ein Rückbau der Verfüllung ist nicht mehr erforderlich.

Unter diesen Voraussetzungen wird der Planung zugestimmt.

Ergebnisse und Planentwurf siehe Anlagen im Ratsinformationssystem. Abwägung mit Einzelbeschlüssen siehe nachstehend.

Stellungnahmen von Seiten der Öffentlichkeit gingen nicht ein.

Keine Stellungnahmen haben abgegeben:

01 Abwasserzweckverband Füssen

02 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Marktoberdorf

04 Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben

05 Bayerische Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen (BSV)

07 Bayer. Landesamt für Umwelt

08 Bund Naturschutz Bayern e.V.

11 Erdgas Allgäu Ost GmbH & Co. KG

12 Feuerwehrkommandant Füssen

14 Gemeinde Eisenberg

15 Gemeinde Hopferau

17 Gemeinde Rieden am Forggensee

22 Kreisbrandrat

23 Kreisfischereiverein Füssen e.V.

27 Landesbund für Vogelschutz

28 Landesverband des bayerischen Einzelhandels

31 Regionalverkehr Allgäu GmbH (RVA)

35 Stadtwerke Füssen

36 Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e. V.

Stellungnahmen ohne Bedenken oder Anregungen haben abgegeben:

13 Füssen Tourismus und Marketing vom 30.07.2024

16 Gemeinde Pfronten vom 09.08.2024

18 Gemeinde Schwangau vom 09.09.2024

19 Handelsverband Bayern e.V. vom 06.08.2024

20 Handwerkskammer vom 29.08.2024

21 Industrie- und Handelskammer Schwaben vom 06.09.2024

24 Kreishandwerkerschaft vom 29.08.2024

25 Kreisheimatpfleger - Bodendenkmalpflege vom 16.09.2024

Stellungnahmen mit Bedenken oder Anregungen haben vorgebracht:

03 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 06.08.2024

06 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 20.08.2024

26 Kreisheimatpfleger – Baudenkmalpflege, Planungs- und Bauwesen vom 10.09.2024

29 Landratsamt Ostallgäu vom 16.09.2024

32 Regionaler Planungsverband vom 10.09.2024

34 Staatliches Bauamt Kempten vom 19.08.2024

37 Wasserwirtschaftsamt Kempten vom 05.09.2024

Stellungnahmen mit Hinweisen

09 Deutsche Telekom AG vom 05.09.2024

10 Elektrizitätswerk Reutte GmbH & Co.KG vom 06.08.2024

30 Regierung von Schwaben vom 17.09.2024

33 Schwaben Netz GmbH vom 07.08.2024

Planer- und Verwaltungsanregungen

Im Zuge der weiteren Planungen und Abstimmungen haben sich folgende Änderungen ergeben:

Überarbeitung des Baufenster 5 „Mobilitätshub“

Im Rahmen der Überarbeitung des Bebauungsplans S 55 wurde das Baufenster 5, vorgesehen für den Mobilitätshub, angepasst. Die Änderungen basieren auf Abstimmungen zwischen, Vertreter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD), Vertreter des Landratsamts Ostallgäu (LRA), Bürgermeister und Stadtverwaltung sowie dem Eigentümer mit seinen Planern. Die Abstimmung fand am 10.01.2025 statt.

Um den Anforderungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie den verkehrstechnischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, wurde die ursprünglich geplante Ausdehnung des Mobilitätshubs gekürzt und in der Breite angepasst. Zudem wurde festgelegt, dass die maximale Gebäudehöhe die Bundesstraße B17 weiterhin nicht überschreiten darf und stattdessen deren Höhenlage unterschreiten soll. Diese Änderungen sichern eine bessere Einbindung in das bestehende Umfeld und berücksichtigen die Interessen aller beteiligten Akteure. Ergänzend wird in einem städtebaulichen Vertrag sichergestellt, dass das Dach des Parkdecks nicht zum Abstellen von PKW genutzt werden darf.

Einer Überbauung des früheren Mühlgrabens im Bereich des BF 5 wird seitens des BLfD und des LRA Ostallgäu zugestimmt.

Überarbeitung der Freiflächen

Die Überarbeitung der Freiflächen wurde maßgeblich durch die Anpassung des Baufelds 5 und die damit einhergehenden Anforderungen an Stellplatzkapazitäten beeinflusst. Hierbei wurde der bestehende Stellplatz westlich des Baufelds 6 in die Planung integriert. Zusätzlich wurde die Möglichkeit weitere Stellplatzmöglichkeiten entlang der Nord- und Südpassage sowie im Bereich des Eingangsplatzes geschaffen.

Diese Anpassungen gewährleisten eine bedarfsgerechte und funktionale Nutzung der Freiflächen in Verbindung mit dem gekürzten Mobilitätshub, die sowohl den verkehrlichen Anforderungen als auch der Aufenthaltsqualität im Plangebiet gerecht werden.

Anpassung Baugrenze von Baufeld 9

Zwischen dem BF 2.1 und BF 9 befindet sich eine Verbindungsbrücke im Bestand, welche durch die Erweiterung der Baugrenzen von BF 9 eingefangen wurden. Dies gewährleistet eine zugefügte Verbindung der zwei Gebäude.

Zahl der notwendigen Stellplätze

Im Rahmen der Novellierung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der im ersten Modernisierungsgesetz vorgesehenen Anpassungen im Stellplatzrecht wurden die Anforderungen an die notwendige Anzahl an Stellplätzen überprüft und entsprechend überarbeitet. Das Ziel ist es, im Einklang mit der novellierten GaStellV eine zeitgemäße, rechtssichere und bedarfsgerechte Regelung zu gewährleisten, die sicherstellt, dass die im Landesrecht vorgesehene Anzahl an Stellplätzen (Anhang zur GaStellV) nicht überschritten werden. Die erforderliche Anzahl an Stellplätze wurden in Anlehnung an die GaStellV überarbeitet und an den absehbaren Bedarf angepasst.

Zulässige Gebäudehöhen

Die zulässigen Gebäudehöhen wurden im Zuge einer umfassenden Überprüfung im Planungsverlauf angepasst. Grundlage hierfür waren ein Abgleich mit historischen Plänen, den Daten der Bayerischen Landesvermessung sowie einem präzisen digitalen Aufmaß.

Durch diese Aktualisierung soll sichergestellt werden, dass die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen den tatsächlichen Gegebenheiten sowie den historischen und städtebaulichen Rahmenbedingungen entspricht. Die überarbeiteten Gebäudehöhen ermöglichen eine klare und praxisgerechte Festsetzung, die den aktuellen Planungsstand widerspiegelt und eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung unterstützt.

Stellungnahmen mit Bedenken oder Anregungen

Träger öffentlicher Belange

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Kaufbeuren vom 06.08.2024

Az.: F2/L2-4612-10-36

|

Stellungnahme

|

Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Bereich Forsten:

Wald i.S.d. § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) ist durch den Satzungsbereich des o.g. Bebauungsplans nicht betroffen.

Da sich die neu zu pflanzenden Baumarten im genetischen Austausch mit benachbarten Individuen befinden werden, ist beim Pflanzen von Waldbaumarten das Forstvermehrungsgutgesetz zu beachten. Im § 8 Grünordnung sind die Baumarten, die dem Forstvermehrungsgutgesetz unterliegen mit einem * zu kennzeichnen. Zudem ist auf die Beachtung des Forstvermehrungsgutgesetzes hinzuweisen.

Die Erlaubnispflicht im Sinne von Art. 17 BayWaldG wurde aufgenommen.

|

Die Stadt Füssen bedankt sich für die Hinweise zum Forstvermehrungsgutgesetz und wird nachrichtlich in § 8 „Grünordnung“ der Satzung die Baumarten als Hinweis kennzeichnen, welche dem Forstvermehrungsgutgesetz unterliegen. Zudem wird ein Passus in den textlichen Hinweisen mit aufgenommen.

|

|

Bereich Landwirtschaft:

Es bestehen keine Einwände.

|

|

|

Beschlussvorschlag

|

|

Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell um einen Passus zum Forstvermehrungsgutgesetz ergänzt. Ebenso wird in der festgesetzten Artenliste auf die Baumarten, welche dem Forstvermehrungsgutgesetz unterliegen, hingewiesen.

|

|

Beschluss: _20_:_0__

|

- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 20.08.2024

Az.: P-2023-5293-1_S6

|

Stellungnahme

|

Fachliche Würdigung / Abwägung

|

|

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:

|

|

|

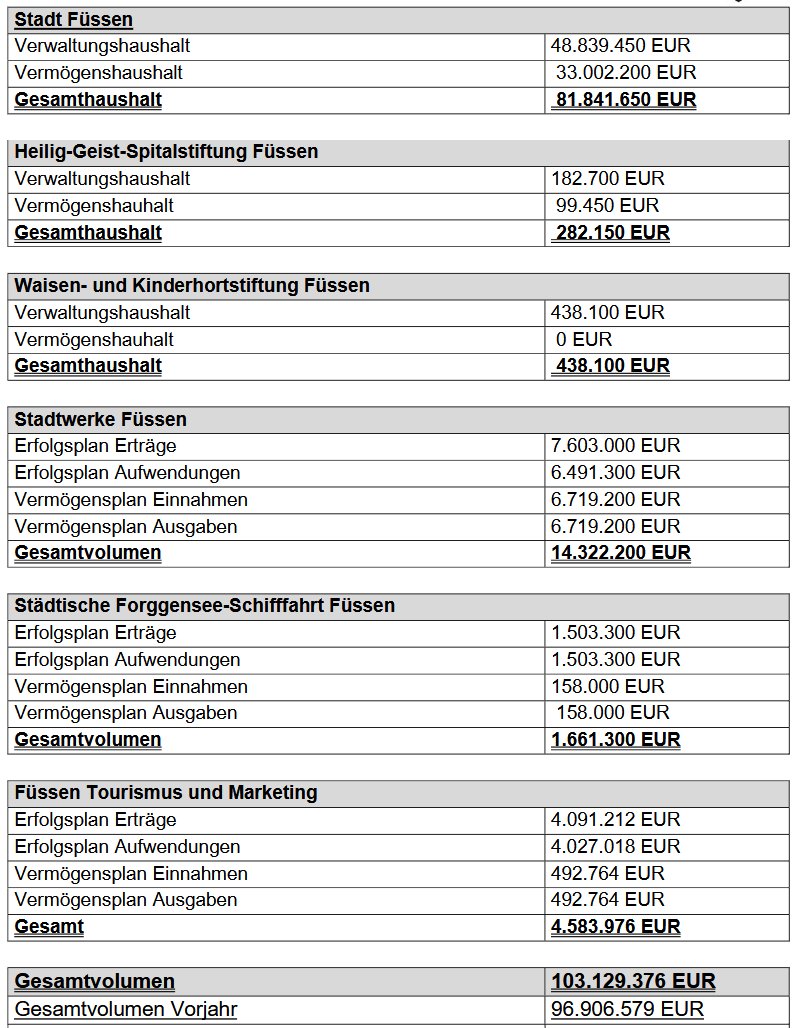

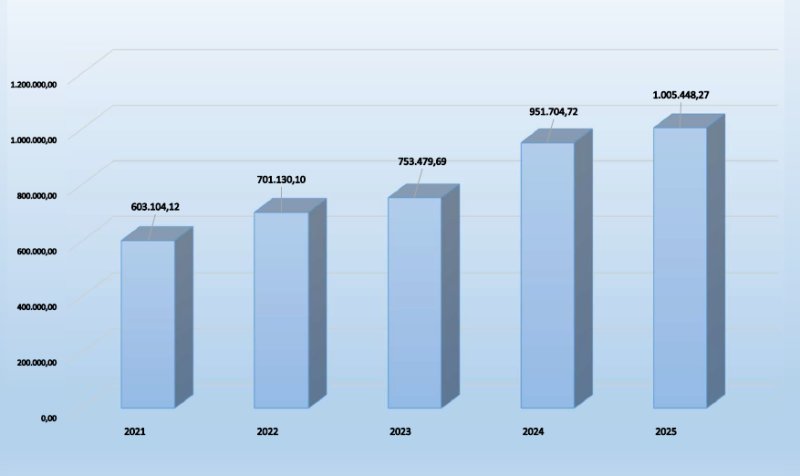

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange: