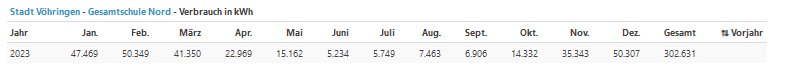

Herr Jung verweist auf die Sitzungsvorlage. Die Grundschule Nord hat aktuell einen Verbrauch von 300.000 kWh, aufgeteilt auf BHKW, Gastherme und Stromheizung. Die Gasbezugskosten liegen aktuell bei 6,5 ct / kWh, festgeschrieben bis 2027. Der Markt hierzu ist nicht immer stabil, weshalb mit den aktuellen IST-Werten gerechnet wird.

Das BHKW hat aktuell 40.000 Betriebsstunden. Bei 42.000 h wird die erste größere Revision empfohlen. Eine zweite Revision wird üblicherweise ebenfalls empfohlen. Anschließend sollte das BHKW auf den Prüfstand gestellt werden.

Das BHKW erzeugt neben Wärme auch Strom, der zu 100% eigenverbraucht wird. Durch die kalkulatorischen Ersparnisse steht das Abschalten des BHKWs nicht zur Debatte. In Gesprächen auch mit Herrn Timo Söhner kam die Idee der Abnahme einer Teilmenge. Mittelfristig strebt man eine CO2-neutrale Wärmeerzeugung an. Durch die Teilabnahme könne man das ökologisch positiv zu bewertende Nahwärmeprojekt, ohne den wirtschaftlichen Aspekt zu vernachlässigen, unterstützen.

Neben dem BHKW wird die Wärme noch von der Stromheizung und von der Gastherme zur Verfügung gestellt. Die Erzeugung von Wärme durch die Stromheizung sei laut Herrn Jung bei den aktuellen Preisen die aktuell unwirtschaftlichste Variante. Hierzu verweist Herr Jung auf die Sitzungsvorlage.

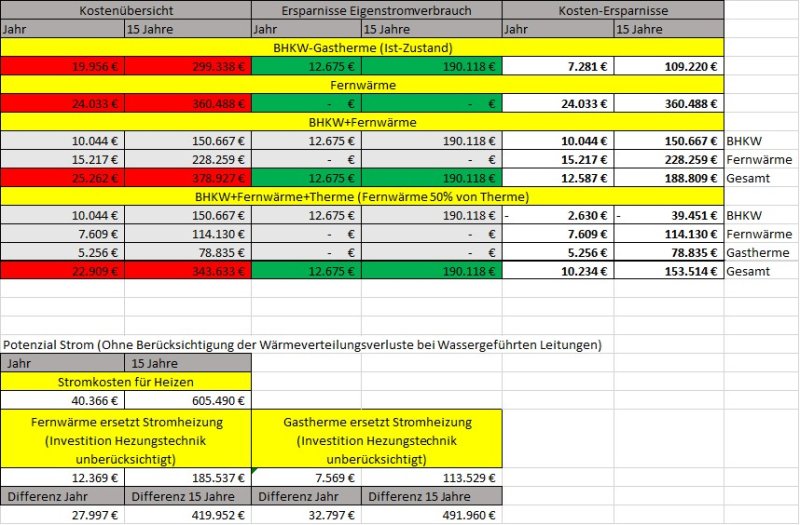

Aus der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird ersichtlich, dass das Szenario des aktuellen IST-Zustandes der Wärmeversorgung am günstigsten ist. Eine komplette Umstellung auf Fernwärme wäre deutlich teurer, weil die Ersparnisse bei der Strommenge durch das BHKW entfallen würden.

Ein gesunder Mix aus BHKW, Gastherme und Fernwärme bildet ein gutes Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Versorgungssicherheit.

2017 wurde das BHKW installiert, man sollte die Strategie aus dem Energienutzungsplan 2016 weiterhin verfolgen. Die Wärmeerzeugung durch die Stromheizung soll mittelfristig reduziert werden. Hierzu ist Herr Jung schon mit Herrn Hieber im Gespräch. Die freigewordene Kapazität könnte ebenfalls durch das Wärmenetz geliefert werden.

Als sofortige Teilabnahmemenge vom Wärmenetz empfiehlt Herr Jung aus genannten Gründen deswegen anfangs ca. 50.000 kWh abzunehmen. Der Anteil könne bei Änderungen des Wärmeversorgungssystems über die Jahre erhöht werden. Die Teilabnahme soll in einer gemeinsamen Absichtserklärung geregelt werden.

Ein Gremiumsmitglied fragt nach, ob das Installieren von Deckenheizungen nicht teurer sei. Es müsse alles noch besser ausgearbeitet werden. Es wird darauf verwiesen, dass die Daten aus der zusammenfassenden Tabelle zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung allgemein schwer nachvollziehbar seien. Außerdem wird nach der zeitlichen Umsetzbarkeit gefragt.

Herr Jung erklärt daraufhin die Kostentabelle. In Zeile eins sind die jährlichen Kosten und in Zeile 2 die Kosten über 15 Jahre abgebildet. Von den Kosten sind, bei Eigenstromerzeugung durch das BHKW, die kalkulatorischen Ersparnisse abzuziehen. Die Kosten minus die Ersparnisse sind in den letzten zwei Spalten jährlich und über 15 Jahre summiert aufgelistet.

Bezüglich der Umsetzungsdauer erläutert Herr Jung, dass die Teilabnahme der 50.000 kWh/a theoretisch bereits nächstes Jahr umgesetzt werden könnte. Die Umstellung der Regelungstechnik und die Installation der Übergabestation sind kurzfristig umsetzbar. Bezüglich der Abschaltung der Stromheizung könnte er aktuell keinen genauen Zeitplan nennen. Herr Jung macht in diesem Punkt darauf aufmerksam, dass er aus diesem Grund keine feste Zusage für eine höhere Abnahmemengen aus dem Nahwärmenetz in Aussicht stellen würde Für eine Kostenschätzung, Auslegung und Planung müsse ein Planungsbüro beauftragt werden.

Das Ratsmitglied erkundigt sich nach den Fixpreisen und den variablen Preisen des Fernwärmepreises.

Herr Jung erklärt, dass der Preis bei der Fernwärme auf 3 Jahre fest ist. Ein Wärmeliefervertrag ist als Beispiel der Sitzungsvorlage angefügt, dieser dient nur der Anschauung und würde noch angepasst werden.

Ein weiters Gremiumsmitglied erkundigt sich nach der ökologischen Bewertung.

Herr Jung erklärt, dass er CO2 berechnen kann, grundsätzlich sind aber Hackschnitzel ökologisch besser als Gas.

Bürgermeister Neher befindet den Vorschlag einer Mischung aus Ökonomie und Ökologie gut. Die Deckenstrahlheizungen hält er für effizient. Das sei aber kapazitäts- und kostenmäßig natürlich nicht sofort umsetzbar.

Ein Gremiumsmitglied merkt an, dass der Ansatz beständiger und regionaler ist, somit besteht weniger Abhängigkeit von Dritten.

Ein weiteres Gremiumsmitglied merkt an, dass die in der Sitzungsvorlage genannte GmbH so gar nicht existiert, hier sollte man auf den Namen achten. Das Mitglied erkundigt sich nach der Ausfallsicherheit.

Herr Jung erläutert, dass zwei Kessel vorhanden sind, bei Ausfall könnten auch mobile Heizzentralen angemietet werden, dies sei aber Sache des Unternehmens. Ein Ausfall beider Kessel sei aber sehr unwahrscheinlich.

Das Ratsmitglied erkundigt sich ferner nach den Zusatzkosten bezüglich der Installation.

Herr Jung erklärt, dass aktuell noch ohne Zusatzkosten gerechnet wird, so schnell kann er das nicht kalkulieren. Er kann Angebote einholen, es geht aber erstmal nur um das weitere Vorgehen. Die Wärmeübergabestation wird bis zu 70 Prozent gefördert, es handelt sich ungefähr um 3.000, - € über 15 Jahre, also recht überschaubare Kosten.

Das Ratsmitglied befindet die Vertragslaufzeit von 15 Jahren als zu lang.

Ein weiteres Mitglied des Gremiums merkt an, dass der Stadtrat doch bereits eine positive Entscheidung über das Nahwärmeprojekt getroffen hat. Das Mitglied kann das Zögern nicht nachvollziehen.

Bürgermeister Neher schließt sich dem an.

Ein anderes Mitglied des Gremiums regt an, die Entscheidung nochmal in die Fraktionen geben, da diese Kosten nicht unerheblich sind.

Bürgermeister Neher lehnt dies ab, da die Sache in der Zuständigkeit des Ausschusses liegt.