Vollzug des BayLplG; Erneute Stellungnahme der Stadt Ebersberg zum ergänzenden Beteiligungsverfahren; Fortschreibungsentwurf des LEP in der Fassung vom 02.08.2022

Daten angezeigt aus Sitzung: Sitzung des Technischen Ausschusses, 13.09.2022

Beratungsreihenfolge

| Gremium | Sitzung | Sitzungsdatum | ö / nö | Beratungstyp | TOP-Nr. |

|---|---|---|---|---|---|

| Technischer Ausschuss | Sitzung des Technischen Ausschusses | 13.09.2022 | ö | beschließend | 11 |

Sachverhalt

des Bürgerlichen Gesetzbuchs soll bei der Ausweisung von Bauland auf die Sicherstel-

lung eines ausreichenden Wohnangebots für einkommensschwächere, weniger begü-

terte Bevölkerungsgruppen durch entsprechende Modelle zur Erhaltung und Stabilisier-

ung gewachsener Bevölkerungs- und Sozialstrukturen hingewirkt werden

Die Schaffung eigenen Wohnraums ist in einigen Teilräumen Bayerns wachsenden Teilen der

Bevölkerung aufgrund hoher Preissteigerungen nicht mehr möglich. Damit Verdrängungs-

prozesse einiger Bevölkerungsgruppen aus diesen Gründen vermieden werden und gesunde

Sozialstrukturen in den Gemeinden erhalten bleiben, kommt entsprechenden Unterstützungs-

maßnahmen wichtige Bedeutung zu. Die Gemeinden können durch vergünstigte Überlassung

von Baugrundstück en gegensteuern und damit auch einkommensschwächeren, weniger be-

güterten Teilen der Bevölkerung dauerhaft eine Bleibeperspektive bieten, ohne gleichzeitig in

Gefahr zu geraten, dass diese in prekäre Wohn- oder gar Lebenssituationen abzurutschen drohen

(G) Den sich aus der Raum- und Siedlungsstruktur ergebenden unterschiedlichen raumord-

nerischen Erfordernissen der Teilräume soll Rechnung getragen werden.

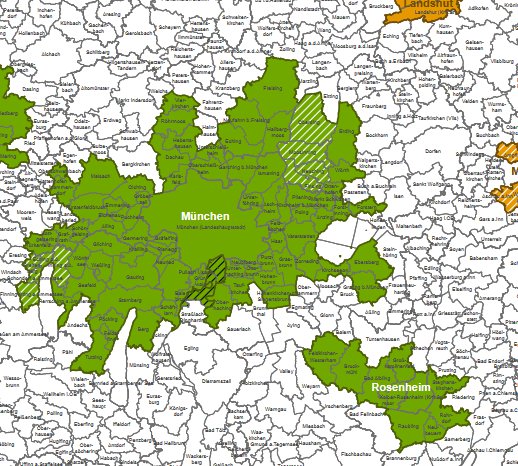

(Z) Hierzu werden folgende Gebietskategorien festgelegt:

- Ländlicher Raum, untergliedert in

a) allgemeiner ländlicher Raum und

b) ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen,

- Verdichtungsraum.

Lage und Abgrenzung ergeben sich aus Anhang 2

Gemeinden, die bereits im LEP 2013 einem ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen zuge-

ordnet wurden, behalten ihre Zuordnung bei, wenn sie Kriterium 1 nicht deutlich untererfüllen

(> 80,0 % des Landesdurchschnitts). Eine bisherige Zuordnung einzelner Gemeinden zum

ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen bleibt auch bestehen, wenn dies raumstruk turell

geboten ist. Dies gilt auch für Gemeinden, für die ein zusammenhängender Raum mit insge-

samt mindestens 50 000 Einwohnern, der die o.g. Kriterien erfüllt, nicht mehr besteht (sog.

Beharrensregelung).

Gemeinden im Anschluss an jene Gemeinden, die auf Grund der Beharrensregelung weiterhin

einem ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen zugeordnet werden, sind nur dann einem

ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen zuzuordnen, wenn sie vollständig von Gemeinden

eines ländlichen Raums mit Verdichtungsansätzen umschlossen werden. G) In den Regionalplänen können sind Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Land-festgelegt werden festzulegen.

benerwerbsbetrieben sowie die nachhaltige Forstwirtschaft dienen u.a. der Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft mit Lebensmitteln, erneuerbarer Energie und nachwachsenden Rohstoffen, der Sicherung attraktiver Kulturlandschaften, der biologischen Vielfalt sowie dem Erhalt der vielfältigen räumlichen Identität Bayerns. Für diese Agrar- und Waldstruktur sind die notwendigen räumlichen Voraussetzungen auch in Zukunft zu gewährleisten und zu sichern.

85 v.H. der Fläche Bayerns werden land- und forstwirtschaftlich genutzt. Eine nachhaltige

Land- und Forstwirtschaft (einschließlich Sonderkulturen und Teichwirtschaft sowie

Ernährungs- und Holzwirtschaft) ist wesentliche Grundvoraussetzung für einen vitalen ländlichen Raum als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum. Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sind nicht nur Produktionsstandort für hochwertige Nahrungsmittel und Rohstoffe, sondern übernehmen auch Funktionen für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft.

Nach wie vor werden Flächen in erheblichem Umfang in Anspruch genommen und damit der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Im Rahmen weiterer Inanspruchnahme land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen kommt dem Erhalt von für die Landwirtschaft

besonders geeigneten Flächen, vor allem Flächen mit hoher Ertragsfunktion, eine besondere Bedeutung zu.

Landwirtschaftliche Nutzflächen sind im besonderen Maße Ansprüchen konkurrierender

Nutzungen ausgesetzt. Gleichzeitig gewinnt eine nachhaltige, ökologische und regionale

Erzeugung aber an stetiger Bedeutung und erhöht den Flächenbedarf dafür. Daher sollen sind aufgrund insbesondere ihrer Bodengüte, Topographie, Wasserverhältnisse, Flächenstruktur oder Erreichbarkeit für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung sowie für die Erzeugung regionaltypischer Sonderkulturen besonders geeignete Flächen als Vorranggebiete oder Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft (VRG und VBG Landwirtschaft) in den Regionalplänengesichert werden zu sichern. Die zuständigen Ressorts stellen den Regionalen Pla-

nungsverbänden abgestimmte Hinweise zur Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zur Verfügung. die Erreichung Erreichen der bayerischen Energieziele ist die Sicherung vonDies erfolgt die Umsetzung über regionsweite Steuerungskonzepte für die Errichtung von Windenergieanlagen, die von den Regionalen Planungsverbänden als Bestandteil der Regionalpläne aufzustellen sind. Diese Steuerungskonzepte, denen neben den Windverhältnissen eine Auseinandersetzung mit allen einschlägigen Belangen in der gesamten Region zugrunde zu legen ist, beinhalten mindestens Vorranggebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen

Es ist anzunehmen, dass der RPV in seinen Planungen die Überlegungen bzw. Planungen der Gemeinden weitgehend übernehmen wird. Im Übrigen bleiben die Auswirkungen des Gesetzentwurfes der Bayerischen Staatsregierung zur Änderung der BayBO (Art. 82 und 82a) abzuwarten.

tung von Freiflächen-Photovoltaik Anlagen an raumverträglichen Standorten zu befördern, können in den Regionalplänen für überörtlich raumbedeutsame Anlagen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Freiflächen-Photovoltaik (VRG/VBG Photovoltaik ) festgelegt werden.

Freiflächen-Photovoltaik anlagen können das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen.

Dies trifft besonders auf bisher ungestörte Landschaftsteile zu (vgl. 7.1.3). Deshalb sollen

Freiflächen-Photovoltaik Anlagen auf vorbelastete Standorte gelenkt werden. Hierzu zählen z.B. Standorte entlang von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen etc.) oder Konversionsstandorte.

Die sogenannte Agri-Photovoltaik verbindet die Erzeugung von Solarstrom mit der land-

wirtschaftlichen Nutzung der Fläche und birgt damit Potenzial, Flächen multifunktional und

damit noch effizienter zu nutzen.

Um den Erfordernissen der Energiewende und der Zielsetzungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene nachzukommen, müssen aber auch weitere Flächen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten im notwendigen Maße zur Verfügung gestellt werden. Die bayerische Staatsregierung hat deswegen von der Ermächtigung gemäß § 37c Abs. 2 EEG Gebrauch gemacht. Die dritte Verordnung über Gebote für Freiflächenanlagen vom 26. Mai 2020 sieht vor, dass bestehenden Gebote für Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlich benachteiligten Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe i EEG in Bayern bezuschlagt werden können. Das erforderliche Maß des Ausbaus in diesen Gebieten richtet sich nach den energiefachlich definierten Zielen des Ausbaus erneuerbarer Energien.

Ein besonderer Vorteil beim Ausbau der Photovoltaiknutzung liegt darin, dass dieser grundsätzlich in Mehrfachnutzung einer Fläche möglich ist und daher bereits bebaute Flächen genutzt werden können. Auf diese Weise können Konflikte insbesondere mit dem Landschaftsschutz sowie konkurrierenden Flächennutzungen vermieden werden und Energieverbrauchs - nah erzeugt werden.

vielfältigen Funktionen für das Klima, den Wasserhaushalt, die Biodiversität sowie des Erhalts der Bodenfunktionen u.a. für die land- und forstwirtschaftliche Produktion. Der Vermeidung ihrer Überbauung und Zerschneidung kommen – auch im Interesse der nachfolgenden Generationen – große Bedeutung zu. Die Bündelung von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen etc.) verringert die Zerschneidung der Landschaft in immer kleinere Restflächen. Durch sinnvoll abgestimmte Mehrfachnutzungen werden weniger Flächen beansprucht; störungsarme bzw. weniger zerschnittene Räume können so erhalten werden.

113

Die Zerschneidung von Ökosystemen, insbesondere durch eine nicht gebündelt geführte

Bandinfrastruktur, führt zu immer stärkerer Verinselung von Lebensräumen und damit vor allem zu Störungen von ökologisch-funktionalen Verflechtungen. Insbesondere werden Populationen wildlebender Arten getrennt, was zu einer Reduzierung der genetischen Vielfalt innerhalb der jeweiligen Art führen kann. Das Bundesamt für Naturschutz ermittelt anhand eines Indikatorenkatalogs „unzerschnittene verkehrsarme Räume“, die Gebiete von mindestens 100k m² umfassen. Der jeweils aktuelle Stand der Karte kann auf der Internet -Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz abgerufen werden.Schutzwürdige Täler und das Landschaftsbild prägende Geländerücken sind von hoherökologischer und landschaftsästhetischer Bedeutung. Ungünstig platzierte Freileitungen, Wind-kraftanlagen, Sendemasten und sonstige Anlagen wirken sich störend auf das Landschaftsbildaus.

Die Streichung der Regelung wird jedoch seitens der Stadt Ebersberg kritisch gesehen, da dadurch enorme Veränderungen in der Landschaft bevorstehen könnten, die dem wichtigen Belang der Erhohlungswirkung der Landschaft entgegenstehen können. Im Entwurf des gesamträumlichen Windkraftkonzeptes käme die Stadt Ebersberg ohne die Inanspruchnahme von prägenden Geländerücken aus. Die Stadt spricht sich dafür aus, dass bei den weiteren Planungsüberlegungen vorrangig andere Flächen verwirklicht werden sollen.

sieht die Prüfung der Risiken von Hochwassern bei raumbedeutsamen Planungen und

Maßnahmen vor. Um diese Risiken tatsächlich zu verringern, ist die Die Rück halte- und

Speicherfähigk eit der Landschaft und ihrer Böden ist zur Dämpfung von Abflussextremen, für

den Hochwasser- und Erosionsschutz sowie für die Grundwasserneubildung von

maßgebender Bedeutung. Auch ein gesunder und intakter Bergwald mit seiner Wasser-

speicherfähigkeit kann zur Reduzierung von Hochwassergefahren erheblich beitragen. In der Vergangenheit haben sich die Hochwasserrisiken durch den Verlust von Flächen für den Hochwasserrück halt insbesondere für Siedlung und Verkehr und durch die Rodung von Auwäldern sowie eine Nutzungsintensivierung der Flussauen erhöht. Im Hinblick auf das auch in Zukunft bestehende und durch den Klimawandel weiter zunehmende Hochwasser- aber auch Trockenheitsrisiko soll dem Verlust von Böden, die Wasser speichern und wieder abgeben können, Einhalt geboten bzw. ein Ausgleich geschaffen werden. Der Erhalt der Schutzfunktion der Bergwälder, der Erhalt oder die Wiederherstellung von Auwald oder Grünland auf regelmäßig überfluteten Böden oder von teichwirtschaftlich genutzten Flächen erhöhen die Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft (vgl. 1.3).

Die natürliche Rück halte- und Speicherfähigkeit der Landschaft und ihrer Böden reicht häufig allein für den Hochwasserschutz nicht aus. Deshalb ist im Einzelfall die Freihaltung zusätzlicher Rück halteräume an Gewässern von den mit dem Hochwasserschutz konkurrierenden Nutzungen auch außerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebieten (vgl. § 76 WHG

i.V.m. Art. 46 BayWG) erforderlich.

Bestehende Siedlungen können mit den vorgenannten Maßnahmen nicht immer ausreichend vor Hochwasser geschützt werden. Es sind deshalb zusätzlich technische Maßnahmen, wie Deiche und Mauern, erforderlich, die mindestens vor einem statistisch einmal in 100 Jahren zu erwartendem Hochwasser schützen. Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen werden in der Regel nicht hochwassergeschützt.

Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit ist es erforderlich, weitere Überschwemmungsgebiete zu sichern und weitere technische Hochwasserschutzmaßnahmen (u.a. Talsperren,

Hochwasserrückhaltebecken, Flutpolder, linienhafte Hochwasserschutzanlagen) umzusetzen.

Für diesen Zweck k önnen in den Regionalplänen geeignete Flächen für Überschwem-

mungsgebiete sowie für Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes als Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz (VRG bzw. VBG Hochwasserschutz)

gesichert werden. Die Errichtung von Hochwasserschutzanlagen soll auf das unbedingt not-wendige Maß beschränkt bleiben und sich am Schadenspotenzial orientieren. Als Grundlage

kann insbesondere die Maßnahmenliste des Nationalen Hochwasserschutzprogramms

herangezogen werden. Die Errichtung von Hochwasserschutzanlagen soll auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt bleiben und sich am Schadenspotenzial orientieren. Das Natio-nale Hochwasserschutzprogramm ist ein Programm des vorbeugenden Hochwasserschutzes,das die Maßnahmen bezeichnet, die von den Flussgebietsgemeinschaften in Deutschland alsprioritär und mit überregionaler Wirkung eingestuft werden.

Fließwegverlängerungen im Freiraum erforderlich. Daneben kommt selbstverständlich der

auch im länderübergreifenden Raumordungsplan für den Hochwasserschutz des Bundes verankerten Erhaltung des natürlichen Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögens

des Bodens große Bedeutung zu.

Beschluss

Abstimmungsergebnis

Dafür: 11, Dagegen: 0

Dokumente

Entwurf_LEP_Lesefassung_mit_AEnderungen_aus_Beteiligung (.pdf)

Zusammenfassung_der_Ergebnisse_des_Beteiligungsverfahrens (.pdf)