Der Antragsteller beabsichtigt, auf den genannten Flächen, östlich der Ortschaft Weiding eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten. Beide Flächen sind zusammen ca. 4,1 ha (41.647 m²) groß.

Das EBERwerk hat die Stadtverwaltung informiert, dass der Antragsteller für die geplante Freiflächenanlage eine Zusammenarbeit mit dem EBERwerk erwägt. Das EBERwerk ist der Betreiber des derzeit einigen in Bau befindlichen PV-Freiflächenprojekts im Stadtgebiet (aktueller Baufortschritt unter: https://eberwerk.de/be/). Um ein verbindliches Netzanschlussangebot zugewiesen zu bekommen, muss laut EBERwerk dem Netzbetreiber der formale Aufstellungsbeschluss vorgelegt werden, dass der Stadtrat sich mit der Flächennutzungsplanänderung befasse. Erst dann wird die Leitungskapazität für das Projekt reserviert.

Die Grundstücke auf denen die Anlage geplant ist, liegen im Außenbereich. Vorhaben sind somit nach § 35 BauGB zu beurteilen. Aus bauplanungsrechtlicher Sicht sind PV-Freiflächenanlagen keine privilegierten Vorhaben; sie sind als sonstige Vorhaben gem. § 35 Abs. 2 BauGB einzustufen, die nur im Rahmen einer Bauleitplanung realisierbar sind.

Für die vorgeschlagenen Anlagen wird sowohl eine Änderung des Flächennutzungsplanes als auch die Aufstellung eines Bebauungsplanes als Sondergebietsfestsetzung (SO – Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage) erforderlich.

Die Stadt hat zur Steuerung von solchen Anlagen mit Beschluss vom 22.02.2022 ein Standortkonzept für PV-Freiflächenanlagen aufgestellt.

Mit Bezug auf das Standortkonzept für Photovoltaik-Freiflächenanlagen liegt die beantragte Fläche innerhalb der Restriktionsflächen im Bereich regionaler Grünzug und landschaftliches Vorbehaltsgebiet und ist für PV-Freiflächenanlagen als „bedingt geeignet“ eingestuft. Die Einleitung eines Verfahrens kann laut Konzept in solchen Bereichen nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:

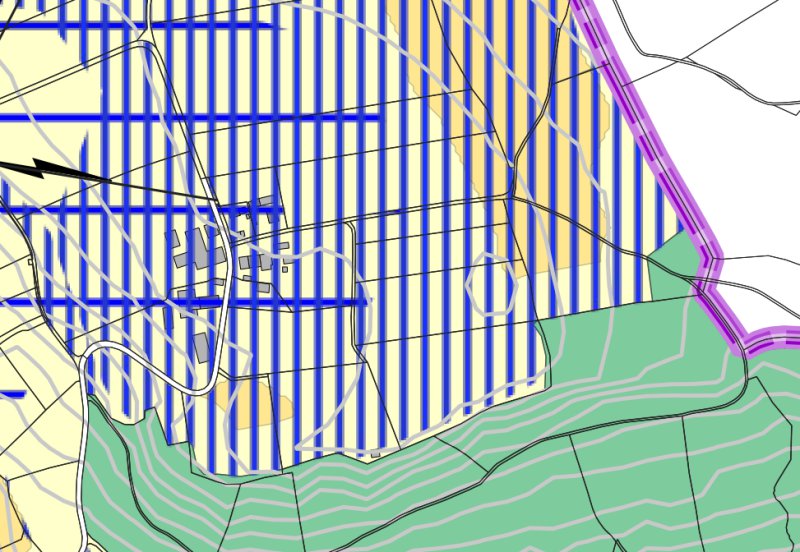

Lageplan der beantragten Fläche laut Potenzialflächenkarte des Standortkonzepts für PV-Freiflächenanlagen.

Bei Lage innerhalb der Restriktionsflächen sollten Standorte nur im Bereich der vorbelasteten Bereiche (blaue Schraffuren) entwickelt werden. Die blaue Schraffur berücksichtigt die Pufferzonen entlang der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen, der Waldränder, Wohnbebauung sowie die Steil- und Nordhänge. Hier ist zu klären, dass die überörtlichen Zielvorgaben (Schutzzweck in den Landschaftsschutzgebieten, Ziele im Vorbehaltsgebiet Landschaft, Folgenutzungen im Vorbehaltsgebiet Kies/ Landschaft, Ziele des Regionalen Grünzugs mit Trenngrün oder regionalem Biotopverbund) nicht entgegenstehen. Zudem ist nachzuweisen, dass keine Flächen innerhalb der besonders geeigneten Flächen (lila) zur Verfügung stehen.

Die beantragte Fläche liegt innerhalb der blau schraffierten, und damit als vorbelastet kategorisierten Flächen. Weiterhin liegt dem städtischen Klimaschutz- und Energiemanagement derzeit kein weiteres Freiflächen-PV-Projekt im Stadtgebiet vor. Der Antragsteller ist seit Verabschiedung des PV-Standortkonzepts der einzige konkrete Interessent für ein entsprechendes Projekt. Weiterhin hat auch EBERwerk in einem Gespräch mit dem Klimaschutz- und Energiemanager bestätigt, dass neben dem derzeit in Bau befindlichen Projekts in Oberlaufing und dem Projekt des Antragstellers im Stadtgebiet derzeit keine weiteren Projekte bekannt oder geplant seien.

Als weiterer Prüfschritt ist nach dem Standortkonzept die Frage der Wirtschaftlichkeit zu untersuchen (vgl. Ziff. 8.1.1 Standortkonzept). Demnach sollen Anlagen bis 4 ha weniger als 500 m von einer Mittelspannungsleitung mit freier Netzkapazität entfernt sein. Für diese Fragestellung wurde im Standortkonzept die Karte 3 „Wirtschaftlichkeit“ erarbeitet. Aus dieser ergibt sich, dass die geplanten Grundstücke nicht im wirtschaftlichen 500 m-Bereich liegen. Letztendlich muss jedoch der Vorhabenträger zusammen mit dem Stromanbieter klären, ob bei dieser Lage ein wirtschaftlicher Anlagenbetrieb möglich ist.

Eine unverbindliche Recherche über die Internetplattform des Bayernwerks hat jedoch ergeben, dass ein möglicher Einspeisepunkt ca. 200m entfernt erreichbar wäre.

Im Zuge eines Bauleitplanverfahrens innerhalb von Restriktionsflächen ist zu klären, dass die überörtlichen Zielvorgaben (Ziele im Vorbehaltsgebiet Landschaft, Ziele des regionalen Grünzugs etc.) nicht entgegenstehen. Weiterhin ist im Bauleitplanverfahren bei diesen Flächen zu prüfen, ob saP-relevante Arten (z.B. Feldlerche, Kiebitz, Wiesenweihe etc.) betroffen sind.

Zur vorhandenen Bebauung ist zur Gewährleistung eines ausreichenden Lärmschutzes ein Abstand von mindestens 100 m einzuhalten.

Die Maßnahmen stellen einen ausgleichspflichtigen Eingriff dar. Der Vorhabenträger muss im Rahmen der weiteren Bauleitplanung die notwendigen Ausgleichsflächen nachweisen.

Zum weiteren Vorgehen schlägt die Verwaltung vor, mit dem Antragsteller zunächst eine Planungskostenvereinbarung (städtebaulicher Vertrag gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) abzuschließen, in der alle Fragen zu den notwendigen Gutachten, die Festlegung eines geeigneten Planungsbüros sowie die Tragung sämtlicher Planungs-, Bau- und Erschließungskosten durch den Antragsteller geregelt werden. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Vereinbarung kann in einer nächsten Sitzung der Aufstellungsbeschluss sowohl für den Flächennutzungsplan als auch für den Bebauungsplan gefasst werden. Für den FNP ist der Stadtrat zu befassen.

Für die weitere Projektbearbeitung seitens des Antragstellers kann seitens der Stadt eine grundsätzliche Bereitschaft erklärt werden, die Verfahren durchzuführen.