Zu a)

Der Stadtrat der Stadt Ebersberg hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 auf eine Empfehlung des AK Verkehr beschlossen, ein Integriertes Mobilitätskonzept für die Stadt Ebersberg aufzustellen.

Nach Durchführung einer beschränkten Ausschreibung wurde am 10.05.2022 der Auftrag an das Büro BVR aus Innsbruck vergeben.

Bis zum heutigen Tag wurden mehrere Sitzungen im AK Verkehr zu diesem Thema abgehalten in denen eine umfassende Leitidee des Integrierten Mobilitätskonzeptes für Ebersberg erarbeitet wurde.

Parallel dazu wurden umfassende Erhebungen des Verkehrsgeschehens in Ebersberg durchgeführt, um eine wissenschaftlich gesicherte Datenbasis zu gewinnen. Neben den Zählungen und Messungen wurde auch eine Haushaltsbefragung durchgeführt; hierzu wurden insgesamt rund 900 Ebersberger Haushalte angeschrieben und nach ihrem Verkehrsverhalten an einem bestimmten Stichtag befragt.

In zwei Bürgerversammlungen hatten die Anwesenden Gelegenheit sich mit dem Thema zu befassen, mit den Vertretern des Verkehrsplanungsbüros ins Gespräch zu kommen und auf den ausgehängten Plänen und Plakaten Ihre Anregungen zu vermerken.

Zusätzlich zu der vorgenannten Öffentlichkeitsbeteiligung wurden verschieden Fokusgruppen speziell beteiligt. Diese waren die Gruppe der Senioren, der Jugendlichen (8er-Rat) sowie der Kinder (Grundschulalter).

Mit dem Integrierten Mobilitätskonzept wurde ein übergeordnetes Leitbild für die Stadt Ebersberg im Hinblick auf das künftige Verkehrssystem und dessen Entwicklung sowie zahlreiche Maßnahmenvorschläge inklusive fachlicher Priorisierung erarbeitet. Beides wird nun zur Abstimmung vorgeschlagen:

„In der Stadt Ebersberg soll das Verkehrssystem

negative Effekte vermeiden und auch künftig

zum Erhalt und zur Verbesserung von

Lebensqualität und Wirtschaftskraft beitragen

und dabei die notwendigen Mobilitätsansprüche

von Bevölkerung, Gästen und Wirtschaft

berücksichtigen.“

Das Mobilitätskonzept liegt nun in drei Teilen, dem Teil 1 – Analyse und dem Teil 2 – Lösungen und Maßnahme und dem Teil 3 – Materialband vor. Auf die beiliegenden Sitzungsunterlagen wird verwiesen.

Ziel der heutigen Sitzung ist die Empfehlung an den Stadtrat, das Konzept in den drei Teilen anzunehmen und zu beschließen. In der darauffolgenden Zeit muss an der schrittweisen Umsetzung des Konzeptes gearbeitet werden.

Bei der Konzeptumsetzung ist allerdings stets die haushaltsrechtliche Lage der Stadt in Blick zu nehmen. Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Maßnahmen nicht um Pflichtaufgaben handelt und größere bauliche Maßnahmen den entsprechenden zeitlichen Vorlauf haben und zuerst finanziell abgesichert sein müssen.

Zum weiteren Vorgehen wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, dass sich nach den Beratungen im TA eine weitere Öffentlichkeitsphase anschließen soll. Dies könnte zum einen über eine Ausstellung der Ergebnisse im Rathaus, die individuell besucht werden kann und / oder über eine Online-Beteiligung (Veröffentlichung auf der Homepage mit der Möglichkeit Stellungnahmen abzugeben) erfolgen.

Alle Interessierten können sich dann zu dem Konzept nochmals äußern. Die Reaktionen würden von der Verwaltung gesammelt und unter fachlicher Begleitung des Planungsbüros dem TA/StR vorgelegt.

Im Anschluss daran sollte der Stadtrat das Konzept endgültig beschließen.

In der Sitzung des AK Verkehrs vom 26.02.2024 wurde die Frage aufgeworfen, ob zur Konzeptumsetzung weiterhin die Begleitung durch den AK-Verkehr erforderlich ist. Aus Sicht der Verwaltung und der Moderation (Dr. Stegen) sind mit dem vorliegenden Konzept alle Aufgaben aus dem Auftrag des AK Verkehrs abgearbeitet.

Eine Entscheidung über die weitere Beteiligung des AK-Verkehr hat der Technische Ausschuss zu treffen.

Zu b):

In der letzten Sitzung des AK Verkehr am 26.02.2024 befasste man sich intensiv mit dem Bereich der Maßnahmen und Lösungen.

Der AK Verkehr entwickelte im Zuge der Beratungen drei einstimmige Beschlussempfehlungen an den Technischen Ausschuss. Über diese Punkte ist im TA zu beraten und abzustimmen:

- Schulstraße und Elternbahnhof

- Sektorales Fahrverbot

- Innerörtliche Staatsstraßenverlegung mit dem staatl. Bauamt besprechen

Zu 1: Schulstraße:

Aus den Ergebnissen der Haushaltsbefragung lässt sich ableiten, dass der überwiegende Teil der Schulkinder umweltfreundlich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommt. Zu Fuß ist für die Grund- und Mittelschule (GMS) aus den Stadtteilen überwiegend eine gute Erreichbarkeit entlang von zentralen Wegachsen möglich, die an den Querungsstellen durch Lichtsignalanlagen, Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) und/oder Verkehrshelfer gesichert sind. Handlungsbedarf besteht

diesbezüglich vor allem für den Bereich Eggerfeld im Nordosten des Stadtgebietes, von wo eine sichere Querung der St2080 derzeit zum Teil nur mit größeren Umwegen möglich ist (siehe Maßnahmen 2.5 und 2.6 des Konzeptes).

Dagegen wird nur ein kleiner Teil der Schulkinder mit dem Auto gebracht, unter anderem weil keine oder nur ungenügende Alternativen zur Verfügung stehen, vermutlich oft aber auch aufgrund einer subjektiven Wahrnehmung von Sicherheitsdefiziten im Zuge des Schulweges. Der daraus resultierende Kfz-Verkehr führt daher regelmäßig zu unübersichtlichen Situationen im unmittelbaren Schulumfeld und damit letztlich zu einer zunehmend auch objektiven Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit.

Um diesen Kreislauf nachhaltig zu durchbrechen, ist die Vorlage eines Masterplans zur Reduzierung des Bring- und Holverkehrs im Schulumfeld erforderlich, der neben einer grundlegenden Bewusstseinsbildung die punktuelle Umsetzung von sozialen, gestalterischen bzw. verkehrsorganisatorischen und rechtlichen Maßnahmen erfordert. Besonders effizient sind dabei rechtliche Maßnahmen, wobei sich deren Geltung auch direkt aus dem jeweiligen Umfeld ableiten lassen sollte. In Italien, den Niederlanden oder Österreich zählt dazu die Einrichtung von Schulstraßen (Maßnahme 3.10.1), um so die

Zufahrt unmittelbar vor das Schultor effektiv zu unterbinden und damit eine Entflechtung von zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommenden Kindern und insbesondere kurz vor Schulbeginn sich verdichtenden Kfz-Fahrten zu bewirken. Im Detail beinhaltet das Maßnahmenpaket für die Umsetzung einer Schulstraße ein kurzzeitiges Fahrverbot für Kraftfahrzeuge, das Radfahren in Schrittgeschwindigkeit, das Gehen auf der Fahrbahn und eine mechanische Absperrung etwa durch ein Scherengitter (Absperrschranke).

In Deutschland ist die Umsetzung von Schulstraßen in der Straßenverkehrsordnung derzeit noch nicht vorgesehen. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, durch ein zeitlich auf Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende beschränktes Einfahrtsverbot Konfliktsituationen im Schulumfeld zu entschärfen und in den übrigen Zeiträumen die Straßen für den gesamten Verkehr offen zu halten.

Konkret wird für den Bereich der GMS empfohlen, an den aus Abbildung 9-20 des Integrierten Mobilitätskonzeptes ersichtlichen Punkten die Einfahrt in die Floßmannstraße, die Baldestraße, die Candid-Huber-Straße und die Bürgermeister Müller Straße in einem Zeitraum von jeweils 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende zu verbieten. Auszunehmen ist der Radverkehr, zudem ist das Befahren der Straßenabschnitte innerhalb dieses Bereiches ebenso wie das Ausfahren gestattet. Allenfalls kann auch für das Zufahren eine Ausnahmeregelung für Anrainer der genannten Straßenzüge erfolgen.

Abbildung 9-20: Schulstraße (Maßnahme 3.10.1)

Ergänzend zu den temporären Einfahrtsverboten soll für die nicht vermeidbaren Bring- und Holverkehre eine adäquate Lösung vorgesehen werden, ohne die Verkehrssicherheit im Umfeld der GMS zu beeinträchtigen oder das Verkehrssystem im Wohnquartier zu belasten. Empfohlen wird die Einrichtung eines sogenannten Elternbahnhofs (Maßnahme 3.10.2) am östlichen Ende der Baldestraße im Bereich der Wertstoffinsel (Abbildung 9-21).

Vorgesehen ist eine Kiss+Go-Zone, an der mehrere Kfz gleichzeitig anhalten und Kinder aussteigen oder abgeholt werden können. Die Zufahrt erfolgt von der Eberhardstraße in die Baldestraße und von dort – unmittelbar vor dem Beginn der Schulstraße – in Einbahnführung über den bestehenden Parkplatz zurück zur Eberhardstraße. Die Kinder können direkt auf den angrenzenden Gehweg aussteigen und die Schule von dort sicher erreichen. Erforderlichenfalls ist eine Ausweitung des Angebotes für Kiss+Go ohne maßgebliche Beschränkung der bestehenden Kfz-Stellplätze möglich.

Bei Umsetzung dieser Maßnahme bedarf es vor Erlass der verkehrsrechtlichen Anordnung jedenfalls der direkten Einbeziehung/Information (Anhörung gem. Art. 28 BayVwVfG) der betroffenen Bevölkerung, der Schule sowie der Polizei. Der Anordnung ist eine tragfähige Begründung gem. § 45 StVO beizugeben, die u. a. durch vertiefte Untersuchungen (Auswirkungen auf die umliegenden Straßen, Verkehrsverlagerungen, positive Effekte etc.) zu erstellen ist.

Zu 2: sektorales Fahrverbot:

Mit dieser Regelung soll ein Durchfahrtverbot auf dem innerörtlichen Straßennetz (vorwiegend Eberhardstraße/Schwabener Straße) für Nutzfahrzeuge mit einer Gesamtmasse von mehr als 7,5 t erreicht werden (vgl. Maßnahme 3.21, S. 104 ff Maßnahmenkonzept). Im Integrierten Mobilitätskonzept ist dargelegt, dass das übergeordnete Straßennetz im Zuge der B 15 und der A99 / A 94 sowie der B304 eine zumutbare und geeignete Alternative für den nicht auf die Stadt und die Gemeinden des Landkreises bezogenen Schwerverkehr darstellt und deswegen jegliche Verlagerung in andere schutzwürdige Gebiete – wie etwa das Stadtgebiet von Ebersberg – unterbunden werden kann.

Da die Stadt hier aus straßenrechtlichen Gründen keine Anordnungsbefugnis hat muss diese Maßnahme mit den zuständigen Behörden (Straßenbauamt Rosenheim, LRA Ebersberg) besprochen werden. Um an diese Behörden heranzutreten, benötigt die Verwaltung allerdings einen entsprechenden Beschluss als Ausdruck des städtischen Willensbildungsprozesses.

Im Zuge des Fahrverbots wurde in einer früheren Sitzung des AK Verkehr über die Erstellung eines Lärmaktionsplanes beraten und dem Stadtrat empfohlen. Dieser hat mit Beschluss vom 14.12.2021 den Beschluss angenommen.

Für den Lärmaktionsplan müssen Kosten von ca. 20.000,- € veranschlagt werden. Diese sind aufgrund der angespannten Haushaltssituation im Haushaltsplan 2024 nicht vorgesehen. Aufgrund der begrenzten Verwaltungskapazitäten wurde zunächst und vordringlich das Integrierte Mobilitätskonzept auf den Weg gebracht.

Aufbauend auf das IMK könnte nun, sofern die Mittel hierfür bereitgestellt werden können, der Lärmaktionsplan beauftragt werden.

Zu 3: Innerörtliche Staatsstraßenverlegung mit dem staatlichen Bauamt besprechen:

Dies beinhaltet die Idee, die St. 2080 innerörtlich zu verlegen und zwar in beide Fahrtrichtungen auf den Straßenzügen Bahnhofsplatz – Eichthalstraße – Heinrich-Vogl-Straße. Diese Lösung würde es ermöglichen, den Marienplatz vom Schwerverkehr freizuhalten und dadurch eine signifikante Verbesserung der Aufenthaltsqualität zu erreichen, da der verbleibende PKW-Verkehr auf dem Marienplatz deutlich unter dem für „Shared-Space“ bzw. für eine Begegnungszone erforderlichen Grenzwert von rund 10.000 kfz/24 Std. liegen würde (vgl. Maßnahme Nr. … S. …ff)

Es wird an dieser Stelle nochmals deutlich herausgestellt, dass mit der Maßnahme „Staatsstraßenverlagerung“ kein Neubau einer Umgehungsstraße angesprochen wird.

Im AK Verkehr wurde hierzu aufgrund eines Missverständnisses bei der Priorisierung keine einvernehmliche Empfehlung verfasst. Vielmehr handelt es sich bei diesem Vorschlag um die vornehmliche Empfehlung der Gutachter. Aufgrund dieser Situation ergeben sich zwei weitere Bearbeitungsvarianten:

a) wie dargelegt Gespräche mit dem StBA und Umbau LRA-Kreuzung, B-Plan etc.

b) vertiefende Untersuchungen von Trassenkorridoren, Geologie, Lärm-, Arten- und

Naturschutz etc.

c) a und b parallel

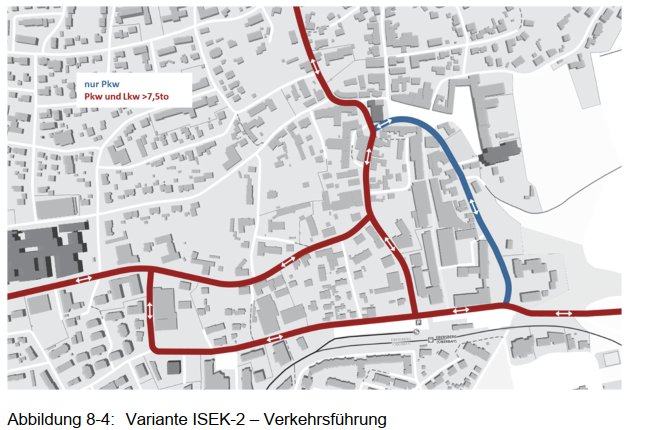

Mit dem Vorschlag der Gutachter wird im Integrierten Mobilitätskonzept damit eine Neuordnung bzw. eine andere Verkehrsführung innerhalb Ebersbergs empfohlen. Die beabsichtigte Verkehrsführung in der Innenstadt soll sich nach der sog. Variante ISEK-2 richten. Grundlage ist die bereits im Verkehrskonzept von 2010 ausgearbeitete und im ISEK vom 2011 als Ausbaustufe 2 zur mittel- bis langfristigen Umsetzung empfohlene Verkehrsführung entsprechend nachfolgender Abbildung:

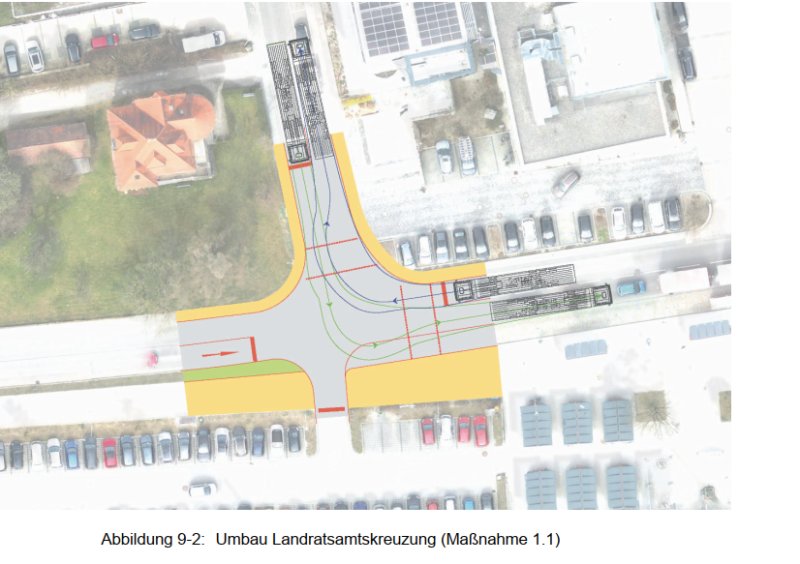

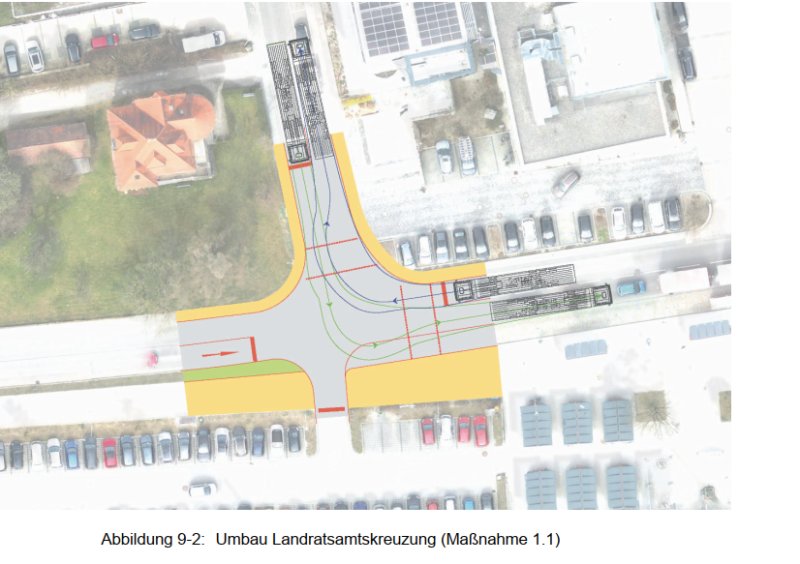

Diese Maßnahme erfordert allerdings zwingend den Umbau der Landratsamtskreuzung (Eichthal-/Dr.-Wintrich-Straße/Bahnhofsplatz). Empfohlen wird hier die Errichtung einer vollständigen, verkehrsabhängigen Lichtsignalanlage sowie die Vergrößerung des innenliegenden Radius (vgl. Maßnahme 1.1, S. 53 ff und nachfolgende Abbildung 9-2):

Weiterhin muss die bestehende Engstelle an der Heinrich-Vogl-Straße berücksichtigt werden (vgl. Maßnahme 1.4, S. 55 ff). Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass für den Bereich der Engstelle aufgrund des historisch gewachsenen Ortskerns und unter Berücksichtigung einer geringen Geschwindigkeit (≤ 40km/h) von eingeschränkten Bewegungsspielräumen und einem jedenfalls teilweisen Entfall von Sicherheitsräumen ausgegangen werden kann. Der erforderliche Raumbedarf kann daher mit 5,9 m beim Begegnungsfall LKW – LKW angesetzt werden. An der besagten Engstelle beträgt die Fahrbahnbreite inklusive Schutzstreifen derzeit knapp 6 m und erfüllt damit den unter Voraussetzung der örtlichen Gegebenheiten erforderlichen Raumbedarf bei reduzierter Geschwindigkeit.

In weiteren Schritten soll in diesem Bereich im Zuge der Bebauungsplanung im Bereich der Heinrich-Vogl-Str. 5 und 7 einerseits auf eine Verbreiterung der Fußgängerverkehrsanlagen (Gehwege) und andererseits auf eine geringfügige Aufweitung des Straßenquerschnitts hingewirkt werden. Dies ist ebenfalls bereits Bestandteil der Sanierungssatzung „Altstadt“; diese hat u. a. die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse zu Inhalt.

Die hat zur Folge, dass bei Neubebauungen in diesem Bereich zwingend ein Abrücken der Gebäude vom Fahrbahnrand erforderlich sein wird.

Die Maßnahme „Umfahrung“ wurde im Konzept ebenfalls behandelt (vgl. Ziff. 8.2.2 ff, S. 17 ff). Diese Lösung wurde in drei Untervarianten gegliedert – Umfahrung OST, Umfahrung MITTE (Tunnel) und Umfahrung WEST.

Bei der Umfahrungslösung würde ein Teil des KFZ-Verkehrs (Durchgangsverkehr) räumlich auf eine Umgehungsstraße verlagert. Ein wesentlicher Teil des Verkehrsaufkommens im Bereich der Stadt Ebersberg (Ziel- und Quellverkehr) verbleibt allerdings auf dem bestehenden Straßennetz. Die Analysedaten ergaben ein Gesamtverkehrsaufkommen von ca. 42.000 Kfz-Fahrten/24 Std in Ebersberg. Mit einer Umfahrung würde einen Anteil von ca. 18% (reiner Durchgangsverkehr, der kein Ziel oder keine Quelle in Ebersberg hat) des Verkehrsaufkommens verlagert werden können. Jeweils ca. 32 % des Verkehrsaufkommens betrifft den sog. Ziel- und Quellverkehr (insgesamt somit 66%), der durch eine Umgehungsstraße nicht verlagert werden würde und somit weiterhin im Stadtgebiet abgewickelt werden muss. Der Rest (16%) ist der Binnenverkehr.

Das Konzept kommt zum Ergebnis, dass eine Umfahrung OST vergleichbare Verlagerungseffekte wie die in der Vergangenheit betrachtete kurze Tunnelvariante zwischen Wasserburger Straße und Klostersee (Umfahrung MITTE) bringen würde.

Vertiefte Untersuchungen zu Trassenkorridoren, Geologie, Lärm-, Arten- und Naturschutz etc. sowie etwaige Verkehrszahlen waren nicht Gegenstand des Integrierten Mobilitätskonzeptes und müsste ggfs. in weiteren Planungsprozessen untersucht werden.

Weiteres Vorgehen / Konzeptumsetzung:

Zur Umsetzung des IMK ist eine intensive Abstimmung innerhalb der städtischen Gremien erforderlich.

Eine mögliche Variante wäre nach Ansicht der Verwaltung, dass sich der AK Verkehr ab Anfang 2025 zusammenfindet und eine Strategie für die Konzeptumsetzung entwickelt.

Der Teil 3 des IMK (Maßnahmen und Lösungen) schlägt schon eine gewisse Priorisierung von Maßnahmen (MUSS, SOLL, KANN) vor. Diese Empfehlungen des Gutachters könnten als Handlungsleitlinie für die Besprechungen im AK Verkehr dienen.

Angesichts der Vielzahl der Maßnahmen und der bekannt knappen finanziellen Mittel und der personellen Kapazitäten der Verwaltung kann nur eine Umsetzung in kleinen Schritten erfolgen. Haushaltsrechtlich sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich hier um freiwillige Leistungen handelt. Größere Maßnahmen erfordern ohnehin eine längere Planungsphase, insbesondere wenn das qualifizierte Straßennetz betroffen ist.

Ungünstig und zu vermeiden wäre aus Sicht der Verwaltung ein einzelnes Herausgreifen von Maßnahmen durch verschiedene gesellschaftliche Interessengruppen, so dass die Projekte möglicherweise in Konkurrenz zueinander treten.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Ja – Beschaffung der Verkehrszeichen für die Schulstraßen

(Kosten für weitere Untersuchungen, Verkehrszeichen etc.)

Erstellung eines Lärmaktionsplanes ca. 20.000,- €

Planungs- und Baukosten für den Umbau der LRA-Kreuzung (Grobkostenschätzung inkl. Planung ca. 150.000,- € - erst bei erfolgreichen Gesprächen mit dem LRA, Straßenbauamt usw.; bis dahin fallen Planerstunden bei BVR für die fachliche Begleitung an)

Vertiefte Untersuchungen zu Trassenkorridoren der versch. Umfahrungsvarianten

(aktuell keine Angaben möglich)

Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2024 nicht veranschlagt. Die Mittelbereitstellung muss, sofern ein positiver Beschluss gefasst wird, im Rahmen der Haushaltsberatungen 2025ff beraten werden.