Datum: 16.10.2024

Status: Niederschrift

Sitzungsort: Großer Sitzungssaal des Alten Rathauses

Gremium: Stadtrat

Körperschaft: Stadt Lindau

Nichtöffentliche Sitzung

Öffentliche Sitzung, 18:34 Uhr bis 20:28 Uhr

Öffentliche Sitzung

zum Seitenanfang

1. Tagesordnung

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

11. Sitzung des Stadtrates

|

16.10.2024

|

ö

|

beschließend

|

1 |

Sachverhalt

Bürgermeister Hotz eröffnet die 11. Öffentliche Sitzung des Stadtrates und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest.

Gegen vorliegende Tagesordnung gibt es keine Einwände, somit ist sie so genehmigt.

zum Seitenanfang

2. Bekanntgaben

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

11. Sitzung des Stadtrates

|

16.10.2024

|

ö

|

beschließend

|

2 |

zum Seitenanfang

2.1. Markenkonsolidierung

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

11. Sitzung des Stadtrates

|

16.10.2024

|

ö

|

beschließend

|

2.1 |

Sachverhalt

Anhand beiliegender Präsentation gehen die beiden Berichterstatter auf die Markenkonsolidierung ein.

Auswirkungen auf die Klimaziele der Stadt Lindau

|

|

Kurzerläuterung und (bei neg. Auswirkungen)

|

|

|

Alternativen / Optimierungsmöglichkeiten

|

|

|

|

entspricht dem Ziel der Klimaneutralität 2035

|

|

Finanzielle Auswirkungen

|

|

einmalig

|

laufend

|

|

Finanzielle Auswirkungen:

|

|

|

|

Mittel stehen (nicht) zur Verfügung

|

Haushaltsstelle/

Deckungsvorschlag

|

|

|

|

|

|

|

|

Dokumente

Download 2024-10-16_Stadtrat_Markenkonsolidierung_v1.pdf

zum Seitenanfang

3. Weiterentwicklung des Stadtbusses

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

11. Sitzung des Stadtrates

|

16.10.2024

|

ö

|

beschließend

|

3 |

Sachverhalt

1. Sachverhalt und Rahmenbedingungen

Der Landkreis Lindau (Bodensee) trägt gemäß dem Bayerischen Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr (BayÖPNVG) die Verantwortung für die Planung, Organisation und Sicherstellung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in seinem Zuständigkeitsgebiet. Auf Wunsch der Großen Kreisstadt Lindau (Bodensee) hat sie diese Verantwortung für den Stadtverkehr Lindau seit 30 Jahren übernommen. Zuletzt wurde die Aufgabenträgerschaft bis Ende 2025 an die Stadt übertragen. Der Betrieb des Stadtverkehrs Lindau wird seit 2018 von der Stadtverkehr Lindau (B) GmbH (SVL) im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags (öDA) betrieben. Die Stadtwerke Lindau (B) gleichen dabei das jährliche Defizit des Stadtverkehrs Lindau (B) von bis zu 1,7 Mio. € aus. Ein darüberhinausgehendes Defizit wird von der Stadt Lindau (B) über den Kernhaushalt getragen.

Die letzten Jahre waren für den Stadtverkehr Lindau, bedingt durch die Corona-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg, von einem unsicheren Umfeld geprägt. Die hohe Inflation der letzten Jahre, die durch Corona und unbefriedigenden Pünktlichkeit bedingten rückläufigen Nutzerzahlen sowie zuletzt Änderungen an der Einnahme-Aufteilungsverfahren innerhalb des Bodos erfordern eine Neubetrachtung des Lindauer Stadtverkehrs. In den kommenden Jahren drohen so die Kosten des Stadtbusses massiv anzusteigen. Diese Herausforderungen fallen zeitlich in eine haushaltstechnische Konsolidierungsphase, bei der die Stadt ihre Aufgaben priorisieren muss, um insgesamt handlungsfähig zu bleiben.

Obwohl die Durchführung des Stadtverkehrs in dieser Form keine Pflichtaufgabe der Stadt ist, stellt die Bereitstellung eines angemessenen ÖPNV-Angebotes eine Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen dar. Dies wird unterstützt durch die Beschlüsse des Stadtrates zur Klimaneutralität 2035, die mit Beschluss des Klimaschutzkonzeptes im Jahre 2023 nochmals gefestigt wurden. Die Stadt stehen hier zwei maßgebliche Handlungsfelder zu Verfügung, um diese Ziele zu erreichen: die Wärmeversorgung im Stadtgebiet sowie die Mobilität. Die Sicherung und Weiterentwicklung des Lindauer Stadtverkehrs ist aus dieses Gründen eine gleichermaßen schwierige wie wichtige Aufgabe. Es geht darum, die Lebensqualität in Lindau unter Berücksichtigung der bestehenden finanziellen Herausforderungen nachhaltig zu sichern.

Insbesondere auf Grund der veränderten wirtschaftlichen, aber auch verkehrlichen Rahmenbedingungen (u.a. Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungsgesetz, Deutschlandticket, Energie-/Kostensteigerungen) stellt sich die Frage nach der zukünftigen Ausrichtung des Stadtverkehrs Lindau (B). Dies betrifft sowohl die konkrete verkehrliche Ausgestaltung des Stadtverkehrs, aber insbesondere auch die vorgelagert zu beantwortende Frage, ob und wenn ja, wie Stadtverkehr zukünftig organisatorisch aufgestellt werden soll. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass die Stadt aktuell nur noch bis Ende 2025 auf Grund einer vom Landkreis Lindau (B) erlassenen Verordnung für die Planung, Organisation und Sicherstellung des Stadtverkehrs zuständig. Entsprechend ist zunächst eine Grundsatzentscheidung darüber zu treffen, ob die Stadt für den Stadtverkehr zukünftig überhaupt weiter verantwortlich sein will und die Zuständigkeit für den Stadtverkehr an den Landkreis zurückfallen soll. Nur wenn die Stadt weiter für den Stadtverkehr Lindau (B) auch tatsächlich verantwortlich bleiben will, stellen sich die Frage nach der organisatorischen wie auch verkehrlichen Weiterentwicklung des Stadtverkehrs Lindau (B).

Angesichts der bevorstehenden Fristenden für die Aufgabenträgerschaft der Stadt und den öDA muss die Stadt Lindau schon jetzt über die zukünftige Ausrichtung des Stadtverkehrs entscheiden. Zudem besteht eine Dringlichkeit hinsichtlich der zu erwartenden Belastungen im Haushalt, den dringenden Ersatz der Hälfte der Busflotte und Lösungen zur Verbesserung der Pünktlichkeit. Die Aufgabenstellung für Lindau ist zeitlich aber so gesetzt, dass akuter Lösungsbedarf besteht.

2. Prüfung der Strukturmodelle und deren Kosten

Um eine entsprechende Grundsatzentscheidung zu treffen, wurden in der Stadtratssitzung am 24.01.2024 verschiedene Strukturmodelle (u.a. Rückfall der Zuständigkeit an Landkreis sowie Sicherstellung des Stadtverkehrs in eigener Zuständigkeit vor- und zur politischen Diskussion gestellt. In dieser Stadtratssitzung wurden sodann die Beschlüsse gefasst, dass zum einen das Modell „Stadtverkehr in eigener Zuständigkeit/Weiterentwicklung Stadtbus als integrierter Mobilitätsdienstleister“ konkreter untersucht und insbesondere eine wirtschaftliche Betrachtung vorgenommene werden sollte.

In diesem Zusammenhang hat das Bauamt mit Unterstützung von Ernst & Young Law GmbH (EY Law) und Price Waterhouse Coopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) folgende Strukturmodelle zur langfristigen Sicherstellung des Stadtverkehrs untersucht, bewertet und im Laufe des Jahres weiter konkretisiert.

- Modell: Direktvergabe der Stadt Lindau an die SVL als vollwertiges Verkehrsunternehmen:

Erneute wettbewerbsfreie Direktvergabe eines öDA durch die Stadt Lindau an die SVL, bei der die SVL (wie aktuell) für die Durchführung des Stadtverkehrs Lindau zuständig ist (Status Quo).

- Modell: Direktvergabe der Stadt Lindau an die SVL als integrierter Mobilitätsdienstleister:

Wie Modell 1, aber zusätzliche Anreicherung der Tätigkeiten der SVL um die Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Lindau.

- Modell: Direktvergabe der Stadt Lindau an die SVL als Verkehrsmanagementgesellschaft:

Erneute wettbewerbsfreie Direktvergabe eines öDA durch die Stadt Lindau an die SVL, bei der die SVL (wie aktuell) für die Durchführung des Stadtverkehrs Lindau zuständig ist, aber für die gesamte operative Fahrleistung an einen oder mehrere private Verkehrsunternehmen im Rahmen von wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren einsetzt.

- Modell: Wettbewerbliche Ausschreibung der Stadt Lindau:

Ausschreibung des Stadtverkehrs Lindau im Rahmen eines EU-weiten wettbewerblichen Verfahrens und Beauftragung des Ausschreibungsgewinners mit der Durchführung des Stadtverkehrs.

- Modell: Rückfall der Aufgabenträgerschaft von der Stadt Lindau zum Landkreis Lindau:

Die Stadt Lindau gibt die Rolle als Aufgabenträger des Stadtverkehrs Lindau wieder an den Landkreis Lindau zurück, der damit die Verantwortung für die Planung, Organisation und die Sicherstellung des ÖPNV in Lindau gemäß seiner originären Zuständigkeit übernimmt.

Die Prüfung der Kosten der jeweiligen Strukturmodelle erfolgte auf Grundlage der bestehenden Struktur des SVL (Status-Quo-Betrachtung), also im Hinblick auf das aktuelle Liniennetz, das Rendez-Vous-Systems sowie der aktuelle Kosten, die dann auf die Folgejahre hochgerechnet wurden. Um auch eine Antwort auf die Frage der Kosten der Elektrifizierung des Stadtbusses geben zu können wurde die Kostenberechnungen auch hierauf geprüft. Es zeigt sich, dass ein elektrifizierter Stadtbus bei allen Strukturmodellen günstiger als ein Dieselbetrieb ist. Dies liegt v.a. an den stark reduzierten Energiekosten (durch selbstproduzierten Strom) sowie an der in Zukunft zu erwartenden CO2-Bepreisung beim Dieselbetrieb.

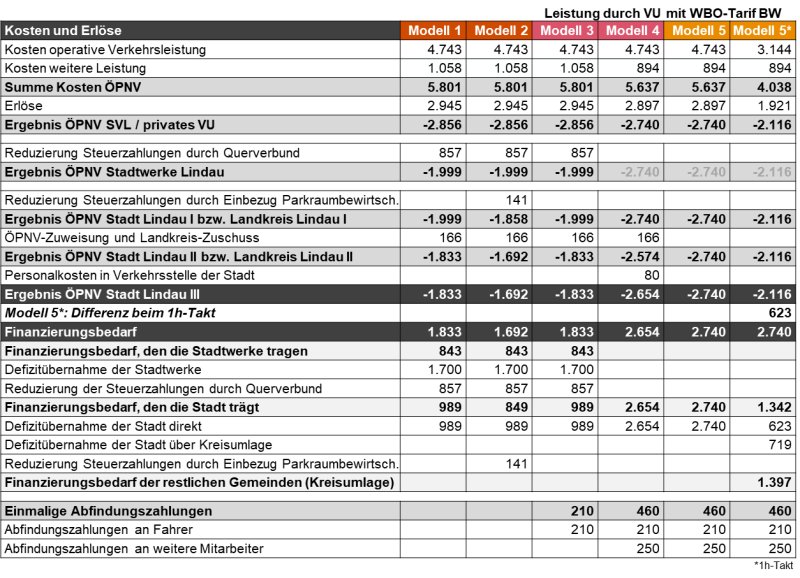

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der wirtschaftlichen Bewertung. Als Referenzjahr wurde das Planjahr 2024 zugrunde gelegt.

Abbildung 1: Wirtschaftliche Bewertung der Modelle bei Berücksichtigung des privaten Lohntarifs Baden-Württemberg in den Modellen 3 bis 5

In der Sitzung am 4. Juni 2024 hat der Bau- und Umweltausschuss dem Stadtrat die Empfehlung ausgesprochen, „eine Weiterentwicklung des Stadtverkehr Lindau (Stadtbussystem) auf Grundlage der Strukturmodelle 1, 2 und 3 vorzunehmen“, da diese die kostengünstigsten Varianten darstellten.

Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der wirtschaftlichen Bewertung ausgehend vom Planjahr 2024 bis zum Jahr 2037 (ohne Berücksichtigung der einmaligen Abfindungszahlungen).

Abbildung 1: Wirtschaftliche Bewertung der Modelle

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus der wirtschaftlichen sowie der qualitativen Bewertung wurde in der Stadtratssitzung am 18. Juli von pwc empfohlen, das Modell 1 bzw. das Modell 2 als Erweiterung des aktuell bestehenden Modells 1 (Status quo) zur langfristigen Sicherstellung des Stadtverkehrs Lindau zu wählen.

Die finanziellen Vorteile von Modell 2 gegenüber Modell 1 können in Zukunft bei einem steigenden ÖPNV-Defizit noch weiter zunehmen. Wie bereits erwähnt ist auch über das Jahr 2028 hinaus die Elektrifizierung des Stadtverkehrs Lindau auf Grundlage des Konzepts der Hochschule Kempten gegenüber dem Dieseleinsatz langfristig wirtschaftlich vorteilhaft.

Beim Modell 3 sind Einsparungen nur zu erwarten, wenn das beauftragte Verkehrsunternehmen den privaten Lohntarif Bayern anwendet. Hiervon ist mit Blick auf die aktuelle Marktlage, insbesondere unter Berücksichtigung des branchenweiten Fahrermangels, aber aktuell nicht auszugehen. Aber auch in diesem Fall würden die Einsparungen verhältnismäßig gering ausfallen. Zudem stehen den möglichen Einsparungen einmalige Abfindungszahlungen als Risikoposition gegenüber. Unter Berücksichtigung des WBO-Tarifs Baden-Württemberg ist in Modell 3 sogar eine Zunahme des Finanzierungsbedarfs gegenüber Modell 1 zu erwarten.

Ein weiterer Vorteil besteht in den Modellen 1 und 2 darin, dass keine Abhängigkeit von Dritten, die insbesondere im Zuge der angestrebten Elektrifizierung des Stadtverkehrs bestehen, die ein betriebliches Risiko darstellen könnten.

In der Stadtratssitzung vom 18 Juli 2024 wurde somit beschlossen, dass auf Grundlage von Modell 2 einen Vorschlag für eine Mobilitätsgesellschaft zu erarbeiten und erneut im Stadtrat zum Beschluss vorzulegen ist.

Fachliche Bewertung

1. Fachliche Beurteilung des Modells 2

1.1 Prüfergebnis Modell 2

Um den Stadtverkehr Lindau (B) entsprechend der politischen Vorstellung der Stadt Lindau (B) weiter selbst unmittelbar ausgestalten zu können, ist es erforderlich, dass die Stadt Lindau (B) zukünftig weiterhin die für die Planung, Ausgestaltung und Organisation des Stadtverkehrs zuständige örtliche Behörde (Verordnung [EG] Nr. 1370/2007) und zuständiger Aufgabenträger nach dem BayÖPNVG bleibt bzw. wird. Mit einem Rückfall der Zuständigkeit an den Landkreis Lindau (B) würde die Stadt ihren unmittelbaren gestalterischen Zugriff auf den Stadtverkehr verlieren, bliebe aber in der Pflicht den dann allein durch den Landkreis organisierten Stadtverkehr aus dem städtischen Haushalt (mit-) zufinanzieren. Die Möglichkeit zur Nutzbarmachung des steuerlichen Querverbunds entfiele.

Die vorgenommene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der verschiedenen Strukturmodelle durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat ergeben, dass unter gleichen verkehrlichen Rahmenbedingungen im Stadtverkehr das Strukturmodell „Stadtverkehr in eigener Zuständigkeit/Weiterentwicklung Stadtbus als integrierter Mobilitätsdienstleister“ wirtschaftlich (Modell 2; auf Grund der Verbreiterung des steuerlichen Verrechnungspotentials und der dadurch insgesamt eintretenden Steuereffekte) am günstigsten erscheint.

Darüber hinaus bietet das Modell 2 die Möglichkeit den Stadtverkehr Lindau (B) zukünftig integriert über die verschiedenen Verkehrsarten (MIV und ÖPNV) zu betrachten und Synergien durch eine ganzheitliche Gestaltung und Planung herbeizuführen.

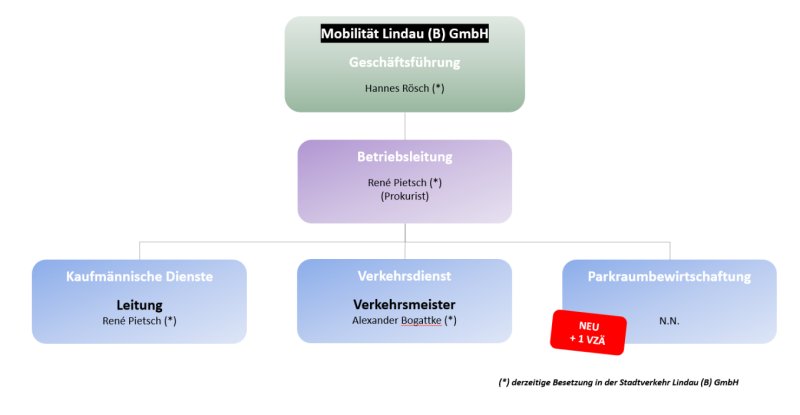

1.2 Gründung einer Mobilitätsgesellschaft

Die Stadtwerke sind und bleiben ein zentraler Akteur für die Zukunftssicherung der Stadt Lindau. Der ÖPNV ist, obwohl keine originäre Pflichtaufgabe einer Kommune in Bayern, dennoch ein wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die SWLi sorgt dafür, dass alle Bürger durch den Zugang zu zuverlässigen und erschwinglichen Verkehrsmitteln mobil sind.

Die aktuellen Rahmenbedingungen erlauben es den SWLi, sich in der Energie- und Mobilitätsversorgung weiterzuentwickeln, in dem der Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung mit dem SVL zusammengeführt und eine neue Mobilitätsgesellschaft gegründet wird.

Diese Entwicklungen sind in mehreren Städte zu beobachten. Energieversorger engagieren sich zunehmend als Mobilitätsanbieter für Sharing-Systeme, Stadtbusse und Parkierungsanlagen aus mehreren Gründen:

- Sektorenkopplung: Durch die Integration von Energie- und Mobilitätsdiensten können Synergien genutzt werden. Beispielsweise können Elektrofahrzeuge mit erneuerbarer Energie geladen werden, was die Nutzung von grünem Strom fördert.

Umweltfreundlichkeit: Durch den ÖPNV Betrieb tragen Stadtwerke zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei und fördern eine nachhaltige Mobilität.

Wirtschaftliche Vorteile: Die Diversifizierung ihrer Dienstleistungen ermöglicht es Energieversorgern, neue Einnahmequellen zu erschließen und ihre Marktposition zu stärken.

Kundenzufriedenheit und Bindung: Durch das Angebot integrierter Dienstleistungen können Energieversorger ihren Kunden einen Mehrwert bieten und die Kundenbindung erhöhen.

Steuerliche Vorteile über den „steuerlichen Querverbund“: In einigen Regionen gibt es politische und regulatorische Anreize, die die Integration von Energie- und Mobilitätsdiensten fördern.

Diese Faktoren machen den Betrieb von Mobilitätsangebote durch Stadtwerke zu einer wichtigen Aufgabe für die kommunale Infrastruktur und tragen dazu bei, dass Städte und Gemeinden effizienter und umweltfreundlicher werden.

Idee einer möglichen, zukünftigen Aufbaustruktur könnte wie folgt aussehen:

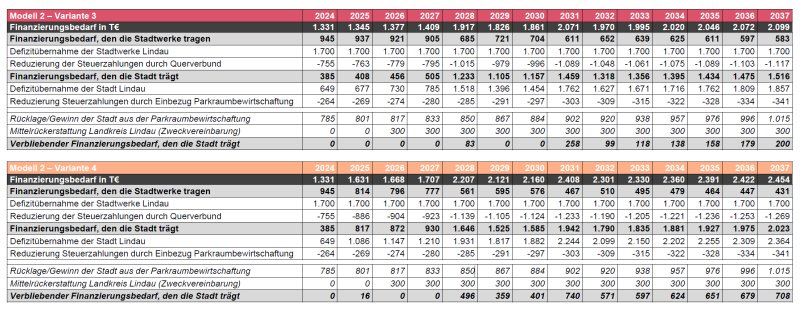

1.3 Kostentabelle der Mobilitätsgesellschaft für Liniennetzvarianten 3 und 4

pwc hat auf Grundlage des Strukturmodells 2 die wirtschaftlichen Auswirkungen der Liniennetzvarianten 3 und 4 analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass der Finanzierungsbedarf, den die Stadt trägt, deutlich begrenzt wird. Hierfür muss deutlich gemacht werden, dass die Gewinne aus der Parkraumbewirtschaftung nicht mehr der Stadt Lindau zufließen, sondern direkt innerhalb der Mobilitätsgesellschaft der Stadtwerke Lindau verbleiben. Die Einnahmen des Parkens subventionieren damit direkt den Stadtbus. Diese Veränderung ist bei der Verhandlung der künftigen Defizitübernahme der Stadtwerke Lindau zu berücksichtigen.

Abbildung 3: Ergebnisse Variantenvergleich 3 und 4 im Modell 2

Es zeigt sich, dass bei einer Beibehaltung der bestehenden Defizitübernahme der SWLi der verbleibende städtische Finanzierungsbedarf deutlich verringert.

2. Abschließende Bewertung

Auf Grund der Untersuchungen empfiehlt die Verwaltung, die Weiterentwicklung der SVL durch Integration des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung zur Mobilitätsgesellschaft Lindau GmbH als Tochtergesellschaft der SWLi. Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung können so direkt dem Stadtverkehr zugutekommen. Die in Zukunft eintretenden Defizite können abgemildert werden. Aus fachlicher Sicht sollte die Liniennetzvariante 4 umgesetzt werden, da sie für Fahrgäste und für die Ziele der Mobilitätswende das bessere Angebot bereithält.

Aus rein wirtschaftlicher Sicht ist die Liniennetzvariante 3 vorzuziehen, da diese finanziell besser abbildbar ist. Die Erläuterungen zu den Liniennetzvarianten sind in der BV ö 3 zu finden.

Auswirkungen auf die Klimaziele der Stadt Lindau

Der Stadtbus ist für das Erreichen der Klimaziele unerlässlich. Ohne einen attraktiven ÖPNV sind weitere Fahrgastverluste unausweichlich. Diese Fahrten werden v.a. auf das Auto verlagert. Dies wird negative Auswirkungen auf das Lindauer Verkehrsnetz haben und den CO2-Aussoss des Lindauer Verkehrs erhöhen statt zu reduzieren.

Dagegen kann eine Elektrifizierung des Stadtbusses signifikante CO2-Reduzierungen erreichen. Die Fahrleistung eines Stadtbusses liegt bei von rund 1 Mio. km/Jahr. Dieser Ausstoß kann völlig vermieden werden.

Sowohl Liniennetzvariante 3 und 4 wirken sich positiv auf die Lindauer Klimaziele aus.

Finanzielle Auswirkungen

Ausweislich der Ergebnisse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC erscheint das Modell 2 „Mobilitätsdienstleister“ als wirtschaftlich günstiges Modell bezogen auf den Stadtverkehr Lindau (B) und bietet zudem auch die Möglichkeit weitere Synergien zur integrierten Gestaltung des Stadtverkehrs zu erschließen

Eine weitere Entlastung des städtischen Haushaltes hängen zudem von den weiteren Gesprächen mit dem Landkreis Lindau (B) über die weitere Ausgestaltung des Verhältnissen zwischen der Stadt und dem Landkreis betreffend die ÖPNV-Gestaltung ab.

Diskussionsverlauf

Stadtrat Brombeiß möchte wissen, ob die Ladeinfrastruktur bei Verlegung des ZUPs eingerechnet ist und ob beim Modell 2 das Parkhaus aus Mitteln von Modell 2 finanziert werde bzw. ob die Kosten eingerechnet sind.

Der Leiter des Stadtbauamtes, Herr Koschka, führt aus, dass die Kosten für das Parkhaus nicht enthalten sind und noch verhandelt werden müssen. Die Baukosten für den ZUP sind nicht enthalten.

In der Umfassenden Diskussion bringt Bürgermeister Hotz den Vorschlag, die Ziffer 2 des Beschlussvorschlages wie folgt zu formulieren:

Der Stadtrat beauftragt die Stadtwerke Lindau GmbH und die Stadtverwaltung das Modell 2 zu verfolgen und im nächsten Schritt eine Rentabilitätsbetrachtung für Modell 2 vorzunehmen.

Beschluss

- Die Stadt Lindau (Bodensee) beschließt zur zukünftigen Ausgestaltung des Stadtverkehrs Lindau (B) das Strukturmodell 2 „Direktvergabe der Stadt Lindau an die SVL als integrierter Mobilitätsdienstleister “ als favorisiertes Modell.

2. Der Stadtrat beauftragt die Stadtwerke Lindau GmbH und die Stadtverwaltung das Modell 2 zu verfolgen und im nächsten Schritt eine Rentabilitätsbetrachtung für Modell 2 vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 24, Dagegen: 1

Dokumente

Download STR-2024-10-16-Ö03.pdf

zum Seitenanfang

4. Fortschreibung des Mobilitätskonzeptes

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

11. Sitzung des Stadtrates

|

16.10.2024

|

ö

|

beschließend

|

4 |

Sachverhalt

1. Grundlagen

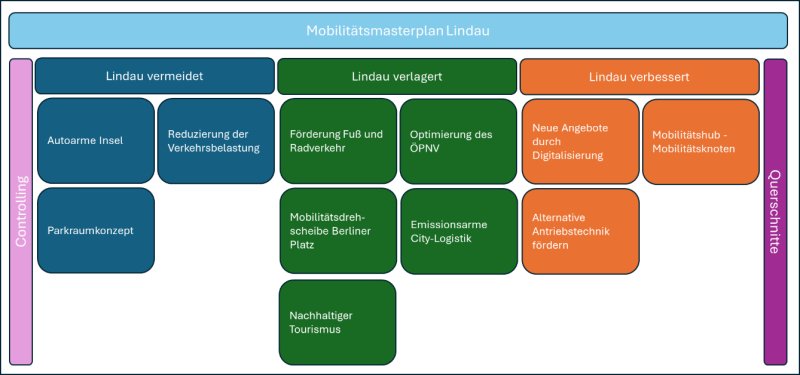

Das KLiMo soll einerseits Mobilität ermöglichen und fördern, andererseits den Verkehr so stadt- und umweltverträglich wie möglich gestalten, um dadurch insgesamt ein Höchstmaß an Lebensqualität zu erreichen. Mit dem KLiMo lag das erste verkehrliche Gesamtkonzept vor, welches seit letztes Jahr als Mobilitätsmasterplan fortgeschrieben wurde.

Folgende Beschlüsse bilden die Grundlage für die Fortschreibung des Mobilitätskonzeptes:

- Stadtrat vom 21.06.2017 Beschluss des KLiMo´s

Stadtrat vom 27.06. 2018 Beschluss Übergangslösung „Turbokreisel“

Stadtrat vom 21.07.2021 Ergebnis der Buergerbeteiligung Karl-Bever-Platz

Stadtrat vom 27.10.2021 Beschluss Klimaneutralität 2035

BUA vom 04.04.2022 Beschluss Stadtbus Optimierung

Stadtratsworkshop am 29.07.2022 mit dem Ziel, gemeinsam Kriterien für das neue Stadtbuskonzept, die städtebauliche Neugestaltung des Berliner Platzes und Mobilitätsdrehscheibe festzlegen

Die Fortschreibung des Mobilitätskonzepts wurden von der der Bietergemeinschaft PTV – Transport Consult GmbH" (Karlsruhe) und PwC – PricewaterhouseCoopers GmbH (Düsseldorf) durchgeführt.

Für die Bearbeitung der Aufgaben im inhaltlich-technischen Rahmen als auch im Rahmen des Beteiligungskonzeptes haben die Planungsbüros etwa 18 Monate im Anspruch genommen (März 2023- Sept 2024). Die Koordination der einzelnen Arbeiten untereinander und die sinnvolle und notwendige Abstimmung mit den Beteiligten über die Arbeitsgruppe hinaus macht das Projekt zeitintensiv. Die Fortschreibung des Mobilitätskonzeptes wurde von einer internen Arbeitsgruppe fachlich begleiten. Parallel dazu gabt es zwei öffentliche Beteiligungen über Adhocracy zum Thema Stadtbus und Auto freie Insel.

Bei der Fortschreibung des KLiMo´s hat der Auftragnehmer auf eine Reihe schon bestehender Gutachten und Konzepte (z.B. Nahmobilitätskonzept, Logistikkonzept, usw.) zurückgegriffen. Dabei soll aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die Inhalte des bestehenden KLiMos teils neu konzipiert und überarbeitet wurden.

Die Fortschreibung des KliMos wird als Mobilitätsmasterplan betrachtet und teilt sich in drei große Themengebiete auf:

- Lindau vermeidet

- Lindau verlagert

- Lindau verbessert

Jedem Baustein sind ein Unterkapitel und ein Steckbrief gewidmet. Manche Bausteine integrieren bestehende Planwerke und Konzepte in den Mobilitätsmasterplan, andere Bausteine werden in diesem Masterplan neu erarbeitet.

Neben diesen drei inhaltlichen Themenkomplexen, in denen die mit der Mobilität betroffenen Teilbereiche diskutiert und beplant wurden, existieren drei weitere Bausteine, die für den Mobilitätsmasterplan von Bedeutung sind. Dies ist zum einen das während der Bearbeitung notwendige Beteiligungsformat und zum anderen das in der Leistungsbeschreibung definierte Thema Querschnitte und das Thema Controlling / Evaluation der Maßnahmen.

Die Errichtung der Mobilitätsdrehscheibe am Berliner Platz ist als Schlüsselmaßnahme zu nennen, die eine Neubewertung einige Themen erfordert. Dazu gehört die Neukonzeptionierung des Stadtbusses, der auf dieser Mobilitätsdrehscheibe und damit auch dem Fernbahnhof Lindau-Reutin ausgerichtet werden soll. Gleichzeitig soll die Betriebsqualität stark verbessert werden. Der Mobilitätsdrehscheibe Berliner Platz soll eine große P+R-Anlage enthalten, die Kernstück eines neuen Parkraumkonzeptes ist. Parkraumkonzept und Optimierung des ÖPNV sind wiederum wichtige Voraussetzungen für die langfristige Strategie, eine autoarme Insel umzusetzen.

Zu den wichtigen Themen Förderung Fuß- und Radverkehr, emissionsarme City-Logistik und Reduzierung der Verkehrsbelastung liegen schon umfangreiche Planungen vor, die sukzessive umgesetzt werden müssen.

Schwerpunkt des Mobilitätsmasterplans war die Neugestaltung des ÖPNV in der Stadt Lindau. Vor dem Hintergrund der zu planen Mobilitätsdrehschiebe am Bahnhof Reutin wurde das gesamte ÖPNV-Angebot und Netz neu ausgerichtet und geplant. Zudem wurde der ÖPNV auf die neuen Anforderungen und Ziele ausgerichtet. Dabei wurde der ÖPNV aber nicht losgelöst von den anderen Mobilitätsarten geplant.

2. Neugestaltung des Stadtbusses

2.1 Grundlagen

Der Stadtbus ist seit den 1990er Jahren ein fester Bestandteil des Lindauer Alltags. Viele Bewohner der Stadt sind auf den Stadtbus angewiesen, sei es, um zur Arbeit oder in die Schule zu gelangen, sei es, die täglichen Erledigungen durchzuführen.

Zudem ist der Stadtbus ein wichtiger Baustein zur Mobilitätswende und zur Minimierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf den ohnehin in der Sommersaison chronisch überlasteten Straßen der Stadt. Der Stadtbus hat auch das Potenzial, klimaneutrale Mobilität im Stadtgebiet anzubieten.

Merkmale des Lindauer Stadtbusses sind das sehr gut ausdifferenzierte Liniennetz, die enge Haltestellendichte, der leicht merkbare 30 min-Takt und das Rendezvous-System. Dies ist für eine Stadt in der Größe Lindaus sicherlich bemerkenswert und bietet dem Fahrgast ein leicht zu durchschauendes und komfortables Liniennetz an, bei dem man mit einmaligem Umsteigen fast das gesamte Stadtgebiet erreichen kann und das ein Verpassen des Anschlussbusses ausschließt.

Da alle Busse am zentralen Umsteigepunkt (ZUP) aufeinander warten und nicht vorher abfahren, bis alle am ZUP eingetroffen sind, ist das Stadtbussystem aber auch anfällig für Verspätungen. Die Verspätungsanfälligkeit und daraus resultierende chronische Unpünktlichkeit ist eines von zwei Hauptproblemen, mit denen der Stadtbus und seine Fahrgäste immer mehr zu kämpfen haben. Die Gründe dazu sind vielfältig. Zum einen hat der MIV seit Gründung des Stadtbusses deutlich zugenommen, was insbesondere in der Sommersaison deutlich die Pünktlichkeit beeinträchtigt. In den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten konnte das grundlegende Parkplatzproblem, das v.a. durch den touristischen Verkehr während der Sommersaison auftritt, nicht nachhaltig gelöst werden. Die Etablierung eine „Mobilitätsdrehscheibe“ am Berliner Platz ist in jedem Fall entscheidend für jedwede Neuausrichtung bzw. Anpassung des Stadtbusnetzes, da nur durch die Verlagerung, d.h. weniger Verkehr im übrigen Straßennetz, die Pünktlichkeit des Stadtbusses aufrechterhalten werden kann.

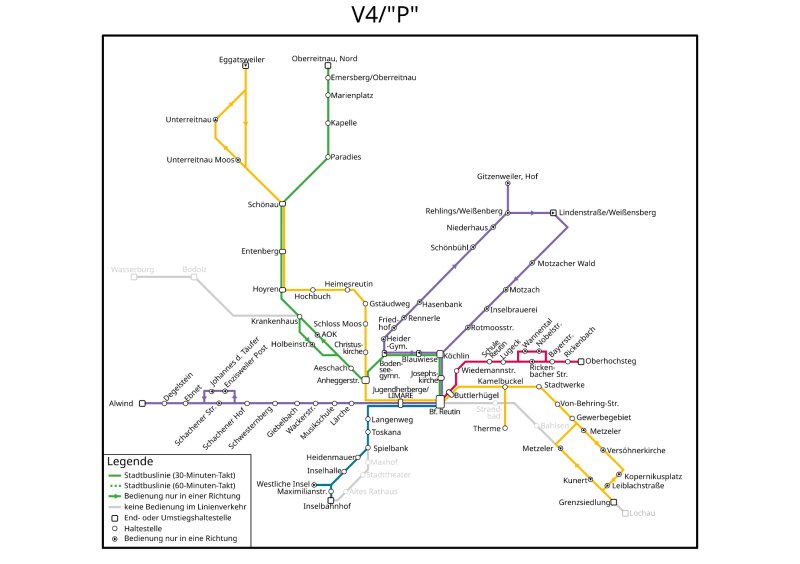

Als Teil der Fortschreibung des Mobilitätskonzeptes wurden vier Netzvarianten ermittelt , wie das Netz an die sich verändernden Rahmenbedingungen anpassen kann, um das Angebot weiter attraktiv zu halten und nicht noch mehr Fahrgäste zu verlieren bzw. Fahrgäste neu zu gewinnen. Wie oben bereits erwähnt ist ein funktionierender und attraktiver ÖPNV eine Schlüsselmaßnahme zur Verkehrswende und zum Klimaschutz. Alle vier Varianten erfüllen die Hauptanforderungen an das neue Stadtbuskonzept: Sie erlauben unter normalen Verkehrsverhältnissen einen stabilen Betrieb und sie binden den Bahnhof Reutin als neue Mobilitätsdrehscheibe Lindaus ein.

Jedoch wird für große Stauereignisse, die sich regelmäßig während der Sommersaison ereignen, eine Lösung in Form von Busspuren, signalisierter Streckenregulierung, Sommerfahrplan mit Taktausdünnung, oder Busmehreinsatz benötigt.

2.2 Liniennetzvarianten

2.2.1 Grundlegende Annahmen für die Variantenermittlung

Unter Berücksichtigung der Analyseergebnisse und der Erkenntnisse aus der Beteiligung wurden insgesamt vier Varianten für das zukünftige Stadtbusnetz entwickelt. Dabei sind folgende Planungsprämissen eingegangen:

- Berliner Platz wird neue Mobilitätsdrehscheibe (möglichst durch alle Linien zu bedienen)

- wirtschaftliche Effizienz

- betriebliche Stabilität (Reduzierung der Verspätung)

- Erweiterung des Netzes in Nachbargemeinden optional ermöglichen

- Einrichtung eines Bedarfssystems für nicht vom Linienverkehr abgedeckte Räume

Aus den Prämissen und Randbedingungen ergeben sich Merkmale, welche allen erarbeiteten Varianten gemein sind:

Aus der geringen Nachfrage und der Prämisse eines wirtschaftlich effizienten Angebotes ergibt sich die Notwendigkeit in einigen Varianten, dass die Streckenäste nach Unterreitnau, Motzach und auf der südlichen Insel nicht im Linienverkehr bedient werden. Die Festlegung eines 30 Minuten-Grundtaktes sowie die in einigen Varianten alternierende Bedienung der Endpunkte Rothkreuz und Gitzenweiler Hof ergeben sich ebenfalls aus der wirtschaftlichen Effizienz. Aufgrund des dringenden Wunsches aus der Bevölkerung und dem geringen betrieblichen Mehraufwand wurde die Haltestelle Zech Grenzsiedlung in allen Konzepten aufgenommen. Im Bereich Gewerbegebiet und Zech konnte in allen Varianten durch die Einrichtung eines Ringverkehrs ein Linienast eingespart werden.

Die Einrichtung eines bedarfsgesteuerten Angebotes sowie die Umsetzung eines Rendezvouskonzeptes sind unabhängig von dem bevorzugten Netzentwurf möglich. Bei der Umsetzung eines Rendezvouskonzeptes wird grundsätzlich ein Fahrzeug mehr benötigt als ohne Rendezvouskonzept. Die Berechnung der Umläufe und die sich ergebende Anzahl benötigter Fahrzeuge erfolgten über die Sechstelregelung. Das bedeutet, dass ein Sechstel der benötigten Fahrzeit als Wendezeit aufgeschlagen wird. Diese Wendezeiten können Verspätungen ausgleichen und so die betriebliche Stabilität verbessern. Die Fahrzeiten wurden aus dem aktuellen Fahrplan entnommen. Zudem wurde eine Analyse der Fahrzeiten durchgeführt. Zwischen folgenden Haltestellen wurden die Fahrzeiten erhöht:

- von Anheggerstraße nach Bodenseegymnasium um 1 Minute

- von Kunert nach Metzeler um 2 Minuten

- von Metzeler nach Bahlsen um 1 Minute

- von der Therme nach Kamelbuckel um 1 Minute

- von AOK zum Krankenhaus um 1 Minute

- zwischen Jugendherberge/LIMARE und Bahnhof Reutin in beiden Richtungen um je 1 Minute

- zwischen Bahnhof Reutin und Josephskirche in beiden Richtungen um 1 Minute

Der Richtungsverkehr zwischen Friedrichshafener Straße und Holbeinstraße dient ebenfalls der betrieblichen Stabilisierung durch Meidung von staugefährdeten Streckenabschnitten und wird daher in allen Varianten wie im Ist-Zustand beibehalten.

Der jeweils genannte Fahrzeugbedarf bezieht sich auf den Einsatz im Linienbetrieb und wird in jeder Variante durch vier Fahrzeuge Verstärker (Schulbetrieb und Ausfallreserve) und drei Fahrzeuge Werkstattreserve ergänzt.

2.2.2 Vorstellung der geprüften Varianten

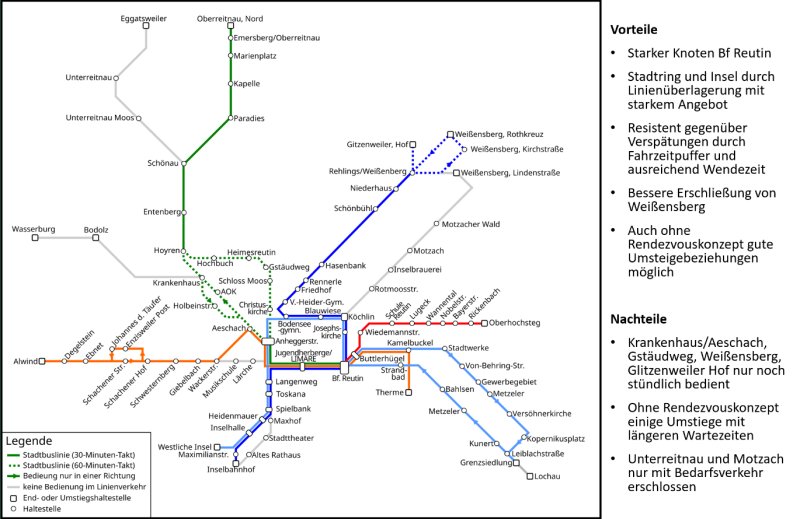

PLAN VARIANTE 1: Starke Achse zur Insel

Im Variantenvergleich nimmt die Variante 1 bei den Kosten eine mittlere Position ein. Sie bietet eine starke Achse zwischen Bahnhof Reutin und Insel. Aus Richtung Westen und Norden kann bereits in Aeschach in Richtung Insel umgestiegen werden. Dafür entfallen allerdings die Haltestellen Musikschule und Lärche. Die westliche Insel wird weiter bedient. Die Äste Glitzenweiler Hof und Weißensberg sowie Krankenhaus und Gstäudweg werden alternierend bedient, so dass dort jeweils nur noch ein Stundentakt vorliegt.

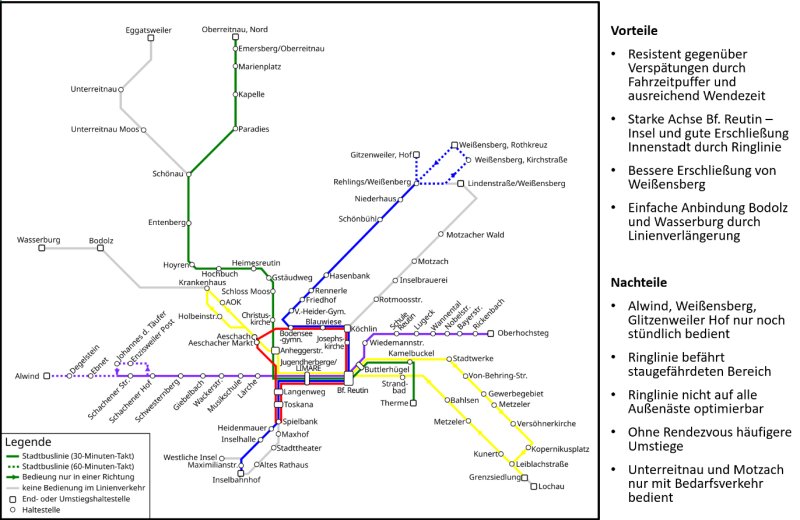

PLAN VARIANTE 2: Ringlinie zur Feinerschließung

Für Variante 2 ist mit den höchsten Kosten zu rechnen. Dafür bietet sie mit dem Ringverkehr eine verbesserte Erschließung der zentralen Bereiche Lindaus und bietet eine gute Verknüpfung der Linien auch ohne Rendezvouskonzept, allerdings mit teilweise vielen Umstiegen. Jedoch wird die Ringlinie ohne Lösung der Stauproblematik stark verspätungsanfällig sein. Die Äste Alwind, Glitzenweiler Hof und Weißenfels werden nur noch stündlich bedient.

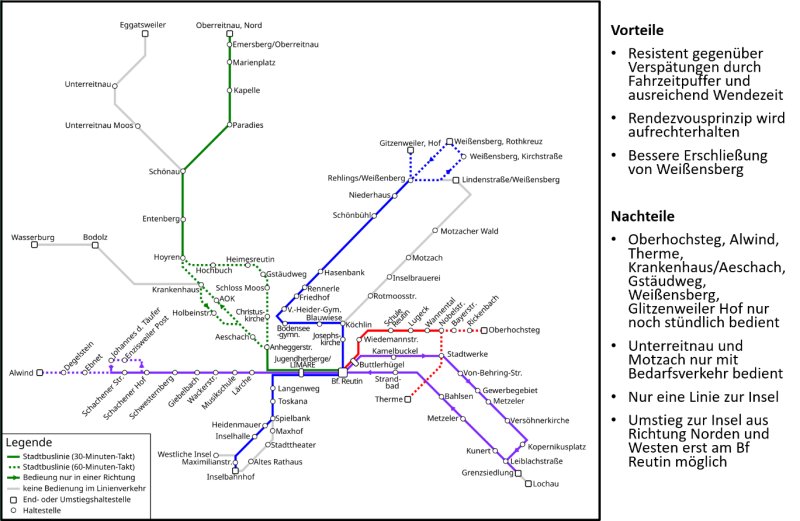

PLAN VARIANTE 3: Minimalvariante

In Variante 3 erfolgt die Umsetzung der Planungsprämissen auf die effizienteste Art und Weise. Jedoch wird in dieser Variante die Achse Bahnhof Reutin – Insel nicht gestärkt. Fahrgäste aus Richtung Norden und Westen müssen zunächst zum Berliner Platz fahren, wenn sie in Richtung Insel umsteigen wollen. Die Äste Oberhochsteg, Alwind, Glitzenweiler Hof und Weißenfels, die Therme sowie der Bereich Gstäudweg/Krankenhaus werden nur noch stündlich bedient.

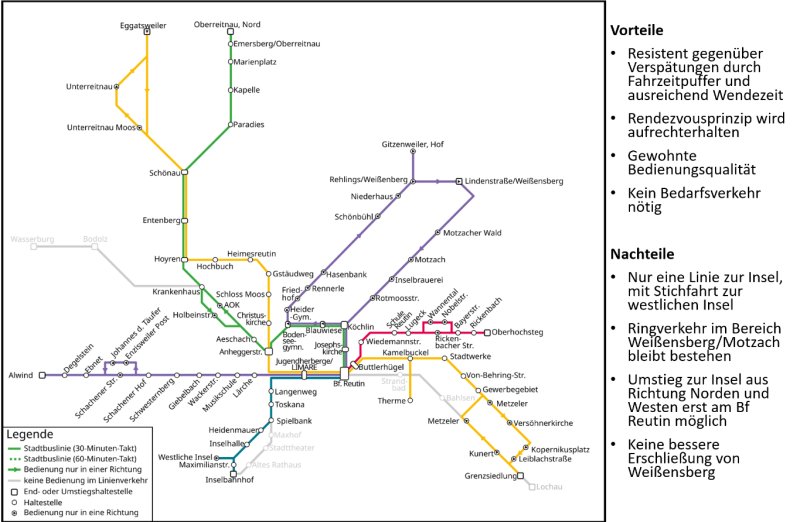

PLAN VARIANTE 4: Optimierung des bestehenden Stadtbusnetzes

Bei Umsetzung der Variante 4 entsteht in Summe ein zusätzlicher Fahrzeugbedarf von zwei Fahrzeugen im Vergleich zum Status quo. Viele Vorteile des heutigen Netzes bleiben bestehen, bei höherer Zuverlässigkeit. Die Achse Reutin Bhf - Insel wird jedoch nicht wesentlich gestärkt. Bestehende Ringverkehre wie in Weißensberg/Motzach und Zech werden weiter verstärkt. Eine bessere Erschließung der Gemeinde Weißensberg erfolgt nicht.

Einrichtung Bedarfsverkehr (On-Demand-Verkehr)

Die Einrichtung eines Bedarfsverkehrs ist obligatorisch für die in den Varianten 1 bis 3 zukünftig nicht durch den Linienverkehr bedienten Gebiete Unterreitnau und Motzach. Zudem können durch einen Bedarfsverkehr auch heute vom ÖPNV nicht erschlossene Gebiete wie beispielsweise Streitelsfingen und Oberengersweiler bedient werden. Eine Einbindung der Nachbargemeinden ist nur mit Bedarfsverkehr möglich.

3. Elektrifizierung des Stadtbussystems mit 100 % Ökostrom (ëPNV)

3.1 Erläuterung des Modells

Für den busgebundenen ÖPNV gilt seit 2021 die Clean Vehicle Directive (EU-Richtlinie, Deutschland. Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz vom 9. Juni 2021). Dieses Gesetz schreibt den Beschaffungsanteil von »emissionsarmen« und »emissionsfreien« Neufahrzeugen vor. Ab 2025 sollen 22,5% aller neubeschafften Fahrzeuge im ÖPNV einen emissionsarmen und 22,5% einen emissionsfreien Antrieb besitzen. Der Anteil soll bis 2030 auf jeweils 32,5% erhöht werden. Als emissionsfreie Antriebe werden nach der o.g. Richtlinie batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge angesehen.

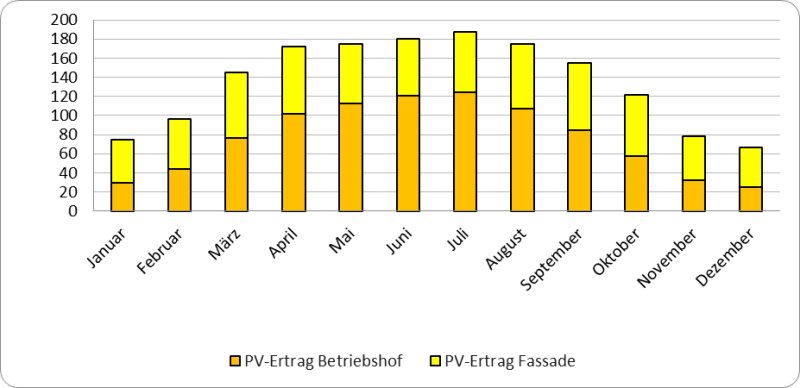

Vor dem Hintergrund der gesetzlich geforderten Umstellung hat die Stadt Lindau die Power2Move GmbH & Co. KG / Hochschule Kempten beauftragt den Infrastrukturbedarf für die Realisierung von unterschiedlichen emissionsfreien ÖPNV-Betriebsvarianten aufzuzeigen. Zudem wurde untersucht, ob die Betriebsvarianten mit eigener Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen betrieben werden können. Als mögliche Flächen für den Ausbau der Photovoltaikanlagen wurden der Betriebshof in der Robert-Bosch-Straße sowie das geplante Parkhaus am Busbahnhof Reutin untersucht.

Die Power2Move hat mit einer eigenen Softwareentwicklung eine Simulation für die PV-Erzeugung und Aufladung der Busse erstellt. Basis für die dynamische Energiefluss-Simulation liefern reale Wetterdaten vergangener Jahre der Standorte, an denen Buslinien oder Logistikfahrzeuge betrieben werden. Hieraus lassen sich der Energiebedarf der Fahrzeuge, der auch maßgeblich durch die Außentemperatur beeinflusst wird, genauso simulieren wie mögliche Erträge aus regenerativen Energien. Die historischen Wetterdaten werden von Wetterstationen bezogen.

Für die Simulation wurden Gesamtkonzepte in der Software abgebildet. Hierfür wurden die Fahrzeuge mit ihren Batterien im System hinterlegt und den entsprechenden Linienfahrplänen zugeordnet. Darüber hinaus wurden Ladepunkte, regenerative Erzeugersysteme (Photovoltaikanlagen), Blockheizkraftwerke oder auch stationäre Pufferbatterien mit ihren technischen Leistungsdaten hinterlegt.

Abschließend wurde ein ganzes Jahr stundengenau simuliert. Die Ergebnisse der Simulation können stundenweise gestoppt und analysiert werden. Es kann somit geprüft werden, wie das eingepflegte Konzept über das Jahr hinweg funktioniert hätte. Schwachstellen können so aufgedeckt und analysiert werden. Zudem lässt sich das Gesamtkonzept hinsichtlich der unterschiedlichen Parameter optimieren und die einzelnen Teilsysteme wie stationäre Batteriespeicher, Ladesäulen, Netzanschlussleistung, etc. bedarfsgerecht auslegen.

Der Vorteil der Umstellung des Stadtbusses auf eigenerzeugte PV liegt in folgenden Punkten:

- Der Stadtbus kann klimaneutral betrieben werden - ÖPNV-Betrieb mit 100% CO2-neutralem Betrieb (ca. 80 % aus eigenerzeugtem PV-Strom und 20 % aus Wasserkraft der VKW Illwerke).

- Betriebskostenstabilität: die eigene Stromproduktion ermöglicht geringe und preisstabile Betriebskosten und erhöht die Unabhängigkeit gegenüber geopolitischen Konflikten.

- Ein Anteil an emissionsfreien Bussen ist für das Jahr 2025 gesetzlich vorgeschrieben.

- Der Betrieb von e-Bussen ist die effizienteste und wirtschaftlichste Möglichkeit, um einen emissionsfreien ÖPNV-Betrieb zu realisieren.

Die Elektrifizierung des Stadtbusses soll in zwei Stufen erfolgen

3.2 Umsetzungsvorschlag Stufe 1: Ausstattung am Betriebshof

Bis zum Fertigstellung des Mobility Hubs am Bahnhof Reutin soll das Stadtbussystem zunächst zu 50 % elektrifiziert werden. Die erste Stufe kann somit als Übergangsszenario betrachtet werden.

In Stufe 1 werden die ersten acht e-Fahrzeuge (von 16 Bussen) neu beschafft und alte Dieselbusse ersetzt. Vor etwa 2 Jahren wurde bereits ein Teil der Fahrzeugflotte durch neue Diesel-Hybrid-Busse ersetzt, so dass ein stufenweises Vorgehen sachgerecht ist.

Für die acht neu beschafften e-Busse soll der Betriebshof des Stadtbusses umfassend mit PV-Anlagen und Ladeinfrastruktur ausgestattet werden, so dass diese Stadtbusse dort aufgeladen werden können. Der Betriebshof steht im Eigentum der SWLi, wodurch die Installation und Stromerzeugung kurzfristig möglich ist. Konkret müssen hierfür die vorhandenen Dächer mit PV-Anlagen nachgerüstet werden, gleichzeitig sollen neue Überdachungen mit PV-Anlagen wie folgt installiert werden. Stromüberschüsse sollen in stationären Batteriespeichern im Betriebshof zwischengespeichert werden.

3.3 Umsetzungsvorschlag Stufe 2: Ausstattung an der Mobilitätsdrehscheibe

In Stufe 2 soll die zweite Hälfte der Busflotte, also die restlichen acht Stadtbusse elektrifiziert werden. Mit Errichtung der Mobilitätsdrehscheibe am Berliner Platz und der Schaffung des dortigen Busbahnhofs werden fünf weitere Ladestationen und einen Spreicher installiert.

Die Simulationsergebnisse der Power2Move haben ergeben, dass der Photovoltaik-Ausbau auf dem Betriebshof und am Mobilitätsdrehscheibe ausreichend sind, um ca. 80% (ca. 1,6 GWh/a) des Strombedarfs aus dem Busbetrieb direkt über eigene Photovoltaikerträge zu decken.

Abbildung : Ertragssimulation MWh / Monat

Der restliche Strombedarf kann über ein eigenes BHKW oder über direkten Netzbezug gedeckt werden. Hier muss herausgestellt werden, dass in Lindau der Netzbezug aus hundertprozentigem Ökostrom (Wasserkraftwerke Vorarlberg / VKW Illwerke) bereitgestellt wird.

Unter Berücksichtigung einer Gesamtförderquote von ca. 40% (aktuelle Förderquote) amortisieren sich die Investitionskosten für jede Variante in deutlich unter 10 Jahren und somit wirtschaftlich vorteilhaft gegenüber dem Diesel-Busbetrieb.

Fachliche Bewertung

1. Zusammenfassen der Erkenntnisse

Die Fortschreibung des Mobilitätskonzeptes hat umfangreichende Erkenntnisse vor allem zum Thema Stadtbus Weiterentwicklung des Stadtbusses gebracht.

Die Erkenntnisse lassen Sich wie folg kurz zusammenfassen:

- Der Status Quo ist am Wirtschaftlichsten. Aber auf Grund von Übergeordneten politischen Vorgaben und aktuellen Stadt – und Verkehrsentwicklungen kann der Status Quo nicht beibehalten werden. Der Status Quo ist mit hohen Risiken bzw. Grenzkosten verbunden.

Übergeordnete Politische Vorgaben:

- Ein Anteil an emissionsfreien Bussen ist für neue Busbeschaffunten gesetzlich vorgeschrieben (CVD). Dazu müssen folgende Parameter für die Stadt Lindau Berücksichtigt werden:

Stadt – und Verkehrsentwicklungen:

- Inbetriebnahme Zwei-Bahnhofslösung ->Bedarf ZUP Verlagerung (Ein ZUP am Berliner bietet mehrere Vorteile):

- Nahtlose Verbindungen: Reisende können einfach zwischen Fernzügen und Bussen umsteigen, was die Reisezeit verkürzt und den Komfort erhöht.

- Zentraler Knotenpunkt: Ein zentraler Verkehrsknotenpunkt erleichtert die Planung und Koordination von Zeitplänen, was zu einer besseren Nutzung der Verkehrsmittel führt.

- Reduzierung des Verkehrsaufkommens: Durch die Bündelung von Verkehrsmitteln an einem Ort kann das Verkehrsaufkommen in der Stadt reduziert werden, was zu weniger Staus und einer besseren Luftqualität führt.

- Wirtschaftliche Vorteile: Ein gut geplanter Verkehrsknotenpunkt kann die lokale Wirtschaft ankurbeln, wodurch er den Zugang zu Geschäften und Dienstleistungen verbessert

2. Pro und Contra: WARUM JETZT ENTSCHEIDEN?

|

Pro (Zeit drängt)

|

Contra (große Unsicherheit)

|

- Aufgabenträgerschaft muss verlängert werden bis zum 31.12.2025

- Busse müssen erneuert werden (bis 12/2026, dann sind die Busse 16 Jahre alt)

- Berliner Platz muss geplant werden (mit/ohne ZUP, Anzahl Busse)

- Liniengenehmigung nur noch bis 10/2028, ab 6/2025 muss Prozess zur Liniengenehmigung gestartet werden: wird max. für 10 Jahre erteilt.

- Fördermittel für die Elektrifizierung im begrenzte formt verfügbar. (Kann sein, dass später keine Zuschüsse mehr da sind)

- Nach Gesetzeslage muss aktuell bei Neubeschaffung bestimmte Quote an sauberen Fahrzeugen eingehalten werden

|

- Große Politik legt sich nicht fest bzgl. E-Mobilität und Verbrenner-Aus – enorme Unsicherheiten.

- Unklar, ob es Kontingente / Sanktionen bei CVD geben wird (Bayern noch nicht geregelt)

- Finanzierungsbeiträge Landkreis / Stadt derzeit noch in Diskussion

- Status Quo aktuell am Wirtschaftlichsten

|

3. Abschließende Bewertung

Aus Sicht der Mobilitätsplaung und SVL soll die Var. 4 „Optimierung des bestehenden Stadtbusnetzes“ weiter verfolgt werden. Diese Variante ist erst mit Verlegung des ZUP zum Bahnhof Reutin möglich. Bei Umsetzung dieser Variante entsteht in Summe ein zusätzlicher Fahrzeugbedarf von zwei Fahrzeugen im Vergleich zum Status quo. Die Variante ist im Vergleich zur Variante 1 kostenneutral. Diese Variante ist in der Lage, durch ein besseres Angebot, v.a. Verbesserungen bei der Pünktlichkeit Fahrgäste zurück in den Stadtbus zu holen und ihn so attraktiv weiterzuentwickeln.

Variante 4: Optimierung des bestehenden Stadtbusnetzes

Vorteile

- Saubere Fahrzeuge + ZUP am Berliner Platz

- Resistent gegenüber Verspätungen durch Fahrzeitpuffer und ausreichend Wendezeit

- Rendezvousprinzip wird aufrechterhalten

- Gewohnte Bedienungsqualität

- Kein Bedarfsverkehr nötig

Nachteile

- Nur eine Linie zur Insel, mit Stichfahrt zur westlichen Insel

- Ringverkehr im Bereich Weißensberg/Motzach bleibt bestehen

- Umstieg zur Insel aus Richtung Norden und Westen erst am Bf Reutin möglich

- Keine bessere Erschließung von Weißensberg

Als alternative kostgünstige Variante wird die Var. 3 „Minimalvariante“ empfohlen. Diese Variante bildet die minimal zu erbringende Leistung ab und ist hinsichtlich der Betriebskosten optimiert. Es gibt kaum Überlagerungen von Linien und daher nur wenige Umsteigemöglichkeiten. Aus diesem Grund ist für ein gutes Angebot die Einrichtung eines Rendezvous-Treffens unerlässlich. Es werden keine zusätzlichen Fahrzeuge im Vergleich zum Status quo benötigt. Diese Variante reagiert also auf die aktuellen Rahmenbedingungen, d.h. eingetretene Fahrgastverluste und die Herausforderungen in seiner künftigen Finanzierung.

Variante 3: Minimalvariante

Vorteile:

- Saubere Fahrzeuge + ZUP am Berliner Platz

- Resistent gegenüber Verspätungen durch Fahrzeitpuffer und ausreichend Wendezeit

- Rendezvousprinzip wird aufrechterhalten

- Bessere Erschließung von Weißensberg

Nachteile:

- Oberhochsteg, Alwind, Therme, Krankenhaus/Aeschach, Gstäudweg, Weißensberg, Glitzenweiler Hof nur noch stündlich bedient

- Unterreitnau und Motzach nur mit Bedarfsverkehr bedient

- Nur eine Linie zur Insel

- Umstieg zur Insel aus Richtung Norden und Westen erst am Bf Reutin möglich

Auswirkungen auf die Klimaziele der Stadt Lindau

Der Stadtbus ist für das Erreichen der Klimaziele unerlässlich. Ohne einen attraktiven ÖPNV sind weitere Fahrgastverluste unausweichlich. Diese Fahrten werden v.a. auf das Auto verlagert. Dies wird negative Auswirkungen auf das Lindauer Verkehrsnetz haben und den CO2-Ausstoss des Lindauer Verkehrs erhöhen statt zu reduzieren.

Dagegen kann eine Elektrifizierung des Stadtbusses signifikante CO2-Reduzierungen erreichen. Die Fahrleistung eines Stadtbusses liegt bei von rund 1 Mio. km/Jahr. Dieser Ausstoß kann völlig vermieden werden.

Sowohl Liniennetzvariante 3 und 4 wirken sich positiv auf die Lindauer Klimaziele aus.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Vorlage Weiterentwicklung Stadtbus

Beschluss 1

- Der Stadtrat erkennt den Handlungsbedarf an und sieht, dass der Status Quo des Stadtbus nicht zukunftsfähig ist (wegen des Sauberen-Fahrzeuge-Gesetz + Verlegung des ZUP).

Abstimmungsergebnis

Dafür: 24, Dagegen: 0

Beschluss 2

- Der Stadtrat stellt fest, dass die ausgearbeiteten Liniennetzvarianten 1 und 2 für die Stadt nicht finanzierbar und/oder mobilitätspolitisch nicht gewollt sind.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 24, Dagegen: 0

Beschluss 3

- Für die Zwecke des städtebaulichen Wettbewerbs beauftragt der Stadtrat das Bauamt zugrunde zu legen, dass der ZUP an den Bahnhof Reutin verlegt wird.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 19, Dagegen: 5

Beschluss 4

- Eine finale Entscheidung zwischen den Varianten 3 und/oder 4 sowie über die Elektrifizierung des Stadtbusses gemäß dem Konzept der HsK- Power2Move soll/kann erst erfolgen, wenn eine Klärung der Finanzierungsbeteiligung zwischen Stadt und Landkreis erfolgt ist und die Öffentlichkeit Gelegenheit zur Meinungsbildung hatte.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 24, Dagegen: 0

Beschluss 5

- Der Stadtrat beschließt die Fortschreibung des Mobilitätskonzeptes mit Stand vom Oktober 2024.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 20, Dagegen: 4

Dokumente

Download 20240925_Mobilitätsmasterplan_Lindau_Anlagen.pdf

Download 20241008_Mobilitätsmasterplan_Lindau.pdf

zum Seitenanfang

5. Neugestaltung des Berliner Platzes

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

11. Sitzung des Stadtrates

|

16.10.2024

|

ö

|

beschließend

|

5 |

Sachverhalt

1. Grundlage

Die Umgestaltung des Berliner Platzes stellt eine der zentralsten Aufgaben für die künftige Entwicklung von Reutin Mitte dar. Bereits in seiner heutigen Form weist er Defizite in der Funktion als Verkehrsknoten auf. Die Verlagerung des Bahnhofs, der Bau des Vier-Linden-Areals und der Umbau des Lindauparks machen eine grundlegende Umstrukturierung unumgänglich, bieten zugleich aber auch die Chance, den Platz einer neuen Geltung als öffentlicher Raum und Stadtteilzentrum hinzuzuführen.

2. Historie

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27. Juni 2018 die Übergangslösung „Turbokreisel“ am Berliner Platz beschlossen und rechtzeitig für die Inbetriebnahme des Bahnhofs Reutin erstellt.

Die Stadt Lindau ist bestrebt, ein klimaschonendes und zukunftsfähiges Mobilitätsangebot bereit zu stellen. Daher wurde das Bauamt im April 2022 vom Bau- und Umweltausschuss beauftragt, ein neues Stadtbuskonzept zu erarbeiten. Darüber hinaus sind durch den Ausbau des Bahnhofs Reutin zum Fernbahnhof sowie die bislang lediglich provisorische Verkehrsführung durch den Turbokreisel Planungen für die verkehrliche und städtebauliche Entwicklung des Berliner Platzes erforderlich. Dieser soll zu einer multimodalen Mobilitätsdrehscheibe werden, um ebenfalls Teil der klimaneutralen Mobilität in Lindau zu werden.

Im Juli 2022 wurde ein Stadtrat-Workshop durchgeführt mit dem Ziel, gemeinsam Kriterien für das neue Stadtbuskonzept, die städtebauliche Neugestaltung des Berliner Platzes und Mobilitätsdrehscheibe, dort wurden folgende Kernaussagen für die Planung gestellt:

- Die Notwendigkeit, das Rendezvouskonzept aufrecht zu erhalten

Die Lösung der Stausituation zwischen Berliner Platz und Kolpingkreisel wurde als zentrales Element für ein stabiles Stadtbussystem genannt

Optimierungsvorschläge wie eine alternierende Bedienung Gstäudweg/Krankenhaus und die Optimierung der Ringbuslinie in V2 wurden aufgegriffen

Eine Einbindung der Nachbargemeinden wurde angeregt

Die Auflassung einiger Haltestellen z.B. im Bereich Inselkern ist akzeptabel;

Andere Haltestellen wie z.B. Alwind, Zech, Glitzenweiler Hof und Therme müssen weiter bedient werden;

Bedarfsverkehre zum Ersatz von Linienverkehren mit schwacher Nachfrage wünschenswert.

Im Juni 2024 wurde durch den Bau- und Umweltausschuss (BAS) zudem die Ausschreibung der Verfahrensbetreuung des städtebaulichen Wettbewerbs zur Neugestaltung des Berliner Platzes beschlossen sowie eine professionelle Öffentlichkeitsbeteiligung empfohlen.

Folgende Meilensteine bilden die Grundlage für die Neugestaltung des Berliner Platzes:

- STR 2012 Beschluss zur Lösung der temporären Verkehrsprobleme am Berliner Platz und in der Bregenzer Straße

- STR 2013 Beschluss Verkehrskonzept Berliner Platz (Büro Stahl)

- STR 2014 Vergabebeschluss KLiMo

- 2015 Ortsteilbegehung Berliner Platz im Rahmen des ISEKs

- STR 2015 Vergabebeschluss Planung Berliner Platz und Bahnhofserschließung

- WAS am 16.03.2016 Beschluss – Planung „Kreuzung mit LSA“

- STR am 20.07.2016 Grundsatzbeschluss – Planung eine Fly Under

- STR am 14.12.2016 Beschluss – Planung einer verkehrlichen Übergangslösung

- STR am 21.06.2017 Beschluss des KLiMo´s

- STR am 11.07.2017 Beschluss Erweiterung des Lindauparks mit Erschließung über die Kemptener Str. abzuwarten, bevor weitere Planungsschritte unternommen werden.

- STR-Workshop am 28.02.2018 zum Berliner Platz

- STR am 27.06.2018 Beschluss Berliner Platz – Übergangslösung

- Ortsteilbegehung im Februar 2019 im Rahmen der Ausarbeitung der Vorbereitenden Untersuchung „Reutin Mitte“ zur Vorbereitung der Sanierungsgebiete in Reutin

- STR am 16.12.2020 Beschluss der Vorbereitenden Untersuchung und der Sanierungsgebiete Reutin-Mitte

- STR am 21.07.2021 Ergebnis der Bürgerbeteiligung Karl-Bever-Platz (Auffangparkplatz erforderlich)

- STR am 27.10.2021 Beschluss Klimaneutralität 2035

- BAS am 04.04.2022 Beschluss Stadtbus Optimierung

- STR-Workshop am 29.07.2022 mit dem Ziel, gemeinsam Kriterien für das neue Stadtbuskonzept, die städtebauliche Neugestaltung des Berliner Platzes und Mobilitätsdrehscheibe

- BAS am 04.06.2024 Beschluss zur Ausschreibung der Wettbewerbsbetreuung sowie Empfehlung zur Öffentlichkeitsbeteiligung

3. Erfordernis

Die städtebauliche Aufwertung und Neugestaltung des Berliner Platzes in Lindau ist aus mehreren Gründen wichtig:

- Verkehrsoptimierung: Eine Neugestaltung bietet die Möglichkeit, den Verkehrsfluss zu verbessern und sicherere Wege für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. Dies kann zu einer Reduzierung von Unfällen und einer besseren Erreichbarkeit führen.

- Identitätsfindung: Mit dem Fernbahnhof und einem Bundesstraße, die als Ortseinfahrt in das Stadtgebiet fungiert, soll der Berliner Platz ein Ort des Ankommens werden. Entsprechende bauliche bzw. visuelle Hinweise müssen hierfür gesetzt werden.

- Strukturelle Verknüpfungen: Verbindung des nördlichen Platzbereichs (Vorplatz Lindaupark) und des südlichen Bereichs (Vorplatz künftiger Bahnhof) zur Etablierung eines Zentrums auf dem Festland. Einzelhandel und Gastronomie spielen eine bedeutende Rolle.

- Wirtschaftliche Belebung: Ein ansprechend gestalteter Platz kann mehr Besucher anziehen, was wiederum den lokalen Handel und die Gastronomie stärkt. Dies kann zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten Region beitragen.

- Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Moderne städtebauliche Projekte legen oft großen Wert auf Nachhaltigkeit. Durch die Integration von Grünflächen, umweltfreundlichen Materialien und Energie Effizienz kann der ökologische Fußabdruck reduziert werden.

- Verbesserung der Lebensqualität: Durch die Neugestaltung können öffentliche Räume attraktiver und funktionaler gestaltet werden, was die Lebensqualität der Bewohner erhöht. Stadträume fördern das soziale Miteinander und bieten Raum für Freizeitaktivitäten.

- Kulturelle und historische Aufwertung: Durch die Einbindung von Kunstwerken, Denkmälern oder historischen Elementen kann der Platz zu einem kulturellen Highlight werden, das die Identität und Geschichte der Stadt widerspiegelt.

Fachliche Bewertung

- Problemstellung

Das Lindauer Straßennetz ist besonders auf den Ost-West- und Nord-Süd-Achsen sehr stark belastet. Dies führt zu hohen Emissionen und einer störenden Wirkung (besonders durch Lärm) für die Anwohner. An Knotenpunkten wie dem Berliner Platz, wo zwei Bundestraßen aufeinandertreffen, entstehen zeitweise Rückstaus, die den Verkehrsfluss im Stadtgebiet deutlich beeinträchtigen.

In der Tourismushochsaison kommt es zu einem Anstieg der Verkehrsmengen und somit zu einer deutlichen Verschärfung der Verkehrsproblematik. Besonders die Zufahrten zur Insel sowie der Parkraum vor und auf der Insel sind stark von den zusätzlichen Verkehrsbelastungen bzw. der zusätzlichen Nachfrage betroffen. Der vorhandene Verkehrsknoten „Berliner Platz“ muss für die Anforderungen der Zukunft umgebaut werden. Die vorhandene Übergangslösung genügt schon heute nicht den Anforderungen an einen Verkehrsknoten einer Bundestraße.

- Zielsetzung

Die Neugestaltung des Berliner Platzes ist eine der wichtigsten Maßnahmen der Stadtentwicklung der nächsten Jahre. Ziel ist die Errichtung eines neuen Bahnhofsgebäudes (Empfangsgebäude), die städtebauliche und verkehrliche Neuordnung des gesamten Platzes, die Schaffung einer Verknüpfung zum geplanten Stadtentwicklungsgebiet Reutin-Süd sowie die Errichtung eines Mobility Hubs, welche die Schlüsselmaßnahme zur Neuordnung der Lindauer Mobilität darstellen soll.

Ein Mobility Hub, auch „Mobilitätsdrehscheibe“ genannt, ist nach einhelliger Definition ein Ort, an dem verschiedene Verkehrsträger und Mobilitätsservices räumlich zusammenkommen und miteinander verknüpft werden.

Verkehrsträger sind dabei der Schienenverkehr (DB, ÖBB, usw.), der Stadt- und Regionalbus, Radfahrer und Fußgänger sowie der motorisierte Individualverkehr (MIV), insbesondere im Hinblick auf den touristischen Individualverkehr.

Die Mobilitätsdrehscheibe soll in Form eines langgestreckten Gebäudes zwischen Bregenzer Straße und den Gleisflächen errichtet werden. Die PKW erhalten dabei eine Ein- und Ausfahrt auf Höhe der bestehenden Zu- und Ausfahrt der ebenerdigen Stellplatzanlage. Damit wird verhindert, dass PKW weiter in das Stadtgebiet oder den Berliner Platz einfahren. Dadurch soll eine Verkehrsentlastung des Straßennetzes erreicht werden. Die MIV-Stellplätze werden auf verschiedenen Ebenen oberhalb des Erdgeschosses untergebracht werden. Im Erdgeschoss soll ein zentraler Omnibushalteplatz (ZOB) für den Stadt- und Regionalbus errichtet werden, was eine Verlagerung des bestehenden ZUP an den Berliner Platz bedeutet.

Da dies eine erhebliche Verschiebung des neuen ZOBs aus der funktionalen Mitte des Stadtgebietes bedeutet, aber auch eine erhebliche Verbesserung und Attraktivierung des ÖPNV mit sich bringen kann, wurde ein neues Stadtbuskonzept ausgearbeitet. Diese für Lindau einmalige Chance, also die Errichtung eines neuen Bahnhofsgebäudes, der Bau eines Mobility Hubs sowie die Entwicklung eines neuen Stadtbussystems sind die Lösungsansätze der Stadtentwicklung und Mobilitätsplanung auf die bestehende unbefriedigende Verkehrssituation in Lindau, die Herausforderungen des Klimawandels und die Notwendigkeit zur Verbesserung des ÖPNVs.

- Lösungsansatz und Anforderungen der Mobilitätsdrehscheibe

Angestrebt wird eine multimodale Mobilitätsdrehscheibe, die klimaschonende und zukunftsfähige Mobilitätsangebote vereint. Wichtige Bestandteile sind neben dem Fernbahnhof Lindau-Reutin die Verknüpfung mit dem Stadtbus sowie einer Parkierungsanlage. Die Bestandteile werden nachfolgenden detailliert beschrieben.

- Umsetzung des Parkraumkonzeptes

Das Parkraumkonzept der Stadt Lindau hat als wesentlicher Meilenstein die Etablierung von ortsstrategischen Park+Ride-Anlagen formuliert, um touristische Tagesbesuche frühzeitig abzufangen und sie zu unterstützen, nicht mit dem Auto auf der Insel zu fahren. Dies kann gelingen wenn ein Shuttleverkehr vorhandeln ist wie am Bahnhof Reutin. Die benötigten Grundstücke der zu beplanenden Fläche östlich des Bahnhof Reutin wurden im Oktober 2023 erworben. Aktuell wird diese Fläche als ebenerdiger Parkplatz mit Zufahrt im Osten von der Bregenzer Straße genutzt. Zudem befinden sich an der Bregenzer Straße aktuell Haltestellen des Stadtbusses, des Regionalbusses und der Fernbusse. Diese bieten zurzeit leider keine optimale Verknüpfung mit dem Schienenverkehr und sollten als Teil der Mobilitätsdrehschiene im Erdgeschoss des neuen Gebäudes Platz finden.

Der Bau des über dem Busbahnhof angedachten Parkhauses wurde bereits in Testentwürfen vor dem Kauf geprüft und ist trotz der geringen Tiefe der Fläche grundsätzlich umsetzbar. Aufgrund der jetzt vorliegenden Eigentumsverhältnisse wird die Planung einer zentralen Umsteigestelle für Busse weiter konkretisiert.

- Voraussetzungen für die Mobilitätsdrehscheibe

Am Berliner Platz müssen alle Verkehrsarten gut verknüpft werden. Für eine Mobilitätsdrehscheibe Berliner Platz werden folgende verkehrliche Einrichtungen benötigt:

- Ausreichend Bushaltestellen für den Stadtbus und Regionalbus. Um Verspätungen abzufangen, kann es sinnvoll sein, zusätzliche Haltepositionen bereitzuhalten. Gleichzeitig sind Abstellpunkte für Pausen und Ladevorgänge nötig.

- Haltestelle für Fernbusse

- Taxiwartestände

- Überdachte Fahrradstellplätze für Bike and Ride, ggf. auch Fahrradparkhaus

- Station für Leihscooter und -fahrräder

- Stellplatz für Carsharing

- P+R-Parkhaus

Neben Mobilitätsangeboten sollen weitere Serviceangebote implementiert werden:

- Packstationen (siehe 3.4 Emissionsarme City-Logistik)

- Mikrohubs (siehe 3.4 Emissionsarme City-Logistik)

- Kiosk/Bäckerei

- Öffentliche Toiletten

- Verkehrsknoten Berliner Platz und Etablierung einer Mobilitätsdrehscheibe

Der vorhandene Verkehrsknoten „Berliner Platz“ muss für die Anforderungen der Zukunft umgebaut werden. Die vorhandene Übergangslösung genügt schon heute nicht an den Anforderungen an einen Verkehrsknoten einer Bundestraße. Der gesamte Berliner Platz soll zu einer für alle Verkehrsarten sicheren und leistungsfähigen Verkehrsanlage entwickelt werden. Grundvoraussetzung für die angestrebte Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsarten (Schienenverkehr, Regionalbus, Stadtbus, Radverkehr, Fußverkehr,…) ist ein leistungsfähiger Verkehrsknoten, der auch den Ansprüchen des übergeordneten Straßennetzes an dieser Stelle gerecht wird.

Für die Umsetzung eines neuen Linienkonzeptes ist der Umbau des Berliner Platzes eine zwingende Voraussetzung. Im Zuge einer Testplanung wurden für den Berliner Platz mehrere Varianten mit ZUP und darüber liegendem Parkhaus entwickelt. Eine wesentliche Forderung kam von Seiten des Stadtbusses, dass der ZUP beidseitig an die Bundesstraße angebunden werden muss. Es ergeben sich sonst unnötige Umwegefahrten. Eine weitere Forderung kam von Seiten der Bahn, dass der Abstand von der nächstgelegenen Gleisachse bis zum ZUP/Parkhaus mindestens 10 m betragen muss. Die Beibehaltung des derzeitigen Turbokreisels (Provisorium) schränkt die Errichtung eines neuen Bahnhofsgebäudes und eines Fahrradparkhauses massiv ein, wenn die Forderung des Stadtbusses erfüllt werden soll. Deshalb wurde eine Lösung mit einer Ampel (VLSA) entwickelt. Da die Einmündung der Rickenbacherstraße geometrisch sehr ungünstig erfolgt, sind nicht alle Beziehungen von und zur Rickenbacherstraße möglich. So wurde eine Lösung entwickelt, die die Anbindung des ZUP an beiden Seiten vorsieht, das Parkhaus wird nur im Osten durch die bereits bestehende VLSA erschlossen.

Die Ergebnisse der Testplanung haben aber gezeigt, dass die Platzverhältnisse zwischen Bahn und Bundesstraße sehr beengt sind. FlyUnder und ZUP/Parkhaus sind nicht miteinander verträglich. Ein FlyUnder benötigt im Bereich der Rampen 4 Fahrspuren (je 2 für Unterführung und 2 für die Vorbeifahrt in den Kreisverkehr) plus Stützmauern für die Rampen. Die bei den Testplanungen als Bestlösung bezeichnete Variante kommt im Bereich Bodensee Hotel mit 3 Fahrspuren aus. Der FlyUnder hat hier einen Mehrbedarf von ca. 4,5m.

Mit dem Kauf des Grundstückes für ZUP/Parkhaus verschärfte die Deutsche Bahn ihre Forderung und verlangte 10m Abstand zwischen Gleisachse und ZUP/Parkhaus. Dies stellen äußerst herausfordernde Rahmenbedingungen für die gewünschten Anforderungen dar.

Um dies wettzumachen und eine funktionierende Mobilitätsdrehscheibe zu erhalten wurden im Bereich des ZUP umfangreiche Änderungen notwendig. Der Bussteig wird lagemäßig etwas in Richtung Bundesstraße verschoben. Die Anlegekante in Richtung Österreich nutzt nun die angrenzende Fahrspur der Bregenzer Straße gleichzeitig als Manöverspur. Durch das Zusammenlegen dieser beiden Spuren konnte der geforderte größere Abstand kompensiert werden. Dadurch können Busse zukünftig in beide Fahrtrichtungen unabhängig voneinander wegfahren, und nicht wie bisher am bestehenden ZUP erst nach Abfahrt des vorderen Busses abfahren. Auch die Wendemöglichkeit sowie die geforderte Anzahl an Haltepositionen für Busse (Stadtbus, Regionalbus, Fernbusse, Schienenersatzverkehr, Ladeposition E-Busse, Parkpositionen…) können so gewährleistet werden und bieten Flexibilität für zukünftige Entwicklungen.

Auch kann so eine notwendige Mindestbreite für den Bussteig erreicht werden. Dieser muss neben den Busfahrgästen und notwendigen Möblierungen (Bänke, Blindenleitsystem, Fahrgastinfo…) auch genügend Platz für die notwendige Statik (Stützen…) sowie Treppenaufgänge und Lifte vorsehen.

Der Geh- und Radweg entlang der Bregenzer Straße wird direkt an die Bahn verlegt und verläuft dadurch kreuzungsfrei, ohne Störungen durch andere Verkehrsströme geradlinig entlang der Bahn.

Getrennte Ein- und Ausfahrten von der Bregenzer Straße für Bus und PKW (Parkhaus) ermöglichen eine einfache und sichere Verkehrsführung. Der „Innenbereich“ des Busbereichs wird nur von Bussen und Fußgängern / Fahrrädern befahren.

Gegenüber der Bestvariante, die beim nö-Stadtrats-Workshop 29. Juli 2022 präsentiert wurde, konnten weitere folgende Verbesserungen erreicht werden:

- Das Mindestgrün für Fußgänger beträgt 16 Sekunden

- Der Schutzweg zwischen Bahn und Bussteig ist vollständig gesichert, wenn sich kein Bus für die Ausfahrt anmeldet bekommt dieser Schutzweg sogar Dauergrün.

- Der Verkehrsfluss auf der Kemptener Straße Richtung Bahn wurde deutlich verbessert.

- Es wird nur in einer Richtung Qualitätsstufe D erreicht, sonst immer Qualitätsstufe C (Bei der Bestvariante vom Workshop waren es 2 Richtungen). Es handelt sich dabei um die Richtung von Osten (Bregenz) her. In diesem Abschnitt verkehren aber keine Linienbusse.

Die Umgestaltung als Ampelkreuzung bringt folgende Vorteile:

- Verkehrssteuerung: Ampeln können den Verkehrsfluss gezielt steuern und anpassen, um Staus zu vermeiden, insbesondere bei hohem Verkehrsaufkommen, wie es am Berliner Platz in Zukunft zu erwarten ist.

- Sicherheit: Sie bieten klare Signale, die das Risiko von Unfällen verringern können, insbesondere für die schwächeren Verkehrsteilnehmer.

- Flexibilität: Ampeln können für verschiedene Tageszeiten und Verkehrsbedingungen programmiert werden.

- Städtebauliche Neuordnung am Berliner Platz

Durch den Ausbau des Bahnhofs Lindau-Reutin zum Fernbahnhof, die Verlegung des zentralen Umsteigepunkts sowie die bislang lediglich provisorische Verkehrsführung durch den Turbokreisel sind Planungen für die verkehrliche und städtebauliche Entwicklung des Berliner Platzes erforderlich.

- Aktueller Projektstand

Um eine möglichst gute städtebauliche Gesamtlösung zu finden, arbeitet das Bauamt an der Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs. Hierfür wurden die ersten Schritte in der Bau- und Umweltausschuss am 4. Juni 2024 veranlasst. Die Stadtverwaltung hat im Nachgang zu dieser Sitzung ein Büro für die Betreuung des Wettbewerbsverfahrens durch eine Ausschreibung gefunden, welches nach einer Förderzusage durch die Regierung von Schwaben voraussichtlich noch im Oktober beauftragt wird.

Parallel wurde ein Konzeptvergabeverfahren für die professionelle kommunikative Projektbegleitung ausgeschrieben, welches aktuell noch läuft. Ende Oktober soll hier ein Konzept ausgewählt werden, so dass das ausgewählte Büro parallel zur Erarbeitung des Auslobungstextes für den städtebaulichen Wettbewerb mit der Beteiligung starten kann. Die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung sollen selbstverständlich in den Auslobungstext mit einfließen.

- Umgriff städtebaulicher Wettbewerb

Siehe beigefügter Lageplan.

Eine Anpassung des Umgriffs ist im Laufe des Wettbewerbsverfahrens noch möglich und wahrscheinlich.

- Ziele des Wettbewerbs

Der Bereich um den neugestaltete Berliner Platz soll

- eine starke Identität vermitteln und somit eine neue Visitenkarte der Stadt Lindau sein.

- unter Beteiligung der Bevölkerung, insbesondere der Anliegerinnen und Anliegern und Grundeigentümerinnen und Grundstückseigentümern in einem offenen Prozess entstehen.

- als Mobilitätsdrehscheibe und Ort des Umsteigens Raum für den Stadtbus, Regionalbusse, Fernbusse, Taxen, On-Demand-Angebote, Fahrräder und Mieträder sowie Fußgänger bieten.

- ein starkes, belebtes, gemischtes Quartier sein. Neue Nutzungen sollen integriert werden und bestehende, wie der Vorplatz des Lindauparks, eingebunden und aufgewertet werden.

- städtebaulich durch herausgebildete Raumkanten umgeben sein und eine hohe Freiraum- und Verweilqualität aufweisen. Die Aufenthaltsräume sollen hierbei mehr als nur eine Verkehrsfunktion übernehmen.

Auswirkungen auf die Klimaziele der Stadt Lindau

Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung wie grüne Infrastruktur, wassersensible Entwicklung und eine Durchlüftung sollen Berücksichtigung finden.

Die Einzelheiten werden hierbei bei der Ausarbeitung des Auslobungstextes für den städtebaulichen Wettbewerb konkretisiert.

Finanzielle Auswirkungen

Mobilität

Verkehrsgutachten 60.000 €

Städtebaulicher Wettbewerb

Verfahrensbetreuung (inkl. juristischer Begleitung: ca. 110.000 €

Preisgelder (noch nicht berechnet, Schätzung ca. 100.000 €)

Preisrichtersitzung (kann noch nicht definiert werden)

Öffentlichkeitsbeteiligung

Phase 1: ca. 45.000 €

Phase 2: (noch nicht bekannt)

Phase 3: (noch nicht bekannt)

Förderung jeweils ca. 80% durch die Städtebauförderung der Regierung von Schwaben.

Realisierungsversprechen des Wettbewerbs

Erschließungsmaßnahmen n.n.

Bau Parkhaus (500 Stellplätze) bis LP 3 ca. 500.000€

Bau Fahrradparkhaus (500 Stellplätze)

Bau Empfangsgebäude (wird extern vergeben)

Etc.

Diskussionsverlauf

Der Leiter des Stadtbauamtes, Herr Koschka, führt aus, dass man grundsätzlich offen dem gegenüber sei, wenn es bei ähnlicher Leistungsfähigkeit und kostengünstiger eine andere Lösung als eine Ampellösung gäbe.

Beschluss

- Der Stadtrat beschließt die Planung eine Mobilitätsdrehscheibe mit Auffangparkplatz und einer zentralen Umsteigestelle für Busse im Erdgeschoss.

- Der Stadtrat beschließt den verkehrlich leistungsfähigsten Umbau des Berliner Platzes. Zuletzt wurde die Ampelkreuzung als leistungsfähigste Variante bewertet. Den Teilnehmer des Wettbewerbs wird freigestellt eine alternative, gleichwertig leistungsfähige und vergleichbar kostengünstige Kreuzungsvariante auszuarbeiten, die sicherstellt, dass der Stadtbus ungehindert in der Mobilitätsdrehscheibe Ein- und Ausfahren kann.

- Der Stadtrat beauftragt die Kämmerei, die notwendigen Finanzmittel einzuplanen.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 18, Dagegen: 3

Dokumente

Download Lageplan WB-Umgriff Berliner Platz.pdf

Download STR-2024-10-16-Ö05.pdf

zum Seitenanfang

6. Prüfauftrag - Ehemaliger Steg am Bahnhof Reutin

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

11. Sitzung des Stadtrates

|

16.10.2024

|

ö

|

beschließend

|

6 |

Sachverhalt

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04. Juni 2024 wurde durch Herrn Hummler nach dem ehemaligen Steg am Bahnhof Reutin gefragt.

Fachliche Bewertung

Nach interner Recherche kann folgendes mitgeteilt werden:

Der Fußgängersteg über die Bahnanlagen beim Reutiner Bahnhof wurde im Februar 2004 beim Holzverladen durch einen Kran schwer beschädigt. Der zerstörte Stegteil wurde dann durch die DB Netz AG abgebaut. Diese teilte der Stadt im Juni 2004 mit, dass sie beabsichtigt den Steg aus wirtschaftlichen Gründen ersatzlos abzubrechen. Eine öffentliche Widmung des Steges lag nicht vor.

Die DB Netz AG bot der Stadt den Steg an in Ihr Eigentum zu übernehmen. Entsprechend hohe Aufwendungen (Instandsetzung, Unterhaltung und der später Abbruch) war jedoch für die Stadt ebenfalls finanziell nicht darstellbar. Provisorische Maßnahmen wie ein Abgang mit Hilfe von Gerüstteilen oder einer Stahlkonstruktion wurden ebenfalls als zu kostspielig beurteilt, auch unter Berücksichtigung der mittelfristig anstehenden Sanierung des gesamten Steges.

Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 1. März 2005 beschlossen, den Steg nicht zu übernehmen und dem Abbruch zugstimmt. In der Sitzungsvorlage wurde bereits auf eine neue Überquerungsanlage im Rahmen der Neuplanungen für den Berliner Platz hingewiesen.

Beschluss

- Der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis

Dafür: 21, Dagegen: 0

zum Seitenanfang

7. Anfragen und Verschiedenes

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. |

|

Stadtrat (Stadt Lindau)

|

11. Sitzung des Stadtrates

|

16.10.2024

|

ö

|

beschließend

|

7 |

Sachverhalt

Herr Engstler von Besch und Partner führt an dieser Stelle aus, dass dies seine letzte Sitzung in diesem Gremium sein wird, da er Ende des Jahres in den Ruhestand geht.

Stadträtin Dr. Lorenz-Meyer merkt an, dass sie mit dem Behindertenbeauftragten des Landkreises Lindau gesprochen hat. Am Berliner Platz stehen Menschen, die auf den Bus warten im Regen, da es keine Unterstellmöglichkeit gibt. Hier muss dringend eine Lösung gefunden werden.

Stadträtin Rundel merkt an, dass die AfD am Sonntag, 20. Oktober 2024 um 16 Uhr eine Kundgebung am Bismarckplatz abhält. Die Gegendemo dazu startet um 15.45 Uhr in der Maximilianstraße.

Datenstand vom 20.11.2024 15:45 Uhr